-

На заводские ходовые испытания вышел в море учебный корабль «Николай Камов», проект 14400. Он предназначен для подготовки экипажей палубных вертолетов.

На учебном корабле летный состав будет отрабатывать посадки и взлеты вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с авианесущих кораблей.

-

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) выполнили плановое техническое обслуживание первой российской турбины высокой мощности ГТД-110М. Эта установка с осени прошлого года функционирует в составе ТЭС «Ударная» на Кубани. К началу текущего года общая наработка турбины превысила 4 тысячи эквивалентных часов, из которых более 2 тысяч часов приходятся на полноценную промышленную эксплуатацию. Проведенное обслуживание подтвердило высокую надежность всех систем ГТД-110М. Об этом сообщает официальный телеграмм канал Ростеха.

-

Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 2024 году передало более 20 компаниям из России и Беларуси свыше 4000 дифракционных решеток. Их устанавливают в спектральных приборах, предназначенных для картографирования, фармацевтики, решения экологических и других задач.

-

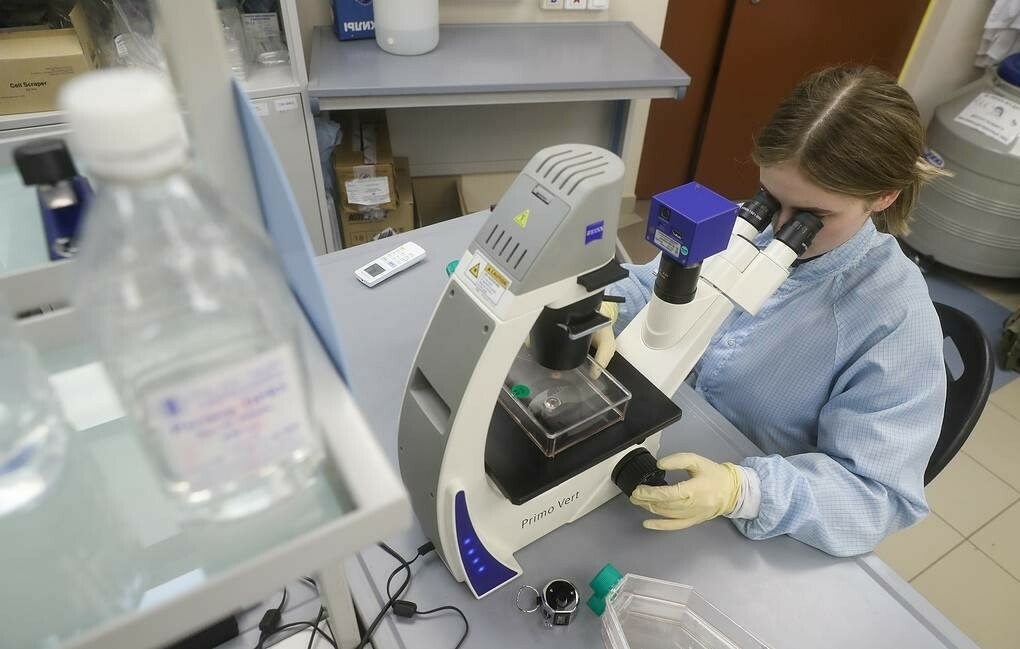

Ученые ТПУ синтезировали антибактериальный гель для предотвращения инфекций после операций © news.tpu.ru

Ученые ТПУ синтезировали антибактериальный гель для предотвращения инфекций после операций © news.tpu.ruУченые Томского политехнического университета синтезировали новые антибактериальные эвтектогели на основе глубоких эвтектических растворителей (DES). Предварительные исследования показали, что они эффективно подавляют рост бактерий, предотвращают образование бактериальных биопленок и способны разрушать уже сформированные биопленки.

-

В компании «РЕШЕТНЁВ» отработана технология создания трансформируемых антенных рефлекторов с отражающей поверхностью из мембраны.

Спутникостроители изготовили и испытали опытные образцы трансформируемых рефлекторов диаметром 1,5 и 12 метров. Для отражателя они применили отечественный полимерный композиционный материал, который оптимально сохраняет форму при развёртывании.

-

Корпус поточных аудиторий — один из объектов нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) — ввели в эксплуатацию.

В здании разместят проектный центр, научную библиотеку и аудитории. Теплый переход соединяет центр с действующим учебным корпусом НГУ.

-

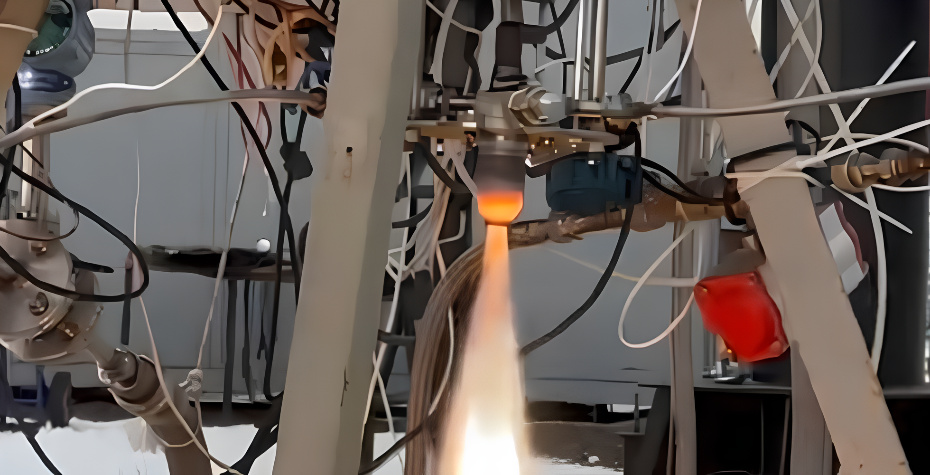

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1aiНа площадке Южно-Уральского государственного университета успешно прошли огневые испытания ракетных двигателей малой тяги разработки Научно-исследовательского института машиностроения (входит в Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос»), работающие на экологически безопасных компонентах топлива кислород (газ) и метан (газ), кислород (газ) и водород (газ).

-

Опытные образцы кремниевых микрополосковых сенсоров, которые будут использоваться в российских детекторах, создали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Планируется, что в составе многоэлементных детекторов сенсоры будут установлены на станциях синхротрона СКИФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

-

Импланты из особого сплава, который растворяется в организме уже установили первым пациентам.

В клиники страны поступила первая партия отечественных биорезорбируемых имплантов из магниевого сплава MgSorb, разработанных в Тольяттинском государственном университете (ТГУ). Пробные образцы направили в больницы Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. По словам Максима Медведева, врача и коммерческого директора компании-партнёра, врачи уже оставили положительные отзывы после успешных операций.

-

Новый сорбционный материал для улавливания углекислого газа, который может использоваться в системах «замкнутого цикла» — космических кораблях, подводных лодках, а также для очистки сбросовых газов на предприятиях и развития зеленой энергетики, создали ученых химического факультета Томского государственного университета (ТГУ). Новый сорбент можно использовать много раз и он будет изготавливаться из отечественного сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам ученых, сорбенты, используемые сейчас в системах «замкнутого цикла», главным образом основаны на разработках в советские годы и во многом не отвечают современным требованиям, предъявляемым к материалам такого типа.

-

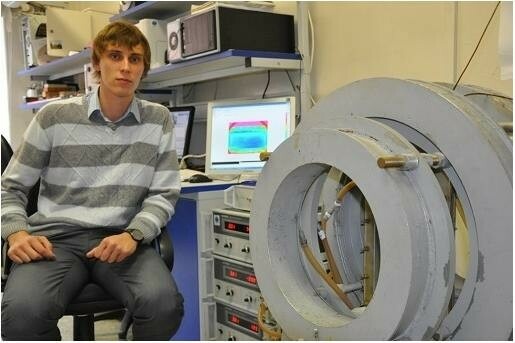

Молодой ученый Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), аспирант кафедры общей физики Александр Сидоров первым в мире экспериментально обнаружил новое физическое явление — термомагнитные волны, образующиеся в наножидкостях. Теперь с помощью магнитных волн можно управлять движением жидкостей, насыщенных металлическими наночастицами.

-

Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт» успешно завершила комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. В его составе впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех).

-

Он создан на базе Казанского государственного аграрного университета для подготовки будущих специалистов агросферы с учетом развития самых современных агротехнологий.

Приоритетная задача «Агробиотехнопарка» — подготовка квалифицированных кадров в сфере тепличного овощеводства. Студенты КазГАУ будут работать в современных учебных теплицах и с передовыми материалами. Так, будущие специалисты направлений «Агрономия», «Агроинженерия», «Селекция и защита растений» будут учиться на продукции Гродан: двухслойных матах Мастер, кубиках Плантоп и универсальных пробках для выращивания рассады.

-

В рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в Кемеровском государственном университете начала работу новая лаборатория. Основные научные направления сосредоточены в таких областях, как медицина, пищевая промышленность, энергетика. Лаборатория создана совместно с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН. Изучение лазерной терапии имеет высокий лечебный потенциал, так как она совместима с лекарственными препаратами и усиливает их действие. В частности, уже ведется изучение насадок импульсного и непрерывного излучений лазерных физиотерапевтических аппаратов. Медики Клинического консультативно-диагностического центра имени И. А. Колпинского отмечают, что предложенные в лаборатории решения позволят сократить период реабилитации в 2-3 раза.

-

Новосибирский государственный университет (НГУ) начал производство малых космических аппаратов. До конца года буду поставлены первые четыре устройства, сообщил журналистам ректор вуза Михаил Федорук.

О планах по запуску фабрики сообщал руководитель Передовой инженерной школы (ПИШ) НГУ Сергей Головин.

-

Две лаборатории пользовательского тестирования открыты в Ставрополе и Владивостоке в рамках федерального проекта «Государство для людей». Таким образом, все 11 лабораторий, которые предусмотрены планом федерального проекта до 2030 года, приступили к работе.

В этих лабораториях специалисты тестируют государственные услуги и сервисы на соответствие стандартам клиентоцентричности, оценивают удобство и простоту их использования.

-

В июле прошлого года правительства Белоруссии и России заключили соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности. На выставке «Металлообработка 2024», проходящей в Москве с 20 по 24 мая, показали первые результаты сотрудничества: несколько «союзных станков».

1. «Гомельский завод станков и узлов (ГЗСиУ)» представил свой токарный станок с ЧПУ, который предназначен для выполнения всех токарных операций в автоматическим режиме. «Союзным станком» он признан потому, что более чем на 95% состоит из белорусских и российских комплектующих.

-

В России создали гель для восстановления костей со 100% идентичностью © volgograd-trv.ru

В России создали гель для восстановления костей со 100% идентичностью © volgograd-trv.ruCпециалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали первый в мире биоассимилируемый гель для регенерации, который позволяет восстановить костную ткань с идентичностью в 100% и лечить, в том числе крупные пулевые и осколочные повреждения костей.

-

Компания «Технопромэкспорт» Госкорпорации Ростех успешно аттестовала и приступила к эксплуатации второго энергоблока ТЭС «Ударная» мощностью 228 МВт. Суммарно, с учетом первого энергоблока, станция поставляет теперь 456 МВт на оптовый рынок электроэнергии.

-

На универсальном атомном ледоколе «Якутия», строящемся по проекту ЦКБ «Айсберг» на Балтийском заводе (входит в ОСК), завершается монтаж валопроводов. Эксперты рассказали Sudostroenie.info об особенностях валопроводов, с помощью которых приводятся в движение гребные винты самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220.Валопровод — один из ключевых судовых комплексов, он передает крутящий момент от двигателя на гребной винт и упор от винта на корпус, обеспечивая движение судна. При разработке проектной документации валопроводов для проекта 22220 перед конструкторами «Айсберга» и его контрагентами стояла задача уделить особое внимание их надежности и долговечности с учетом условий будущей эксплуатации. Над этой задачей совместно работали ЦКБ «Айсберг», НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», АО «Балтийский завод» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр».Новые валопроводы превосходят валопроводы на ледоколах предыдущих проектов своими габаритами и массой, поскольку должны приводить в движение очень большие суда. С помощью специалистов Крыловского центра удалось рассчитать оптимальный диаметр вала, что позволило почти вдвое снизить массу изделий. Например, при длине гребных валов 16 метров их диаметр не превышает 0,85 метра, а вес — 55 тонн. При изготовлении это почти предельные значения для предприятий машиностроительной отрасли, так как необходимость в ковке таких крупногабаритных и тяжёлых изделий возникает достаточно редко.Материалы, из которых изготовлены валопроводы для «Якутии» и трех предыдущих ледоколов проекта 22220 — «Арктики», «Сибири» и «Урала», разрабатывались специально под тяжелые условия эксплуатации на Крайнем Севере и проходили многолетние испытания в лабораториях научно-исследовательских институтов. За счет введения в состав металла различных химических элементов, применения сложных режимов термической обработки материалы валов могут выдерживать большие нагрузки в течение значительного времени без потери прочности и без деформаций.Как рассказал инженер-конструктор ЦКБ «Айсберг» Алексей Кривощапов, на Балтийском заводе наработан большой опыт обработки поковки для валов."На этапе механической обработки заготовок валов наиболее сложной операцией считается проточка осевого отверстия по всей длине вала. Отклонение рабочего инструмента от центральной оси вала может загубить дорогостоящую заготовку. Не менее сложной является механическая обработка лопастей гребных винтов, она производится на специальных станках, с последующей ручной доводкой и проверкой шаблонами и балансировкой лопастей", — пояснил конструктор.Одна из самых сложных механообрабатывающих операций, выполняющаяся до начала монтажа валопроводов - это расточка дейдвудов с последующей установкой подшипников. Главный конструктор проекта 22220 ЦКБ «Айсберг» Евгений Бабич отметил, что от качества выполнения этих операций во многом зависит наличие или отсутствие вибрации в корме ледокола.В среднем монтаж валопроводов занимает несколько месяцев.