-

Предприятия Москвы продолжают поставлять на отечественный рынок импортозамещающие товары. Среди них изделия с RFID-чипами, которые используются при оплате проезда в общественном транспорте, в пропусках на работу, социальных картах и ключах в отелях.

В 2023 году в два раза увеличилось производство RFID-меток для автотранспорта. Они крепятся на лобовое стекло. Считыватель распознает метки и пропускает автомобиль. Также выпускается продукция для социально значимых городских проектов, таких как карты москвича, «Москвенок», «Тройка» и ЕМИАС.

-

На дне Воронежской области международной выставки-форума «Россия» с участием Губернатора Воронежской области Александра Гусева состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между НТЦ «Модуль» и Воронежским государственным университетом (ВГТУ).

При поддержке Воронежского землячества документ подписали Первый заместитель генерального директора НТЦ «Модуль» Илья Савинков и ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин.

-

Документ был подписан 21 сентября в Москве на III Международном саммите по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении «ЦИФРОАЙТИМЕД».

Соглашение подписали Александр Горбатовский, Заместитель Генерального директора по развитию Научно-технического центра «Модуль» и ректор Сеченовского Университета Минздрава России, академик РАН Петр Глыбочко.

Стороны запланировали сотрудничество в образовательной, научной и инновационной сферах. В частности, уже в ближайшем будущем на базе Сеченовского Университета будут созданы исследовательские лаборатории, оснащенные научно-технической продукцией НТЦ «Модуль».

"С появлением подобных лабораторий Университет сможет проводить собственные исследования в области применимости искусственных нейронных сетей для решения широкого круга медицинских задач, а студентам вуза предоставится возможность начать изучение современных технологий искусственного интеллекта на российских программно-аппаратных комплексах. Все это крайне необходимо для создания медицины будущего в нашей стране", — прокомментировал Александр Горбатовский.

Новое сотрудничество положит начало совместной работе по реализации инновационных образовательных программ и технологий, подготовке и переподготовке квалифицированных научных кадров. Стороны также займутся созданием научно-исследовательских программ с международным участием.

Напомним, что НТЦ «Модуль» активно работает над разработкой программно-аппаратных комплексов для медицины. В основе изделий — нейромодули на базе процессоров семейства NeuroMatrix. Устройства помогут оптимизировать рабочее время врача на выполнение рутинных задач, таких как, например, составление медицинских протоколов и снятие метрик с радиологических снимков.

-

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/rAQR1q3TJkw

В очередном выпуске рубрики «С чего начинается технологический суверенитет?» команда Mashnews расскажет об IT-индустрии в России. В качестве экспертов выступят представители компаний участников рынка: от разработчиков ПО до производителей микропроцессоров. Вторая часть выпуска посвящена производству микроэлектроники.

В этом выпуске:

00:00 — калейдоскоп из кадров этого выпуска

00:25 — вступление ведущего

01:09 — историческая справка об отечественной микроэлектронике

02:37 — о технологии фотолитографии сегодня

03:32 — съёмки на заводе «Микрон»

07:58 — об экстремальном ультрафиолете (EUV) и ИФМ РАН

09:40 — съёмки НТЦ «Модуль»

12:13 — о разработках отечественных процессоров

13:04 — съёмки «Макро ЕМС»

15:00 — резюме выпуска.

-

Научно-технический центр «Модуль» открыл удаленный доступ (УД) к следующим популярным продуктам:

- Семейство модулей на базе нейропроцессора К1879ВМ8Я: NM Card Mini, NM Mezzo Mini, МС127.05 (ОС Windows/ОС Linux).

- Модуль на базе нейропроцессора К1879ВМ6Я: МС121.01 (ОС Windows/ ОС Linux).

- Модуль на базе нейропроцессора К1879ВМ5Я: МС76.07 (ОС Windows).

-

Одной из наиболее острых проблем современной российской промышленности (а может быть и самой острой) является проблема отечественного производства полупроводников.

Новый завод в Зеленограде

Строительство нового завода началось в конце 2021 года на месте снесённых двух старых корпусов «Ангстрема», построенных ещё в 1970-х. На их месте строится новый завод, в 3,5 раза больший по площади (всего 50 тыс. м2).

-

До этого дня я был в Зеленограде дважды. В первый раз на производстве микроэлектронных устройств компании «Миландр». Второй раз на микроэлектронном производстве ЗНТЦ. Все это здесь рядом, ходил вокруг да около цехов «Микрона», но на крупнейший в России завод микроэлектроники удалось попасть только сейчас.

Поводом для посещения был годовой отчет компании и начало производства микрочипов для новых электронных паспортов. Отчет впечатляет. Так в прошлом году Микрон вышел на чистую прибыль в 584 миллиона рублей, а выручка впервые превысила 10 миллиардов рублей. Причем, пятую часть составляет экспорт микросхем. Но отчеты это скучно, в конце концов уже давно готов пресс-релиз, с которым можно ознакомиться на сайте компании. А мы, пожалуй проследуем на производство.

-

Маркировка шуб сделала российский рынок меховых изделий прозрачным.

В результате выяснилось, что больше половины пушистых товаров на самом деле шьются внутри страны, а не привозятся из Италии или Греции.

-

Геномный центр. Фото: пресс-служба МФТИ

Учёные из Московского физико-технического института, Института молекулярной биологии РАН, Института биоорганической химии РАН и других научных организаций разработали новый подход к диагностике рака кишечника, сообщает пресс-служба МФТИ. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Medicine.

Исследователи разработали биочип на основе гидрогеля, который позволяет диагностировать рак кишечника — колоректальный рак (КРР). Это онкологическое заболевание занимает третье место по частоте среди всех злокачественных новообразований, причём на первых стадиях болезнь протекает с минимальными симптомами. Пятилетняя выживаемость пациентов с КРР, несмотря на все усилия врачей, до сих пор не превышает 36% - добиться хорошего лечебного эффекта и выздоровления пациента можно только при своевременной диагностике.

-

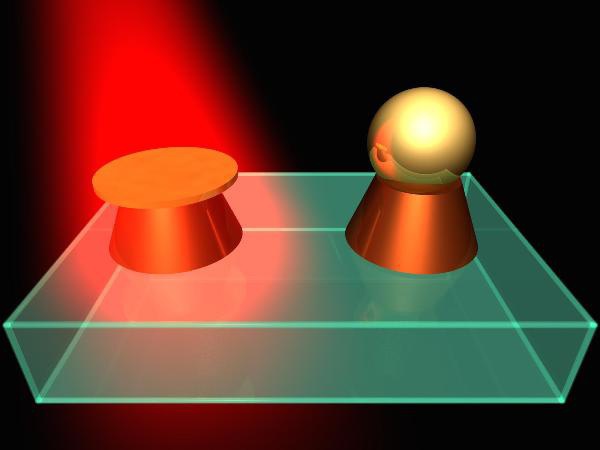

Ученые с кафедры нанофотоники и метаматериалов Университета ИТМО разработали новую платформу для эффективного управления светом на наноуровне и оптической записи информации. Новая технология позволит ускорить изготовление наночипов для оптических компьютеров нового поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials..

Селективное воздействие лазера для создания гибридных наноструктур

-

От советской микроэлектроники к микроэлектронике российской.

Зеленоградский «Микрон». «Эльбрус». Российские камеры видеонаблюдения. Тестовые системы для микрочипов. Зеленоградский нанотехнический центр.

-

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с ООО «НПФ «Микран» разработал отечественный наночип нового поколения, который позволит повысить точность бортовых навигационных систем в условиях плохой видимости.

«Всего за несколько лет мы провели революцию и создали образцы высочайшей точности. Последний чип, который мы разработали, размером 0,5×0,5 мм. По существу, внутри — это компьютер», — заявил ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, представляя чип на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Томске во вторник.

Он пояснил, что наночип выполняет функцию малошумящего усилителя для активных фазированных антенных решеток (АФАР). С его помощью электроника на борту самолета может осуществлять навигацию в условиях плохой видимости и в присутствии большого количества посторонних сигналов.

-

Ученые МФТИ открыли дорогу к созданию быстрых «плазмонных» чипов.

Ученые из лаборатории нанооптики и плазмоники центра наноразмерной оптоэлектроники МФТИ разработали новый метод передачи данных, который позволит уменьшить размеры оптических и оптоэлектронных элементов и увеличить быстродействие компьютеров в десятки раз: они нашли способ избавиться от потерь энергии при использовании поверхностных плазмонов в оптических устройствах, — говорится в статье, опубликованной в журнале Optics Express.

«Поверхностные плазмон-поляритоны уже предлагались на роль носителей информации при передаче данных, однако проблема состояла в том, что сигнал крайне быстро затухал при распространении по волноводам. Нам удалось решить эту проблему, что открывает дорогу к созданию нового поколения быстродействующих оптоэлектронных чипов», — говорит руководитель исследования Дмитрий Федянин.

-

В Ижевске разработали биочипы для исследования клеток, которые могут составить конкуренцию зарубежным аналогам на внутреннем и внешнем рынках. Об этом в среду сообщил заведующий учебно-экспериментальной лабораторией Ижевской государственной медакадемии Александр Шишкин на совете по инновационному развитию Удмуртии.

У ижевских биочипов «есть определенные преимущества перед зарубежными аналогами», отметил он.

Разработанный в Ижевске «биочип представляет собой твердую подложку, на которой в строго определенных участках иммобилизованы молекулы антител, способные связываться с поверхностными антигенами клеток».

Ученый отметил, что использующиеся в настоящее время методы «весьма дороги и позволяют определять меньшее число антиген». «В нашем случае все определяется просто, в условиях даже обычной лаборатории, одновременно определяются несколько десятков антиген и системы предельно дешевые», — заметил Шишкин.

-

В Сибири успешно завершились испытания опытного образца новой системы автономной навигации для перспективных космических аппаратов.

Уникальный прибор, созданный учеными Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, будет устанавливаться на российские спутники различного назначения.

— В настоящее время это единственная подобная система, разработанная с применением отечественной элементной базы, — сообщили «РГ» в пресс-службе ТУСУР. — Специально для этого проекта учеными был создан чип на основе арсенида галлия.

Отличительная особенность автономной системы — возможность работать без использования затратной наземной навигационной инфраструктуры. Помимо этого она отличается от предыдущих систем автономной навигации уменьшенными в несколько раз габаритами — модуль весит около двух килограммов.

-

Май, 2015 год.

-

Завод «Микрон» и зеленоградская компания ISBC разработали первый отечественный чип с аппаратной реализацией криптографических алгоритмов для проверки электронной подписи. На основе чипа будут производиться электронные ключи (токены) и смарт-карты.

Аппаратная часть этой микросхемы не уникальна. За счет инсталляции в чипе сертифицированных платежных приложений MasterCard M/Chip (Java-апплета, используемого в платежной системе «ПРО-100») и виртуальной машины Java Card, он используется в различных идентификационных и платежных картах. В их числе представитель «Микрона» Алексей Дианов назвал Универсальную электронную карту, различные транспортные карты, платежные карты системы «ПРО100», социальные карты и идентификационные карты сотрудников.

Как рассказывают в ISBC, уникальность чипу MIK51SC72D придает то, что это первый микроконтроллер для электронных ключей, разработка и производство которого осуществлялись российской компанией на территории России. Поскольку он не покидал Россию ни на одном этапе разработки, в компании говорят, что он в нем гарантируется отсутствие закладок.

-

Борьба между российскими платежными системами за статус игрока, который создаст альтернативу Visa и Mastercard в масштабах всей страны, усиливается. Подконтрольная Сбербанку "Универсальная электронная карта" (УЭК) устранила одно из главных препятствий на пути к тому, чтобы именно ее чип стал базой для национальной платежной системы (НПС). Вместо чипа, используемого по лицензии MasterCard, она всего за полтора месяца разработала собственный — российский. Впрочем, приступить к выпуску карт по исключительно отечественным технологиям УЭК сможет не раньше чем через год-полтора.

-

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно со специалистами компании «Микран» спроектировали чипы для комплексных систем мониторинга и охраны, сообщил РИА Новости замдиректора научно-образовательного центра (НОЦ) вуза «Нанотехнологии» Дмитрий Зыков.

Ранее сообщалось, что ТУСУР и научно-производственная фирма «Микран» совместно разработают к 2016 году радиолокационные станции (РЛС) для охранных комплексов, которые будут обнаруживать цели и отслеживать их перемещение. Проект вуза и компании стал победителем конкурса Минобрнауки РФ, его стоимость — 360 миллионов рублей.