-

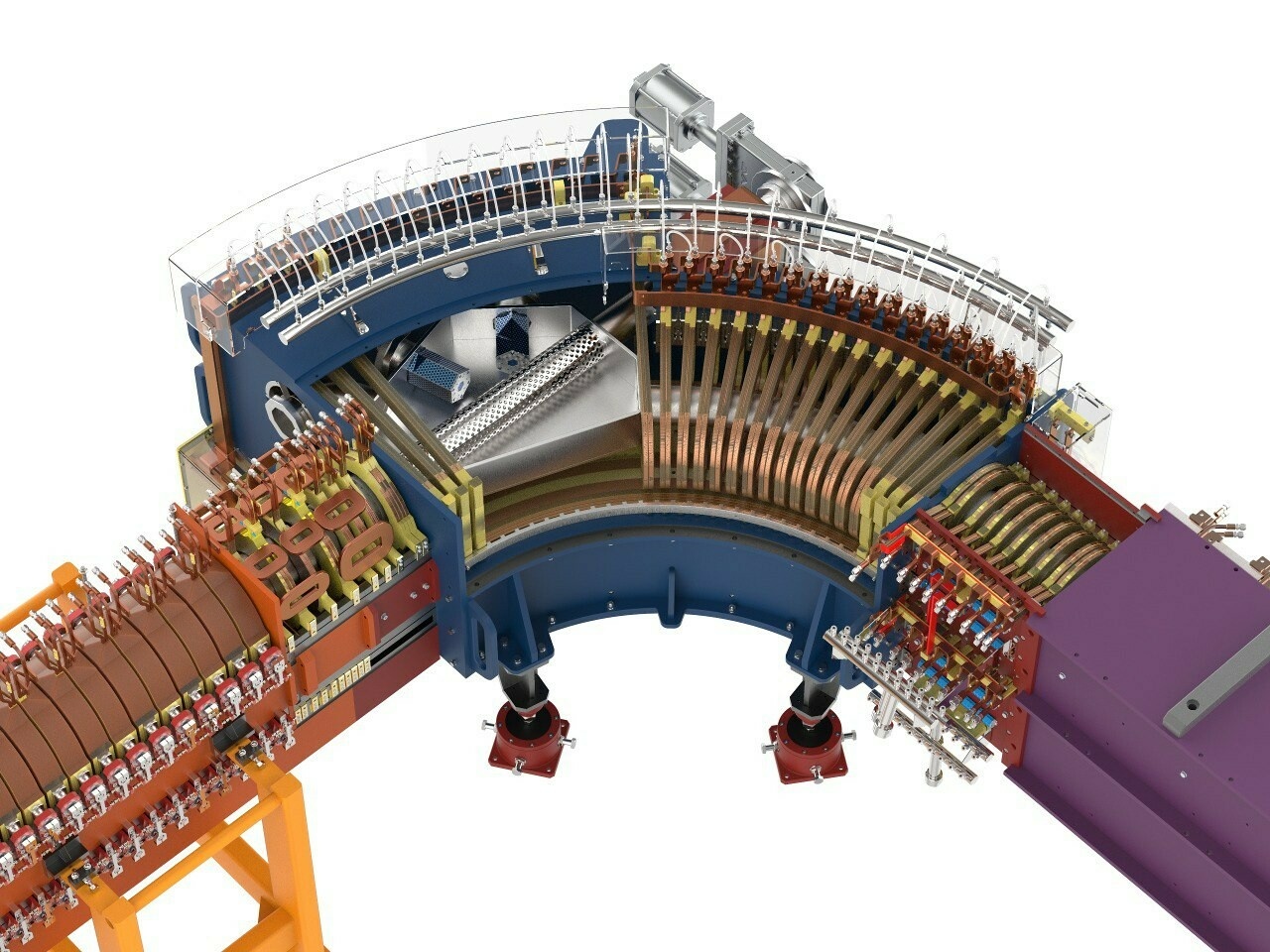

Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали уникальный соленоид для системы электронного охлаждения (СЭО) коллайдера NICA, который создается с целью изучения свойств плотной барионной материи.

Как сообщается на сайте ИЯФ, в установке будут сталкиваться друг с другом пучки ионов. Чем более сфокусированный и плотный пучок, тем эффективнее будут столкновения. Сжать пучок позволяет система электронного охлаждения. Холодные электроны инжектируются к ионам, забирают у них часть тепловой энергии, в результате чего пучок сжимается. Соленоид — это центральная и, можно сказать, главная часть магнитной системы СЭО, на него и был получен патент. Это первое в мире устройство, которое позволит непрерывно охлаждать два ионных пучка независимо и одновременно, что значительно ускорит проведение экспериментов. Сложная конструкция, состоящая из более чем 40 тысяч деталей, позволит получить необходимые параметры пучков для проведения экспериментов.

-

Новосибирские физики разработали фотокатоды для будущего российского космического телескопа «Спектр-УФ». Аппарат будет изучать Вселенную в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для наземных телескопов, в том числе искать признаки внеземной жизни — биологические маркеры — на экзопланетах (планетах за пределами Солнечной системы).

Как рассказали в Институте физики полупроводников имени Анатолия Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН), «глаза» телескопа созданы на основе соединения цезий-йод.

-

Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали инновационные композитные материалы на основе углерода и палладия, обладающие повышенной электрохимической активностью, сообщается на официальном сайте центра. Эти наноматериалы были синтезированы с использованием передового плазмохимического метода, при котором графитовые стержни с добавлением палладия подвергались воздействию плазмы при экстремальных температурах свыше 1400 °C. В результате исследователям удалось получить три различных типа нанокомпозитов с размером частиц палладия от 4 до 20 нанометров, равномерно распределенных в углеродной матрице.

-

Ученые Института теплофизики СО РАН создали серию лабораторных установок для моделирования аварийных ситуаций на атомных электростанциях. Эти установки позволяют получать важные данные, используемые для улучшения конструкции российских АЭС и повышения их безопасности.

-

Красноярские ученые открыли новый двумерный материал. Называется валлериит. Это новое соединение обладает уникальными термоэлектрическими свойствами и может применяться для преобразования тепловой энергии в электрическую. Применять его можно, например, в аналогах солнечных батарей для инфракрасного диапазона или термоэлектрических генераторах.

Именно поэтому оно может оказаться полезнее графена, изобретатели которого получили в свое время Нобелевскую премию.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН впервые синтезировали уникальный двумерный слоистый материал.

-

Российские ученые создали рентгеновские щели для синхротронного излучения, которые будут использованы на «Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ)» в Новосибирске. Это оборудование стало первым отечественным аналогом, заменив зарубежные технологии, стоимость которых в несколько раз превышала цену российской разработки.

Речь идет о рентгеновских щелях, способных формировать пучок синхротронного излучения необходимой апертуры при условиях глубокого вакуума и высоких радиационных нагрузках. Ранее такие устройства производились только за рубежом — в Германии, Англии и Дании. Теперь, благодаря новому оборудованию, российские исследователи смогут получать нужные устройства быстрее и значительно дешевле.

-

Вакуумные камеры — критически важное оборудование, которое будет установлено внутри каждого магнитного элемента накопительного кольца Центра коллективного пользования «СКИФ» (ЦКП «СКИФ»). От точности производства этих конструкций зависят параметры и время жизни пучка, а значит и работа всей ускорительной машины. Вакуумные камеры должны быть супергерметичными, с глубоким разрежением воздуха — концентрация молекул в таких устройствах на 12 порядков меньше, чем в обычной комнате. Опыт и производственные возможности Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) позволяют разрабатывать и в большом объеме создавать такое высокотехнологичное оборудование. В настоящее время на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН изготавливается более двухсот вакуумных камер для накопительного кольца ЦКП «СКИФ».

-

Вычислительную систему «Сергей Годунов» запустили в Институте математики имени С. Л. Соболева СО РАН. Официальное открытие нового суперкомпьютера, получившего свое название в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Годунове, прошло в новосибирском Академгородке.

«Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов.

-

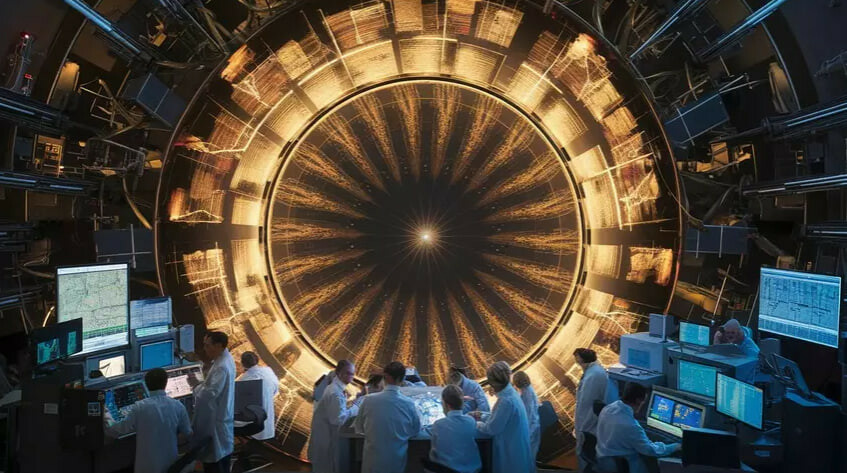

На сегодняшний день в мире реализуется достаточно много проектов, посвященных управляемому термоядерному синтезу (УТС): от масштабных, класса мегасайенс, в которых принимают участие все промышленно развитые страны мира, до более маленьких, развернутых на территории одного института.

Токамак Глобус-М2 Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. Фото предоставлено коллективном Глобус-М2. © www.inp.nsk.su

Токамак Глобус-М2 Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. Фото предоставлено коллективном Глобус-М2. © www.inp.nsk.suКомпетенции Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) позволяют специалистам развивать как собственные проекты по физике плазмы и УТС, так и выступать экспертами в большинстве других.

-

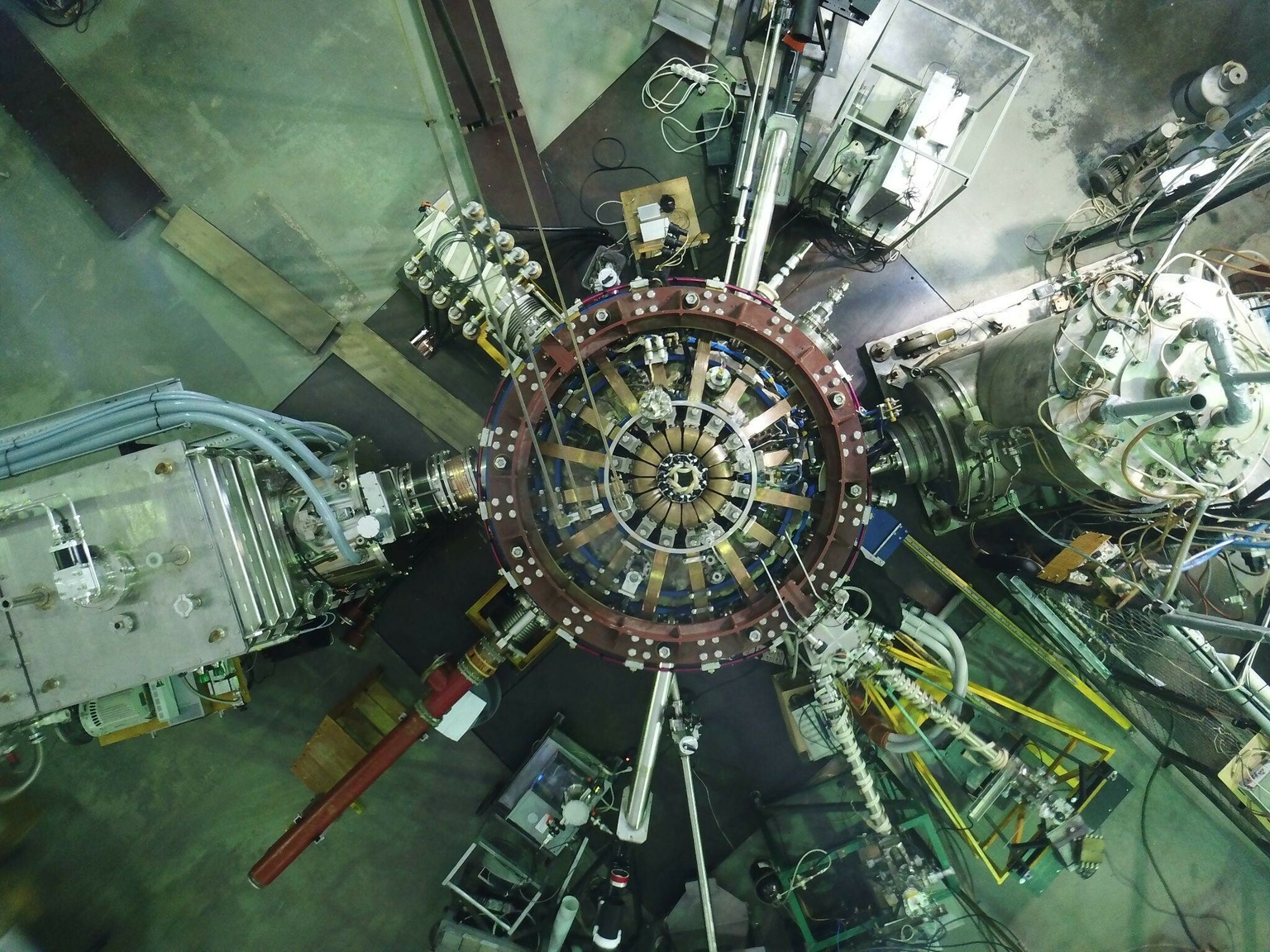

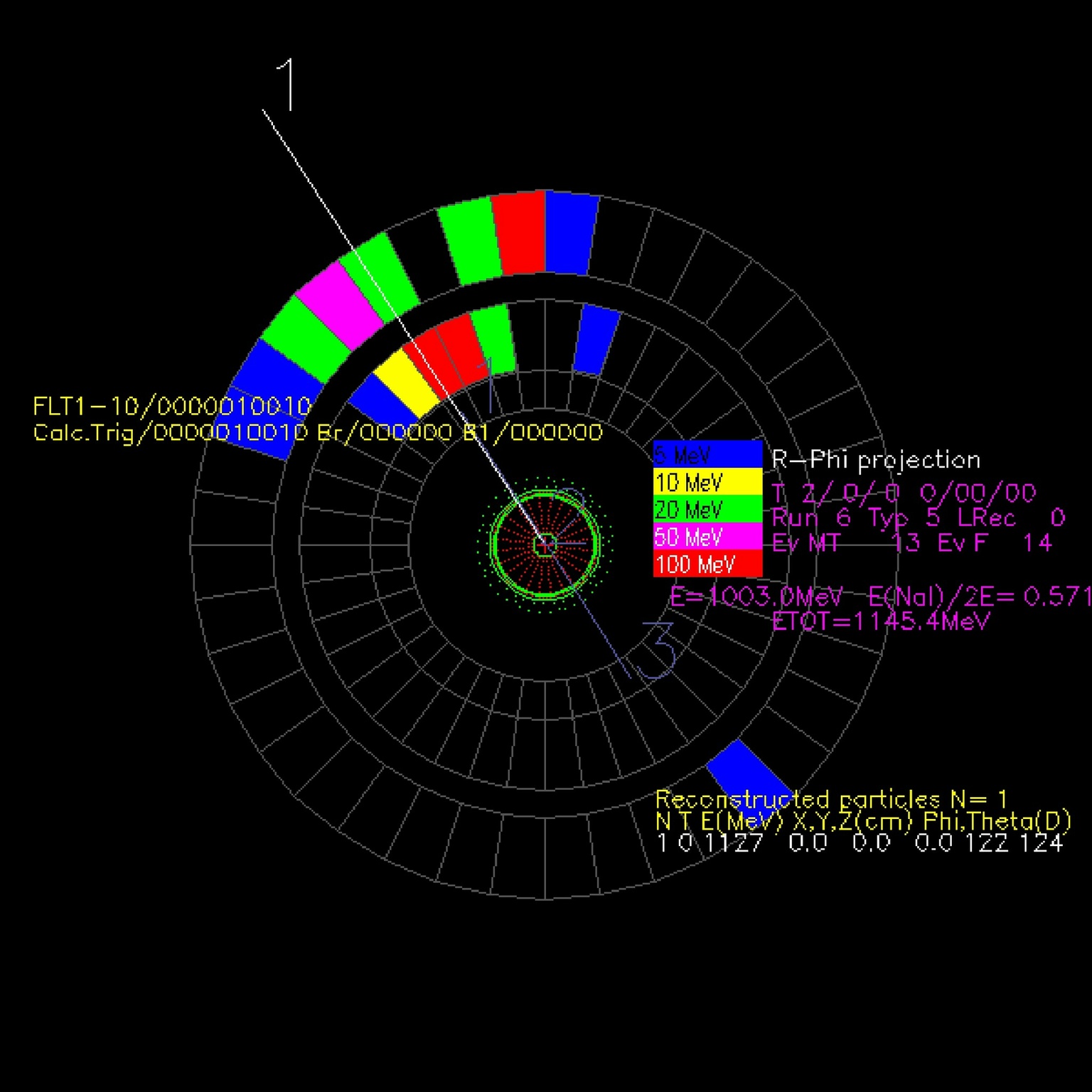

Эксперимент по изучению структуры нейтрона и антинейтрона на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000 с детектором СНД, который проводят специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), вышел на новый уровень точности.

Событие с треками в СНД во время эксперимента. Предоставлено С. Середняковым. © www.inp.nsk.su

Событие с треками в СНД во время эксперимента. Предоставлено С. Середняковым. © www.inp.nsk.suПо сравнению с результатами 2022 г. в этом году физики увеличили статистику набора данных в четыре раза, в два раза улучшили точность эксперимента и разработали прецизионный метод регистрации нужных для исследования частиц.

-

В совместной работе специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) получены рекордные параметры охлаждения частиц.

В результате в эксперименте BARIONIC MATTER @ NUCLOTRON в 2 раза увеличена скорость набора событий, а значит, и его эффективность.

-

Многоволновый радиогелиограф, установленный в Тункинской долине, в урочище Бадары — один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН, проект которого реализует Институт солнечно-земной физики СО РАН, — сдан в эксплуатацию.

На настоящий момент инструмент не имеет аналогов в мире. На территории радиоастрофизической обсерватории института также возведен технологический корпус и четыре жилых коттеджа на 40 мест.

-

Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус, которую будут перерабатывать в целлюлозу.

-

Специалисты Томского политехнического университета и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) провели цикл экспериментов на стенде УНУ ЭЛВ-6 по экспресс-изготовлению различного типа керамик.

Одним из результатов стало получение люминесцентной керамики промышленного качества. Время изготовления составило секунды, при том что получение таких материалов другими методами занимает десятки часов.

-

Ученые ФИЦ «Институт катализа СО РАН» при поддержке Российского научного фонда создали катализаторы, с помощью которых удалось повысить экологичность термолизного масла, снизив содержание хлора в нем в 200 раз.

Термолизное масло — это продукт переработки пластиковых отходов, который рассматривают как перспективную добавку к моторным топливам или как самостоятельное топливо.

-

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Республике Бурятия у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа.

Это самый сложный и дорогостоящий инструмент будущего Национального гелиогеофизического комплекса.

-

Исследователи из Института неорганической химии СО РАН создали мезопористые металл-органические координационные полимеры — уникальные соединения для выделения легких алканов (метана и этана) из сложных многокомпонентных смесей.

Станция EXAFS-спектроскопии: Институт катализа СО РАН © catalysis.ru

Станция EXAFS-спектроскопии: Институт катализа СО РАН © catalysis.ruЭти углеводороды широко используют в энергетике и химической промышленности.

-

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) совместно с партнерами из Института электронно-пучковых технологий (EB-tech Co., Ltd., Южная Корея) разработали и поставили в Институт энергетических и ядерных исследований (IPEN, Бразилия) мобильный промышленный ускоритель.

Установка будет использоваться для обеззараживания и очистки воды местных рек, радиационной стерилизации медицинского оборудования и фармацевтических продуктов, пастеризации, модификации проводниковых приборов и др.

-

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» (федеральный проект «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям») в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) при участии Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработан новый тип слабо проводящей керамики (СПК) с заданной электропроводностью для снятия статического заряда с внутренних поверхностей вакуумных камер ускорителей. Кроме того, новый материал может быть использован для создания высоковольтных изоляторов в различных областях электротехники.

-

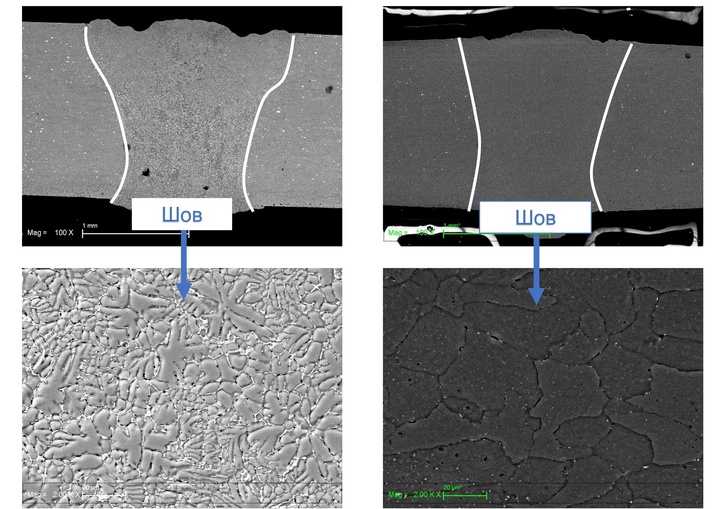

Все мировое авиастроение стремится к одному — строительству более прочных, но при этом легких летательных аппаратов. Для этого создаются сплавы с улучшенными техническими характеристиками, например, алюминий-литиевые. Такие сплавы, не теряя своей прочности, снижают массу конструкции, а вместе с этим и расход топлива. Еще одно преимущество алюминий-литиевых сплавов в том, что их можно сваривать, отказавшись от технологии клепки металла в пользу сварных соединений. До недавнего времени большой проблемой было то, что сварной шов проигрывал в прочности самому сплаву. В Сибирском отделении РАН эту задачу решили. Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича (ИТПМ СО РАН) совместно с коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) впервые получили сварной шов с пределом прочности таким же, как у основного материала. Результаты были представлены на конференции «Создание теоретической и экспериментальной платформы для изучения физико-химической механики материалов со сложными условиями нагружения».