-

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Университета Бравиджая (Индонезия) разработали гидрогель из фруктовых полисахаридов. Гель предназначен для фильтрации загрязненной воды и показал высокие результаты на первых испытаниях.

-

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с китайскими коллегами представили новый метод производства высокопроизводительных катализаторов, используемых для очистки газовых выбросов.

-

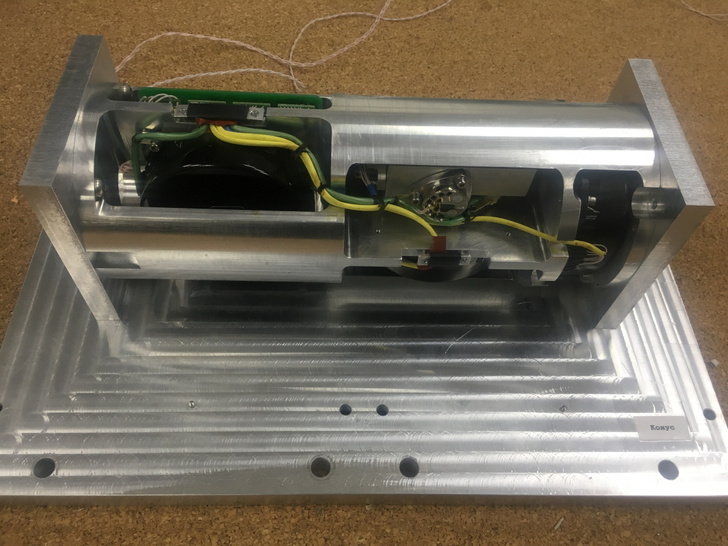

В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что специалисты вуза создали мобильную роботизированную установку, предназначенную для поиска скрытых дефектов в композитах и металлах. Ее уникальность заключается в ее компактности, что позволяет перемещать установку для исследований крупных объектов.

-

Весной 2024 года Технопарк «Университетский» стал площадкой для проведения яркого мероприятия — «Техноночь 2024», которое проходило в рамках фестиваля «Город ТехноТворчества». Организатором фестиваля является Уральский клуб нового образования, занимающийся изменением подходов к образованию в сторону проблемно-ориентированной работы и интеллектуально насыщенного общения.

Вот уже 10 лет фестиваль «Город ТехноТворчества» проходит в Екатеринбурге, и ежегодно Техноночь является ключевым событием фестиваля. Команда Уральского клуба нового образования разрабатывает и проводит множество активностей для детей и взрослых, кто интересуется современными технологиями и техническим творчеством.

В этом году Технопарк «Университетский» открыл свои двери для более чем 800 гостей Техноночи. Каждый участник смог посетить интересные мастер-классы, послушать лекции о развитии технологий в наши дни, принять участие в открытой записи подкаста «Мама, я инженер» и пройти инженерные квесты.

-

Разработка ученых Томского политехнического университета и их коллег из Китая может стать прорывом в получении водорода и серьезно продвинуть программы водородной энергетики.

Hа этот газ делают ставку в ведущих странах мира. Но пока с водородом немало проблем, главная — высокая стоимость его получения из воды с помощью катализаторов. Они изготавливаются из очень дорогих металлов — платины и палладия. Кроме того, у них низкая стойкость и стабильность .

Ученые России и Китая разработали катализатор на основе карбида молибдена, который в семь раз более стойкий и стабильный по сравнению с дорогими аналогами и намного дешевле.

-

Ученые Томского политехнического университета создали лабораторную установку для проведения дезактивации загрязненного радиоактивными веществами бетона по заказу Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая также является интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО) и обращению с сопутствующими радиоактивными отходами (РАО).

-

В Московском Политехе разработали новый вид подшипника.

В рязанском филиале Московского Политеха доцент Алексей Чернышев и выпускник кафедры «Технологии машиностроения» Алексей Крысанов разработали новый арочный подшипник. В январе 2023 года проект инженеров получил финансирование в размере 500 000₽ от Фонда содействия инновациями и 100 000₽ от регионального Министерства экономического развития.

-

Центр технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создал автономный катер-беспилотник «Кибербоат-330», работающий в удалении от оператора на большом расстоянии и предназначенный для борьбы с браконьерством. Об этом сообщил директор центра Алексей Майстро.

«Это беспилотная надводная платформа, которая предназначена для преследования, патрулирования и сканирования надводных акваторий. Нейронная сеть заранее обучена на определение браконьеров на основании определенных признаков», — заявил он. Двигатель позволяет разогнать беспилотную платформу до 60 узлов или 111 километров в час.

-

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из испанских вузов предложили простой способ, как с помощью маленького кубика из тефлона увеличить чувствительность приемников терагерцового излучения в 3,5 раза. Кубик размером в 1 мм достаточно разместить на поверхности приемника, никак не меняя внутреннее устройство самого приемника.

Такие приемники применяются, например, в сканерах для персонального досмотра, спектрометрах, а в медицине — в приборах для диагностики рака кожи, ожоговых ран, патологических изменений крови. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Optics Letters (IF: 3,714; Q1).

-

Создан для инженерного спецназа © stimul.online

Создан для инженерного спецназа © stimul.onlineИсточник: Медиацентр СПбПУ

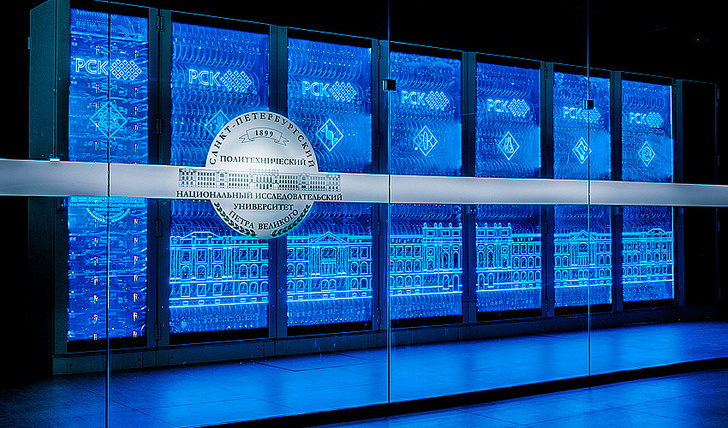

Суперкомпьютерный центр «Политехнический», четвертый в российском рейтинге и 22-й в мировом, отметил свое пятилетие. Система аварийного спасения космонавтов, горение в невесомости, президентский лимузин, первая плазма ИТЭР рассчитаны в «Политехническом». Корреспонденты журнала об инновациях в России «Стимул» рассказывают о возможностях и достижениях университетского СКЦ.

МОЩНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНА

Создать в петербургском Политехе суперкомпьютерный центр правительство РФ решило в 2012 году. Проект назывался «Техническое перевооружение Санкт-Петербургского государственного политехнического университета на основе создания суперкомпьютерного центра», в декабре 2015 года он был завершен.

Работы, требующие суперкомпьютерных вычислений, в вузе ведутся с советских времен. В 1956 году в проблемной лаборатории вычислительных машин была создана цифровая вычислительная машина «Кварц», и 15 мая 1958 года эти машины, обслуживаемые сотрудниками и студентами Ленинградского политехнического института, впервые были использованы для определения параметров траектории третьего искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961-го они обеспечивали полет в космос Юрия Гагарина.

Оборудование суперкомпьютерного центра «Политехнический» сегодня представлено тремя суперкомпьютерами: «Политехник — РСК Торнадо» (кластер с пиковой производительностью 1300 Тфлопс), «Политехник — РСК ПетаСтрим» (массивно-параллельный компьютер с ультравысокой многопоточностью; единственная в России система, способная поддержать более 70 тыс. потоков; пиковая производительность — 291 Тфлопс), «Политехник — NUMA» (массивно-параллельная система с кеш-когерентной глобально адресуемой памятью объемом более 12 ТБ, пиковая производительность —30 Тфлопс). Все вычислительные системы работают с общей системой хранения данных, имеют единую систему управления и мониторинга. Для энергоснабжения системы к СКЦ «Политехнический» подведены специальные кабели от разных подстанций «Ленэнерго».

Более 97% его производительности обеспечиваются вычислительными системами, созданными российской компанией — национальным чемпионом «РСК Технологии».

После модернизации суперкомпьютера «Политехник — РСК Торнадо», проведенной в этом году, его пиковая производительность выросла до 1,309 Пфлопс (петафлопс — квадриллион операций с плавающей запятой в секунду, или 1000 терафлопс). Пять лет назад при запуске она составляла 1,1 Пфлопс. В июле 2020 года суперкомпьютер «Политехник — РСК Торнадо» попал на 22-ю позицию в мировом рейтинге IO500 — списке самых высокопроизводительных систем хранения данных.

-

Система на основе оптоволоконных гироскопов будет автоматически контролировать направление бурения без остановки работы и повысит его точность. Технология позволит значительно сократить стоимость оборудования для строительства скважин. У нее нет аналогов в России и в мире.

Исследование разработчики провели при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

-

© opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

© opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ruСанкт-Петербургский политехнический университет продемонстрировал на выставке «Армия-2020» надводную беспилотную платформу «КиберБоат-330». Как рассказали разработчики, автономный катер создан по техническому заданию иранских коллег для решения проблемы патрулирования мелководной зоны Каспийского моря.

-

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологию создания искусственных сосудов, сообщает журнал Applied Surface Science.

На сегодняшний день искусственные сосуды — графты — являются востребованными при лечении острых тромбозов. Они изготовлены из поликапролактона или другого биосовместимого материала, которым заменяют пораженный участок сосуда.

По словам научного сотрудника лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Евгения Больбасова, главным достоинством разработанных графтов является то, что их верхний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме. При этом внутренний слой не смачивается, обеспечивая оптимальный ток крови.

Ученые ТПУ впервые предложили использовать метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда для создания искусственных сосудов. Это одновременно обеспечивает качественную интеграцию материала с тканями пациента, а также высокую герметичность.

-

https://365news.biz/wp-content/uploads/2020/03/1568402757_01631096780_600x0_80_0_0_cf37f761aad7bf1b74b29db5b643fdfc.png © 365news.biz

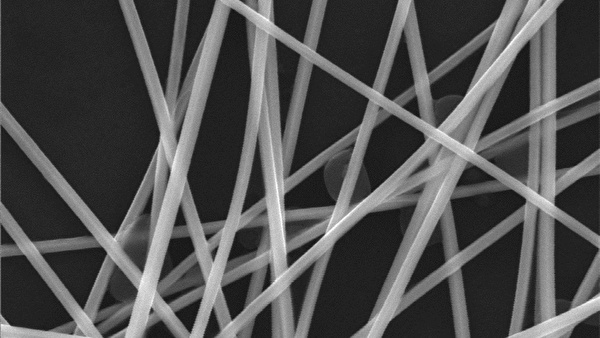

https://365news.biz/wp-content/uploads/2020/03/1568402757_01631096780_600x0_80_0_0_cf37f761aad7bf1b74b29db5b643fdfc.png © 365news.bizНовый вид нанопроволоки создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из КНР и Германии. Свойства проволоки позволяют изготавливать из нее уникальные прозрачные электроды для гибкой электроники и солнечной энергетики. Результат был получен в ходе исследования новых методов синтеза наноструктур. Статья об исследовании опубликована в журнале Nanomaterials.

-

Неизвестный ранее физический эффект, существенно повышающий возможности управления свойствами керамики, обнаружен учеными Томского политехнического университета (ТПУ). Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых видов керамики с улучшенными эксплуатационными свойствами, считают его авторы. Работа опубликована в Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.

В процессе облучения керамики из глинозема пучками ионов с высокой энергией ученые ТПУ обнаружили, что изменение ее структурных свойств происходит на глубинах, превышающих глубину проникновения ионов. Подобное явление — так называемый эффект дальнодействия — ранее наблюдалось только при облучении металлов.

-

Это первый российский комплекс для борьбы с новообразованиями по самой безопасной технологии при помощи сфокусированного ультразвука — HIFU. Cерийным выпуском комплекса займется один из ведущих производителей Холдинга «Швабе» — Новосибирский приборостроительный завод.

Уже в 2021 году совместная разработка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого может поступить в медучреждения.

Отечественный аппарат с высокой точностью воздействует на ранние новообразования и опухоли большого размера в молочной железе. Он с успехом может быть применен у пациентов как со злокачественным, так и с доброкачественным процессом, локализованным и распространенным характером поражения, а также у операбельных и неоперабельных больных.

Комплекс получил название «ДИАТЕР», в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) представили его опытно-промышленный образец.

-

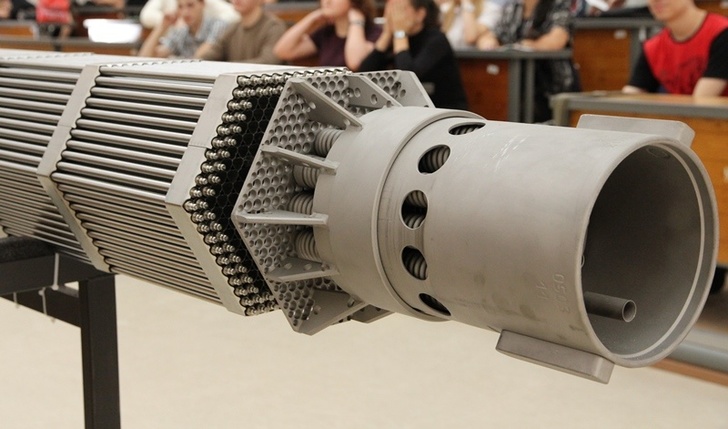

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали самоходный диагностический комплекс — комплект оборудования для рентгеновского контроля состояния сварных соединений трубопроводов по заказу компании «Газпром трансгаз Томск». Прежде объекты газотранспортной системы компании обслуживались аппаратами иностранного производства, которые не в полной мере отвечали запросам газовиков.

«Проблема в том, что зарубежные аналоги такого оборудования не вполне соответствует климатическим условиям Сибири, — поясняет начальник организационного отдела Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Олег Ахмеджанов. — Например, летом при контроле состояния сварных швов внутри трубы температура поднимается до 50 градусов. Поэтому специалисты неразрушающего контроля компании „Газпром трансгаз Томск“ предложили в рамках НИОКР создать рентгеновский аппарат, приспособленный к работе при экстремально низких и высоких температурах, ведь иностранные дефектоскопы отказываются функционировать в таких условиях».

-

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с коллегами из других стран разработали новый способ доставки противотромбозных препаратов к поврежденным участкам сосудов с помощью стента для их расширения, что в итоге позволяет и предотвратить дальнейшее развитие тромбоза, и улучшить эффект от установки стента. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Ученые ТПУ с коллегами из других стран предложили новый способ доставки противотромбозных препаратов к поврежденным участкам сосудов. В предложенной системе транспортным средством для лекарств служит стент, который хирурги устанавливают для расширения сосудов. Его ученые покрывают тонкой пленкой из биоразлагаемого полимера с маленькими углублениями микрокамерами. В них и содержатся молекулы лекарственных соединений. Их задача улучшить эффект от установки стента и предотвратить дальнейшее развитие тромбоза», — говорится в сообщении.

-

Перспективный метаматериал для применения в водородной энергетике и электронике будущего, получен учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), совместно с Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН и Ганноверским университетом им. Лейбница.

Специалисты за полупроводниковую основу взяли сложную структуру, покрытую изолирующими «столбами», содержащими «кроны», которые проводят золотые наночастицы, укрытые вторым полупроводником.

Контактами двух разных составов полупроводниковых материалов, образуется гетеропереход, представляющий область, свойства которой позволяют особым образом передавать заряды. Данные принципы начали широкое использоваться в современной оптоэлектронике, схемотехнике и целом ряде других приложений. Учеными продолжаются исследования новых гетерогенных структур. Самым перспективным материалом считается — TiO2-n-Si, который формируется тонкими пленками диоксида титана, нанесенными на кремниевую подложку.

-

Проблема нехватки объемов для хранения ОЯТ является актуальной для всех стран, развивающих атомную энергетику. Так, по оценкам исследователей, сегодня в России на площадках АЭС и в хранилищах радиохимических заводов размещено около 16 000 тонн ОЯТ. При этом ежегодный прирост хранящегося топлива достигает 850 тонн.

Добавим, существует два основных варианта обращения с ОЯТ: хранение и переработка. Первый способ, который бывает двух типов: сухое хранение (в вентилируемых помещениях) и влажное (под водой) — является более дешевым. Однако переработка, хоть и предполагает серьезные денежные и энергозатраты, является более современным и экологичным способом обращения.