-

ТГУ совместно с компанией «Диагностика+» по заказу МЧС России разработали устройство, которое будет спасать жизни людей, оказавшихся в ситуации катастрофы. Прибор крепится на шее пострадавшего, максимально быстро оценивает его состояние и выдает весь алгоритм действий, необходимых для правильного оказания экстренной медицинской помощи.

- Устройство определяет массу параметров, например, есть ли у человека сердцебиение и дыхание, какого рода нарушения у него присутствуют, насколько они обратимы или необратимы, - объясняет один из разработчиков устройства, заведующий кафедрой управления качеством ФИТ ТГУ, профессор Владимир Сырямкин. - Бывают ситуации, когда пострадавшего нельзя переворачивать. Если это тот самый случай, наше устройство своевременно подскажет. Если человека еще можно вернуть к жизни, прибор выдаст на монитор алгоритм действий, которые необходимо предпринять спасателю.

-

Электровизор позволяет различать участки воспаленной и здоровой ткани, что при обследовании на аппарате УЗИ сделать практически невозможно

Директор института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Михаил Эпов демонстрирует разработанный учеными электровизор

Ученые новосибирского разработали электровизор для более точной, чем УЗИ, диагностики заболеваний поджелудочной железы. Принцип его действия схож с тем, что используется в приборах по изучению вечной мерзлоты, сообщил во вторник журналистам директор ИНГГ СО РАН Михаил Эпов.

"Есть принцип электровидения. С его помощью можно видеть то, что находится под землей. Тот же принцип можно использовать и в других областях, например в медицине. Это электровидение внутри человеческого тела, а именно диагностирование состояния поджелудочной железы", - сказал Эпов.

Ученый отметил, что разработанный в институте прибор не имеет аналогов. В настоящее время он проходит испытания.

-

Четвёртого апреля в Томском политехническом университете состоялась торжественная церемония открытия Сибирского центра по вибродиагностике и балансировке. Ленточку перерезали председатель Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник, ректор ТПУ Пётр Чубик и Генеральный директор «Диамех 2000» Игорь Радчик.

Ректор ТПУ Пётр Чубик поздравил присутствующих с большим событием и поблагодарил за сотрудничество компанию-партнёра центра «Диамех 2000» – ведущего производителя промышленного балансировочного оборудования и виброизмерительной аппаратуры в России.

-

В середине марта Группа компаний Алкор Био объявила о выпуске на рынок 18 новых аллергенов и смесей аллергенов, предназначенных для in vitro аллергодиагностики методом иммуноферментного анализа.

С начала 2014 года это уже второе сообщение «Алкор Био» о расширении линейки продуктов для диагностики аллергии. Таким образом, сегодня в каталоге компании всего 323 аллергена и смеси из них.

На этот раз лаборатория аллергологии ГК Алкор Био передала на производство пять смесей аллергенов:

- смесь перьев (гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка),

- эпителиальную смесь (эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы),

- смесь аллергенов орехов (арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех),

- смесь аллергенов морепродуктов (треска, креветки, мидии, тунец, лосось/семга),

- смесь сорных трав (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, поташник).

А также аллергены, относящиеся к различным группам — профессиональные, пищевые, пыльцевые, эпителиальные и другие. В этом списке есть и такой многокомпонентный аллерген, как библиотечная пыль, который включает в себя белки плесневых грибов, компоненты домашней пыли, целлюлозы и др.

-

В Институте молекулярной биологии РАН научились определять аллергию, даже если она еще не проявилась. Для этого ученые создали специальный биочип.

Российские ученые разработали биочип для определения аллергии.

- Для анализа нам понадобится всего 65 микролитров сыворотки крови, - рассказывает сотрудница Института молекулярной биологии РАН Марина Филлипова.

Кровь, а точнее ее плазму, помещают на биочип. На нем в специальной инкубационной камере находятся вещества, которые чаще всего вызывают аллергию у людей. С ними-то кровь и вступает в реакцию. С такой системой справится любой лаборант, ведь большую часть времени чип работает без помощи человека.

-

Группа томских ученых разработала на основе наночастиц железа универсальный контрастный препарат для медицинских исследований организма человека; новое соединение, как уверяют его создатели, безопаснее для организма, дешевле и эффективнее аналогов, присутствующих на рынке, поскольку позволяет диагностировать большее число заболеваний, в том числе тяжелые.

Управляемые дешевые частицы

Как пояснил РИА Новости куратор проекта, старший преподаватель кафедры биотехнологий и органической химии Томского политехнического университета (ТПУ) Павел Постников, группа ученых ТПУ, а также Сибирского государственного медуниверситета и НИИ кардиологии СО РАМН задалась идеей создать диагностический контрастный препарат, который мог бы использоваться в различных исследованиях — УЗИ, МРТ и рентген-диагностике.

"Сейчас все в стадии разработки, проводятся фундаментальные исследования. Показан его (препарата) эффект, идет патентование", — отметил он.

В свою очередь одна из участниц проекта, студентка Института физики высоких технологий ТПУ Ксения Кутонова, пояснила, что был создан опытный образец препарата на основе наночастиц железа. При необходимости поверхность частиц можно модифицировать, в частности, йодом, что значительно усиливает контраст.

Она отметила, что в случае вывода на рынок препарат будет существенно дешевле аналогов, так как и материалы для получения препарата, так и технология его создания относительно недороги.

-

Российские ученые из красноярского открыли простой и эффективный метод диагностики рассеянного склероза — болезни, для которой до сих пор не существовало достаточного надежного и доступного диагностического способа, говорится в статье, опубликованной в журнале Analytical Chemistry группой ученых из Института биофизики СО РАН, Сибирского федерального университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Рассеянным склерозом называют хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются нервные волокна головного и спинного мозга. У страдающих этой болезнью собственная иммунная система разрушает миелин, изолирующую оболочку нервов. Без миелина нервы хуже проводят сигнал, что приводит к нарушению двигательной активности, потери речи, зрения, нарушение работы головного мозга. На сегодняшний день заболевание считается неизлечимым.

-

Заявка на способ диагностики онкозаболеваний направлена в Российское патентное бюро.

НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости, Елена Жукова. Ученые Института теплофизики СО РАН разработали метод лазерной нанодиагностики мочи для распознавания онкологических болезней на ранней стадии, сообщил РИА Новости в понедельник главный научный сотрудник, профессор Владимир Меледин.

По словам Меледина, идея родилась на основе анализа скорости осаждения эритроцитов крови, где косвенно измеряется гидродинамический размер связанных белков. Исследователи разработали способ измерения этих размеров с помощью лазерного спектрометра, но не в плазме крови, а в моче, так как наночастицы свободно циркулируют в любой жидкости.

"Мы сделали спектрометр для лазерной диагностики наночастиц в жидкости и опытным путем установили, какие размеры определенных частиц в моче являются нормой, а какие уже сигнализируют о заболевании. По результатам апробации метода в клинике, достоверность анализа превышает 85%, а это очень хорошо для простого скрининг-метода", — сказал Меледин.

-

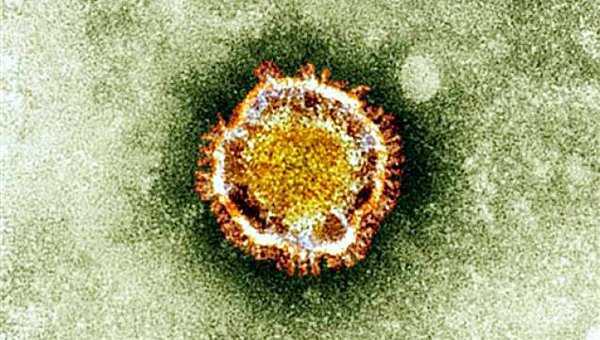

Ученые создали диагностические тест-системы вируса птичьего гриппа, коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома, а также еще пяти особо опасных инфекций, сообщил в понедельник журналистам гендиректор центра Александр Сергеев.

"Проведены исследования биологических свойств и пандемического потенциала вируса гриппа A/H7N9, вспышки которого продолжаются на территории Китая, более 300 тысяч человек было инфицировано за, практически, год. Были разработаны тест-системы, позволяющие идентифицировать заболевание", — сказал он.

Ученый уточнил, что разработаны и тест-системы для коронавируса Ближневосточного респираторного синдрома. По его словам, этот вирус "захватил" Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие страны региона, и он может быть занесен и на территорию России.

В центре "Вектор" на завершающей стадии находится разработки еще десяти диагностических тест-систем, в том числе, мультиплексная система, которая включат в себя четыре инфекционных агента клещевых инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза, риккетсиоза, лихорадки Западного Нила.

-

Опасные лихорадки Эбола, Ласса, Мачупо, денге, которые нередко заканчиваются осложнениями или даже летальным исходом, теперь можно будет выявлять на ранней стадии заражения – благодаря российским ученым.

Уникальные тесты позволяют всего за 4-6 часов выявлять смертельные вирусы. Для этой цели используется метод полимеразной цепной реакции. Наборы реагентов зарегистрированы в России впервые. Один тест позволяет отказаться от использования сразу несколько дублирующих методов, как это было в лабораториях раньше, что значительно увеличивало время ожидания результата.

Новшество было разработано еще в 2010 году. В течение трех последних лет шли испытания. И в декабре минувшего, 2013 года, Росздравнадзор официально разрешил использование этих диагностических наборов на территории России.

Созданы тест-системы в Научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", расположенный в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Специалисты центра одними из первых разработали и запустили производство тест для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В, а также создали единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А.

-

Гамма-локатор – это система для высокоточной диагностики онкологических заболеваний, основанный на сцинтилляционном детекторе гамма-квантов. Гамма-локатор не заменяет собой традиционные методы радионуклидной диагностики, такие как сцинтиграфия или ПЭТ, однако он является незаменимым инструментом для уточнения диагноза или проведения исследования в ходе операции. Существующие методы визуализации не позволят с высокой точность определить границы новообразований, к тому же минусом являются ограниченное число томографов в российских медицинских центрах и низкая пропускная способность аппаратов. К тому же, традиционная томография неприемлема в условиях операционной, таким образом хирурги вынуждены удалять большой запас здоровой ткани для исключения рецидивов.

-

Ученые Института физики полупроводников (ИФП) им А .В. Ржанова СО РАН и ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске разработали и в настоящее время тестируют нанобиочип, позволяющий одновременно диагностировать десятки инфекций.

По словам ученого секретаря ИФП Александра Каламейцева, приведенные в сообщении, образцы нового нанобиочипа проходят испытания.

«Лабораторные образцы уже есть, на них показана высокая чувствительность», - сказал он, добавив, что новый метод диагностики проходит в настоящее время клинические испытания. Соглашение между ИФП СО РАН и ГНЦ ВБ «Вектор» было подписано в феврале 2013 года

«Мы взаимодействуем, в частности, в ультрасовременном методе, которому нет аналогов в мире — иммунофизическом методе, с использованием биочипов на нанопроволочках с последующим нанесением туда антител против более 100 инфекционных заболеваний», — отметил директор ГНЦ «Вектор» Александр Сергеев.

ГНЦ «Вектор» располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными — высокопатогенными — вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.

-

16 октября в Медико-генетическом научном центре Российской Академии Медицинских Наук (МГНЦ РАМН, Москва) состоится семинар, на котором будут представлены результаты разработки инновационного метода диагностики тяжелых наследственных заболеваний у новорожденных. Проект был реализован биотехнологической компанией (, Санкт-Петербург) при поддержке ряда российских и европейских партнеров.

«По сути, нам одним из первых удалось показать, что такой производительный метод анализа ДНК, как секвенирование следующего поколения (NGS), можно напрямую, без проведения всевозможных подтверждающих исследований, использовать в клинической практике, — рассказывает научный руководитель компании Sequoia genetics Александр Павлов. — При создании этого решения мы руководствовались общими, но строгими требованиями, которые предъявляются к разработке диагностикумов для молекулярно-генетического анализа».

-

Ученые разработали технологию создания арсенид-галлиевых сенсорных структур и рентгеновских детекторов на их основе, которые снижают дозу облучения, получаемую пациентом при рентгеновском исследовании, сообщил РИА Новости в пятницу гендиректор ООО "Арсенид-галлиевые сенсоры" Максим Чепезубов.

По его словам, с 1960-х годов в детекторах для рентгеновских аппаратов в качестве поглощающего материала использовался полупроводниковый кремний. Однако производителям нужен альтернативный материал, который превзойдет кремний по радиационной стойкости и вместе с тем позволит снизить лучевую нагрузку на пациента.

"Мы предлагаем вывести на рынок сенсорный материал на основе арсенида галлия. Этот материал позволяет уменьшить дозу облучения для человека, а также получать более качественные рентгеновские снимки", — сказал Чепезубов.

-

Ученые новосибирского центра вирусологии "Вектор" разработали тест-систему для идентификации нового коронавируса, распространяющегося в странах Ближнего Востока, сообщил журналистам в четверг гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Сергеев.

Сотрудники центра "Вектор" в июне начали исследование коронавируса hCoV-EMC, от которого уже погибли в мире более 30 человек. Впервые новый опасный коронавирус был обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии, откуда время от времени поступает информация о летальных исходах. Случаи заражения этим вирусом были зафиксированы также во Франции, Германии, Иордании и Великобритании. У заразившихся наблюдаются симптомы, похожие на атипичную пневмонию. Как сообщалось ранее, ученые полагают, что шансы нового коронавируса вызвать глобальную эпидемию довольно низкие.

-

- http://www.uralinform.ru/media/photo/medium_ambilight/energetika_6.jpg

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЭС Урала, энергетики установили терминалы волнового определения коротких замыканий воздушных линий на подстанциях 500 киловольт "Емелино" и 220 киловольт "Красноуфимская". Новое оборудование позволит более оперативно выявлять повреждения ЛЭП "Емелино – Продольная" и "Продольная – Красноуфимская". Следовательно, сократится и время восстановления воздушных линий.

"Волновой метод является инновационным. Данное оборудование не только находит точку короткого замыкания, но и автоматически передает информацию о расстоянии до нее оперативному персоналу. Это заметно повышает оперативность реагирования на аварийное отключение", – рассказал начальник службы релейной защиты и автоматики МЭС Урала Сергей Сорокин.

Волновые терминалы пока введены в опытную эксплуатацию. Энергетикам предстоит детально проанализировать их работу на подстанциях.

Стоит отметить, что ПС "Емелино" – первая "умная" подстанция МЭС Урала. Она является важнейшим центром питания екатеринбургско-первоуральского энергорайона Свердловской области. ПС "Красноуфимская" снабжает электроэнергией юго-запад Среднего Урала. Кроме того, она является важным звеном энерготранзита 220 киловольт между Пермским краем и Свердловской областью.

-

Сотрудники НИИ терапии СО РАМН совместно с разработали уникальный экспресс-метод ранней диагностики инфаркта миокарда.

Специалистам известно, что начало разрушения сердечной мышцы сопровождается активным выделением клетками миокарда в кровь сердечного белка, связанного с жирными кислотами. Новосибирским ученым удалось создать , способную по небольшому количеству венозной крови пациента определять уровень этого белка: чем его больше, тем выше вероятность развития инфаркта миокарда. Результат тестирования врач видит уже через 10-20 минут после начала процедуры и может принять решение о необходимости экстренного введения нужных лекарств. Это кардинально отличает новосибирскую тест-систему от зарубежных аналогов, где до сих пор используются классические кардиомаркеры, например тропонин, а время подтверждения инфаркта миокарда растягивается до 4-6 часов, что может оказаться ключевым фактором, когда счет идет на минуты.

Клинические испытания новосибирского экспресс-метода проводились под эгидой всероссийского научного общества терапевтов в 17 городах России и подтвердили свою эффективность. В них приняли участие более 1000 пациентов с подозрением на инфаркт миокарда. В настоящее время тест-системами ранней диагностики инфаркта миокарда оснащаются бригады "Скорой помощи" в Новосибирске и других городах Сибири.

Разработка сибирских ученых официально зарегистрирована как новая медицинская технология, но вводить ее централизованно на федеральном уровне Минздрав РФ почему-то не торопится. -

До недавнего времени коррозию металлических конструкций, вроде баков, нефтяных цистерн, котлов и трубопроводов определяли, ставшими уже классическими, методами – ультразвуковым, радиационным, вихретоковым контролем. Естетственно, обладают они и достоинствами, и недостатками. Самый большой их минус , - методы эти контактные или малопроизводительные. Национальный исследовательский политехнический Томский университет предложил инновационную разработку, которая все эти минусы исключает.

Метод получил название тепловизионного. «Сущность такого теплового контроля в разнице нагрева дефектных и бездефектных мест изделия, – поясняет глава проекта, профессор Вавилов Владимир. – Инфракрасная дистанционная аппаратура может обнаруживать тепловые аномалии и передавать их как цветные изображения. Основной задачей при тепловом контроле является интерпретация того, что показывает тепловая аномалия. Вопрос сложен. Оператор, проанализировав цветное пятно, должен объяснить, что же он видит: скрытую коррозию или только помеху, которая может вызываться целой кучей факторов».

Именно область обработки «тепловой» информации учёные Томска и разрабатывали и достигли в этом деле определённого прорыва.

-

Учёные из Физического института им. П.Н. Лебедева создали уникальный прибор, который можно использовать в медицинской практике для контроля энергетического статуса организма. Анализатор, получивший название «Кинокс γ4», поможет определять степень тяжести таких системных заболеваний, как сахарный диабет, и контролировать эффективность их лечения.

Прибор был разработан в НПО «Функционал» – инновационной компании, созданной при поддержке Инновационного парка ФИАНа. НПО «Функционал» занимается развитием биофизических технологий и внедрением их в медицинскую практику. Корни этой работы уходят в многолетние исследования кислородно-транспортной функции крови, которые проводились в институте совместно с ведущими медицинскими учреждениями.

-

Набор «Муковисцидоз-БиоЧип» для одновременной детекции 25 наиболее часто встречающихся на территории Российской Федерации мутаций гена CFTR (муковисцидозного трансмембранного регулятора), связанных с развитием муковисцидоза, получил CE-mark.

Набор «Муковисцидоз-БиоЧип» предназначен для ДНК-диагностики - страшного, неизлечимого наследственного заболевания - и позволяет выявлять больных муковисцидозом в 95% случаев.

CE-mark подтверждает соответствие диагностического набора «Муковисцидоз-БиоЧип» требованиям по безопасности для потребителя, изложенным в Директивах Европейского Сообщества и свидетельствует о европейском качестве данной тест-системы.

Добавить новость

можно всем, без премодерации, только регистрация