-

В Санкт-Петербургском государственном университете открыт Центр геномной биоинформатики им. профессора Ф.Г. Добржанского.

Центр геномной биоинформатики станет площадкой для актуальных междисциплинарых научных исследований в области биоинформатики, геномики, молекулярной биологии. Эта работа объединит профессионалов во многих сферах – генетиков, программистов, математиков разных поколений: работать будут и студенты, и аспиранты, и кандидаты наук, и доктора, ученые с мировым именем из разных стран.

Крупнейшие проекты Центра:

Открытие новых генов человека. Главная цель – обнаружить гены сопротивления или чувствительности к ВИЧ/СПИД, гепатиту и раку. Биоинформационные компьютерные алгоритмы облегчат и ускорят эту работу.

Сборка последовательностей геномов и описание геномов позвоночных. Создатели Центра рассчитывают вскоре изучить геномы всех доступных видов позвоночных для последующего применения в медицине и для сохранения видов. -

Корпорация «Биоэнергия» сообщает о сделке по передаче долей всех акционеров корпорации структурам Фонда «Синергия Инновации». Новый формат проекта предполагает участие более широкого круга инвесторов, в том числе зарубежных.

-

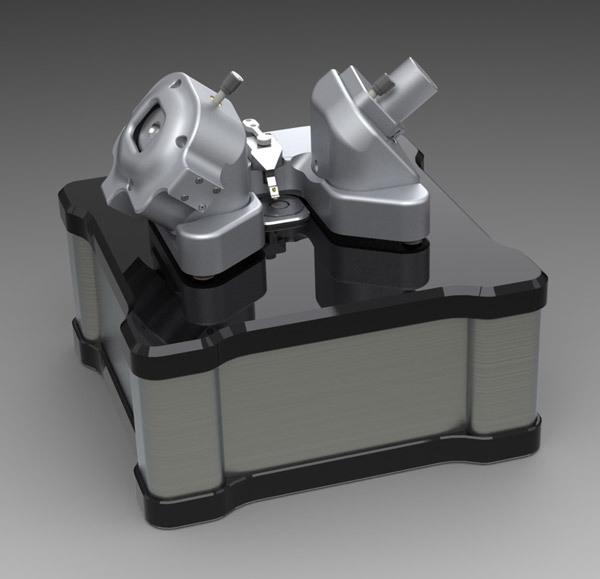

Новый микроскоп ФемтоСкан Х для исследования биологических объектов

ЗАО «Центр перспективных технологий» готовит к выпуску новую модель сканирующего зондового микроскопа, ориентированного на применение в исследованиях биологических объектов. Новый прибор обладает рядом выдающихся характеристик, которые позволят ему занять достойное место в ряду научно-исследовательских инструментов современной лаборатории.

Электронная начинка ФемтоСкан Х включает скоростные высокоточные АЦП и ЦАП. Управление осуществляется современным FPGA процессором, который позволяет аппаратно реализовывать несколько независимых каналов обратной связи на частоте 100 КГц, что обеспечивает время снятия 1 кадра 1024х1024 точек за 21 секунду. Но этим возможности электроники не ограничиваются, и максимальная скорость сканирования обеспечивает снятие 1 кадра 4096х4096 точек за 34 секунды.

Микроскоп реализует все стандартные режимы сканирования: СТМ, контактный и резонансный АСМ, режим силового картирования, литография, резистивный, электростатический, магнитный режимы. Сканирование может осуществляться как на воздухе, так и в жидкостной ячейке.

-

биофизик Екатерина Шишацкая, разработавшая технологию биоразрушаемых полимеров

Сибирский федеральный университет в конце 2012 года откроет предприятие по производству биоразрушаемых полимеров для медицинских нужд, сообщила один из авторов проекта, депутат Законодательного собрания края Екатерина Шишацкая на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» в Красноярске.

Изделия из биоразрушаемых полимерных материалов сейчас проходят клинические испытания в медицинских учреждениях Красноярского края. Это трубки для желчевыводящих протоков и покрытые полимером хирургические сетки для послеоперационного укрепления брюшной полости. Кроме того, идет подготовка к испытаниям биоразрушаемой хирургической нити, трубчатых изделий, трехмерных матрикс для моделирования костных, хрящевых, мягких тканей, кожи человека.

«Шовные нити из нашего полимера растворяются после того, как зарастает рана. Копии поврежденных костей и суставов служат до тех пор, пока кость не восстановится, затем имплантат исчезает, саморазрушается», — пояснила Е. Шишацкая.

-

В конце 2011 года проект компании «Вега», входящей в Группу компаний Алкор Био, - «Разработка диагностической формы пищевых аллергенов для проведения кожного аппликационного теста» - стал победителем конкурса на присуждение премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера. Номинация - «Лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики».

Эта разработка является уникальной для России: в нашей стране ничего подобного для диагностики аллергических заболеваний не используется. Есть немногочисленные зарубежные аналоги, но они на территории России не зарегистрированы, а следовательно, не могут применяться в медицинской практике.Данный метод диагностики направлен на выявление поздних аллергических реакций замедленного типа: аппликационный тест предназначен как раз для таких пациентов. По сути, это – пластырь с ячейками, каждая ячейка содержит определенный аллерген в готовой форме. Такой пластырь прикрепляется, как правило, на спину пациента.

А через 48 часов, когда пластырь снимают, врач по наличию кожных проявлений может судить о том, на какие именно пищевые аллергены у пациента имеется реакция. Аппликационный тест с пищевыми аллергенами – безопасный, простой в использовании и крайне необходимый метод диагностики аллергии, особенно для педиатров. Ведь уже в младенческом возрасте следует определять, на какие продукты, на какие аллергены у ребенка идет реакция. И это очень важно, поскольку пищевая аллергия, если своевременно не был поставлен точный диагноз, может привести к развитию более тяжелых форм аллергических заболеваний. -

ГК Алкор Био: Банк стволовых клеток компании «Транс-Технологии» переехал в построенный для него комплекс «чистых помещений»

В апреле в новом здании биотехнологического холдинга Алкор Био было завершено строительство комплекса «чистых помещений», предназначенного для Банка стволовых клеток компании «Транс-Технологии», после чего Банк переехал в подготовленную для него современную чистую зону.

Напомним, что ранее в собственное четырехэтажное здание общей площадью свыше 7 560 кв. м переехало производство и научно-исследовательские лаборатории Группы компаний Алкор Био. Прежде чем перевозить под общую крышу Банк стволовых клеток компании «Транс-Технологии», которая также входит в группу Алкор Био, было принято решение построить чистое помещение более высокого класса, чем то, где ранее располагался Банк. В строительство комплекса «чистых помещений» общей площадью более 150 кв. м и всех необходимых коммуникаций холдинг вложил порядка 10 млн. рублей.

Комплекс «чистых помещений» компании «Транс-Технологии» соответствует международному стандарту GMP, а так же стандарту Российской Федерации - ГОСТу Р 52249-2004. Это означает, что персональное хранение гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови человека в Банке стволовых клеток будет осуществляться согласно правилам, которые предъявляются Европейским союзом в отношении производства лекарственных средств и исследований, проводимых в области клеточных технологий. -

Парад стартапов

Конференция «Инновации в медицинских технологиях», организованная Фондом Сколково и Открытым Университетом Сколково при поддержке специализированного отдела издательства Elsevier, освещающего развитие медицинской индустрии в прессе, и нью-йоркской группы инвесторов Life Sciences Angel Network (LSAN) проходила в Москве 2–3 апреля.

На сегодняшний день в биомедицинском кластере Сколково зарегистрировано более 140 различных стартапов в области системной биологии, биоинформатики, биотехнологии и в различных областях медицины. Какие они – сколковские проекты? В рамках мероприятия был организован «Парад стартапов», для участия в котором были отобраны 10 начинаний российских ученых, обратившихся за финансовой поддержкой в Фонд Сколково. Следует сказать, что «стартап» – слово, которое становится все более привычным нашему уху и понемногу приживается в русском языке. (В английском языке «start up» имеет несколько значений – вскакивать; вздрагивать; возникать; (неожиданно) появляться; быстро расти. В данном случае под стартапом подразумевают наукоемкий проект, который можно быстро реализовать и создать предприятие, производство или конкретный продукт, что станет приносить доход и окупит инвестиции.) Продемонстрированные работы были разнородны и представляли разные стадии «вхождения» в сколковский проект. Задача организаторов, очевидно, состояла в том, чтобы показать участникам конференции стартапы биомедицинского кластера во всем их многообразии. -

В конце марта онкомаркеры «ОнкоИФА-РЭА» и «ОнкоИФА-СА 19-9» производства «Алкор Био» - разработчика и производителя реагентов для лабораторной диагностики – успешно прошли регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, говорится в сообщении компании.

В настоящее время в клинической практике используется несколько десятков различных онкомаркеров: для диагностики онкологических заболеваний (в комплексе с другими диагностическими методами); для прогноза течения онкологических заболеваний; для мониторинга эффективности проведенной терапии; с целью раннего выявления рецидивов (до клинических проявлений). Результаты лабораторных исследований на онкомаркеры врачи используют только в сочетании с иными методами диагностики онкологических заболеваний.

Набор реагентов «ОнкоИФА – РЭА» предназначен для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. РЭА–наиболее часто используемый маркер при обнаружении рака желудочно-кишечного тракта. -

Посещение "Генериума" Президентом России Д.Медведевым

Научно-производственный биотехнологический центр «Генериум» создан для обеспечения российской системы здравоохранения современными импортозамещающими генно-инженерными лекарственными препаратами для диагностики и лечения тяжёлых заболеваний. Реализация проекта начата в 2009 году.

Проект включает научно-исследовательский центр и современное биотехнологическое производство препаратов с полным циклом: от культивирования продуцентов – до готовой лекарственной формы.

На территории площадью более 70 га расположились лаборатории, производственные помещения и жилой квартал для сотрудников и их семей: инфраструктура предусматривает комфортное проживание 600 человек.

-

Россия теряет леса. Где-то они бесконтрольно вырубаются, где-то гибнут от пожаров, а где-то просто становятся жертвой местной бесхозяйственности. Восстановление лесов тоже идет, его курирует Федеральное агентство лесного хозяйства, но при хороших показателях выполнения планов реальный результат вызывает сожаление. Теперь агентство намерено контролировать качество посадочного материала, которое используется при восстановлении лесов.

В Воронеже уже сегодня могут предложить качественный посадочный материал. Здесь разработан способ его получения на базе уникальной технологии микроклонирования и биостимуляции. Сотрудникам удалось подготовить убедительный бизнес-план и при содействии Торгово-промышленной палаты России получить государственный грант.

В этом проявилось признание того факта, что положение, сложившееся в лесном хозяйстве, с годами только обостряется. В европейской части России с 1993 года площади лесов, пригодных для вырубки, сократились на 60%. Большой урон лесному хозяйству нанесли пожары, бушевавшие и в 2010, и в 2011 годах. Погибло 1,3 млн га леса.

Для восстановления лесов нужен в большом количестве качественный, быстрорастущий, селекционно улучшенный, сортовой посадочный материал ценных пород хвойных и лиственных видов. Действующие питомники с решением этой проблемы не справляются.

То, что предложили воронежские биологи, позволяет серьезно скорректировать ситуацию, в частности, на рынке тех посадочных культур, где львиную долю – 80% – занимают импортные сеянцы. На посадочный материал российского происхождения приходится примерно 10%, такую же долю рынка держат поставщики сеянцев из Белоруссии, Украины и других стран бывшего СССР.

-

- Одноразовая посуда и бытовые изделия из быстроразлагаемых естественным путём биополимеров

Масштабы выпуска и применения неразрушаемых в природной среде синтетических полимеров достигли 200 миллионов тонн в год, что стало глобальной экологической проблемой. В связи с этим всё больше внимания уделяется созданию так называемых биополимеров, которые в окружающей среде разрушаются микроорганизмами до безвредных продуктов. Это, например, полигидроксиалканоаты (ПГА) – полиэфиры гидроксиалкановых кислот, синтезируемые некоторыми микроорганизмами. Из них можно создавать быстроразлагаемую естественным путём упаковку, одноразовую посуду и бытовые изделия. В то же время очень мало известно о закономерностях и механизмах разрушения биополимеров в почвах под действием различных микроорганизмов. Учёные из нескольких российских институтов досконально изучили этот вопрос и узнали, каким образом микробы уничтожают органический полимер в естественной среде.

Большинство исследований, посвящённых разрушению биополимеров, по которым уже опубликованы научные статьи, проведено в лабораторных условиях. А вот как процессы разложения «материала будущего» протекают в естественной, природной среде, во многом оставалось загадкой.

Коллектив российских учёных из нескольких организаций – , , , – восполнил этот пробел: провёл исследования биоразрушения ПГА в почве под действием микроорганизмов.

-

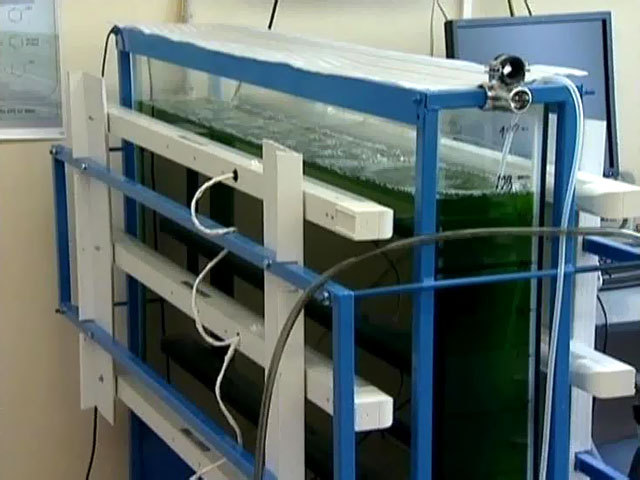

Новосибирские биологи и химики выращивают микроводоросли, которые станут сырьем для биотоплива.

По мнению ученых, микроводоросли – это самое перспективное на сегодняшний день биотопливо. Микроводоросли, наряду с растительными маслами, отходами переработки злаковых, тростником, опилками и многим другим составляют основу для производства биотоплива – альтернативного нефтяному.

-

Национальный союз по биоэнергетике, возобновляемым источникам энергии и экологии (НСБЭ) и немецкий Союз Biogasrat подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает портал i-Mash.ru.

Цель сотрудничества – создание в России биогазовой отрасли. Предполагается реализовать проекты, направленные на производство биометана (очищенного биогаза), построить биогазовые станции, использовать произведённый биогаз на электростанциях и в других агрегатах для производства электрической и тепловой энергии, а также в качестве топлива. Одно из направлений совместной деятельности – научные исследования и разработки.

-

Микроводоросль спирулина — всемирный лидер среди растений по своему составу и свойствам. По оценкам ученых в составе спирулины содержится более 2000 ферментов из 3000 известных науке. По содержанию высокоусвояемого полноценного белка спирулина платенсис в десятки и сотни раз превосходит такие продукты как творог, соевые бобы, говядина и др. Благодаря быстрому росту и высокому содержанию белка производство белка спирулины требует в 20 раз меньше земли, чем производство соевых бобов, в 40 раз меньше, чем производство кукурузы и в 200 раз меньше, чем производство говядины.

-

В Институте природных ресурсов Томского политехнического университета приступили к созданию уникального научно-образовательного центра по подготовке специалистов фармацевтической и биотехнологической отраслей. Финансировать этот проект будет крупнейшая российская фармацевтическая компания «Р-Фарм», с которой ТПУ накануне заключил ключевые договоры.

-

20-21 февраля петербургская биотехнологическая компания «Алкор Био» - разработчик и производитель тест-систем для иммуноферментного анализа – представит свои разработки для аллергодиагностики на Национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология – практическому здравоохранению». Организаторы конференции - Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства России и Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ).

«Алкор Био» представит участникам конференции свою разработку - набор реагентов «АллергоИФА-специфические IgE» для определения специфических иммуноглобулинов класса Е в сыворотке крови. Вместе с этой тест-системой «Алкор Био» предлагает более 80 жидких биотинилированных, готовых к использованию аллергенов собственного производства. Это наиболее востребованные в клинической практике аллергены: пищевые, эпидермальные, клещевые, пылевые, плесневые, пыльцевые, а также смеси аллергенов. Тест-система для диагностики аллергии и все аллергены производства «Алкор Био» имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Помимо участия в выставке, «Алкор Био» также примет участие и в научной программе Национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология – практическому здравоохранению». Руководитель лаборатории аллергологии ООО «Вега» Группы компаний Алкор Био Людмила Кочиш представит медицинскому сообществу доклад, в котором отражены результаты сравнительного исследования тест-системы «АллергоИФА – специфические IgE» производства «Алкор Био» с референтной тест-системой известного западного производителя. В докладе также содержатся данные о частоте совпадений результатов анализов обеих этих тест-систем с результатами кожных скарификационных проб.

Стоит отметить, что в ходе исследований, проведенных «Алкор Био» совместно с клиникой детских болезней Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова и ГУЗ «Детская городская больница №1» были установлены высокие показатели специфичности и чувствительности тест-системы «АллергоИФА – специфические IgE» по отношению к референтной тест-системе. Более того, исследования продемонстрировали высокую частоту совпадений в иммуноферментном анализе с результатами кожных проб. Все это еще раз подтверждает, что биотинилированные аллергены с использованием тест-системы «АллергоИФА-специфический IgE» производства «Алкор Био» могут успешно замещать на российском рынке дорогостоящие западные аналоги.

По замыслу организаторов Национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология – практическому здравоохранению», основная задача этого мероприятия - совершенствование практического опыта и улучшение качества медицинской помощи населению. В материалы конференции будут включены рекомендации для практических врачей.

Конференция состоится в здании Мэрии Москвы (ул. Новый Арбат, д.36).

Проезд: до ст. метро «Арбатская», «Смоленская», «Краснопресненская».

-

2 февраля петербургская биотехнологическая компания «Алкор Био» представила свои разработки для диагностики аллергии на конференции «40 лет аллергологической службы Ленинграда – Санкт-Петербурга».

Конференция проходила на территории Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, в числе организаторов - Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское общество терапевтов им.С.П.Боткина.

«Алкор Био» - разработчик и производитель тест-систем для лабораторной диагностики – представила участникам конференции свою разработку - набор реагентов «АллергоИФА-специфические IgE» для определения специфических иммуноглобулинов класса Е в сыворотке крови. На сегодняшний день «Алкор Био» вместе с этой тест-системой предлагает более 80 жидких биотинилированных, готовых к использованию аллергенов собственного производства. Тест-система для диагностики аллергии и все аллергены производства «Алкор Био» имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора. -

- Обеспечить тепло- и электроснабжение сельских населенных пунктов за счет применения новых технологий – вот задача, которую нужно решать, - подчеркнул губернатор области Юрий Берг. На минувшей неделе он побывал в пос. Самородово, где запущена первая в области биогазовая установка ОГБ-25 с газопоршневой электростанцией мощностью 17 кВт.

-

Пеллеты

ПеллетыВ Ставропольском крае запущено производство котлов, работающих на альтернативном биотопливе – пеллетах, пишет РИА Новости.

Как рассказал замминистра промышленности, энергетики и транспорта Ставрополья Игорь Демчак, в крае появился новый вид приборов для отопления помещений – пеллетные котлы, которые работают на альтернативном биотопливе – пеллетах. Это древесные топливные гранулы, спрессованные под давлением, опилки и прочие остатки от деревообрабатывающей промышленности. Пока пеллеты закупаются из другой территории, в настоящее время ведутся переговоры о реализации инвестиционного проекта по строительству двух заводов, производящих пеллеты. Это сравнительно новый вид отопительных систем, который экономичен по сравнению с углем.

-

Уникальных результатов добились биотехнологи. В лабораториях Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ДВО РАН) не только освоили «зелёные технологии» в получении наночастиц серебра, но и научились управлять размерами мельчайших частиц, передает ДВ-РОСС.

Сотни метров солёной воды отделяли биотехнологов от уникального открытия. Нанотехнологии пришли со дна океана. Обитательницы глубин – морские губки – попали в пробирки исследователей. Сначала из клеток выделяют рибонуклеиновую кислоту. Затем кормят этими молекулами специально выращенные бактерии. И скальпелем врезают их в листья табака. После растения содержат в темнице – без света в них погибает хлорофилл. И добавляют раствор нитрата серебра. Ценный серебряный осадок готов.