-

Специалисты АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени Бочвара» (входит в топливную компанию госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ) изготовили экспериментальные рентгенооптические устройства, которые помогают повысить точность «рассматривания» разных материалов на наномасштабах с помощью синхротронного излучения. Эти устройства успешно испытаны на синхротроне «Курчатовского института», сообщает пресс-служба ТВЭЛ.

-

На территории НПП «Гиком» (Нижний Новгород) в присутствии представителей Международной организации ИТЭР прошли заводские испытания прототипа гиротронного комплекса — уникального оборудования для генерации тока и нагрева плазмы. Комплекс разработан ИПФ РАН, НПП «ГИКОМ», НИЦ «Курчатовский институт» и АО «РТСофт».

-

Ускоритель ESRF. Фото с сайта проекта

РФ ратифицировала соглашение о своем членстве в крупной международной научной организации — Европейском центре синхротронного излучения (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF), где изучается структура вещества на атомном уровне, сообщает пресс-служба Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", который будет представлять Россию в ESRF.

Этот синхротронный центр, созданный в 1988 году во французском Гренобле, объединяет 18 европейских стран. Ученые центра имеют возможность вести исследования на источнике синхротронного излучения третьего поколения, который незаменим, в частности, для нанотехнологических разработок.

Российские ученые получат прямой доступ ко всему комплексу экспериментального оборудования и интеллектуальной собственности ESRF. На синхротронном источнике центра планируется создать две принципиально новые российские экспериментальные станции мирового уровня, отмечается в сообщении.

-

На территории Курчатовского института при участии специалистов ОАО "СНИИП" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш), были проведены испытания оборудования комплекса плазмотронов, являющегося составной частью технологического оборудования комплекса плазменной переработки низко- и среднерадиоактивных отходов (КПП РАО).

Испытания были совмещены с процессом обучения персонала "Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации" ("ОДИЦ"), что позволило не только убедиться в высокой надежности оборудования, но и закрепить практические навыки персонала в части управления сложной технологической системой.

ОАО "СНИИП" изготовил и поставил большую часть оборудования и программных продуктов для комплекса плазмотронов КПП РАО, начиная от собственно плазмотронов, и заканчивая автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Основная функция поставленного оборудования – обеспечение надежной работы плазмотронов, которые являются главным инструментом основного технологического процесса – газификации и плавления отходов. Пуск комплекса в промышленную эксплуатацию запланирован на октябрь-ноябрь 2014 г.

-

На Х Петербургской технической ярмарке институт получил две серебреные медали в за разработку двух приборов: 3D-микроскопа и голографического радиусомера.

Первое изобретение лаборатории голографических и измерительных систем института полностью называется «3D НАНО универсальный измерительный микроскоп (3D НАНО УИМ) с разрешением 1 нанометр». Принцип его работы основан на использовании линейных голографических датчиков. Устройство может измерять предметы по трем координатам. Как утверждают разработчики, уникальность их прибора в том, что он в 25 раз точнее, чем знаменитый микроскоп УИМ, который придумали в фирме «Карл Цейс».

Второе изобретение Курчатовского института — радиусометр, который может измерять любые круглые или овальные предметы. Причем, обмеряемый предмет может иметь радиус от метра до десятков метров. И прибор измерит его с точностью до микрона.

Автор этих разработок – Борис Турухано, завлабораторией голографических информационных и измерительных систем, доктор физико-математических наук, профессор.

3D-микроскоп и радиусометр планируется использовать в работе высокотехнологичных производств. Это могут быть предприятия, занимающиеся машиностроением, ракето-, самолетостроением и многие другие.

-

Директор ПИЯФ НИЦ (г. Гатчина Ленинградской области) Виктор Аксенов объявил что решением Главгосэкспертизы России корректировки проекта приняты, и процесс приемки строительства 2-го и 3-го пусковых комплексов РК ПИК завершен. В целом реакторный комплекс ПИК содержит 38 зданий площадью 66 000 кв. м.

-

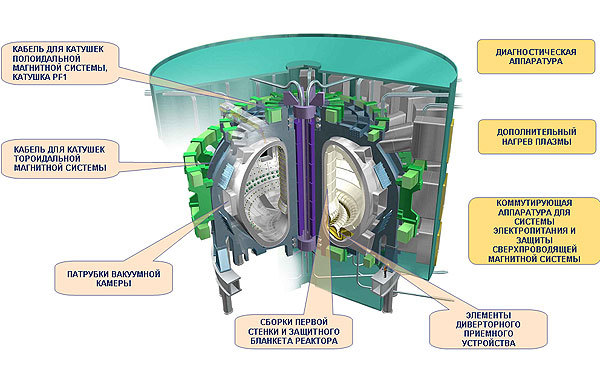

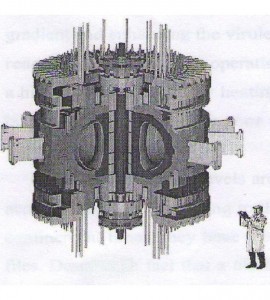

Россия отправила в Италию три сверхпроводящих элемента (кабели полоидального поля) для их подготовки по проекту возведения во Франции международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, об этом 6 декабря сообщил "Проектный центр ИТЭР" Росатома.

- Строительная площадка международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)

-

Проводники производятся на нескольких российских предприятиях, последняя стадия их подготовки проходит в НИЦ "Курчатовский институт", в данном случае речь идет о проводниках тороидального магнитного поля.

- Схема международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Очередная поставка российских сверхпроводящих элементов для строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР состоялась в понедельник, сообщает проектный центр ИТЭР.

-

Автор репортажа - Анна Куманцова (ЖЖ kumantsova)

-

На строящемся энергоблоке № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС начался важный этап, знаменующий приближение пускового периода – постановка под напряжение подстанции «Курчатовская».

Так называется открытое распределительное устройство (ОРУ), через которое будет происходить выдача электрической мощности нового энергоблока в энергосистему. Кроме того, подстанция «Курчатовская» будет обеспечивать транзитные перетоки мощности в энергосистеме.

Подстанция «Курчатовская» – мощный энергетический узел напряжениями 220 и 500 киловольт (кВ). Эти уровни напряжений относятся к основным сетям, формирующим «костяк» всей энергосистемы региона. На подстанцию заведены семь линий электропередачи: три из них напряжением 500 кВ, ещё четыре – 220 кВ. Такая схема, кроме выдачи мощности энергоблока № 4 с реактором БН-800, позволит повысить надёжность и устойчивость Свердловской энергосистемы. А сейчас, пока энергоблок ещё достраивается, новая подстанция обеспечит надёжное электроснабжение его собственных нужд (в том числе комплекса приёмки натрия).

-

Курчатовскому институту — 70 лет со дня основания.

Каково прошлое и настоящее легендарного ядерного центра?

Всемирно известный Институт Курчатова создавался как суперсекретная лаборатория. Место для ее размещения ученому-ядерщику доверили выбрать лично. Ему приглянулось огромное пустующее поле между подмосковными селами Хорошово и Щукино. Теперь это 102 гектара самых современных мировых технологий с двумя ядерными реакторами практически в центре Москвы.

Нынешняя "фабрика науки", которую не объехать на машине и за полчаса, начиналась с нескольких палаток. В одной из них жил сам Игорь Курчатов, в других — призванные им ученые, среди которых — Флеров, Зельдович, Харитон. Кодовое название проекта — "Лаборатория №2". В первой — разрабатывали средства локации.

По заданию Госкомитета обороны, физики исследовали уран. Было понятно: он скрывает колоссальную энергию, которой надо было научиться управлять. Данные разведки говорили, что Британия и США далеко ушли в этом направлении.

"Тогда никто ни о чем не думал — ни о коммерциализации, ни о социальной значимости. Надо было взорвать бомбу — и все. Представьте себе, в 1943 году! Война. Голод. Ничего нет. Поле на окраине Москвы, палатки. И началось. Через три года — 26 декабря 1946 года — Курчатов в построенном реакторе Ф-1 реализовал первую на Евразийском континенте и вторую в мире цепную реакцию деления урана", — рассказал член-корреспондент РАН, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

-

В ХХ веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. Также был дан старт развитию целого ряда новых научных направлений: термоядерной энергетике, ядерной медицине, информационным технологиям, использованию синхротронного и нейтронного излучений и других. Со дня основания в Курчатовском институте применяется междисциплинарный подход, нацеленный на полный цикл от фундаментальных исследований до конечных технологий.

Сегодня НИЦ "Курчатовский институт" обладает уникальной , осуществляет : от энергетики, конвергентных технологий и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных технологий.

-

Российская сторона успешно выполнила свои обязательства на 2012 год по проекту международного экспериментального термоядерного проекта ИТЭР, сообщил заместитель гендиректора Росатома Вячеслав Першуков.

- Российское оборудование в ИТЭР

"Общий итог года: хорошо выполнили всю программу — 5,5 миллиарда рублей, около 185 НИОКР, остальное — реальный промышленный продукт. Мы завоевали дополнительные позиции в руководстве ИТЭР-центра, обозначили процедуру выполнения сложных контрактов. Не было ни одного нарекания в части нарушения процедур или каких-то практик, связанных с финансовой деятельностью. Система управления работает, люди ответственно относятся к работе", — сказал Першуков, выступая на пресс-конференции в РИА Новости.

Он напомнил, что благодаря программе ИТЭР в России создано несколько уникальных производств, в числе которых — производство низкотемпературных сверхпроводящих систем на Чепецком механическом заводе, уникальных магнитных систем в НИЭФА имени Ефремова в Петербурге.

-

Первая поставка российских сверхпроводящих элементов для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР состоялась во вторник, 10 октября, сообщает проектный центр ИТЭР.

«Это первая российская поставка проводника для катушек тороидального поля. Следующая оправка проводников тороидального поля будет выполнена в соответствии с графиком», – отмечается в пресс-релизе.

Сверхпроводники были изготовлены в .

Медный макет проводника тороидального поля в защитной оболочкеПервый в мире международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР) строится совместно Евросоюзом, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Россией и США. Это будет первая крупномасштабная попытка использовать для получения электроэнергии термоядерную реакцию, которая происходит на Солнце – реакцию слияния ядер водорода, что, в случае успеха, даст человечеству действительно неисчерпаемый источник энергии.

-

Группа учёных из МГУ им. М. В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» разработала газовый сенсор на основе нанокристаллического оксида индия – материала, который давно используется как чувствительный элемент, способный определить наличие диоксида азота в воздухе. Электрические свойства подобных материалов напрямую зависят от структуры их поверхности. Если к поверхности оксида индия присоединяются молекулы, отличные от молекул кислорода, то его проводимость сразу же меняется. В данном исследовании учёные изучили, как влияет размер нанокристаллов оксида индия на его чувствительность к диоксиду азота, и определили оптимальный размер частиц оксида индия для создания сенсора с наибольшей чувствительностью.

Диоксид азота (NO2) – один из наиболее токсичных газов, содержащихся в атмосфере, поэтому необходимо контролировать его концентрацию в воздухе. Это можно делать при помощи полупроводниковых сенсоров, чувствительных к повышенному содержанию различных газов в окружающей среде. Принцип действия таких устройств заключается в том, что они способны изменять свою электрическую проводимость в зависимости от количества адсорбированных на поверхности молекул газа. -

Комплекс зданий Высокопоточного исследовательского реактора ПИК

О российской науке и её мировой роли 17 апреля дискутировали учёные умы в Москве. Сегодня её вклад вполне ощутим – взять хотя бы адронный коллайдер в Швейцарии, прорывные лазерные исследования в Германии. Но предложений к сотрудничеству, уверяют российские учёные, у них куда больше. И не только к зарубежным инвесторам.

Не верьте, когда говорят, что в науке Россия отстала от остального мира, говорит директор Курчатовского института. И то, что в этот момент Михаила Ковальчука окружают международные коллеги – лучшее тому доказательство.

-

ОАО "Атомэнергоремонт" представило на конференции в Нововоронеже сделанный в одном из своих филиалов новейший станок по ремонту проточный части турбины, который не имеет аналогов в России.

Темы новейших технологий и способов ремонта атомных станций обсуждались во вторник и среду в Нововоронеже на научно-технической конференции, организованной ОАО "Атомэнергоремонт" - генеральным подрядчиком по ремонту всех российских атомных станций ОАО "Концерн Росэнергоатом". Участникам конференции был представлен уникальный станок по ремонту проточной части турбины.

"Этот станок был создан в ноябре 2011 года в городе Курчатов Курской области в иженерно-техническом центре ОАО "Атомэнергоремонт"", - сообщил РИА Новости технолог ОАО "Атомэнергопроект" Сергей Конкин.

По его словам, новое оборудование, аналогов которому в России нет, создано для обработки упорного гребня диафрагмы проточной части цилиндра низкого давления (ЦНД) турбин К-1000, установленных на отечественных АЭС. Станок с автоматической радиоуправляемой подачей, который делался специально под турбины атомной промышленности, заменит ручной труд. -

Итальянцы настолько заинтересованы в создании новейшего термоядерного реактора "Игнитор" от "Росатома", что уже начали финансирование этого проекта, не дожидаясь подписания межправительственного соглашения. Об этом 31 января заявил ИТАР-ТАСС заместитель директора Института физики токамаков Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Субботин. -

МОСКВА, 23 января. /ИТАР-ТАСС/. К концу 2012 года в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» планируется ввести в строй оборудование, позволяющее создавать электронные микрочипы размером в десять нанометров. Об этом сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС директор отделения наномикросистемных и гибридных технологий Курчатовского института Алексей Марченков.

«С помощью новой техники для электронно-лучевой литографии к концу года появится возможность создать прототипы устройств размером в десять нанометров /нм/, — сказал он. — У нас всё готово, зона готова, вибрация измерена».

Речь идёт о прототипе потому, что «серийное производство – просто не наше дело», подчеркнул учёный. Курчатовский институт будет готов передать эти технологии в промышленность после отработки технологического процесса изготовления уникальных наночипов.

-

Физический пуск высокопоточного пучкового реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова произведут сразу после того, как ПИЯФ официально войдет в НИЦ «Курчатовский институт». В состав центра войдут два института из структуры Росатома — Институт физики высоких энергий и Институт теоретической и экспериментальной физики, а также один из институтов РАН — Петербургский институт ядерной физики.

По словам директора НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, после перехода ПИЯФ в юрисдикцию центра (согласно документу – в двухмесячный срок в соответствии с законодательством РФ), будет решен вопрос о физическом пуске реактора ПИК.

Строительство реактора ПИК в Гатчине началось в 1976 году, но этот проект, как и многие другие ядерные проекты во всем мире, был заморожен из-за Чернобыльской катастрофы. К 1986 году были построены здания, закончена значительная часть монтажных работ, началась наладка отдельных систем. Однако после Чернобыля в СССР были пересмотрены требования безопасности, предъявляемые к ядерным реакторам, и проект ПИКа пришлось переделывать. Стоимость реактора оценивается в 30 млрд рублей, в 2011 году на эти цели направлено 2 млрд руб.

Нейтронное излучение — это универсальный инструмент для научных исследований в физике, химии, биологии, геологии, материаловедении, медицине, технологии производства полупроводниковых материалов, промышленности. С его помощью можно изучать фундаментальные свойства самого нейтрона и его взаимодействие с ядрами атомов и веществом, и, кроме того, использовать для нейтронной терапии или как метод технологического контроля.