-

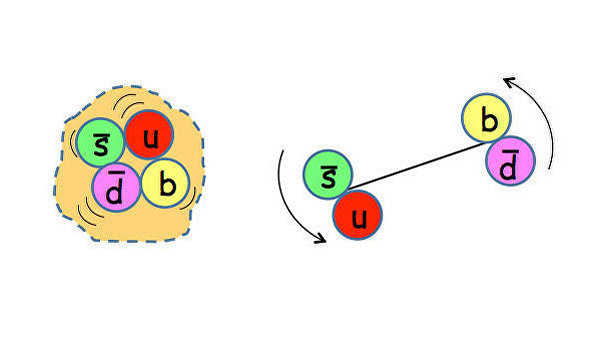

Российские и американские физики-ядерщики из коллаборации DZero, работающей с американским детектором Тэватрон, объявили об открытии экзотической «радужной» частицы, состоящей из четырех кварков всех четырех их «цветов».

Коллектив физиков, в том числе и ряд российских ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова и институтов Академии наук, представил результаты анализа данных, собранных детектором D0 за все время работы Теватрона при наблюдениях за распадами редчайших частиц — так называемых «странных» B-мезонов.

-

По словам разработчиков, приборы выдерживают радиационное воздействие в 100 раз больше аналогов и могут работать до 10 лет

© Павел Комаров/ТАССТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) изготовили детекторы для измерения уровня радиации в каналах Большого адронного коллайдера (БАК) Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), сообщил ТАСС профессор ТГУ Олег Толбанов.

«Предварительные испытания (на БАК — прим. ТАСС) должны завершиться до середины декабря, основные испытания — в январе. Мы надеемся, что разработанные в Сибирском физико-техническом институте ТГУ детекторы будут использовать (в CERN — прим. ТАСС). То, что они радиационно-стойкие, было показано еще на испытаниях в 1997 году», — сказал он.

Профессор отметил, что томские датчики выдерживают радиационное воздействие в 100 раз больше аналогов и могут работать до 10 лет. В случае успеха испытаний ТГУ поставит CERN около 8 тысяч детекторов для эксперимента ATLAS по поиску сверхтяжелых элементарных частиц, в частности, бозона Хиггса.

-

Первая операция по брахитерапии злокачественной опухоли предстательной железы с использованием российских микроисточников изотопа йод-125 состоялась 9 октября в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск Калужская обл.) — филиале ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.

Изотоп йод-125 нарабатывается в АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград) в необходимых количествах, микроисточники с изотопом изготавливаются в АО «ГНЦ РФ — «Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск).

Основы проекта были заложены около 10 лет назад, и в результате его реализации получен полностью отечественный высокотехнологичный продукт на уровне мировых аналогов, к тому же обладающий существенным экспортным потенциалом.

Микроисточник представляет собой миниатюрную капсулу 4 мм длиной и 0,8 мм в диаметре, внутри которой находится серебряная вставка с йодом-125. Изготовить ее — трудоемкая работа, состоящая из множества высокотехнологичных операций.

-

В Кинешемском районе Ивановской области Росатомом завершены работы по реабилитации объекта ядерного взрыва «Глобус-1», совершенного в мирных целях в 1971 году. Работы проводились в течение последних двух лет и завершены досрочно. Стоимость госконтракта на выполнение работ составила 270 млн рублей.

На территории объекта ликвидированы зарядные, исследовательские и наблюдательные скважины, а также проведена выемка и сортировка загрязненного грунта. Проведены мелиорационные работы по уплотнению грунта промышленной площадки, проведено заключительное радиационное обследование, подтверждающее качество выполнения реабилитационных работ и соответствие реабилитированной территории проведения мирного ядерного взрыва «Глобус-1» требованиям санитарно-гигиенических нормативов. На длительное хранение в специализированную организацию за пределами региона вывезено 400 кубометров загрязненного радионуклидами грунта, но на глубине 600 метров отходы остались. Ранее они влияли на поверхность из-за того, что по стволам скважин поднималась жидкость с повышенным содержанием радионуклидов. После того, как провели работы по топонажу скважин, эта гидродинамическая связь отсечена, поэтому данные отходы теперь абсолютно безопасны для тех, кто на поверхности. На объекте каждый год будет проводиться мониторинг с целью выяснения стабильности достигнутого результата. В настоящий момент объект соответствует санитарным нормам.

-

14 июля коллаборация LHCb1 Большого адронного коллайдера заявила об открытии пентакварка — частицы, состоящей из пяти кварков. Это новый класс частиц.

В эксперименте участвовало множество ученых из разных стран. Была проделана гигантская работа, чтобы «придумать», «запустить» и поддерживать коллайдер в рабочем состоянии. Список участников коллаборации LHCb — авторов статьи о пентакварка, которую планируют опубликовать в журнале Physical Review Letters, насчитывает около двухсот человек. Все они в той или иной мере принимали участие в проделанной работе. Россия представлена восемью институтами и двумя университетами (в том числе ИЯФ СО РАН и НГУ).

Открытие пентакварка изменит лицо физики экспериментальных частиц: теоретикам придется искать модели, объясняющие существование двух пентакварков, а экспериментаторам — менять программы набора данных, чтобы найти подобные ему частицы. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС один из авторов открытия, физик коллаборации LHCb БАК, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Иван Беляев.

-

В феврале 2015 года ОАО «В/О «Изотоп» заключило контракт с Национальной комиссией по ядерной энергии Бразилии (CNEN) на поставки Мо-99 российского производства.

Подписанию документа предшествовали тестовые поставки Мо-99 производства АО «ГНЦ НИИАР» и АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», а также официальный визит представителей Госкорпорации «Росатом» в Бразилию. По итогам поставок бразильская сторона осталась довольна качеством российской продукции.

-

Заработал на полную мощность второй корпус центра ядерной медицины СКЦ ФМБА России. Теперь у пациентов Красноярского края и регионов Сибирского федерального округа есть возможность пройти высокотехнологичную диагностику онкологических, сердечных и неврологических заболеваний.

В центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) пациенты могут пройти позитронно-эмиссионную томографию. Этот метод ядерной медицины позволяет диагностировать функциональное состояние органов и тканей. С его помощью можно достоверно установить наличие онкологического процесса и его распространение, определить нарушения в работе сердца

и т. д. -

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) и нидерландская Nuclear Research and consultancy Group Petten (NRG Petten) подписали контракт на поставку в ближайшие годы низкообогащённого ядерного топлива российского производства для исследовательского реактора HFR (Петтен).

«Подписание данного контракта знаменует выход госкорпорации „Росатом“ на ранее закрытый для России зарубежный рынок топлива и позволяет ТК „ТВЭЛ“ участвовать в международных тендерах на поставки низкообогащённого пластинчатого топлива для исследовательских реакторов западного дизайна», —

-

Ученые лаборатории № 33 Томского политехнического университета (ТПУ) с помощью единственного за Уралом ядерного исследовательского реактора облучают 2% от мирового объема нейтронного легированного кремния, без которого невозможно сделать ни один электроприбор. Кроме того, ученые разрабатывают технологию окраски в небесно-голубые цвета топазов, которые так популярны у женщин.

Всему голова

«Полупроводниковый кремний — это основа всех приборов, существующих в мире. Фотоаппараты, компьютеры — все делается на основе этого материала. Без него невозможно современное развитие техники», - рассказывает заведующий лабораторией № 33 Физико-технического института ТПУ, кандидат технических наук Валерий Варлачев.

-

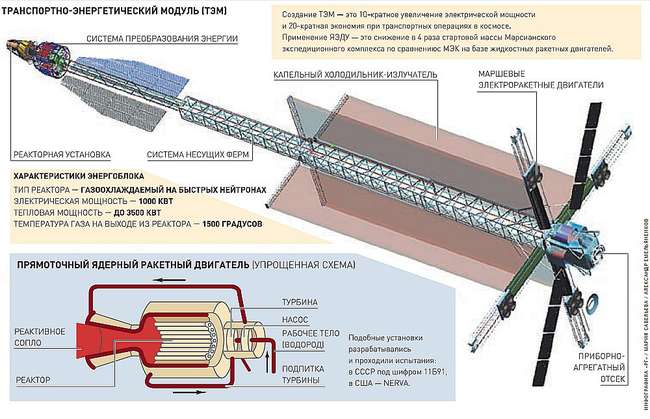

Произведена сборка первого твэла штатной конструкции для разрабатываемой предприятиями Госкорпорации «Росатом» реакторной установки в рамках реализации проекта «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса».

Главный конструктор реакторной установки – ОАО «НИКИЭТ», главный конструктор-технолог твэла – ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»), завод-изготовитель – ОАО «МСЗ».

Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса реализуется совместно предприятиями Росатома и Роскосмоса в соответствии с решением, принятым в 2009 г. Комиссией по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. Это поистине инновационный проект, не имеющий мировых аналогов, ориентированный на осуществление масштабных программ по изучению космического пространства, на создание качественно новых средств высокой энерговооруженности.

-

28 июня в 0000 была достигнута мощность (по данным АКНП) 0,1% от номинала. После чего на этой мощности реактор удерживался длительное время.

График мощности На графике отложено местное время (плюс два часа к московскому).

-

НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля завершил испытания системы управления реактором ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для космического использования, сообщил Nuclear.Ru директор – генеральный конструктор НИКИЭТ Юрий Драгунов 26 июня в ходе конференции, посвященной 60-летию со дня пуска Обнинской АЭС.

Все работы идут по плану, в соответствии с дорожной картой. Техническая документация проекта разработана и «сейчас идет очень большой объем испытаний».

-

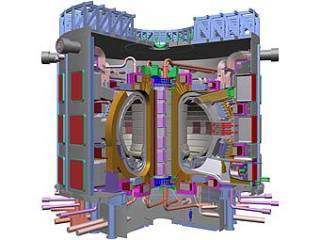

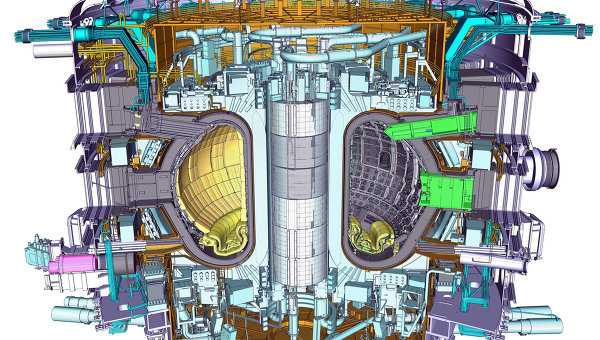

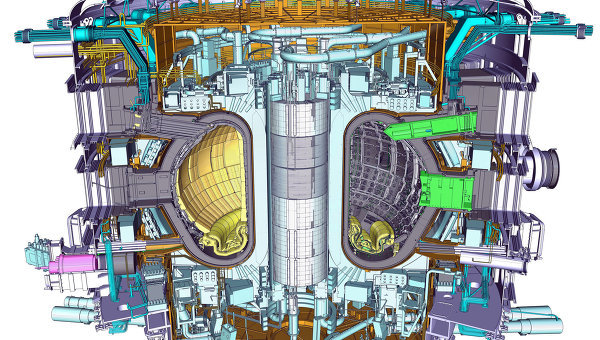

- ИТЭР

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук изготовит оборудование для диагностических систем Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Соответствующее соглашение подписали 26 августа в Новосибирске Частное учреждение «ИТЭР-Центр» (российское Агентство ИТЭР) и Международная организация ИТЭР, сообщили в «ИТЭР-Центре». Срок изготовления оборудования составит 5-7 лет.

Как пояснил директор «ИТЭР-Центра» Анатолий Красильников, процесс разработки и изготовления оборудования будет проходить «в постоянном взаимодействии с партнерами из других стран». Планируется, что в текущем году на финансирование этих работ Институту ядерной физики будет выделено 50 млн. руб. из федерального бюджета. Затем, по словам А. Красильникова, «сумма может вырасти в несколько раз».

Российская Федерация в рамках своих обязательств должна поставить в общей сложности девять диагностических систем для ИТЭР. Говоря о реализации проекта ИТЭР в целом, А. Красильников отметил, что сроки завершения строительства реактора точно назвать нельзя, так как «темпы изготовления деталей у каждой страны-участницы разные». «На сегодняшний день принято, что пуск ИТЭР будет в 2020 году», - сказал он, добавив, что сроки проекта «видимо, будут корректироваться».

-

Каковы перспективы термоядерной энергетики и насколько нуждается в ней человечество? Когда будет построен термоядерный реактор и появится ли наконец у человечества неиссякаемый источник энергии? Об этом и многом другом рассказывает доктор физико- математических наук Виктор Игоревич Ильгисонис, начальник лаборатории физики неравновесной плазмы Института физики токамаков НИЦ «Курчатовский институт»

-

Интересное видео о том, почему гордость Российской промышленности, имеющий пакет заказов на 70 миллиардов долларов, а именно Росатом, является мировым лидером по строительству самых безопасных атомных станций в мире.

-

Как известно, одной из отличительных особенностей Проекта ИТЭР является его многонациональность и, как следствие, широкое распределение обязанностей среди всех его участников. В начале февраля 2013 года итальянская компания CRYOTEC завершила изготовление первого медного макета проводника для катушки полоидального поля PF1 на основе изготовленного ранее в России кабеля. Эти работы выполняются фирмой из Чивассо в рамках двустороннего соглашения между Агентствами ИТЭР Европейского Союза и России.

Изготовленный из сверхпроводящих ниобий-титановых стрендов (стренды производятся на в г. Глазов, Удмуртия) кабель прошел в Италии стадии джекетирования, то есть затягивания в стальную оболочку, и компактирования – механического обжатия для лучшего прилегания кабеля к оболочке. После этого макет был намотан в виде однослойного соленоида. Изготовленный макет пройдет всесторонние испытания, а затем будет поставлен в санкт-петербургский Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова») для производства макета галеты катушки PF1.

-

Безопасный способ использования ядерной энергии в космосе изобретен в России. Ведутся работы по созданию на его основе ядерной установки, сообщил генеральный директор Государственного научного центра РФ «Исследовательский центр имени Келдыша» академик Анатолий Коротеев.

-

В конце октября 2012 г. с санкт-петербургском Научно-исследовательском институте электрoфизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова») начаты первые испытания уникального оборудования для международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР).

Проверяются обращенные к плазме компоненты полномасштабного прототипа наружной диверторной мишени установки ИТЭР. Эти компоненты являются важнейшими теплосъемными элементами токамака, непосредственно граничащими с плазмой в ИТЭР. Это своего рода первый барьер, принимающий на себя основной тепловой поток из плазмы в процессе эксплуатации установки. Поскольку температура плазмы будет достигать 100-150 млн градусов, а ожидаемые тепловые нагрузки на поверхность дивертора до 20 МВт/м2, к испытуемым компонентам предъявляются соответствующие строжайшие требования. -

-

ЗАО создает с немецкой "Интер Медикал Медицинтехник" (Inter Medical Medizintechnik GmbH) партнерство полного цикла по производству оборудования для ядерной медицины. Соглашение между компаниями подписано сегодня в Санкт-Петербурге. Объём инвестиций на первом этапе составит 3 млн евро.

Основная цель совместного проекта – производство диагностического оборудования: комплекса изотопной диагностики (КИД). "Мы намерены объединить компетенции "Интер Медикал" в области ядерной медицины и НИПК "Электрон" в сфере разработки и производства цифровых детекторов и систем визуализации", - сообщил после подписания соглашения генеральный директор НИПК "Электрон" Александр Элинсон.