-

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ разработали инновационные лакокрасочные покрытия для авиации. В ответ на растущий спрос со стороны российских авиастроительных предприятий специалисты создали новую систему для внешних поверхностей воздушных судов, включающую фторполиуретановую эмаль в широкой цветовой гамме и атмосферостойкий лак. Покрытие подходит как для металлических, так и для композитных материалов.

По сравнению с зарубежными аналогами новая разработка позволяет снизить частоту ремонта на 40%, ускорить процесс окраски более чем на 50% и уменьшить массу покрытия на 35%, что особенно важно для авиационной техники. Материал полностью готов к промышленному внедрению и может применяться для защиты различных элементов летательных аппаратов, сообщает пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт».

-

Россия создаст исследовательский жидкосолевой ядерный реактор. Ускорение развития технологии вошло в перечень поручений Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля в середине апреля. Разработкой исследовательской установки занимается Росатом и НИЦ «Курчатовский институт». ЖСР должен решить проблему переработки отработавшего ядерного топлива. Почему идея создания жидкосолевых реакторов, зародившаяся еще в середине XX века, получила «путевку в жизнь» только сегодня — в сюжете Машньюс.

-

Физики из Курчатовского института создали новый материал для компьютерной памяти на основе графена. Эта разработка может существенно улучшить технологию сразу в нескольких аспектах и дать предприятиям из сферы возможность удешевить и повысить энергоэффективность производства.

Компьютерная память — это физический носитель, записывающий информацию. Сейчас в качестве основного материала для таких носителей используется кремний. Но с ним есть проблемы — во-первых, в период пандемии цена на него выросла в несколько раз — поскольку предприятия по производству кварцевого песка затормозили свою работу. Сейчас ситуация выравнивается, но кремний все равно остается достаточно дорогим. К тому же, это природный ресурс, который не может быть неиссякаемым.

-

На универсальном атомном ледоколе «Якутия», строящемся по проекту ЦКБ «Айсберг» на Балтийском заводе (входит в ОСК), завершается монтаж валопроводов. Эксперты рассказали Sudostroenie.info об особенностях валопроводов, с помощью которых приводятся в движение гребные винты самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220.Валопровод — один из ключевых судовых комплексов, он передает крутящий момент от двигателя на гребной винт и упор от винта на корпус, обеспечивая движение судна. При разработке проектной документации валопроводов для проекта 22220 перед конструкторами «Айсберга» и его контрагентами стояла задача уделить особое внимание их надежности и долговечности с учетом условий будущей эксплуатации. Над этой задачей совместно работали ЦКБ «Айсберг», НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», АО «Балтийский завод» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр».Новые валопроводы превосходят валопроводы на ледоколах предыдущих проектов своими габаритами и массой, поскольку должны приводить в движение очень большие суда. С помощью специалистов Крыловского центра удалось рассчитать оптимальный диаметр вала, что позволило почти вдвое снизить массу изделий. Например, при длине гребных валов 16 метров их диаметр не превышает 0,85 метра, а вес — 55 тонн. При изготовлении это почти предельные значения для предприятий машиностроительной отрасли, так как необходимость в ковке таких крупногабаритных и тяжёлых изделий возникает достаточно редко.Материалы, из которых изготовлены валопроводы для «Якутии» и трех предыдущих ледоколов проекта 22220 — «Арктики», «Сибири» и «Урала», разрабатывались специально под тяжелые условия эксплуатации на Крайнем Севере и проходили многолетние испытания в лабораториях научно-исследовательских институтов. За счет введения в состав металла различных химических элементов, применения сложных режимов термической обработки материалы валов могут выдерживать большие нагрузки в течение значительного времени без потери прочности и без деформаций.Как рассказал инженер-конструктор ЦКБ «Айсберг» Алексей Кривощапов, на Балтийском заводе наработан большой опыт обработки поковки для валов."На этапе механической обработки заготовок валов наиболее сложной операцией считается проточка осевого отверстия по всей длине вала. Отклонение рабочего инструмента от центральной оси вала может загубить дорогостоящую заготовку. Не менее сложной является механическая обработка лопастей гребных винтов, она производится на специальных станках, с последующей ручной доводкой и проверкой шаблонами и балансировкой лопастей", — пояснил конструктор.Одна из самых сложных механообрабатывающих операций, выполняющаяся до начала монтажа валопроводов - это расточка дейдвудов с последующей установкой подшипников. Главный конструктор проекта 22220 ЦКБ «Айсберг» Евгений Бабич отметил, что от качества выполнения этих операций во многом зависит наличие или отсутствие вибрации в корме ледокола.В среднем монтаж валопроводов занимает несколько месяцев.

-

В токамаке Т-15МД получен разряд с током плазмы 260 кА, длительностью более 2 секунд. Эти показатели — рекорд для российских токамаков по длительности импульса.

Физический пуск термоядерной установки токамак Т-15МД был осуществлен в НИЦ «Курчатовский институт» 18 мая 2021 года. Это начальный этап ввода установки в строй, демонстрация работоспособности всех ее систем.

-

Коллектив ученых химического, геологического факультетов МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» расшифровал структуры и описал свойства карбонатов пятивалентного нептуния.

Исследование, выполненное в рамках проекта РНФ № 22-73-10056, затрагивает обширную проблему создания безопасных и надежных хранилищ для высокорадиоактивных отходов ядерной энергетики.

-

Ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий разработали алгоритм обучения спайковых нейронных сетей в динамической среде.

Исследования помогут в создании биоподобных устройств, способных к самообучению в режиме реального времени при взаимодействии с окружающим миром.

-

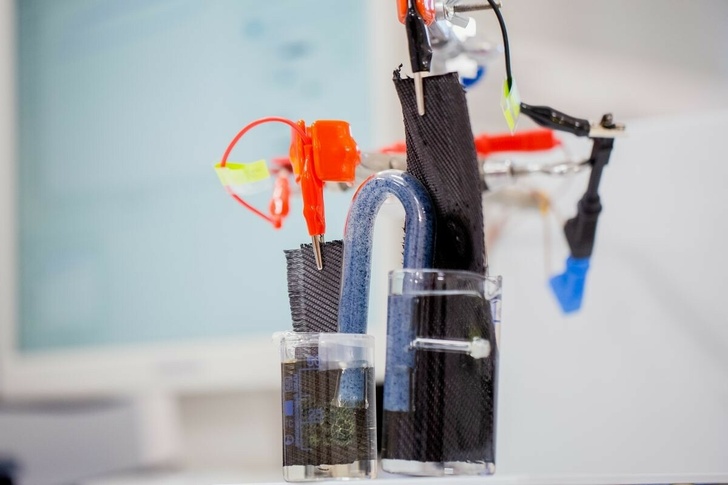

Ученые Курчатовского института создали микробный топливный элемент, в котором вместо дорогостоящей мембраны, разделяющей анодную и катодную камеры, использовали солевой мостик — трубку, заполненную смесью раствора калийной соли и агар-агара и предназначенную для переноса положительно заряженных частиц (протонов) от анода к катоду.

Эффективность транспорта протонов понизилась, но стоимость электроэнергии, генерируемой таким МТЭ, оказалась на порядок ниже.

-

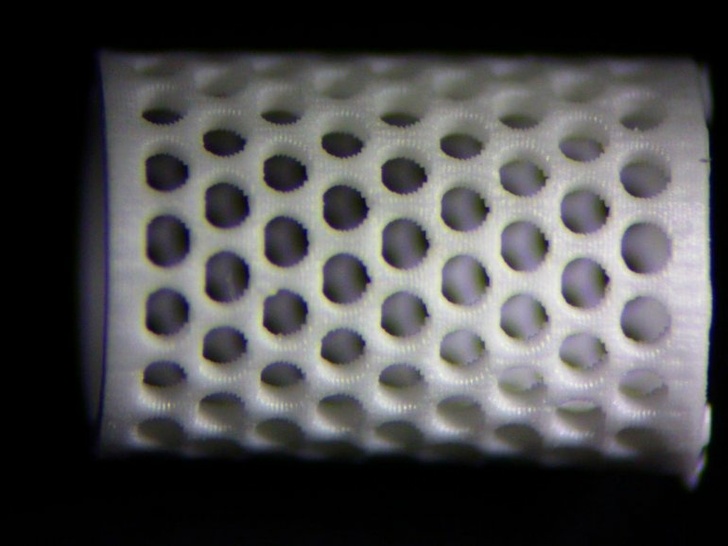

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» создали биодеградируемый кейдж, который крепко соединяет позвонки, а после их сращения, в заданные сроки, заменяется костной тканью пациента.

Спинальный кейдж — конструкция, которую в ходе операции на позвоночнике устанавливают на место разрушенного межпозвонкового диска для сращения соседних позвонков, поврежденных в результате травм или заболеваний.

-

Ученые Курчатовского института создали новый класс функциональных материалов на базе кремния и германия, которые могут стать базой для создания новых устройств наноэлектроники и спинтроники.

Это слоистые структуры, свойства которых зависят от количества монослоев. Их создание стало возможным благодаря разработке оригинального метода синтеза с использованием прекурсоров на основе силицена и германена. Материалы демонстрируют широкий спектр свойств — от магнетизма с высокой подвижностью носителей заряда до сверхпроводимости.

-

Первая термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД, установка работает устойчиво. Об этом в день 80-летия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сообщил его президент Михаил Ковальчук.

По его словам, получена устойчиво плазма, «миллионы градусов», токамак запустился с первого момента. Как сказал Ковальчук, «сложнейшая дорогостоящая установка запустилась сразу и сейчас набирает мощность и выходит на мировые параметры».

-

Почему свинец-212 лучше других элементов борется со злокачественными опухолями молочной железы.

Ученые Курчатовского института изучили множество токсичных для раковых клеток веществ, чтобы найти среди них наиболее подходящее для борьбы с онкозаболеваниями. Одним из перспективных соединений для адресного уничтожения опухолей молочной железы оказался свинец-212, что было подтверждено в ходе серии экспериментов. Специалисты продолжат исследования возможностей этого токсичного агента для борьбы с другими видами рака. По мнению опрошенных «Известиями» независимых экспертов, свинец-212 может стать основой для новых лекарств, которые будут крайне востребованы в клинической практике.

-

В России создали источник энергии, электричество в котором вырабатывают микробы. Его спроектировали участники научно-технологической программы «Большие вызовы», прошедшей в образовательном центре «Сириус», под руководством специалистов НИЦ «Курчатовский институт». Такие элементы питания подойдут для бесперебойной работы устройств «интернета вещей» и другого оборудования. Мощность батареи можно изменять, добавляя или удаляя ячейки, каждая из которых вырабатывает 0,5 В. Этого хватит, например, для работы сенсоров давления или температуры.

Микробы за работой

Ученики образовательного центра «Сириус» под руководством специалистов НИЦ «Курчатовский институт» создали альтернативный источник энергии, электричество для которого вырабатывают микроорганизмы. Разработку можно использовать для питания маломощных устройств, например, элементов «интернета вещей», которые применяются в системе «умный город» или сельском хозяйстве. Допустим, это могут быть датчики давления, температуры или концентрации каких-либо веществ в воде или воздухе. Такой элемент нужно поместить в среду, содержащую достаточное количество органических соединений для питания находящихся внутри бактерий, и подключенное к нему устройство всегда будет обеспечено электрическим током.

-

Специалисты из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» совместно с коллегами из Института синтетических полимерных материалов и Института элементоорганических соединений Российской академии наук разработали технологию, повышающую качество получаемой из кремнийорганического каучука резины. Она позволила не только превратить каучук в резину, но и значительно улучшить механические свойства получившихся материалов. Результаты исследования опубликованы в National Library of Medecine.

-

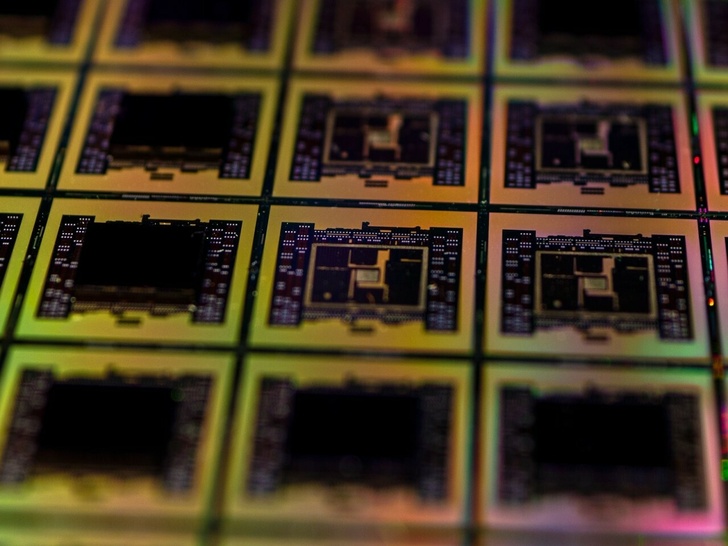

Сотрудник АО «НПФ «Микран» работает над созданием подложки для «генетического принтера». Источник изображения: Пресс-служба АО «НПФ «Микран»

Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники стал победителем конкурса Минобрнауки на создание отечественной приборной базы для генетических технологий. Исследователи получат на проведение этих работ 320 млн рублей в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. О том, как эта технология найдет применение в наукоемких секторах российской промышленности и почему на базе этого проекта возник консорциум из трех сибирских университетов во главе с ТУСУРом, Курчатовского института и компании — национального чемпиона «Микран», пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

Действующий образец устройства для синтеза олигонуклеотидов (коротких фрагментов ДНК или РНК) разработчики планируют представить через два года. Помимо самого прибора в ходе проекта предполагается разработать образовательные программы по химическому синтезу и модификации нуклеиновых кислот и геномной инженерии, проводить семинары, конференции.

-

АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации») изготовило опытную партию твэлов повышенной теплопроводности и энергоемкости на основе уран-циркониевого сплава в рамках договора с Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

-

Первая за последние 20 лет новая российская термоядерная установка Т-15МД по своим техническим параметрам уникальна. Она сочетает высокую мощность и компактные размеры. Установка создана в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» для развития отечественных термоядерных исследований и реализации национальной программы по управляемому термоядерному синтезу. Токамак входит в структуру международного проекта ITER. Разрабатываемый в его рамках реактор, должен заработать к 2035 году, а на российской установке будут решать отдельные исследовательские задачи проекта. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.

Установка даст толчок к развитию таких отраслей, как материаловедение, медицина, промышленность. Построив новую установку, Россия подтвердила свой высокий технологический уровень.

-

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» — ИРЕА в составе исследовательской группы разработали новый состав суспензий для изготовления керамических изделий с помощью технологии трехмерной печати.

Полученные материалы обладают оптимальным сочетанием механических и электропроводящих свойств, что делает их перспективными для изготовления компонентов энергетических и медицинских устройств. Благодаря этому разработка может оказаться востребованной для ряда отраслей промышленности. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of the European Ceramic Society.

-

В Петербургском институте ядерной физики (входит в состав Курчатовского института) состоялся энергопуск высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК.

Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Ожидается, что ПИК будет основой международного научного нейтронного центра.

-

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, способную преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы. Об этом говорится в описании изобретения, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

«Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы», — говорится в описании.

Отмечается, что система будет состоять из двух замкнутых контуров. Один из них включает солнечный коллектор, теплообменник горячего спая и циркуляционного насоса. Солнечный свет будет попадать на коллектор, тепло будет проходить в теплообменник через трубопровод горячего жидкометаллического контура и с помощью насоса возвращаться обратно для нагрева. Второй контур, напротив, будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который трубопроводом соединен с холодильником-излучателем.

Энергия образуется в термоэлектрическом преобразователе за счет большой разницы температур. «Автономная космическая энергетическая установка производит необходимую для функционирования лунной станции энергию во время лунного дня, а ее избыток накапливает для работы во время лунной ночи», — уточняется в описании изобретения.

Энергия может накапливаться в классических аккумуляторных батареях, суперконденсаторах или механических системах аккумулирования энергии.