-

На заводские ходовые испытания вышел в море учебный корабль «Николай Камов», проект 14400. Он предназначен для подготовки экипажей палубных вертолетов.

На учебном корабле летный состав будет отрабатывать посадки и взлеты вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с авианесущих кораблей.

-

Исследовательский центр биологической защиты растений НГАУ был создан в рамках программы «Приоритет-2030» Минобрнауки РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Центр направлен на развитие биотехнологий и экологизацию сельского хозяйства, что имеет большое значение для региона.

Он является важным элементом стратегии Новосибирской области в рамках национальных проектов, связанных с технологическим обеспечением продовольственной безопасности и развитием биоэкономики. Его создание способствует импортозамещению в сфере биопрепаратов и снижению зависимости агропромышленного комплекса от химикатов. Разработки ученых не только повышают экологичность сельского хозяйства, но и укрепляют экспортный потенциал региона. Биотехнологии рассматриваются как одно из ключевых направлений, способствующих экономическому росту.

-

Красноярские ученые открыли новый двумерный материал. Называется валлериит. Это новое соединение обладает уникальными термоэлектрическими свойствами и может применяться для преобразования тепловой энергии в электрическую. Применять его можно, например, в аналогах солнечных батарей для инфракрасного диапазона или термоэлектрических генераторах.

Именно поэтому оно может оказаться полезнее графена, изобретатели которого получили в свое время Нобелевскую премию.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН впервые синтезировали уникальный двумерный слоистый материал.

-

Новый центр станет важным шагом к развитию собственных технологических компетенций в перспективном секторе производства батарейных материалов в России

«Норникель» открыл Батарейный технологический центр в Санкт-Петербурге. Этот проект знаменует новый этап в деятельности компании, направленный на развитие технологических компетенций в перспективном секторе никельсодержащих катодных активных материалов (CAM) — одного из ключевых компонентов для современных аккумуляторов.

-

На универсальном атомном ледоколе «Якутия», строящемся по проекту ЦКБ «Айсберг» на Балтийском заводе (входит в ОСК), завершается монтаж валопроводов. Эксперты рассказали Sudostroenie.info об особенностях валопроводов, с помощью которых приводятся в движение гребные винты самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220.Валопровод — один из ключевых судовых комплексов, он передает крутящий момент от двигателя на гребной винт и упор от винта на корпус, обеспечивая движение судна. При разработке проектной документации валопроводов для проекта 22220 перед конструкторами «Айсберга» и его контрагентами стояла задача уделить особое внимание их надежности и долговечности с учетом условий будущей эксплуатации. Над этой задачей совместно работали ЦКБ «Айсберг», НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», АО «Балтийский завод» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр».Новые валопроводы превосходят валопроводы на ледоколах предыдущих проектов своими габаритами и массой, поскольку должны приводить в движение очень большие суда. С помощью специалистов Крыловского центра удалось рассчитать оптимальный диаметр вала, что позволило почти вдвое снизить массу изделий. Например, при длине гребных валов 16 метров их диаметр не превышает 0,85 метра, а вес — 55 тонн. При изготовлении это почти предельные значения для предприятий машиностроительной отрасли, так как необходимость в ковке таких крупногабаритных и тяжёлых изделий возникает достаточно редко.Материалы, из которых изготовлены валопроводы для «Якутии» и трех предыдущих ледоколов проекта 22220 — «Арктики», «Сибири» и «Урала», разрабатывались специально под тяжелые условия эксплуатации на Крайнем Севере и проходили многолетние испытания в лабораториях научно-исследовательских институтов. За счет введения в состав металла различных химических элементов, применения сложных режимов термической обработки материалы валов могут выдерживать большие нагрузки в течение значительного времени без потери прочности и без деформаций.Как рассказал инженер-конструктор ЦКБ «Айсберг» Алексей Кривощапов, на Балтийском заводе наработан большой опыт обработки поковки для валов."На этапе механической обработки заготовок валов наиболее сложной операцией считается проточка осевого отверстия по всей длине вала. Отклонение рабочего инструмента от центральной оси вала может загубить дорогостоящую заготовку. Не менее сложной является механическая обработка лопастей гребных винтов, она производится на специальных станках, с последующей ручной доводкой и проверкой шаблонами и балансировкой лопастей", — пояснил конструктор.Одна из самых сложных механообрабатывающих операций, выполняющаяся до начала монтажа валопроводов - это расточка дейдвудов с последующей установкой подшипников. Главный конструктор проекта 22220 ЦКБ «Айсберг» Евгений Бабич отметил, что от качества выполнения этих операций во многом зависит наличие или отсутствие вибрации в корме ледокола.В среднем монтаж валопроводов занимает несколько месяцев.

-

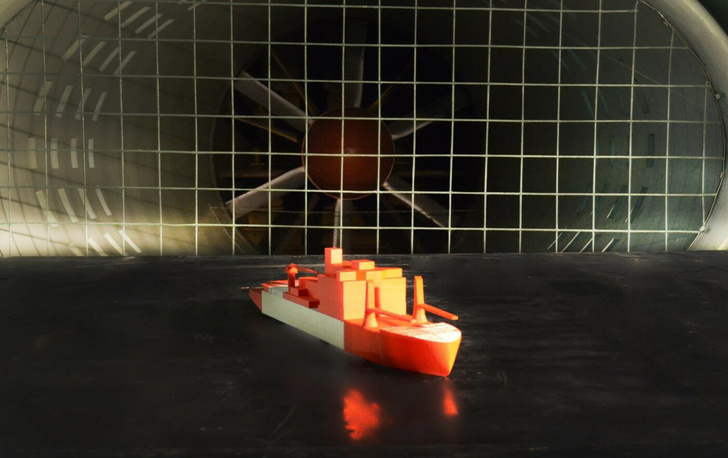

Модель научно-экспедиционного судна «Иван Фролов», которое АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК) построит для Росгидромета, прошла испытания в большой аэродинамической трубе на базе ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Объектом исследований служила модель надводной части НЭС, изготовленная в масштабе 1:185,7 специалистами Крыловского государственного научного центра с использованием 3D принтеров. В процессе испытаний она размещалась в рабочей части аэродинамической трубы на плоском экране, моделирующем поверхность воды. Целью проведенных работ стало определение безразмерных коэффициентов аэродинамических сил и моментов, характеризующих воздействие ветра на модель надводной части НЭС «Иван Фролов». Полученные данные позволяют оценить управляемость натурного судна при всех направлениях ветра.

-

Ученые придумали, как увеличить максимальный пробег легковых электромобилей более чем на 100 км. Для этого на транспортное средство установят портативный электрогенератор, который выполнен в виде роторного двигателя рабочим объемом 650 см3.

Новый агрегат создали ученые из Томска. Он будет работать на водороде и сможет вырабатывать 20 киловатт электроэнергии. Как сообщается, испытания могут начаться уже в ближайшие месяцы.

«Наш генератор вырабатывает энергию с помощью роторно-поршневого двигателя, работающего на экологичном водородном топливе. Его рабочий объем составляет 650 см3, и этого достаточно для получения дополнительных 20 киловатт электричества», — сказал старший научный сотрудник Томского научного центра РАН Сергей Замбалов.

По его словам, преимуществом установки является малый вес и габаритные размеры установки, низкий уровень шумов и вибраций, а также конструктивная простота.

Кроме того, как отмечается, этот вариант должен быть более доступен по цене.

Предполагается, что агрегат будут устанавливать в процессе сборки машины на заводе-изготовителе. Также будет доступна опция его самостоятельной установки в автосервисе.

-

Экспериментальный образец трамвая на топливных элементах испытали в Северной столице.

Действующий макет трамвая на водородных топливных элементах впервые выехал на улицы Санкт-Петербурга 20 октября. Проверочный рейс по Московскому проспекту длился порядка десяти минут.

Экспериментальный образец построен на базе трамвая ЛМ-68. Мощность силовой установки на водородных топливных элементах — около 80 кВт. За счет применения суперконденсаторов мощность может быть кратковременно увеличена до 200 кВт. Это необходимо, например, при разгоне.

-

В Санкт-Петербурге на финишную прямую вышел проект создания трамвая, оснащенного новой системой генерации электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Речь идет о проекте, который был задуман еще в 2016 году. Он реализуется «Горэлектротрансом» совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Идея была представлена в рамках форума «SmartTRANSPORT». Разработчики создали на базе трамвая ЛМ-68М испытательную платформу для водородных топливных элементов. Действующий макет уже подготовлен к первой презентации.

А в сентябре этого года он должен пройти ходовые испытания на петербургских маршрутах. Разработка получила название «Трамвай ЭУТЭ». Она работает на водородных топливных элементах.

Трамвай был собран в производственном депо Трамвайного парка № 1. Он оснащен новой системой генерации электроэнергии. В качестве топлива в ней используется водород. От других трамваев новая машина отличается тем, что ей не нужна контактная сеть. То есть трамвай будет ездить без использования токоприемника.

Как сообщили в «Горэлектротрансе», главная задача — «показать целесообразность и перспективность применения на городском электротранспорте (включая электробусы) энергоустановок на водородных топливных элементах».

Отмечается, что проект реализуется на основе инженерно-конструкторских разработок петербургских инженеров.

-

В Санкт-Петербурге, на территории Крыловского научного центра приступили к тестированию модели атомного ледокола «Лидер», который в перспективе станет самым большим и мощным судном подобного класса в мире.

Для испытаний нового ледокола используется пятиметровая модель разработанного судна. Корабль в миниатюре крушит ледяной покров в 4 см, что соответствует 1,5-метровым льдам океана. Благодаря таким испытаниям определяются приемлемые для сложных условий обводы корпуса. Проведение подобных мероприятий обязательно для всех кораблей ледового класса, поскольку в процессе экспериментов удается определить возможность формирования кораблями ледовых условий.

Испытания должны подтвердить актуальность тех решений, которые заложили в проекте конструкторы.

-

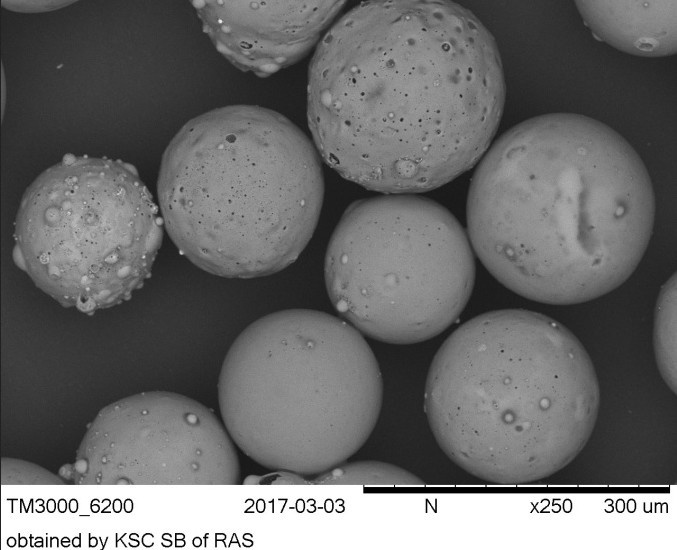

Ученые Кольского научного центра разработали технологию очистки жидких радиоактивных отходов с помощью наноматериалов, которые являются аналогами природных минералов, обладающих уникальными свойствами.

За 2018 год сотрудниками Кольской школы кристаллографии и минералогии в разных странах мира было открыто 18 новых редких минералов, всего же таких находок за последние годы — более полусотни. Наиболее интересные из созданных материалов — сорбенты, содержащие радионуклиды. Они способны «забирать» радиоактивные вещества из отходов, при этом их дальнейшее хранение не представляет угрозы для экологии.

В ближайшее время у учёных в планах поставить опытное производство сорбентов. Установку для этого ученые создают совместно с Кольской ГМК и комбинатом «Апатит», ее пуск намечен уже в текущем году. Это позволит начать масштабные испытания новых материалов на разных объектах для очистки радиоактивных отходов, производственных стоков от тяжелых цветных металлов и в других областях.

Источник: b-port.com/news/item/224693.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

-

Разработка воздухонезависимой энергетической установки для новейших неатомных подводных лодок пока идет на наземных прототипах, но в ближайшее время появится и морской, рассказал РИА Новости президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Он будет приближен к реальным условиям, тогда и будем обсуждать тему — что лучше, что хуже», — уточнил он.

Над проектом работают ЦКБ «Рубин», «Малахит» и Крыловский государственный научный центр. Параллельно изучается его экономичность, добавил собеседник агентства.

Испытания установки должны завершиться до конца 2021 года

Анаэробная установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных: в ней предусмотрено получение водорода с помощью переработки дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают запасы водорода на борт.

-

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета разработали экономичный метод отверждения жидких радиоактивных отходов с высоким содержанием цезия и стронция. Утилизация происходит в щелочной среде при относительно низкой температуре с использованием алюмосиликатных микросфер, выделенных из летучих зол от сжигания угля. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Nuclear Materials.

При работе предприятий по переработке уже использованного ядерного топлива и при выводе из эксплуатации ядерных реакторов на быстрых нейтронах образуются большие объемы щелочных радиоактивных отходов, содержащих радионуклиды цезия и стронция. Существующие технологии отверждения предварительно снижают их активность с помощью селективного извлечения радионуклидов. Это приводит к появлению вторичных радиоактивных отходов. Такая многостадийная переработка ресурсозатратна и не всегда эффективна.

Красноярские химики предложили новый подход, который позволяет в одну стадию перевести содержащиеся в отходах радионуклиды цезия и стронция в нерастворимую минералоподобную форму и одновременно снизить их концентрацию в растворе.

-

Крыловский государственный научный центр представил проект винторулевой колонки (ВРК) с электродвигателем в гондоле. Изделие создают по программе импортозамещения для судов ледового класса Arc5.

-

Сверхэффективная система ранней диагностики рака разработана химиками из Казани и Новосибирска. Ученые создали новый тип наночастиц, которые способны «подсвечивать» самые незаметные раковые опухоли. При этом данный вид диагностики безопасен для организма, сообщает издание New Journal of Chemistry.

По словам представителя Института органической и физической химии КНЦ РАН в Казани Асии Мустафиной, пока уверенно сказать невозможно, какая именно из разработок получит применение в современной медицине. Ведь в настоящий момент выявлено несколько аналогов наночастиц с близкими функциональными характеристиками.

— Полученный результат — только первый шаг на этом пути, — заявила Асия Мустафина.

Проблема диагностики рака на ранней стадии очень актуальна. Так, злокачественные новообразования можно найти в организме человека разными путями. Один из способов — обнаружение особых молекул, выделяемых раковыми клетками в кровь больного. Также распознать рак можно при помощи магнитно-резонансной томографии или же других видов функциональной диагностики.

-

-

В Крыловском государственном научном центре (г. Санкт-Петербург) 28 июня состоялось открытие электротехнического стенда, который позволит проводить экспериментальные исследования и испытания электрооборудования, электроэнергетических систем (ЭЭС) и систем электродвижения (СЭД) мощностью до 40 МВт. В ходе мероприятия были продемонстрированы испытания нового оборудования для самого большого в Мире ледокола ЛК-60.

Работы, которые будут проводиться на электротехническом стенде, ориентированы на продукцию как гражданского, так и оборонного значения.

Электротехнический стенд мощностью до 40 МВт площадью 2160 кв. м. представляет собой зону разгрузки и испытательное поле для размещения экспериментального и испытуемого оборудования, вращающихся машин.

-

Археологи Научного центра изучения Арктики назвали захоронения, найденные на археологическом памятнике Юръ-яха III в июле 2016 года, нетипичными. Вместо ожидаемых остатков жилищ и бытовой утвари обнаружили несколько погребений.

Первое разграбленное погребение принадлежало мужчине в возрасте 40-50 лет. Второе разрушенное — девушке 20-25 лет. В двух хорошо сохранившихся погребениях находились женские останки в возрасте 18-20 лет.

-

Ученые из Красноярска разработали уникальный прибор для измерения термооптических свойств защитных покрытий космических аппаратов, сообщила пресс-служба Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.

«В Красноярском крае разработан аппаратно-программный комплекс для измерения термооптических свойств защитных покрытий и материалов космических аппаратов при сверхнизких температурах (до минус 268 градусов), по своим технико-экономическим показателям превосходящий мировые аналоги.

Комплекс разработан учеными Института физики им. Л. В. Киренского Федерального исследовательского центра „Красноярский научный центр СО РАН“. Заказчиком разработки является АО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева».

-

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН создали биолюминесцентные белки для тестирования лекарств нового поколения; методика уже используется немецким фармацевтическим концерном Bayer AG, сообщает Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности.