-

В Новосибирске на базе Российской академии наук открылся Центр «Биоинформатика». По сути, это огромная вычислительная система, супрекомпьютер, с помощью которой можно моделировать лекарства от рака и СПИДа, расшифровывать геномы растений и живых организмов.

Суперкомпьютеры Центра «Биоинформатика», недавно открытого в Сибирском отделении РАН, одни из самых быстрых в мире – 16,5 триллиона операций в секунду По мощности они не уступают аналогичным, установленным в Центре Vital-IT в Лозанне. -

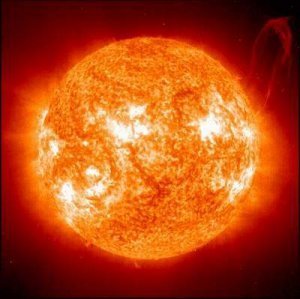

Закончена очередная стадия опытно-конструкторских работ по проекту «Интергелиозонд» – уникальной космической миссии, нацеленной на вывод малого космического аппарата на орбиту вокруг Солнца. До начала 2012 года РАН и Роскосмос планируют провести эскизное проектирование космического аппарата, в ходе которого будет окончательно определен его облик и состав научной аппаратуры. Основные изображающие приборы, которым и предстоит «взглянуть» на нашу звезду с близкого расстояния, делаются в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН. -

Удивительный опыт всколыхнул в свое время интернетсообщество математиков и физиков.

И опять появились разговоры о том, что земля таки налетит на небесную ось :)

Эффект Джанибекова

Прижимная гайка грузовика Прогресс сама вращается то в одну, то вдругую сторону. Что по идее нарушает законы физики и здравого смысла. -

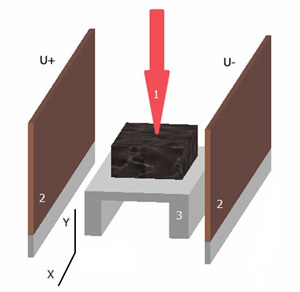

Рис.1. Лазерный синтез углеродных наноструктур в однородном электрическом поле:

1 – направление действия лазерного излучения; 2 – металлические пластины под постоянным электрическим напряжением; 3 – координатный столик с образцом графита на нём

Использование в качестве управляющего фактора внешнего электрического и магнитного полей позволяет контролировать структуру синтезированных наночастиц. Подробности исследований, касающихся этого вопроса, будут опубликованы в майском номере журнала «Российские нанотехнологии». Работа проводилась в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы». - Российским лыжникам и биатлонистам скоро не будет равных на самых представительных соревнованиях, в том числе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Учёные из сибирского города Томска разработали полимер, который значительно улучшает скольжение материалов. Новое вещество, которое по-научному называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен, можно применять в самых разных сферах.

-

Воронежское предприятие «Конструкторское бюро химавтоматики» успешно завершило сертификационные испытания РД-0124, первого российского жидкостного ракетного двигателя, он стал первым двигателем такого рода, прошедшим приемку межведомственной комиссии, сообщает во вторник пресс-служба КБХА.

Кислородно-керосиновый двигатель РД-0124 производства КБХА тягой в пустоте 30 тонн предназначен для третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2–1б» для выведения на орбиту космических аппаратов с космодромов России и космодрома Куру (Франция), его же модификация будет использоваться на ракете-носителе «Ангара». -

В последнее время в научной литературе стали появляться сообщения о том, что коллоидное золото активизирует отклик иммунной системы на чужеродные антигены. Специалисты Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН и ГНУ «Саратовская научно-исследовательская ветеринарная станция Россельхозакадемии» установили, что золотые наночастицы повышают иммунный ответ организма при вакцинации животных вирусом трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГС).

Трансмиссивный гастроэнтерит свиней – чрезвычайно заразная и очень опасная болезнь. Чаще всего она поражает поросят в первые недели жизни, и в тяжёлых случаях смертность достигает 100 процентов. Поросят можно защитить только антителами матери, полученными с молозивом и молоком. Против этой болезни есть разные вакцины, приготовленные из живого или ослабленного вируса, но они недостаточно эффективны, поэтому усиление иммунного ответа на антигены ТГС – актуальная задача. -

Энергетическую проблему космонавтики решат ядерные реакторы, считает Виталий Лопота, генконструктор РКК «Энергия», специалисты которого работают над пилотируемым транспортным кораблём нового поколения.

Ровно 50 лет назад СССР совершил технологический рывок, рядом с которым меркнут все другие завоевания. Разрушенная войной страна включилась в космическую гонку и победила – мы стали первыми, кто запустил спутник, кто отправил в космический полёт человека. Это удалось осуществить благодаря беспрецедентной мобилизации экономических и трудовых ресурсов и взаимопониманию науки и власти, сказал на днях академик Борис Черток, работавший в команде Сергея Королёва. Нужно ли было рваться в космос и поставить на карту благополучие державы, рассуждать можно бесконечно. Важно то, что мы сейчас можем потерять почти всё, что создали предыдущие поколения. Как и полвека назад, Россия стоит перед аналогичной задачей – совершить технологический рывок, чтобы активнее перемещаться в космическом пространстве и вести исследования дальнего космоса и, кто знает, возможно, первой совершить полёт к Марсу. Как планируют решить эту задачу в Ракетно-космической корпорации «Энергия», рассказал её генеральный конструктор Виталий Лопота, выступая с юбилейным докладом в МФТИ (см. видеозапись доклада). -

Возможности реализации проекта «Рулонные органические солнечные батареи», его сильные стороны и «узкие» места обсуждались в ходе дискуссии «Полимерные технологии в гелиоэнергетике – перспективы развития», на физическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

Презентуя проект «Рулонные органические солнечные батареи», доцент физического факультета МГУ, сотрудник Международного лазерного центра МГУ, доктор физико-математических наук Дмитрий Паращук отметил, что созданный в лабораторных условиях учёными МГУ и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) полимерный фотоэлемент представляет собой плёнку, состоящую из активного слоя – полимера, электродов из алюминия, гибкой органической подложки и защитного слоя. Сейчас идёт процесс усовершенствования его технических характеристик.

-

Пилотная система бесконтактного досмотра багажа, созданная в рамках проекта «Детекторы взрывчатых и наркотических веществ на основе метода меченых нейтронов» (ДВиН), с апреля 2011 года начала действовать на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, пока, правда, только для пассажиров скоростного поезда «Сапсан», причем досмотр носит выборочный характер.

Отличие детектора на основе меченых нейтронов от обычных рентгеновских установок состоит в том, что он идентифицирует скрытое вещество по его элементному составу, а не по плотности. К примеру, рентгеновские аппараты в аэропорту легко находят бутылку в чемодане, но не могут определить, что находится в бутылке — вода или жидкая взрывчатка. Детектор взрывчатых и наркотических веществ, созданный в ОИЯИ, позволяет решить эту задачу. По энергетическому спектру гамма-квантов ДВиН четко идентифицирует, к примеру, тот же гексоген (еще вчера эта задача представлялась технически неразрешимой), как и другие взрывчатые вещества. Как известно, идея создания таких детекторов рождена в ОИЯИ, для ее реализации создана компания «ДВиН», получившая статус резидента особой экономической зоны «Дубна». -

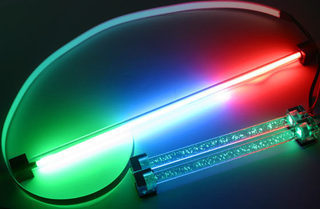

Электролюминесценция, излучение света под действием внешнего электрического поля, широко используется в электронике, например, при изготовлении дисплеев. Учёные продолжают исследовать материалы, пригодные для электролюминесценции. Перспективная группа веществ – это соединения элементов II и IV группы периодической системы.

Излучение света происходит в зоне контакта двух разных полупроводников. Сегодня для изготовления люминесцентных панелей применяется тонкоплёночная технология. При этом в состав полупроводниковой плёнки вводится незначительное количество примеси – другого полупроводника. Исследователи из Физико-технического института УрО РАН, Удмуртского государственного университета и МГУ им. Ломоносова предложили иное технологическое решение. -

Российское космическое агентство (Роскосмос) приняло решение о начале следующего этапа работ по проекту «ГАММА-400» – «Создание космического комплекса, включающего космическую обсерваторию для исследования гамма-излучения в диапазоне высоких энергий (в части разработки дополнения к эскизному проекту космического комплекса)». О проекте рассказывает заместитель научного руководителя проекта «ГАММА-400», ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ФИАН, кандидат физико-математических наук Николай Топчиев. -

Компания «Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера «ПГУ-Тесла» для Пермского государственного университета (ПГУ).

Вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ является самым мощным суперкомпьютером в Пермской области и занимает 44 строчку рейтинга Топ 50, говорится в сообщении компании «Т-Платформы». -

Эксперимент по распознаванию воображаемых образов провели российские ученые в Политехническом музее столицы 25 апреля. В основе метода, по словам его разработчиков, лежит получение с помощью простейшего беспроводного устройства данных электроэнцефалографии. Созданный учеными прибор используется в основном для распознавания изображений в видеоиграх.

«Такой метод может быть использован при лечении нейрологических заболеваний — болезни Альцгеймера, Паркинсона, при склерозе и послеинсультных состояний, а также при поиске изображений в интернете», — рассказал в интервью РИА Новости один из разработчиков Александр Жаворонков. -

центр информационных технологий технопарка

Основными направлениями деятельности технопарка являются: Энергоэффективность и энергосбережение Ядерные технологии Космические технологии Информационные технологии Медицинские технологии

В технопарке создан Молодежный инновационный центр «Система-Саров» для продвижения инновационных проектов молодых ученых. На базе центра планируется создание системы подготовки кадров для высокотехнологичных инновационных компаний. Уже сейчас проводятся научно-техническая и инвестиционная экспертизы проектов, формируется банк проектов и портфель заказов.

построенные объекты технопарка и реализуемые проекты:

-

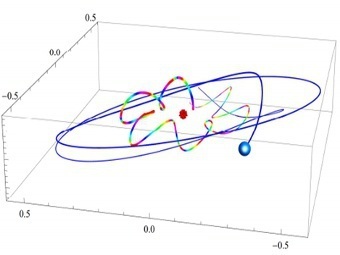

Различные траектории внутри черной дыры. Иллюстрация авторов исследования

Доктор физико-математических наук сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев установил, что внутри черной дыры в теории могут существовать аналоги привычных астрономам планет. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org. -

-

Он сообщил, что недавняя разработка тюменской сельхозакадемии - - получил одобрение экспертного совета по рассмотрению инновационных проектов высших учебных заведений и научных организаций Тюменской области. Для его производства используется распространенное сырье — торф. В итоге технологического процесса получаются своего рода витамины для растений.

Препарат уже опробован в хозяйствах области, и результаты впечатляют. Растет урожайность, качество продукции, повышается устойчивость растений к пестицидам и плохим погодным условиям.

-

Центр инноваций и технологий Южной площадки ОЭЗ

На Южной площадке особой экономической зоны «Томск» началось строительство научно-внедренческого центра, которое будет завершено в конце 2012 года и станет третьим зданием для резидентов, построенным за счет средств федерального бюджета, сейчас на объекте ведутся земляные и подготовительные работы.

«В центре разместятся компании, реализующие проекты в сфере биотехнологий и медицины, среди которых как действующие резиденты ОЭЗ (ООО «МЦЛС», ООО «ИФАР» и другие), так и новые компании. В здании предполагается создать более 400 рабочих мест», — сообщила помощник генерального директора ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Елена Зайцева.

уже построенные объекты Северной площадки Томской ОЭЗ (фото) -

Микроспутниками принято называть космические аппараты весом от 10 до 100 килограммов. По словам Льва Зелёного, директора Института космических исследований (ИКИ) РАН, мода на такие приборы неслучайна. Они позволяют существенно экономить средства при выполнении заданий серьёзного уровня. Один микроспутник в ИКИ уже запускали в 2000 году – образовательный спутник «Колибри» весом 20 килограммов. Сейчас в институте ведуться работы над новым аналогичным аппаратом – «Чибис-М». Несмотря на приставку «микро», задачи, на выполнение которых он рассчитан, более чем серьёзные. Центральная из них – проверка гипотезы возникновения атмосферных гамма-всплесков. Запуск аппарата планируют в июне или июле 2011 года.

Добавить новость

можно всем, без премодерации, только регистрация