-

Протезы из этого материала не отторгаются организмом.

- (с) Фото предоставлено пресс-службой ТГУ

ТОМСК, 28 фев — РИА Новости, Элеонора Черная. Ученые Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) и Томского госуниверситета (ТГУ) разработали нанокерамический аналог природной кости, протезы из которого не отторгаются организмом, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой прочности и проектирования физико-технического факультета ТГУ Сергей Кульков.

-

Керамика – это неорганический материал на основе оксидов, нитридов, карбидов и т.д. различных металлов, спеченный под действием высокой температуры. ТГУ имени Г.Р. Державина совместно с американской компанией Zircoa Inc. занимаются разработкой технологий синтеза и изготовлением , в силу ее уникального сочетания физико-механических свойств.

Циркониевая нанокерамика применяется там, где нужно противостоять высокой температуре, агрессивной химической среде, абразивному износу и т.д. Так, сотрудниками ТГУ имени Г.Р. Державина совместно с американскими специалистами разработана технология формования керамического бисера для шаровых мельниц, в которых можно молоть как лекарственные средства для усиления их свойств, так и руду, чтобы извлечь труднодобываемые полезные ископаемые.

-

Ученые разработали технологию создания арсенид-галлиевых сенсорных структур и рентгеновских детекторов на их основе, которые снижают дозу облучения, получаемую пациентом при рентгеновском исследовании, сообщил РИА Новости в пятницу гендиректор ООО "Арсенид-галлиевые сенсоры" Максим Чепезубов.

По его словам, с 1960-х годов в детекторах для рентгеновских аппаратов в качестве поглощающего материала использовался полупроводниковый кремний. Однако производителям нужен альтернативный материал, который превзойдет кремний по радиационной стойкости и вместе с тем позволит снизить лучевую нагрузку на пациента.

"Мы предлагаем вывести на рынок сенсорный материал на основе арсенида галлия. Этот материал позволяет уменьшить дозу облучения для человека, а также получать более качественные рентгеновские снимки", — сказал Чепезубов.

-

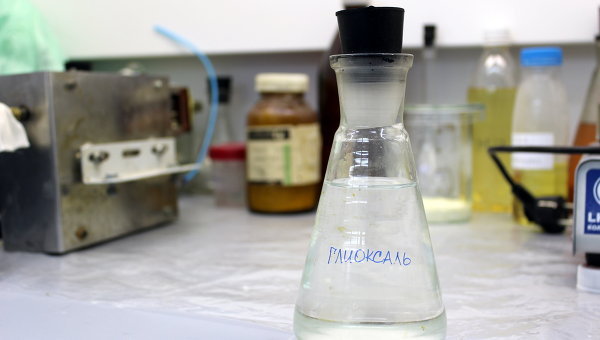

Первое в РФ производство гипоаллергенных саморассасывающихся хирургических нитей из глиоксаля открылось в Томске, сообщила в понедельник журналистам руководитель проекта Ольга Бабкина.

В 2009 году в Томске открылось производство глиоксаля. Благодаря этому РФ стала восьмой страной мира, владеющей технологией его синтеза. В 2012 году проект технологической платформы "Медицина будущего" и томских университетов, государственного и медицинского, получил федподдержку на создание производства хирургических нитей из глиоксаля.

"Проект мы подписали в апреле 2012 года, когда получили средства ФЦП. Сегодня мы опытные участки пускаем. Из бюджета получили 180 миллионов рублей, и дополнительно Томский госуниверситет и его партнеры вложили такую же сумму", — рассказала Бабкина, уточнив, что производство нитей рассчитано на 100 тонн в год, при этом в РФ ежегодно импортируется около 20 тонн похожей продукции.

-

Совместное предприятие двух томских университетов — государственного и медицинского — разработало первое в РФ средство на основе отечественного глиоксаля, которое предназначено для дезинфекции эндоскопов, препарат будет дешевле зарубежных аналогов, сообщил во вторник РИА Новости директор предприятия Алексей Сазонов.

"Подобные средства на основе глиоксаля существуют, но у них нет дешевых аналогов. Наше средство дешевле, так как оно на основе российского сырья. Больницы смогут иметь препарат такого же качества, но за меньшие деньги", — рассказал Сазонов.

Он отметил, что препарат уже получил одобрение НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, проходит сертификацию и в начале 2014 года должен поступить в продажу. Это первый проект компании "Альдомед" в области здравоохранения, ранее ученые разработали и запустили в производство средства дезинфекции для животноводческих производств — также на основе глиоксаля.

-

Об этих продуктах, в принципе, уже писали на СУН, но тут уж очень хороший компактный обзор.

*

День изобретателя и рационализатора в РФ отмечается 29 июня. Этот день в какой-то степени особенный для студенческого Томска — одного из самых инновационных городов России. В день изобретателя РИА Новости публикует выборку из 10 томских разработок, которые могли бы или уже смогли изменить жизнь человека.

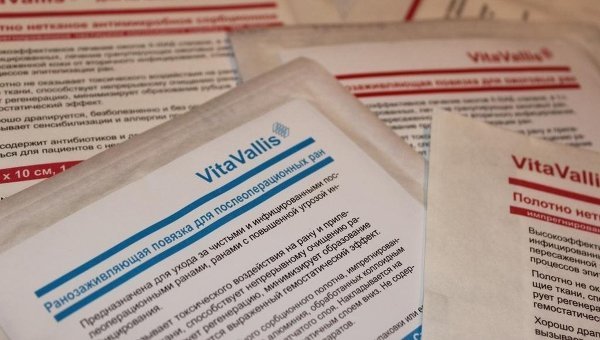

Ранозаживляющие повязки VitaVallis

Представляет собой повязку, оказывающую ранозаживляющее действие. Защищает раны от инфекции, не оказывает на них токсического воздействия, способствует очищению, стимулирует регенерацию и минимизирует образование рубцов. Снижает болевые ощущения.

-

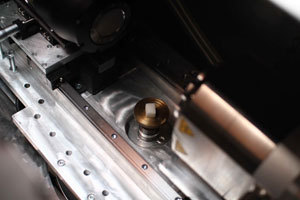

Ученые разработали первый в России цифровой рентгеновский микротомограф. Над разработкой трудились коллективы межвузовского учебно-научно-производственного центра «Технологический менеджмент» ТГУ, ООО «Диагностика +», ОО «ЭМС» и ООО «Элекард-Мед», сообщает пресс-служба вуза.

Разработка, имеющая пять патентов на изобретения и шесть свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, может использоваться для диагностики кернов в геологоразведке, диагностики материалов и элементов радиоэлектронной спутниковой аппаратуры, аттестации фармацевтической и пищевой продукции, исследования новых материалов и так далее. С помощью прибора можно эффективно проводить диагностику и получать полные сведения о внутренней пространственной структуре материалов с микронным и субмикронным разрешением, не нарушая саму структуру.

-

В Томском государственном университете () разработали высокопроизводительный вычислительный комплекс, позволяющий проектировать с заданными свойствами. С его помощью можно значительно удешевить и ускорить производство.

Благодаря обновлённому и расширенному парку оборудования и приборов томские учёные получают результаты мирового уровня

Справка STRF.ru:

Проект «» выполнялся при поддержке ФЦП «Исследования и разработки» на 2007–2013 годы. Объём финансирования: бюджетное – 8 миллионов рублей, внебюджетное – 2 миллиона рублей. Сроки выполнения – с 12 октября 2011 по 5 сентября 2012 года. Проект также реализуется в рамках «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» -

Национальный исследовательский Томский государственный университет готовит к открытию самое большое в городе общежитие. Оно рассчитано на 1 200 мест, что примерно в полтора раз больше, чем в самых крупных из действующих на сегодняшний день в Томске студенческих общежитий.

-

Студенты-программисты разработали систему, которая позволит начинающему оратору совершенствовать свои выступления.

Студенты разработали презентационный тренажер Presentation Trainer специально для людей, которые стесняются выступать перед публикой, неуверенно себя чувствуют на сцене, боятся аудитории.

"Человек встает перед экраном и произносит свою презентацию, а сенсор в это время отслеживает жесты человека, его позы, слова, которые он произносит. А затем анализирует и выдает перечень ошибок, например, закрытая поза, руки в карманах, переступание с ноги на ногу. То есть помогает устранить проблемы, которые мешают сделать презентацию яркой и эффективной", — процитировала представитель вуза слова одного из участников команды разработчиков Евгения Беденко.

-

Томский государственный университет (ТГУ) в 2012 году заработал 1,163 миллиарда рублей на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), что на 13% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости проректор по научной работе вуза Григорий Дунаевский.

Несмотря на то, что мы является классическим университетом, и значительную часть вуза составляют гуманитарные факультеты, у которых, как правило, не очень большие возможности зарабатывания денег, мы второй год переваливаем за 1 миллиард рублей дохода. В 2011 году вуз заработал на науке 1,023 миллиарда рублей, а в 2012 году общий объем научных мероприятий перевалил за 1,163 миллиарда рублей, еще в 2009 году вуз зарабатывал на науке вдвое меньше», — сказал Григорий Дунаевский.

-

В Барнауле состоялось торжественное открытие лабораторного комплекса биоинженерии и биотехнологий Алтайского госуниверситета, созданного на основе самых высоких международных требований.

Данный проект реализуется в рамках соглашения о создании совместных лабораторий между Алтайским государственным университетом и Сибирским отделением Российской академии наук, которое было подписано от 6 июня 2012 года.Сотрудники АлтГУ и ученые СО РАН будут совместно работать в новой лаборатории по таким направлениям как:

- медицинская генетика;

- получение биологически активных веществ растительного происхождения;

- генотипирование живых организмов для целей сельского хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтики и медицины.

-

Первая в Самарской области скульптура, посвященная студентам, открылась в Тольяттинском государственном университете. Бронзовый молодой человек, взбегающий по лестнице главного корпуса ТГУ навстречу знаниям, теперь олицетворяет все поколения студентов ТПИ - ТФ СГПУ - ТГУ. Торжественное открытие новой достопримечательности состоялось 5 октября в День учителя.

-

Технология ученых ТГУ стала основой проекта по организации серийного производства уникального оборудования: портативной рентгеновской аппаратуры нового типа

(Москва) приняло решение поддержать проект «Детекторы и рентгеновские аппараты: создание инновационного производства арсенид-галлиевых полупроводниковых детекторов цифрового цветового изображения и мобильных рентгеновских аппаратов нового поколения на их основе». Задачей проекта станет организация производства и вывод на мировой рынок наукоемкой конкурентоспособной продукции нового поколения в области цифровой радиографии, основанной на уникальных отечественных технологиях. Общая стоимость проекта – 880 млн. рублей.

- На мировом рынке сейчас 80% детекторов поставляет японская фирма «Хамамацу», и в них каждый квант регистрируется с помощью сцинтилляторов – то есть кванты поглощаются и преобразовываются в световой импульс, а уже фотоприемники преобразуют их дальше в импульсы тока. Но мы знаем, что свет распространяется во все стороны, поэтому у таких детекторов низкий КПД – всего 7-8%, - рассказывает автор проекта Олег Толбанов, профессор , руководитель Научно-образовательного центра «Физика и электроника сложных полупроводников». - Наши детекторы преобразовывают энергию каждого кванта в импульсы электрического тока, а затем специальными электронными чипами считают эти импульсы. В итоге эффективность сбора заряда (КПД) достигает 95%.

-

Учёные из Томского государственного университета () разрабатывают технологию получения рассасывающихся хирургических монофиламентных шовных материалов из полимеров гликолевой и молочной кислот. По мнению исследователей, полученная ими технология позволит создавать нити с разными сроками рассасывания – в зависимости от потребностей медицины. Проект, рассчитанный на два года, получит 180 миллионов рублей в рамках и привлечёт ещё 180 миллионов внебюджетных средств.

Предполагается, что нити, созданные по технологии томских учёных, будут гладкими, эластичными, гибкими и биологически инертными, а значит, удобными для использования хирургами. К тому же нити не будут вызывать дополнительного воспаления и повреждения тканей у пациентов. Нити будут поставляться в специальной стерильной герметичной упаковке, поэтому их не нужно будет дополнительно обрабатывать перед операцией. Специальное антимикробное покрытие нитей будет создавать дополнительный обеззараживающий эффект.

-

Сырьё из родиолы розовой, выращенной по ускоренной технологии в Ботаническом саду ТГУ, используется для производства энергетических напитков. Фото: пресс-служба ТГУ

Полезные для здоровья энергетические напитки, в состав которых входит лимонник и корень редкого лекарственного растения родиолы розовой, создали томские учёные. Новые энергетики не только оказывают тонизирующее действие на человека, но и в отличие от своих синтетических аналогов помогают организму адаптироваться к суровым климатическим условиям Сибири.

Создание натурального энергетического напитка стало возможным благодаря уникальному способу выращивания родиолы розовой, разработанному специалистами Ботанического сада Томского государственного университета (ТГУ). В то время как в природе это растение может жить до ста лет и зацветает лишь на тридцатом году жизни, родиола розовая, выращенная томскими учёными, покрывается цветами уже на второй-третий год, а на пятом-шестом году корень растения достигает приличных размеров и соответствует всем требованиям аптечного сырья.

-

Год назад в ТГУ был создан один из первых суперкомпьютерных научно-образовательных центров России – НОЦ «СКТ-Сибирь». Перед ним, как и перед другими центрами – участниками проекта создания системы суперкомпьютерного образования в России, стоят глобальные задачи. Что это за задачи, и как они решаются, рассказывает проректор по информатизации ТГУ Владимир Демкин. -

По самым минимальным подсчетам в России сжигают более 20 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа, нанося значительный ущерб экологии и безвозвратно растрачивая сырьевые ресурсы страны.

В связи с этим уже с 2012 года штрафы за сжигание газа увеличатся в десятки раз, а компаниям предписано утилизировать до 95% этого продукта. Ведь попутный газ можно перерабатывать, получая такие важные для промышленности компоненты, как углеродные нанотрубки и водород, не говоря уже о пластмассах и синтетическом жидком топливе. Свой способ переработки, причем достаточно простой и недорогой, предлагают ученые ТГУ.

-

Участники проекта по разработке защиты космического аппарата «Фобос-грунт» доктор физико-математических наук А.В. Герасимов и доктор технических наук Ю.Ф. Христенко сохранили все опытные образцы защиты корабля со следами пробоин.

Группа учёных НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета (НИИ ПММ ТГУ) очень внимательно следила за запуском «Фобос-грунта» в космос, ведь почти год они работали над тем, как защитить аппарат от космического мусора. -

Проект «Суперкомпьютерное образование» был запущен в России в 2010 г. на базе ряда научно-образовательных центров страны.

Суперкомпьютер «Ломоносов».

«Легче назвать те науки, где не используются суперкомпьютеры»

О суперкомпьютерах (о них мы уже сегодня упоминали в статьях 1 и 2), о проблемах, которые возникают при их использовании в России, и о том, как эти проблемы будут решены с помощью программы «Суперкомпьютерное образование», в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель директора Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин.

Дайте, пожалуйста, определение того, что такое суперкомпьютер.

— Это любой компьютер, который занимает большой зал. Это любой компьютер, который стоит больше миллиона долларов. Это любой компьютер, который весит больше тонны.

– А если сравнить суперкомпьютер с ноутбуком?

— Это тот компьютер, который считает на пять порядков быстрее ноутбука. А для того, чтобы считать быстрее всего, нужно занимать целый зал.

– В июне этого года был объявлен рейтинг топ-500 мировых суперкомпьютеров. Первое место там занял японский суперкомпьютер K. Расскажите, пожалуйста, как менялась мощность суперкомпьютеров – мировых лидеров за последние 15–20 лет.

— Давайте посмотрим на соответствующий график.

Рис. 1.

Рейтинг топ-500 суперкомпьютеров публикуется с 1993 года два раза в год, в июне и в ноябре. Розовым отмечено последнее, пятисотое, место рейтинга. Красным – первое место. Оно всегда «рваное», потому что все пытаются вырваться наверх, и это происходит «скачком». Последняя точка здесь – это как раз нынешний лидер рейтинга, японский K-компьютер. Закон изменения производительности удивительный: он почти линейный. Соответственно, можно спрогнозировать, какими суперкомпьютерами мы будем обладать через 10–20 лет и когда будет достигнута мощность в 1 экзафлопс.

Новый рейтинг будет обнародован позднее, на конференции по суперкомпьютерам в США.

– Согласно рейтингу топ-500, самый мощный суперкомпьютер в России и на постсоветском пространстве – это «Ломоносов», занимающий 13-е место. Есть ли у кого-то в нашей стране идея создать в ближайшее время суперкомпьютер, который был бы мощнее «Ломоносова»?