-

Новое предприятие организовал индивидуальный предприниматель Виктор Тирон. Здесь построена ферма для разведения осетра производительностью 10 тонн в год, установлено высокотехнологичное оборудование. Цех построен на территории крестьянско-фермерского хозяйства, которое занимается растениеводством, рыбоводством, сельским туризмом и животноводством. В планах фермера — увеличение поголовья фазанов, развитие сельского туризма, реконструкция инженерных объектов, строительство комбикормового завода. Уже в этом году рыболовное хозяйство претендует на получение субсидий в рамках ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб на 2013−2015 годы».

-

Первый межвузовский бизнес-акселератор «Darwin» для томских ученых, которые хотят в короткие сроки коммерциализовать свои технологические проекты в области медицины, запустили Томский политехнический и Сибирский государственный медицинский университеты.

«Акселератор расположен на базе бизнес-инкубатора ТПУ, уже начался набор проектов, мы принимаем заявки от потенциальных резидентов, — рассказывает сотрудник пресс-центра бизнес-акселератора „Darwin“ Антон Смирнов. — Те, кто станут резидентами акселератора, пройдут обучение по управлению проектами, маркетингу, искусству презентаций, а также получат менторскую поддержку, то есть экспертное сопровождение, которое поможет ученым сделать первый шаг в бизнес».

Совместный проект двух томских университетов реализуется в рамках подписанного межвузовского соглашения. С помощью бизнес-акселератора университеты намерены повысить количество технологических проектов в области фармацевтики, биотехнологий, медицинской техники и информационных технологий в медицине, представляющих интерес для венчурных инвесторов.

-

В конце июля 2014 г. Костромской судостроительно-судоремонтный завод успешно провел швартовые и ходовые испытания и передал компании ООО «Транспетрочарт» нефтеналивной танкер «Сиг» проекта 52 (строительный № 5203).

-

Ученые лаборатории № 33 Томского политехнического университета (ТПУ) с помощью единственного за Уралом ядерного исследовательского реактора облучают 2% от мирового объема нейтронного легированного кремния, без которого невозможно сделать ни один электроприбор. Кроме того, ученые разрабатывают технологию окраски в небесно-голубые цвета топазов, которые так популярны у женщин.

Всему голова

«Полупроводниковый кремний — это основа всех приборов, существующих в мире. Фотоаппараты, компьютеры — все делается на основе этого материала. Без него невозможно современное развитие техники», - рассказывает заведующий лабораторией № 33 Физико-технического института ТПУ, кандидат технических наук Валерий Варлачев.

-

Ученые Томского политехнического университета(ТПУ), где более 20 лет производят радиофармпрепараты (РФП) практически для всей России, рассчитывают на серьезное расширение действующего производства. В 2018—2020 годах в вузе будут построены новые мощности, которые позволят разрабатывать и производить уникальные препараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

РФП — синтезированные биологически активные вещества, часть молекул которых содержит определенный радионуклид. Введенные в организм радионуклиды ведут себя так же, как и стабильные изотопы этих элементов. Отслеживая радионуклид по его излучению с помощью детектора, медики изучают его движение и «поведение», которые позволяют сделать вывод о состоянии органов или тканей организма.

-

Томские учёные и инженеры разработали криоаппарат, призванный сократить время проведения хирургических операций на сердце. Главная инновация в приборе — способ его подогрева, позволяющий быстро и безопасно отсоединить наконечник инструмента от сердечных тканей.

Разработка прибора началась три года назад по заказу главного кардиохирурга России Лео Бокерии. Главная задача состояла в том, чтобы доработать криоаппарат для оперативного лечения аритмии и других паталогий сердца. В частности, требовалось найти новый способ разморозки наконечника инструмента, который для оперативного вмешательства в сердечные ткани остужается с помощью закиси азота и примораживается к определённому участку, что в свою очередь приводит к гибели клеток. Чтобы убрать инструмент от органа, его приходится каким-то образом нагревать. Для этого, как правило, используют физраствор, но хирурги не очень довольны таким способом, так как он затягивает операционный процесс. Есть претензии и к используемому для охлаждения азоту, который считается небезопасным газом.

Специалисты томского НПО «НИКОР» предложили новую модель криоаппарата, в которой вышеперечисленные задачи решаются с помощью газов.

-

Сегодня в поселке Атак Тарского района открылся новый корпус психоневрологического интерната. Современное здание рассчитано на 150 пациентов — которые уже переехали в новые палаты из старых, ветхих деревянных зданий. На возведение ушло 4 года, потрачено — более 200 миллионов рублей. Уютные палаты, актовый зал, помещение для занятий физкультурой, просторные холлы. Кроме того, новый корпус уменьшит и очередь в подобные социальные объекты. В которой сейчас — 350 человек. В дальнейших планах регионального правительства — введение в эксплуатацию еще одного подобного сооружения. Этой осенью в Любинском районе откроется новый корпус Драгунского психоневрологического интерната рассчитанный на 100 человек.

-

Новый доильный зал, оборудованный современной техникой, открылся в ЗАО «Богодуховское» в Павлоградском районе. Владелец предприятия Виктор Буц, у которого уже есть опыт работы с такими технологиями, утверждает, что модернизация доильных залов повышает удои и приносит хозяйству ощутимую выгоду.

8 августа, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих участвовал в открытии нового доильного зала в ЗАО «Богодуховское». Вместе с ним новые технологии оценили главы крупнейших хозяйств Омской области, занимающихся молочным животноводством.

Как рассказал Виктор Буц, новый доильный зал, оснащенный аппаратами «Параллель» обошелся хозяйству в 12,5 млн рублей. Однако, затраты оправданы — новый зал создает комфортные условия для животных, что значительно повышает удои и, соответственно, достаток хозяйства. Добавим, что это уже 2 такой зал в ЗАО «Богодуховское», первый был построен в 2013 году. С тех пор продуктивность коров Буца повысилась до 22 литров молока в сутки.

-

Проект по разработке и организации производства диагностических приборов, которые позволяют наблюдать за развитием беременности и состоянием новорожденных в условиях стационара и в домашних условиях, реализует компания «Диагностика+» в рамках инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области».

Проект включает в себя разработку и организацию серийного производства комплекса устройств, которые могут использоваться как акушерами-гинекологами (профессиональный вариант), так и самими пациентами в домашних условиях. Устройства позволяют своевременно обнаружить угрожающие состояния плода и беременной, а также контролировать функции внешнего дыхания у новорожденных. В состав комплекса входят Устройство суточного мониторинга состояния плода и беременной, приборы для контроля дыхания новорожденного (для использования как в условиях медицинского стационара, так и в домашних условиях), а также система телемедицинских консультаций, обеспечивающая связь устройств в единых комплекс.

-

Детский сад рассчитан на 220 мест. В дошкольном учреждении создано 12 групп (5 групп для детей от полутора до трех лет и 7 групп для детей от трех до семи лет), имеются спортивный и музыкальный залы, бассейн, зимний сад, медицинский блок, пищеблок.

Стоимость строительства составила более 123 миллионов рублей (46,3 млн. рублей — средства федерального бюджета, 50 млн. рублей — областной бюджета, 27 млн. рублей — муниципальный бюджет). Кроме того, за счет средств муниципального бюджета приобретены хозяйственный и мягкий инвентарь, посуда, игрушки.За последние три года в Костромской области было открыто 2,5 тысячи новых мест в дошкольных учреждениях, до конца года в регионе будет открыто еще 1200 мест для дошкольников.

-

«Идея создания пенокриогелей возникла в результате размышлений, как получить легкое, не дорогостоящее, теплоизоляционное вещество для Северных районов», — говорят доктор химических наук Владимир Николаевич Манжай и кандидат химических наук Мария Сергеевна Фуфаева. Область применения такого вида материалов — в качестве не проводящего тепло средства для нефтепромыслового оборудования при добычи и транспорте углеводородов в низкотемпературных регионах.

Полученное вещество намного эффективнее обычного криогеля, получаемого после цикла замораживания-оттаивания водного раствора поливинилового спирта, так как содержит газовую фазу. Пенокриогель формируют после такого же действия, но направленного, как можно понять по названию, на пену. Ее образуют разными способами — механическим или химическим.

-

Сотрудники лаборатории термоактивных полимеров, созданной на базе Томского политехнического университета, разработали уникальное покрытие, которое способно существенно повысить износостойкость ламинированной доски. Новое покрытие представляет собой сверхпрочный пластик, который изначально создавался для аэрокосмической отрасли. Теперь разработка томских ученых найдет себе более прикладное применение.

Ламинат, покрытый полимером, устойчив к внешним воздействиям — он не боится влаги и высоких температур. Его практически невозможно поцарапать. Обычный ламинат плохо переносит повышенную влажность, однако, покрытый полимерным составом, он приобретает качества, вполне сравнимые с характеристиками кафельной плитки. Это означает, что ламинированную доску с инновационным покрытием можно будет использовать в ванной, на кухне или в любом другом помещении с повышенной влажности.

Томские ученые уже запатентовали состав полимерного покрытия и технологию его нанесения на поверхность доски. В ближайшем будущем при ТПУ будет открыто опытное производство нового типа ламината. Разработкой уже заинтересовались ведущие производители напольных покрытий — 26 июля 2014 года с сотрудниками лаборатории провели рабочую встречу представители компании Tarkett.

-

Малое инновационное предприятие при Томском политехническом университете (ТПУ) «СибЦВИБ» (Сибирский центр вибродиагностики и балансировки) разрабатывает портативные приборы для измерения и анализа вибрации под задачи предприятий.

«Есть несколько способов эксплуатации оборудования, — говорит директор ООО „СибЦВИБ“ Евгений Сикора. — Первый — что называется до отказа: когда человек, например, ездит на машине и не заезжает в сервис, пока она не сломается. Второй — с плановым ремонтом: скажем, раз в сто километров в машине обязательно меняют масло. Третий вариант — по техническому состоянию: чувствуешь, что в машине неполадки — идешь к специалисту. То же самое и с предприятиями. В первом случае нужно иметь запасное оборудование, а в промышленном масштабе это большие затраты. Во втором должны быть зарезервированы запчасти: тоже недешево. В третьем чуть потратишься на диагностику, но серьезно сэкономишь на ремонте».

-

Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний открыт на базе Клинической медико-санитарной части № 9. Реконструкция и оснащения центра обошлась бюджету в 80 млн рублей.

В новом отделении организованы реанимационные палаты, а также обычные палаты, лаборатория и отдельный кабинет, в котором установлен самый современный ангиографический комплекс.

Современная система позволяет выполнять широкий спектр рентгенохирургических операций. Хирургам больше не понадобится скальпель и разрезы. Кроме того, оборудование позволит точно диагностировать и быстро оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди омских больниц — это уже четвертое отделение, оснащенное антиографической установкой.

-

В октябре-ноябре сельскохозяйственный производственный кооператив «Белосток» планирует ввести в строй высокотехнологичный животноводческий комплекс — молочно-товарную ферму на тысячу фуражных коров в селе Пудовка Кривошеинского района.

Подобных объектов в Томской области не строилось более 20 лет. Проект стоимостью 555 млн рублей реализуется при поддержке областного бюджета. -

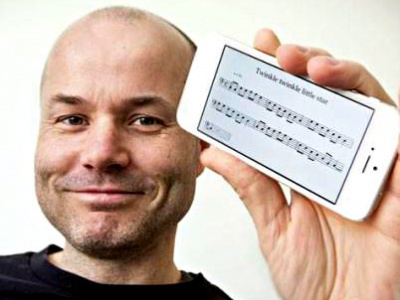

Программа, выпущенная разработчиками из ТУСУРа, предназначается, в первую очередь, для композиторов и вокалистов.

«Основное преимущество нашей программы в том, что она способна определять ноту, воспроизведенную даже за четверть секунды, тогда как существующие программы справляются с определением лишь в том случае, если берёшь ноту долго. Если приложение установить на мобильное устройство, то достаточно будет напеть мелодию, и она автоматически сформируется в ноты на экране устройства. Для профессиональных музыкантов или людей, увлеченных музыкой, такая опция будет полезна, когда нет доступа к инструментам: мелодия будет не просто записана звуковым файлом, а переложена на ноты», - цитирует портал университета слова Антона Конева — автора проекта и доцента кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС) ТУСУР.

-

Томские учёные разработали конвертор, который позволит соединить реальный механизм с виртуальной разработкой. Как сообщает Innotomsk.ru, к конвертору можно подключить любое устройство и компьютер с системой компьютерного моделирования «МАРС», в основе которой лежит метод компонентных цепей, позволяющий передавать данные из компонента в компонент.

«Для примера возьмем установку комплексной подготовки природного газа к транспорту, — рассказал Тарас Ганджа, один из братьев-разработчиков и доцент кафедры моделирования и системного анализа ТУСУРа. — Добытый из недр Земли газ содержит разные примеси тяжелых веществ, от которых его нужно очистить, и воду, которую нужно извлечь из газа для его более экономичной транспортировки по трубопроводам. Для осушки газа используется метанол, но он дорог, его необходимо экономить. С применением нашего виртуально-физического конвертора мы можем найти минимальное значение метанола, при котором газ будет полностью осушен и будет иметь минимальную себестоимость. Таким образом, происходит экономия 1,2−2 миллиона рублей».

-

Компания «CreoPop» (группа компаний DI-Group), разработавшая линейку чернил для 3D-ручки, 3D-принтеров и саму ручку, преодолела рубеж продаж в 150 тысяч долларов. Также «СreoPop» уже получил заказы от крупных оптовых компаний из 35 стран мира. Реализовать проект удалось благодаря победе в конкурсе на софинансирование части затрат на инжиниринговые услуги, который проводил Томский региональный инжиниринговый центр (ТРИЦ).

— С моей точки зрения, победа в конкурсе дала практически готовый продукт: у них была идея, как на базе продукта, который есть, сделать то, что будет более конкурентоспособно, более востребовано. С помощью нашего финансирования идея была проработана, доведена до продукта, реализована модернизация формулы, проведены испытания. На выходе — готовый продукт, — рассказал гендиректор ТРИЦ Михаил Головатов. ТРИЦ профинансировал разработку на 3 млн 150 тысяч рублей, еще 350 тысяч вложила компания. В данный момент компания решает вопрос о производстве чернил на территории Томской области.

-

Магистерские дипломы Томского политехнического университета получили 10 студентов: все они — выпускники новой для ТПУ программы «Инжиниринг в биотехнологических и фармацевтических производствах».

Обучение магистрантов проходило на базе научно-образовательного центра «ТПУ — Р-Фарм», совместно со специалистами Сибирского государственного медицинского университета, НИИ Фармакологии ТНЦ СО РАМН. «Нам удалось создать уникальный сетевой механизм взаимодействия, — говорит заведующий кафедрой физической и аналитической химии Института природных ресурсов Абдигали Бакибаев. — На базе ТПУ проходили в основном лекционно-практические занятия и занятия в лабораториях технологического направления. А все лабораторные и практические занятия по фармтехнологиям проводились на базе СибГМУ, курс доклинических исследований препаратов — в лабораториях НИИ Фармакологии».

-

В Томском политехническом университете прошли демонстрационные эксперименты уникальной испытательной установки электроимпульсного разрушения железобетонных конструкций. Наблюдали за демонстрацией потенциальные заказчики оборудования — представители строительных компаний из разных городов страны.

— Существующие установки позволяют разрушать железобетонные конструкции лишь механическим способом, при этом получившиеся отходы практически невозможно утилизировать, — рассказывает ведущий инженер кафедры техники и электрофизики высоких напряжений ТПУ Николай Капишников. — Все это свозится на полигоны. Сегодня компании, в результате производственной деятельности которых образуются отходы ЖБК, вынуждены нести большие расходы за вывоз отходов, за их размещение на полигонах, оплачивать экологический сбор за негативное воздействие на окружающую среду.