-

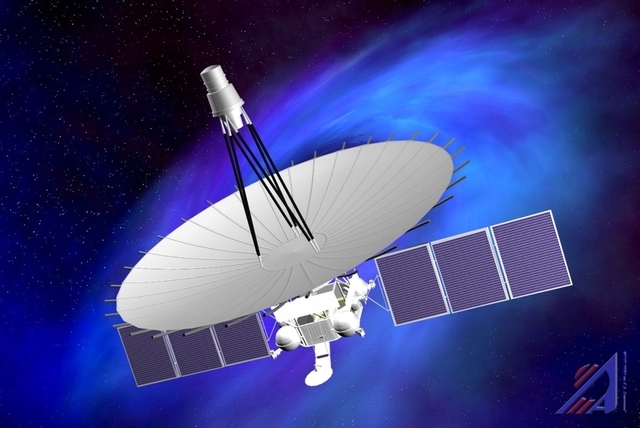

Сигналы российской космической станции Спектр-Р с бортовой космической обсерваторией РадиоАстрон теперь будут приниматься ещё одной станцией слежения и приема информации, принадлежащей американской обсерватории Гринбэнк. Соответствующий документ был на днях подписан представителями Астрокосмического центра ФИАН – головной научной организации проекта РадиоАстрон, и Национальной Радиоастрономической обсерватории США Гринбэнк (Green Bank, National Radio Astronomy Observatory, NRAO).

- radioteleskop spektr-r

-

Ученые из ФИАНа совместно с учеными из Кембриджа в рамках Европейского проекта получили пикосекундный импульс синего лазера. Полученные результаты открывают новые перспективы, не только с точки зрения научных исследований, таких как "фотографирование" движения элементарных частиц, но и расширения области применения лазерной техники, например создание новых накопителей информации превышающих по ёмкости Blue Ray диски.

- Violet laser

-

Специалисты Центра имени Хруничева завершили сборку многофункционального лабораторного модуля "Наука" (МЛМ) для Международной космической станции (МКС) и отправили его для дальнейших испытаний в РКК "Энергия", сообщает пресс-служба центра.

- Модуль "Наука". Фото ц-тра Хруничева

"Завершены работы по изготовлению и сборке летного изделия многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) для Международной космической станции. В ночь с 6 на 7 декабря модуль был отправлен в РКК "Энергия" для дальнейших электрических испытаний бортовых систем", — говорится в сообщении.

-

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали прибор — радиотомограф, который позволяет, в частности, "видеть" через стены, искать противопехотные мины и археологические объекты, самолеты-невидимки и даже людей под завалами, сообщил РИА Новости во вторник заведующий кафедрой радиофизики вуза профессор Владимир Якубов.

По его словам, радиотомограф — это радиолокатор, сопряженный с компьютером. Он позволяет дистанционно "увидеть" даже самые мелкие скрытые предметы. Радиотомограф ученых томского вуза в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, стоит он около 1-2 миллионов рублей.

-

Татьяна Бирштейн, единственный российский лауреат международной премии «For Women in Science»

Не секрет, что в мировой науке мужчин гораздо больше, чем женщин. И статистика это подтверждает. Так, среди студентов, обучающихся научным дисциплинам, – лишь 30% женщин; среди научных сотрудников – 29%; среди лауреатов Нобелевской премии –2,9%. Катастрофически мало и несправедливо. Как изменить сложившуюся ситуацию, как стимулировать женщин на научные подвиги? Только собственными силами. Так считают в компании «Л’Ореаль» и организации ЮНЕСКО, которые совместными усилиями учредили программу «Женщины в науке». Она существует с 1998 года и включает в себя три направления.

Первое из них – международная премия «For Women in Science», которую ежегодно присуждают в Париже пяти выдающимся женщинам-ученым из разных частей света. Единственным пока лауреатом этой престижной премии от России (в категории «Европа») стала профессор Санкт-Петербургского института макромолекулярных компонентов РАН Татьяна Бирштейн. В 2007 году она была удостоена высокой награды за научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Санкт-Петербургского университета. -

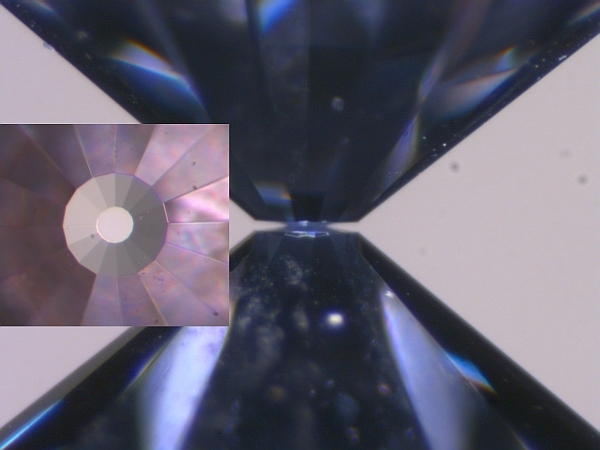

Учёные из и (оба — Россия) при финансовой поддержке Института Карнеги (США) впервые обнаружили условия, при которых оксид никеля переходит в остояние электропроводящего металла.

Зафиксировать появление металлических свойств у оксида удалось в условиях невероятно высокого давления, которое почти в 2,5 млн раз превысило атмосферное (240 ГПа). Отчёт об открытии опубликован в журнале Physical Review Letters.

- beveled_anvils.jpg

Рис. 1. Алмазные тиски с зажатым в них образцом (фото Steve Jacobsen / Northwestern University).

Достижение рассматривается научным миром как весомый вклад в науку о конденсированных состояниях вещества.

-

В первом открытом конкурсе заявок на наблюдательное время проекта наземно-космического интерферометра РадиоАстон выразили желание участвовать 160 астрофизиков из 18 стран мира, включая 34 российских. Тематика исследований покрывает громадный диапазон задач от квазаров до пульсаров, от космологии до гравитации.

- радиоастрон

-

В Москве завершила свою работу VI Международная биотехнологическая выставка , где были представлены инновационные разработки и проекты из России и стран дальнего зарубежья. Все три проекта вызвали большой интерес у участников выставки и получили высокую оценку – в Томск отправилось три золотые медали!

Политехники участвовали с тремя проектами в разных номинациях. За научные разработки диплом и золотую медаль получил проект «Композитные нано- и макроразмерные материалы для медицины – лекарства, диагностикумы, биосенсоры», руководитель проекта - профессор Виктор Филимонов.

-

8 ноября, на базе Кубанского государственного медицинского университета открыт международный научно-исследовательский клинико-образовательный центр регенеративной медицины.

Международный научно-исследовательский клинико-образовательный центр регенеративной медицины, созданный на базе , станет клинической платформой для разработки и внедрения новых регенеративных технологий.

На эти цели центр получил правительственный грант в размере 150 млн. рублей. Работы по выполнению гранта начались с 1 октября, сроки реализации проекта – до 2013 года включительно.В лаборатории регенеративной медицины будут создаваться искусственные органы и ткани, которые хирурги краевой клинической больницы затем будут пересаживать пациентам, нуждающимся в трансплантации.

-

В Санкт-Петербурге на базе Крыловского государственного научного центра построена первая очередь уникального ледового бассейна, предназначенного для моделирования плавания судов в различных районах ледовых акваторий. Сегодня с ходом строительных работ оснащения этого бассейна различной аппаратурой, оборудованием и холодильными установками ознакомился вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

Уникальный комплекс, подобного которому нет в судостроительной промышленности ни одной страны мира, позволяет имитировать все нюансы плавания судов различных типов и тоннажа. Крупнотоннажные танкеры и суперледоколы смогут отныне "выполнять рейсы по высокоширотным трассам", не покидая района Средней Рогатки в Санкт-Петербурге. -

В Парке Горького открылась фотовыставка авторов сайта "Наука популярна". Несколько десятков фотографий животных, растений и ландшафтов, представленных в рамках выставки, наглядно показывают движение жизни от простого к сложному, раскрывая секреты эволюции на нашей планете.

Именно красота и разнообразие природных ландшафтов явилось результатом многолетней деятельности всего живого, которое, совершенствуя окружающий мир, совершенствовалось само. "Наша выставка рассказывает о нелегкой борьбе жизни с силами хаоса, которая продолжается по сей день и имя которой — эволюция", — пояснил Антон Евсеев, автор Planetpics. -

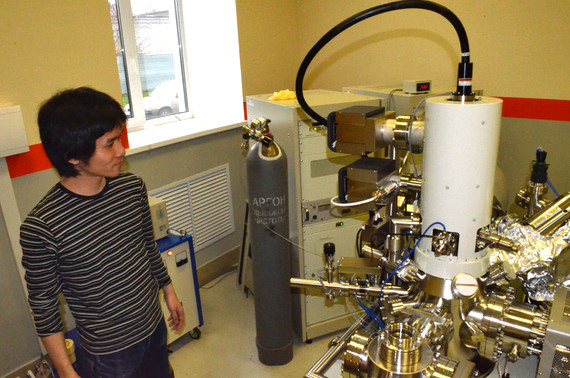

В лаборатории идет пуско-наладка уникального прибора для микроанализа и анализа поверхности Оже-микрозонда JAMP-9500F.

Пуско-наладку производят инженеры японской компании JEOL, ведущего поставщика электронных микроскопов, спектрометров и другого сверхточного оборудования. Оже-микрозонд JAMP-9500F является сверхвысоковакуумным. Поэтому после доставки в лабораторию из Японии требуется несколько циклов длительного отжига (двое-трое суток). Этот процесс позволяет удалить с внутренних поверхностей анализатора адсорбированные газы и жидкости (в основном углеводороды и пары воды).

Пуско-наладочные работы продлятся почти месяц. Это третий Оже-спектрометр последнего поколения фирмы JEOL, который есть в России. Кроме Казани, они есть в Калининграде и Москве.

-

В открылся и начал работать Международный аналитический центр. В его создании приняли участие немецкий производитель Analytik Jena AG и российская компания «Интерлаб». В отремонтированных комнатах институтской лаборатории собрано уникальное и самое современное на рынке аналитическое спектроскопическое оборудование стоимостью несколько сотен тысяч евро.

В частности, в центре установлен мультиэлементный анализатор multi EA 5000 для исследования суммарных параметров содержания серы, углерода, азота и хлора. Здесь же введен в эксплуатацию атомно-абсорбционный спектрометр с источником сплошного спектра contrAA 700, позволяющий одновременно определять в исследуемых образцах более 70 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. К этому прибору прилагается уникальная приставка для прямого анализа твердых проб SSA 600.

-

21 октября в Архангельск вернулась поисковая экспедиция Дмитрия Кравченко на судне «Алдан». Напомним, экспедиция, в состав которой вошли подводные археологи, водолазы и гидроакустик, геофизик и сотрудники парка «Русская Арктика», месяц провела на территории национального парка «Русская Арктика» в заливе Ледяная гавань, у мыса Спорый Наволок. Целью экспедиции было – подтвердить с помощью специальных приборов нахождение в нескольких метрах от берега природной геомагнитной аномалии и убедить научное сообщество, что эта аномалия – не что иное, как остов каравеллы голландского шкипера Виллема Баренца. Подводный археолог, историк, Дмитрий Кравченко ищет знаменитую голландскую каравеллу на протяжении нескольких десятков лет. В 2012 году экспедиции оказали финансовую помощь Русское Географическое общество и Фонд содействия северным и арктическим территориям «Север – наш!».

Дмитрий Кравченко: «Экспедиция столкнулась с непреодолимым фактором, играющим против нас – со стихией. Снежные заносы, ветер до 30 м/с, нагонные волны у берега, отрицательные температуры не могли дать нам в полной мере воплотить задуманное. Так, например, из-за сильной волны осложнилась работа с магнитометром и гидролокатором бокового обзора, которые давали сбой и ошибочные показания. Из 11 запланированных на проведение исследований мы смогли использовать не полных пять дней. Однако нам все же улыбнулась удача: практически в последний день работ мы нашли у уреза воды 4 фрагмента шпангоутов. И самое главное – они принадлежали днищевой части каравеллы! Сейчас с каждого сняты спилы, которые пройдут исследование с помощью радиоуглеродного анализа в Геологическом институте РАН». -

В минувшую субботу через Кисловодск на большегрузных автомобилях провезли негабаритный груз – контейнеры с деталями главного оптического телескопа Кавказской горной обсерватории (КГО).

В современной России мест с благоприятными условиями, где можно было бы продуктивно вести астрономические наблюдения, мало. Выбор пал на гору Шаджатмаз в 30 километрах от Кисловодска, где с середины минувшего столетия работает солнечная станция РАН. В начале 2006 года Правительство РФ приняло решение о выделении средств на строительство 2,5-метрового оптического телескопа для Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. Известная французская фирма «Сажем», а также субпод-рядчики из Италии и Китая изготовили и в нынешнем году доставили в Москву зеркала, их оправу, механические части и купол телескопа.

-

Научно-исследовательское судно «Алдан»

Научно-исследовательское судно «Алдан» покинуло место – Ледяную Гавань, место, где в 1596 году голландская экспедиция под руководством шкипера Виллема Баренца провела самую сложную свою зимовку в попытке пройти Северным морским путём из Европы в Индию.

Поисковые работы на месте гибели судна начались в 1977 году, после чего в 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1991, 1992, 1995, 2006, 2008 и 2009 годах в Ледяной гавани работали очередные экспедиции.

Не смотря на то, что корабль по-прежнему не найден, нельзя сказать, что экспедиция была неудачной. «Да, - сказал Дмитрий Кравченко, историк, штурман дальнего плавания, Вице-президент Ассоциации Путешественников России и идейный вдохновитель экспедиции. – Корабля мы не нашли, но обнаружили большое скопление его фрагментов в том месте, где и не предполагали, поэтому всё ещё впереди». -

В Курске начал работу междисциплинарный нанотехнологический центр. Уже действуют 2 уникальных микроскопа и есть 1-е научные результаты.

Посетителей наноцентра встречает необычная фотовыставка. Знакомьтесь, это стафилококки на коре дерева, а тут нанофотохудожники запечатлели олово на углероде. Шаровидные формы удивили своей красотой даже ученых. Увеличение до 100 тыс. раз возможно с помощью специального оборудования, которым может похвастаться далеко не каждый российский регион. Уникальный растровый электронный микроскоп. Его разрешение 1 нанометр. Это позволяет вести исследования в области микро- и наноэлектроники, химии, физики и биологии. Микроскопы будут использовать сотрудники научно-исследовательского центра Министерства обороны, ученые-аграрии и медики.

-

Ни спутники, ни автоматы не могут заменить человека. Дрейфующие полярные станции с отечественными учеными постоянно присутствуют в Арктике с 1937-го года – с перерывом на войну и перестройку. 9-го октября ледокол «Россия» снова вернулся из экспедиции. Он забирал на большую землю команду полярников «Северный полюс-39» и высаживал на льдину юбилейную станцию – «Северный Полюс – 40».

Атомоход «Россия» вышел из Мурманска днём 8 сентября, и уже вернулся домой. За время месячного плавания "Россия" преодолела более 5,5 тысячи морских миль в водах Северного Ледовитого океана, из них большую часть - во льдах. В этом году ее путь к дрейфующей станции пролегал через Северный полюс.

Главная задача высокоширотной морской экспедиции «Арктика-2012» выполнена, и полярники дрейфующей станции «Северный полюс-39» сняты со льдины. Попутно успели решить и другие научные вопросы – в частности, открыли новый остров. Его появление в архипелаге Земля Франца Иосифа предполагали ещё с 2006-го.

-

Каждый житель развитых стран в среднем ежедневно производит 1,5–2 килограмма мусора, 60% которого составляют бумаги, пищевые отходы и прочая органика. Поэтому вопрос утилизации этих отходов становится всё более острым. Переработка до (водорода с некоторыми примесями), казалось бы, решает проблему и одновременно открывает новые возможности для альтернативной энергетики. Но, как это часто бывает, на пути красивой энергосберегающей идеи возникают десятки научно-экономических преград, привлекающих научные группы по всему миру. Интересную работу в этой области недавно опубликовала в International Journal of Hydrogen Energy и группа российских учёных из и . Исследователи сконструировали биореактор, совмещающий в себе бактериальную среду, производящую водород из бумажных отходов, и топливный элемент, превращающий этот водород в электричество.

-

Пока интернет гудел о якобы рассекреченном месторождении импактных алмазов в Сибири, корреспонденты обнаружили россыпи кристаллов в самом центре Москвы, вблизи ЦПКиО им. Горького – в НИТУ «МИСиС». Конечно, речь идёт об искусственных алмазах, но прибыль они могут приносить столь же ощутимую, как диаманты из недр Земли. Сотрудники вузовской лаборатории сверхтвёрдых материалов создали успешный бизнес – в России никто, кроме них, не выпускает алмазные сопла для газо- и гидроструйной техники. А стойкость к абразивному износу у алмазных материалов из МИСиС высочайшая в мире.