-

Иван Нестеров

Тюменские ученые создали новый вид топлива. Об этом Агентству нефтегазовой информации рассказал член-корреспондент РАН, директор НИИ геологии и природных ресурсов, профессор ТюмГНГУ Иван Нестеров.

По его словам, твердое топливо может добываться из углей и горючих сланцев. На базе проведенных лабораторных испытаний выяснилось, что тюменские ученые способны создать твердое топливо с теплотворной способностью порядка 60 и более тыс. килокалории на килограмм. Базой для этого типа топлива является бурые и каменные угли, горючие сланцы, смолы и асфальтены нефтей. «Мы работали над этим топливом 30 лет. Опыты проводили в Новосибирске в Сибирском отделении СО РАН. Они заключались в облучении керогенов, углей, асфальтенов и других углеводородных соединений пучками электронов», - рассказал Иван Нестеров.

-

Прогресс даёт человеку всё больше шансов столкнуться с влиянием космической погоды: процессы на Солнце воздействуют на электронное оборудование спутников в космосе, их проявления на высоких широтах могут быть опасны для самолётов и наземных коммуникаций. Чтобы предсказывать поведение космической погоды, нужно собрать массу данных. Этим занимаются сотрудники отдела оперативного космического мониторинга Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ. Они анализируют космическую информацию и выкладывают данные в открытый доступ на специально созданном для этого .

Справка:

Проект «Разработка интернет-технологий для обеспечения доступа к данным российских космических проектов» поддержан на 2007–2013 годы. Срок выполнения – с сентября 2011 по сентябрь 2012 года. Объём финансирования – 14 миллионов рублей.

Магнитосфера Земли в 3D на портале «Космическая погода»

-

Первые эксперименты по получению материалов в космосе начались 50 лет назад. За прошедшие годы основные методики и подходы к данным исследованиям не претерпели больших изменений, но цели работ, лежащих в этом русле, стали совсем другими: от поиска новых термостойких металлов учёные перешли к полупроводниковым кристаллам для солнечной энергетики. К очередному эксперименту из этой серии готовятся исследователи из совместно с коллегами из Университета Хьюстона (): на борту Международной космической станции (МКС) они хотят вырастить кристаллы совершенной структуры для солнечных панелей.

-

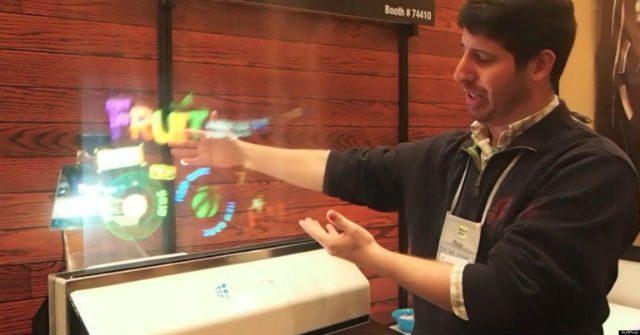

В День российской науки компания продемонстрировала рекламному бизнесу инновационный дисплей без экрана, откликающийся на множественные прикосновения

-

Демидовские премии были учреждены почти за 70 лет до появления Нобелевских и в 19 столетии вручались 34 раза. Ими были удостоены россияне, имена которых известно по всему миру и вошли в историю, - хирург Николай Пирогов, путешественник, академик Фердинанд Врангель, мореплаватель Иван Крузенштерн и многие другие. Вручение премий было приостановлено в 1861 году, но в 1992 году традиция была возобновлена. Вручение Демидовских премий ведет к росту интереса к науке, повышению престижа научных профессий.

В своей новой истории Демидовские премии учёным, обладающим мировой известностью, вручаются уже 20-й раз. С момента учреждения премии она выросла в 15 раз и составляет 1 миллион рублей.

В этом году премия была вручена выдающимся российским учёным 8 февраля. Лауреатом премии в области физики стал , за особый вклад в области химии отмечен , а в развитие международных отношений, по мнению членов комитета по премиям Демидовского фонда, самый большой вклад внес Примаков.

-

Их имена по традиции названы накануне 8 февраля, Дня науки. Лауреаты представляют разные области знаний. Это биолог Дмитрий Чудаков, историк Андрей Усачев, физики Федор Игнатов и Корнелий Тодышев, химик Надежда Бокач. Среди лауреатов - известные в мировой науке ученые с высокими индексами цитирования и Хирша. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.

- один из ведущих в мире специалистов в своей области. Его статьи опубликованы в престижных международных изданиях, в том более 10 работ в журналах группы Nature. Он - один из самых цитируемых молодых ученых России: его индекс цитирования - 2300, индекс Хирша - 23.

Работа Дмитрия Чудакова посвящена уже знаменитым сегодня флуоресцентным белкам. -

6 февраля в новосибирском Академгородке открылся новый корпус Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Строительство нового корпуса обошлось в сумму порядка 300 млн. рублей.

Для исследовательского центра построено трехэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров с оборудованными по международным нормам сверхчистыми помещениями. Помимо проведения исследований, они также пригодны для производства медицинских препаратов.

В новом здании — клеточном центре — будут проходить работы в области геномики, протеомики, биоинформатики. Центр будет предназначен для коллективного пользования, как и созданный прежде виварий — в нем смогут работать все ученые, занимающиеся биологическими исследованиями.

В центре предполагается исследовать продуценты биологически активных веществ, белков терапевтического значения, лечебные антитела, в том числе антитела к клещевому энцефалиту. Также ученые в центре будут работать над противоопухолевыми препаратами в стадии испытаний и над созданием органов и тканей на основе стволовых клеток.

-

В Татьянин день, 25 января, на факультете открылась обновлённая . Студенческие команды будут вести в ней исследования на стыке точных и естественных наук, а также гуманитарных направлений. На базе лаборатории стартуют два новых учебных курса: «Дополнительные главы по гетерогенным параллельным вычислениям», а также инновационный практикум, где студенты могут попробовать себя в роли разработчиков коммерчески успешных проектов в сфере IT.

Инвестиции в лабораторию со стороны составили десятки тысяч долларов. Сотрудничество Intel и МГУ имени М.В. Ломоносова длится чуть больше десяти лет. На данный момент компания ведёт 16 совместных проектов с университетами России, не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Всего Intel тратит на образовательные программы в средней и высшей школе по всему миру 100 миллионов долларов в год.

-

Медалью «За заслуги в освоении космоса» награждены сотрудники НИИЯФ МГУ Юрий Логачёв, Иван Яшин и Илья Рубинштейн, сообщает института.

Юрий Логачёв, профессор, доктор физико-математических наук, получил медаль за экспериментальные исследования космической радиации в околоземном пространстве, в магнитосфере Земли, во внутренней и внешней гелиосфере. Благодаря этим исследованиям сейчас есть возможность диагностировать межпланетное пространство и тем самым обеспечивать космонавтам максимально безопасный полёт.

Иван Яшин, кандидат физико-математических наук, отмечен наградой за участие в проведении экспериментов по исследованию космического излучения высоких энергий галактического происхождения. Он – ведущий исполнитель первых университетских спутников «Университетский – Татьяна» и «Университетский – Татьяна-2». В настоящее время Яшин является главным конструктором комплекса научной аппаратуры спутника МГУ «Ломоносов».

-

Да, да, и ты, участник проекта "Сделано у нас", можешь приложить свою руку к масштабному проекту российских учёных.

Широкий атмосферный ливень (схема)

Научно-образовательный проект российских физиков позволяет любому пользователю Интернета попробовать силы в современном физическом эксперименте по изучению космических лучей с использованием распределенной установки для регистрации широких атмосферных ливней «Русалка».

Проверить справедливость фундаментальных законов механики может в домашних условиях каждый школьник. Для опытов, демонстрирующих основные законы термодинамики, электромагнетизма и оптики, достаточно оборудования, имеющегося в школьной лаборатории. В физических лабораториях большинства вузов можно повторить эксперименты, определившие развитие физики в начале XX века. Однако, в таких фундаментальных областях науки, как астрофизика или физика элементарных частиц, стоимость по-настоящему современных установок часто сравнима с годовым бюджетом небольшого государства. Как правило, такие установки недосягаемы не только для школьников, но и для подавляющего большинства студентов. Поэтому представления о том, в чем в наше время состоит работа физиков, школьник, при выборе будущей профессии и соответствующего ВУЗа в большинстве случаев не имеет.

Познакомиться с современным физическим экспериментом ближе позволяет интернет-проект «Ливни знаний». Имея лишь доступ во Всемирную паутину, любой желающий может с помощью этого проекта принять участие в исследовании космических лучей, на практике познакомиться с экспериментальными методами физики элементарных частиц и попробовать себя в анализе данных. -

Большинство подопытных в этой лаборатории можно увидеть только через микроскоп. Специалисты СФУ разработали новую технологию экспертизы воды. Насколько опасна жидкость для окружающей среды и человека, определяют на микроорганизмах. Экспертиза на таком оборудовании не требует сложных реагентов или условий. Разработкой уже заинтересовались несколько сотен лабораторий.

Проект вынашивали больше десяти лет. И недавно на международной выставке "Биоиндустрия" учёные получили за разработку золотую медаль. Жюри экспозиции особо отметило коммерческую составляющую. Технология уже поставлена на конвейер, а не пропадает на стадии чертежа. Разработку взяли на вооружение около 80% лабораторий Ростехнадзора и Росприроднадзора. Круг применения инновации — от экспертизы питьевой воды до определения класса опасности отходов.

Одним из главных преимуществ технологии является оперативность. Качество воды можно определить за несколько часов. Тогда как в случае с аналогами уходит в два, а то и в три раза больше времени. -

Группа ученых из Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) получила формулу моделирования ударных волн в газовой среде, что позволит внести существенный вклад в развитие новой науки – плазменной аэродинамики.

- На фото: Молевич Н.Е. на Третьей Европейской Конференции по Аэрокосмическим наукам. 3 EUCASS, Версаль, Франция, 2009г.

-

Главные места на пьедестале разработок Томского политехнического университета заняли: дефектоскопические импульсные бетатроны – МИБ-4, МИБ-6, МИБ-7.5, КРАБ; установка «Яшма» – оборудование и технологии для осаждения плазменных покрытий; комбинированная технология осаждения износостойких покрытий (упрочнение изделий).

Малогабаритные импульсные бетатроны типа МИБ используются для радиографического контроля качества материалов и изделий в нестационарных условиях: на монтажных и строительных площадках, при контроле сварных соединений и запорной арматуры нефте-и газопроводов, контроле опор мостов, контроле литья и сварных соединений больших толщин. Транспортабельный бетатрон «КРАБ» помогает как источник тормозного излучения для контроля крупногабаритного багажа, в том числе на наличие делящихся материалов.

-

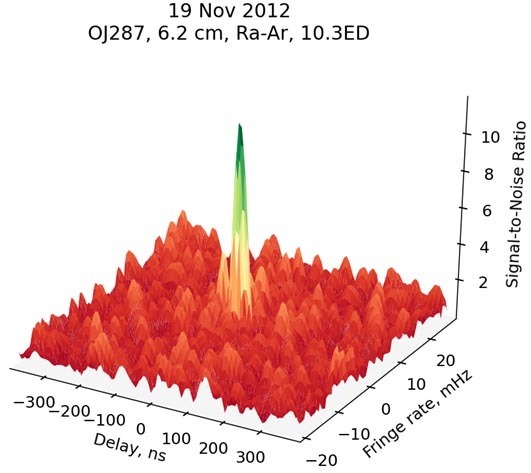

В рамках ранней научной программы, наземно-космический интерферометр РадиоАстрон продолжает свою работу. Сообщается о новых выдающихся результатах исследований далеких квазаров и протозвезд нашей Вселенной. С весны 2013 г. участники программы надеются удвоить объем доступного наблюдательного времени, благодаря вводу в строй станции слежения и сбора информации РадиоАстрон в США.

- astron150113-1

- astron150113-2

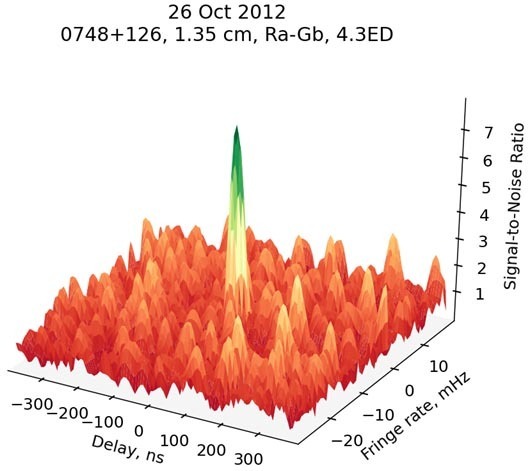

Иллюстрация 2: Квазар 0748+126, диапазон 1.3 см, проекция базы КРТ-GBT около 4.3 диаметров Земли (4,100 Mλ), отношение сигнал-шум около 8. Копирайт: АКЦ ФИАН

-

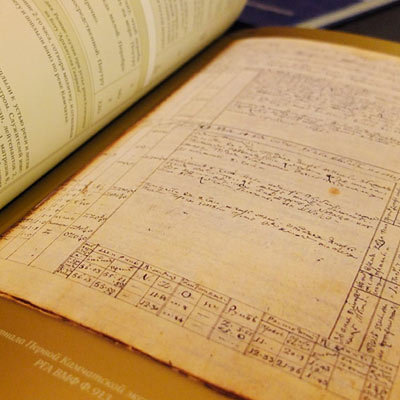

Страницы «Журналов Первой Камчатской экспедиции от Санкт-Петербурга до Камчатки»

Благодаря совместной работе Российского государственного архива ВМФ, МЧС и «Российского союза спасателей» дневники участников экспедиции впервые полностью опубликованы на русском языке.

Так вышло, что за почти 300 лет, которые прошли со времен Первой и Второй Камчатских , дневники участников полностью не издавались. Отчасти потому, что они разрознены по разным ведомствам и даже странам. Так что издание дневников участников Первой Камчатской экспедиции лейтенанта Алексея Чирикова и мичмана Петра Чаплина «Журналы 1-й Камчатской экспедиции от Санкт-Петербурга до Камчатки» - важное событие. В основу книги вошли подлинные дневниковые записи участников первой российской научной морской экспедиции. Ранее в Дании, на родине Беринга были попытки публиковать дневники, но свет увидели лишь фрагменты исторических документов. Походные записки, в которых прослежен пеший маршрут от берегов Невы до Охотского моря, плавание на маленьком боте «Святой Гавриил» вдоль берегов Камчатки, долгие годы хранились в Государственном архиве ВМФ. -

В текущем году в Тункинской долине (Республика Бурятия) стартовало строительство крупнейшей гамма-обсерватории. Её примерная стоимость – 1,5 миллиарда рублей. Уже сейчас при поддержке Италии и Германии для обсерватории закуплено 24 тонны научного оборудования. По словам директора научно-исследовательского института прикладной физики ИГУ Николая Буднева, в течение ближайших двух-пяти лет обсерватория станет ведущим мировым центром по исследованию высоких энергий.

- Тункинская долина

– Во Вселенной существуют объекты, которые за одну секунду генерируют в миллиарды раз больше энергии, чем Солнце за всё время своего существования. К счастью, такие объекты находятся достаточно далеко, будь они чуть ближе, то Земля бы просто испарилась. Но природа таких мощных астрофизических объектов до сих пор не ясна. Известно только, что на Землю приходят частицы, энергия которых в миллиарды раз больше, чем энергия частиц, получаемых на самом мощном на Земле ускорителе – Большом адронном коллайдере. Исследование потоков этих частиц, которые несут нам информацию о самых мощных по энерговыделению процессов Вселенной – это фундаментальная задача астрофизики на протяжении последних десятилетий. Тункинская долина войдёт в пятёрку ведущих мировых центров по исследованию этих процессов, - подчеркнул учёный.

-

Лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области начали строить в марте прошлого года, теперь в новом шестиэтажном здании будут работать 70 специалистов.

Как сообщили в администрации области, современное оборудование, которым оснастили лабораторию, дает больше возможностей для микробиологического мониторинга. Несмотря на высокую точность исследований, времени на их проведение теперь потребуется меньше.

Заместитель губернатора области Владимир Проскурин, присутствовавший на торжественной церемонии открытия нового корпуса, отметил, что эта лаборатория может претендовать на аккредитацию в Международной системе, после чего получит возможность проводить исследования, результаты которых будут признаваться не только в России, но и за рубежом. -

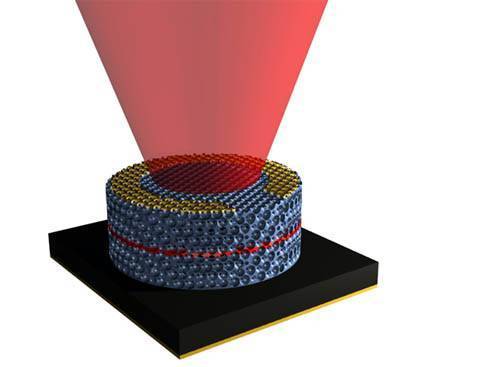

25 декабря в Санкт-Петернбурге открыта первая в России школьная лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники в физико-математическом лицее №239. Лаборатория создана на средства гранта, полученного лицеем в 2012 году на конкурсной основе в рамках Приоритетного национального проекта "Образование".

Лаборатория - это результат партнерских отношений лицея с СПбГЭТУ (ЛЭТИ). Под руководством специалистов центра "Нанотехнологии" было спроектировано оборудование, переданное лицею компанией NT-MDT, а на средства гранта правительства Петербурга были закуплены специальные высокотехнологические лабораторные столы и материалы для проведения исследовательских работ, проведено обучение преподавателей. На базе лаборатории предполагается проведение лабораторных и исследовательских занятий для школьников города по электронике, нанодиагностике и нанотехнологиям.

-

В свой первый рейс к берегам Антарктиды отправилось новейшее научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников», только что построенное Адмиралтейскими верфями для обеспечения высокоширотных экспедиций.

За 111 дней первого путешествия удастся в реальных условиях испытать все технические возможности корабля науки – мореходность, ледокольные качества, функционирование узлов, механизмов, исследовательского оборудования – и выбрать оптимальный режим эксплуатации плавучего научного центра.

На борту – 65 членов экипажа, 26 участников антарктической экспедиции, которых доставят для зимовки на шестой континент, 12 специалистов – представителей разработчиков и строителей судна и грузы для антарктической станции Беллинсгаузен.

Во время похода задействуют все 11 бортовых лабораторий с современными измерительными комплексами по исследованию верхней и приземной атмосферы, поверхности и толщи вод океана, морского льда, характера рельефа и осадков дна океанов и морей. Возвращение в Петербург намечено на 11 апреля 2013 года.

-

Антиоксиданты тиолы, применяемые при многих заболеваниях, в сочетании с витамином В12 оказывают прооксидантное действие, более того, становятся токсичными для клеток и тканей. Однако токсический эффект можно использовать в противоопухолевой терапии. Специалисты лаборатории тканевой инженерии установили, что сочетание тиола и витамина В12 вызывает гибель клеток лимфолейкоза человека.

Работу учёных поддержали аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы» и федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.