-

Сотрудники «Отдела новых материалов» Томского государственного университета совместно с коллегами из РАН создают новый вид солнечных батарей на основе ячеек Гретцеля. Основой для них служат оксидные наноматериалы и их композиции. Растворы, из которых получают оксидные композиции, можно нанести на любой гибкий носитель: ткань, металлические и полимерные материалы, тонкое стекло. После запекания на поверхности носителя образуется тончайшее композитное покрытие, обладающее способностью преобразовывать солнечный свет в электроэнергию.

«Применять нашу технологию можно в разных сферах: быту, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и других, — рассказывает руководитель лаборатории „Полифункциональные материалы“ профессор, д.т.н. Людмила Борило. — Например, гибкие солнечные батареи можно взять с собой в поход, использовать их для подзарядки ноутбука или мобильного телефона. Такой источник электроэнергии удобен в транспортировке, его можно свернуть в рулон и положить в рюкзак. Другой перспективный вариант — создание ткани, обладающей способностью генерировать тепло из солнечного света. Одежда из нее будет легкой, но вместе с тем очень теплой. Это оптимальный вариант для людей, которые работают в Арктике либо на Севере в суровых климатических условиях».

-

Первая научно-учебная лаборатория биотехнологий открылась 18 февраля в химико-биологическом корпусе Сыктывкарского госуниверситета. В ее составе больше 30 единиц современной техники, необходимой для работы студентов, профессоров и ученых.

Лаборатория состоит из двух кабинетов. В одном из них проводится разведение культур микроорганизмов и клеток животных и растений, пробоподготовка и экспериментальный анализ. Во втором помещении находится оборудование для микроскопии, спектрофотометрии и документации результатов анализа. Объектами исследований лаборатории являются микроорганизмы и клеточные культуры.

«В лаборатории собран широкий спектр оборудования, необходимого для решения биотехнологических задач с использованием методов микробиологии, молекулярной биологии, аналитической химии и клеточной биологии. Она даст университету дополнительные возможности по подготовке перспективных кадров», — отметили в вузе.

-

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) собрали опытный образец мобильного устройства, позволяющего лечить обморожения при помощи микроволн. Этот метод дешевле и эффективнее существующих, сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы разработали новое устройство, работающее на основе приборов, генерирующих СВЧ-поля значительно меньшей мощности, чем в микроволновке. Часть из этих приборов уже используется в медицине, но для других целей», — сообщили в пресс-службе.

По данным университета, обморожения составляют 10−15% всех травм в северных регионах России. Лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения ожогов. Почти в 90% случаев эта травма приводит к инвалидности.

Радиофизики ТГУ придумали, как не только ускорить лечение, но и спасти отмороженную конечность. Делать это можно с помощью СВЧ-излучения, которое способно очень быстро прогреть пораженные ткани по всей глубине, а не только снаружи.

Изначально ученые модифицировали СВЧ-печь. В результате экспериментов, проведенных в клиниках Томского военно-медицинского института (ныне закрыт), уже на четвертый день у подопытных животных восстанавливались функции конечностей.

Теперь специалисты намерены создать портативное устройство, которое можно было бы применять в машинах скорой помощи, отдаленных фельдшерских пунктах. Уже получены три патента на разработку. В настоящее время радиофизики ищут партнеров для экспериментов.

-

Более десяти лет специалисты Сибирского физико-технического института (СФТИ) Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают и внедряют в производство реагенты для буровых растворов и горно-обогатительных работ, которые превосходят импортные аналоги по качеству и цене.

«В России занимаются реагентами для буровых растворов, но проблема в том, что их качество зачастую ниже импортных аналогов, и если ими пользуются, то из-за невысокой цены. Мы делаем качественный продукт с существенно меньшей себестоимостью», — рассказал старший научный сотрудник СФТИ Вячеслав Яновский.

Назначение бурового раствора — выносить разрушенную породу на поверхность. Раствор состоит из комплекса реагентов, которые обуславливают его свойства. В зависимости от условий месторождения (геологические особенности, профиль скважины) в состав требуется вводить различные реагенты: их сочетание подбирают инженеры по буровым растворам.

Коллектив ученых СФТИ разрабатывает разные группы реагентов, которые используют нефтедобытчики.

-

Старший научный сотрудник НИИ биологии и биофизики Томского госуниверситета(ТГУ) Владимир Калюжин разработал технологию выведения бактерий, способных уничтожать различных виды отходов, включая трудноразрушаемые пластмассы и оргстекло, сообщает в среду пресс-служба инновационных организаций Томской области.

Ученые ТГУ в 1986 году работали над проблемой ликвидации нефтяных разливов, в результате были выявлены бактерии, которые могут поедать нефть. На основе этих исследований Калюжин разработал технологию выведения бактерий, которые могут перерабатывать не только нефтяные отходы, но и оргстекло и разные виды пластмассы.

-

Ученые лаборатории каталитических исследований (ЛКИ) Томского государственного университета (ТГУ) получили особую смолу, свойства которой позволяют создавать надежную гидроизоляцию, новые строительные материалы и даже временные дороги.

— Моя диссертационная работа была связана с производством фенола ацетона. При этом образуются отходы, так называемая альдегидная фракция, которая снижает качество получаемого ацетона и его количества, и, следовательно, ее нужно было переработать. В итоге я получил жидкость, которая при определенных условиях легко полимеризуется, причем процесс можно контролировать, меняя время начала схватывания в диапазоне от нескольких минут до нескольких часов. В результате получается твердый прочный материал", — рассказывает ведущий научный сотрудник ЛКИ ТГУ Эльдар Дахнави.

-

Химики Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают сахарозаменитель, который в отличие от современных аналогов будет без побочных эффектов для здоровья, сообщил РИА Томск руководитель проекта Олег Магаев.

Он пояснил, что в настоящее время сахарозаменители получают из высокомальтозной патоки — одного из продуктов переработки крахмала. В большинстве случаев как катализатор используется никель — тяжелый металл, который, накапливаясь в организме человека, вредит его здоровью. Томские ученые ищут способ отказаться от использования никеля.

«Мы хотим, чтобы это было наше отечественное сырье, чтобы не закупать даже реактивы, которые используются. Это будет логично с точки зрения импортозамещения. Чтобы не закупать из-за рубежа продукт, в качестве которого мы не уверены», — сказал химик.

По его данным, существующие в стране производства не закрывают потребности российского рынка: сахарозаменители используются при производстве таблеток, лекарственных порошков и диабетических продуктов. В настоящее время большая часть подобных веществ завозится из-за рубежа.

«Мы разрабатываем сам процесс и катализатор — материал, который позволяет получить высокочистый сахарозаменитель. Он будет высокоактивный, как и никелевый, но менее опасный. Это высокоэффективный катализатор нового типа. Он не уступает зарубежному. Разработка находится в стадии научно-исследовательской работы, в лабораторных условиях мы уже пытаемся делать образцы», — сказал Магаев.

Он не стал уточнять, какое вещество и какая технология будет использована при создании нового типа сахарозаменителя.

-

В модифицированном лазерном пучке используется специальный набор длины волн, позволяющий резать стекло и керамику с точностью до нескольких микрон

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) создали лазер, который способен резать стекло и керамику с точностью до нескольких микрон (1 микрон — 0,001 мм). Об этом ТАСС сообщил декан факультета инновационных технологий ТГУ Анатолий Солдатов.

Он пояснил, что лазеры, которые сейчас используются на производстве, не позволяют достичь такой точности — материал необходимо дополнительно полировать и обрабатывать.

-

Пористый керамический протез врастает в костную ткань и предотвращает повторные операции и осложнения.

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из других регионов разработали протезы межпозвоночных дисков, которые будут легко вживляться в костную ткань благодаря пористой структуре, сообщил в четверг ТАСС один из разработчиков проекта Алесь Буяков.

По его словам, разрабатываемый российскими учеными протез врастает в костную ткань и предотвращает повторные операции и осложнения. «Он сделан из керамики — она сама по себе принимается организмом легче, чем металл. Однако его главная особенность — в пористой структуре, которая обеспечивает, образно говоря, прорастание кости внутрь протеза», — рассказал Буяков.

-

Антиржавин — серьезная инновационная запатентованная разработка для очистки металла от ржавчины и комплексных отложений. Программу записывали на производстве предприятия «Новохим», где главный инженер Андрей Князев так и не выдал нам коммерческую тайну состава, сказав, что из 40 компонентов может назвать только воду!

-

Сотрудники факультета инновационных технологий получили в КНР международный патент на изобретение «Способ диагностики состояния органов человека или животного и устройство для его осуществления» (Method of Diagnostics of Human or Animal Organs and Device for its Implementation).

Правообладатели патента — профессор Владимир Сырямкин и ООО «Диагностика +" (входит в инновационный пояс ТГУ, резидент Особой экономической зоны Томска). Это устройство ранее уже было запантентовано на территории РФ. Из молодых специалистов в разработке устройства принимали участие Дмитрий Жданов, Михаил Куцов и Семен Клестов.

— Патентование в Китае связано с большой коммерческой привлекательностью этого региона: устройство готовится к серийному производству, — пояснил заведующий кафедры управления качеством ФИТ Владимир Сырямкин.

-

Оставлю здесь как пример нелепой ситуации в СМИ.

О преимуществах и недостатках беспилотного летательного аппарата «Держава», узнала корреспондент ГТРК «Тамбов» Елена Синельникова.

— Здесь имеется видеокамера. Сигнал с видеокамеры через Wi-Fiпоступает на любое планшетное устройство, где может быть записано, зафиксировано, отредактировано. Ну, и в принципе это позволяет вести видеонаблюдение и мониторинг, как природных объектов, так и объектов городского ландшафта, городской среды".

Идеи руководства Института национальной безопасности ТГУ и знания ученых кафедры компьютерного и математического моделирования позволили за полгода создать этот небольшой, но весьма функциональный летательный аппарат. Он способен подниматься на высоту свыше трехсот метров, передвигаться со скоростью 30 километров в час, передавать данные с территории 5 квадратных километров.

-

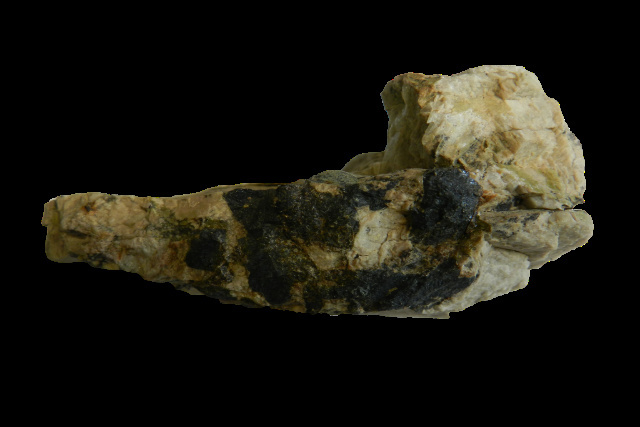

Сотрудники геолого-географического факультета Томского государственного университета открыли два новых минерала с трудновыговариваемыми и не очень благозвучными названиями — ферро-педрисит и россовскиит. Комиссия по новым минералам Международной минералогической ассоциации (ММА) под председательством профессора П. Вильямса (Австралия) утвердила открытие.

Оба минерала обнаружил заведующий кафедрой минералогии и геохимии Сергей Коноваленко. В дальнейшем их изучали ассистент Анна Баева и инженер Татьяна Небера, специалисты из Берлина, Казани, Иркутска, Красноярска, Черноголовки.

Оба минерала нашли в горах на высоте 2000 метров.

-

ТГУ совместно с компанией «Диагностика+» по заказу МЧС России разработали устройство, которое будет спасать жизни людей, оказавшихся в ситуации катастрофы. Прибор крепится на шее пострадавшего, максимально быстро оценивает его состояние и выдает весь алгоритм действий, необходимых для правильного оказания экстренной медицинской помощи.

- Устройство определяет массу параметров, например, есть ли у человека сердцебиение и дыхание, какого рода нарушения у него присутствуют, насколько они обратимы или необратимы, - объясняет один из разработчиков устройства, заведующий кафедрой управления качеством ФИТ ТГУ, профессор Владимир Сырямкин. - Бывают ситуации, когда пострадавшего нельзя переворачивать. Если это тот самый случай, наше устройство своевременно подскажет. Если человека еще можно вернуть к жизни, прибор выдаст на монитор алгоритм действий, которые необходимо предпринять спасателю.

-

Томская компания «ТОМИОН» — разработчик цифровых ионозондов, не имеющих аналогов в мире, — начала поставку сетевых радаров для ионосферного зондирования Росгидромету. За три года синоптики планируют оснастить цифровыми радарами 18 станций, работы по установке томского оборудования уже начались в Подмосковье.

- Источник: media.realitatea.ro

Универсальный сетевой цифровой радар для мониторинга и прогноза состояния ионосферы Земли — уникальная разработка малого инновационного предприятия «ТОМИОН», созданного при Томском государственном университете в 2012 году. По сравнению с ближайшим аналогом — радаром производства Scion Associates Inc. (США) — томская установка имеет ряд принципиальных преимуществ. Время радиозондирования сокращено примерно в 100 раз — с 2 минут до 1 секунды, что позволяет воспроизводить «стационарное» состояние быстро меняющейся ионосферы. Увеличенная в тысячу раз частота дискретизации кардинально улучшает разрешение по высоте и дальности (точность данных).

-

Участие в конкурсе достижений молодых ученых, проходившем в рамках инновационного форума U-NOVUS, стало успешным для сотрудников ТГУ. Микроволновый сканер, созданный на кафедре радиофизики, привлек к себе внимание сразу трех венчурных компаний.

Разработка, авторами которой являются аспиранты РФФ Иван Кузьменко и Тимур Муксунов, предназначена для досмотра торговых грузов. Сканер позволит контролировать комплектность и целостность поставляемых товаров, упакованных в непрозрачную тару. Он может определять недостачу (подмену) и повреждения груза в непрозрачной таре. Пропускная способность сканера позволит в режиме реального времени контролировать крупные поставки товаров, поставляемых фурами и вагонами. При этом время досмотра одной коробки (тары) составит не более десяти секунд.

-

Ученые Алтайского государственного университета вновь завоевали медаль на международной выставке в Женеве (Швейцария). Их разработка «Селективный способ очистки детонационного наноалмаза» получила высокую оценку экспертного жюри и бронзовую медаль 42-й Международной выставки изобретений INVENTIONS GENEVA.

Авторы изобретения - доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой общей и экспериментальной физики физико-технического факультета АлтГУ Владимир Плотников и кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики Сергей Макаров.

«Мы разработали систему, с помощью которой можно либо очистить оболочку наноалмаза от вредных примесей, либо добавить что-то туда с целью изменения ее свойств, чтобы сделать этот материал более полезным для человека», - поясняет Владимир Плотников.

В выставке приняли участие 790 представителей 45 стран мира. Они продемонстрировали более 1000 изобретений по всем направлениям науки и техники. Наиболее крупные национальные экспозиции представили Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Республика Корея, Россия, Иран, Франция и Швейцария.

По данным пресс-службы вуза, в 2013 году ученые АлтГУ получили золотую медаль Международной выставки изобретений INVENTIONS GENEVA за «Высокоточный способ управления импульсным стабилизатором тока» (авторы - В.И. Иордан, доцент кафедры вычислительной техники и электроники, и А.А. Соловьев).

-

Студенты Томского государственного университета разработали веб-приложение RIW- Internet without restrictions для людей с нарушением зрения, которое позволит им получать такую информацию в интернете, с распознаванием которой не справляются обычные программы экранного чтения, сообщил РИА Новости один из разработчиков программы, второкурсник физико-технического факультета Евгений Сиднев.

«Люди с нарушением зрения (дальтонизм, разрушение хрусталика глаза, частичная потеря зрения и слепота) используют при просмотре веб-страниц программы screen reader **(экранного чтения), которые позволяют озвучивать информацию. Но существует множество элементов, недоступных для этой программы: **она не может прочитать информацию, заключенную во флэш-контенте, динамических окнах, раскрывающемся меню», — сказал Сиднев.

По его словам,

суть разработки, которой занимается команда молодых ученых, состоит в том, что программа будет анализировать веб-страницу на предмет труднодоступных элементов для программы экранного чтения и «вытягивать» из этих элементов всю информацию. Эти данные программа пользователю и «озвучит».

«Наша программа будет в виде веб-приложения внутри браузера. Устанавливать ее не потребуется — достаточно просто запустить с помощью любого из основных браузеров. Сейчас мы доводим разработку до совершенства. Сперва сделаем бесплатное бета-тестирование в режиме онлайн. Планируем запустить приложение в ближайшие два месяца», — добавил собеседник агентства.

-

Ученые Сибирского ботанического сада и кафедры агрономии томского госуниверситета проверили эффективность гликолурила – совместной разработки инновационной компании «Глиоксаль-Т» и сотрудников ТГУ. В ходе тестирования вещество дало высокие показатели при выращивании злаковых, кормовых и плодово-ягодных сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области.

Гликолурил является ценным органическим сырьем с высоким содержанием азота. В отличие от привычных аграриям азотных удобрений, например, мочевины, полезное действие гликолурила сохраняется в течение длительного времени – не менее двух сезонов при однократном внесении в почву.

Исследования проводились на базе учебно-экспериментального хозяйства ТГУ и ЗАО «Дубровское» в течение трех лет. Гликолурил использовался в качестве стимулятора роста при зеленом черенковании калины. По итогам исследований было доказано, что укореняемость возросла до 24%. При этом количество корней и их длина увеличиваются более чем в 2 раза.

-

Российские ученые из разработали композиционный материал, поглощающий и отражающий электромагнитное излучение. Для коммерциализации разработки создано ООО «Радиозащита-Т» (малое инновационное предприятие при ТГУ), зарегистрированное в декабре 2013 года.

Как рассказали разработчики, предлагаемый композиционный материал позволяет изготавливать тонкое и легкое покрытие, поглощающее или отражающее высокочастотное электромагнитное излучение. Композиты легко обрабатываются и могут обладать повышенной прочностью, эластичностью, гибкостью, улучшенными электромагнитными характеристиками и другими свойствами, недостижимыми для чистых веществ. Разработка относится к области радиоэлектронных систем и экологии человека.

"Она (разработка) может быть использована для защиты здоровья людей от вредного воздействия электромагнитного излучения бытовой, промышленной и научной аппаратуры, работающей в высокочастотной области излучения. Для решения проблемы электромагнитной совместимости отдельных узлов радиоэлектронной аппаратуры и согласования всего приемно-передающего тракта; снижения помех, шумов и повышения энергоэффективности", - сообщил генеральный директор предприятия Григорий Кулешов.

Добавить новость

можно всем, без премодерации, только регистрация