-

«РТСофт» принимает участие в Межвузовской магистерской программе подготовки инженеров для новой экономики Москвы и предлагает учащимся ведущих столичных технических вузов поработать в перспективном инженерном проекте на базе компании.

-

Организация Center for World University Ranking, расположенная в Саудовской Аравии, в понедельник опубликовала ежегодный рейтинг 1000 лучших вузов мира, в котором в мировой топ-20 по критерию «качество образования» вошел Московский физико-технический институт.

-

-

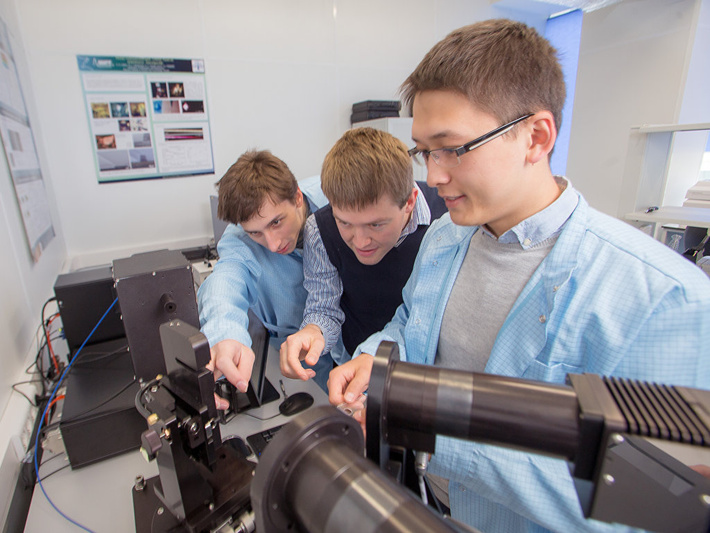

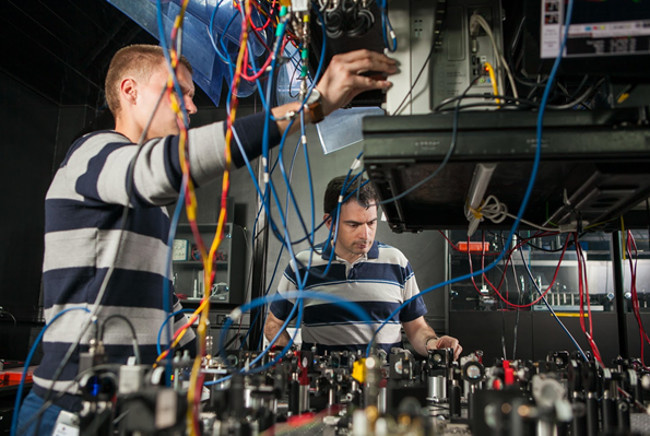

- Александр Львовский и Александр Уланов в лаборатории квантовой оптики в РКЦ. Фото: пресс-служба РКЦ.

Физики из Российского квантового центра, МФТИ, ФИАНа и парижского Института оптики придумали, как точнее измерять расстояния. Для того чтобы измерять расстояние в сотни километров с точностью до миллиардных долей метра, они использовали квантовые эффекты. Такая точность нужна для обнаружения гравитационных волн.

Ученые исследовали запутанные квантовые N00N-состояния (произносится: «нун-состояния») фотонов, в которых возникает суперпозиция пространственных положений не одного фотона, а сразу множества. В суперпозиции элементарная частица находится в двух взаимоисключающих состояниях — так лазерный импульс из множества фотонов в суперпозиции пространственных положений одновременно находится в двух точках пространства.

-

-

Группа российских ученых создала программу, благодаря которой можно сравнивать между собой ДНК микроорганизмов, обитающих в разных средах, и выявлять прежде неизвестные науке виды бактерий и вирусов.

В исследованиях принимали участие ученые из Университета ИТМО, Федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) физико-химической медицины и МФТИ. Rosnauka.ru кратко уже рассказывала о разработке, теперь же нашему изданию удалось узнать подробности о проведенных исследованиях.

Программа, созданная учеными, позволяет шагнуть далеко вперед в развитии персонализированной медицины, то есть основанной на индивидуальных особенностях каждого конкретного пациента. У каждого человека есть, как известно, свой геном — особая последовательность генов, которая и задает развитие организма. Но существует и еще одна полседовательность генов, метагеном, представляющая собой совокупность ДНК микроорганизмов, обитающих в одной среде: бактерий, грибов, вирусов. Именно по метагеному можно вывить наличие у человека того или иного заболевания или предрасположенности к нему. Вот почему изучение микробиоты (микробов, обитающих в разных средах организма) занимает столь важное место в метагеномных исследованиях.

-

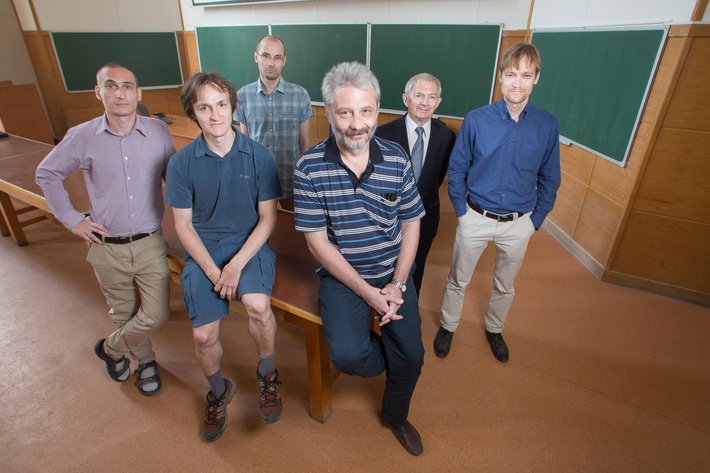

Группа аттосекундной физики при кафедре теоретической физики МФТИ © Пресс-служба МФТИ

Российские ученые и их коллеги из Японии и Китая с помощью облучения быстрыми лазерными импульсами увидели изменения структуры молекулы, которые происходят за миллиардные доли миллиардной доли секунды, сообщили в понедельник в пресс-службе Московского физико- технического института (МФТИ).

«Результаты эксперимента совпали с теоретическими предсказаниями, а это значит, что предложенный авторами метод наблюдения за ходом химической реакции с помощью фемтосекундных лазеров может быть использован для визуализации и управления конфигурацией молекул в реальном времени», — говорится в сообщении института.

-

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Исследователи из России, США и Китая при помощи моделирования выяснили расположение атомов на поверхности оксида титана TiO2 или рутила — перспективного фотокатализатора.

Расчеты проводились в лаборатории МФТИ на суперкомпьютере Rurik. Статья с результатами опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

-

Учёные из МФТИ, Научного центра акушерства и ряда институтов РАН создали новый метод диагностики нарушений в развитии плода и в работе организма беременной женщины, которые могут привести к ее гибели или к серьезным последствиям для ее здоровья, говорится в статье, опубликованной в Journal of Proteomics.

Речь идет о так называемой преэклампсии — достаточно распространенной патологии развития плода, при которой у женщины резко растет артериальное давление и происходит целый ряд других изменений — разрушение кровяных клеток, дисфункция печени и почек — на последних месяцах беременности.

«Нам удалось подтвердить несколько маркёров патологии, предложенных ранее зарубежными коллегами, а также показать некоторые новые. Очевидно, потребуется проверка и подтверждение их значимости. Важно, что разработанный неинвазивный подход доказал свою эффективность: на его основе можно разрабатывать клинический метод», — комментирует результат исследования Алексей Кононихин из Московского Физтеха в Долгопрудном.

-

Геномный центр. Фото: пресс-служба МФТИ

Учёные из Московского физико-технического института, Института молекулярной биологии РАН, Института биоорганической химии РАН и других научных организаций разработали новый подход к диагностике рака кишечника, сообщает пресс-служба МФТИ. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Medicine.

Исследователи разработали биочип на основе гидрогеля, который позволяет диагностировать рак кишечника — колоректальный рак (КРР). Это онкологическое заболевание занимает третье место по частоте среди всех злокачественных новообразований, причём на первых стадиях болезнь протекает с минимальными симптомами. Пятилетняя выживаемость пациентов с КРР, несмотря на все усилия врачей, до сих пор не превышает 36% - добиться хорошего лечебного эффекта и выздоровления пациента можно только при своевременной диагностике.

-

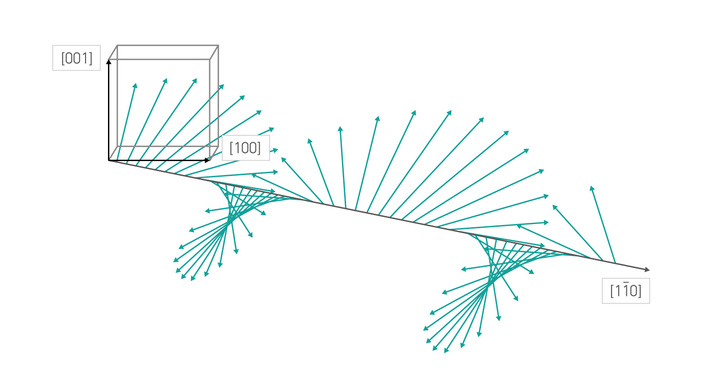

Рис 1. Спиновая циклоидная структура в BiFeO3. Источник - Пресс-служба МФТИ

Коллектив ученых из Московского Физико-Технического института, Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» и Института общей физики им. Прохорова предложили теоретическую модель, объясняющую неожиданно высокие значения линейного магнитоэлектрического эффекта в BiFeO3 (феррите висмута), наблюдаемые в целом ряде экспериментов, а также предложили способ дальнейшего усиления данного эффекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review B.

-

Артём Оганов, руководитель научных лабораторий в России (МФТИ) и Китае (Сианьский политехнический университет), профессор Сколтеха, РАН и Университета Штата Нью Йорк (США)

Профессор Сколтеха Артем Оганов совместно с коллегами из США и Китая обнаружили крайне сложную и разнообразную химию азотоводородов (соединений N-H) под давлением.

-

Российские ученые вместе с коллегами из Японии разработали транзисторы на основе двухслойного графена и показали, что те обладают рекордно низким энергопотреблением. Тактовая частота процессоров на основе таких транзисторов может увеличиться на два порядка, сообщает пресс-служба МФТИ.

Создание транзисторов, способных переключаться при малых напряжениях (менее 0,5 вольт), является одной из главных задач современной электроники. Наиболее перспективными кандидатами для ее решения часто считают туннельные транзисторы, но в большинстве полупроводников туннельный ток так мал, что не позволяет использовать транзисторы на их основе в реальных схемах. Авторы исследования показали, что эти ограничения можно обойти в новых туннельных транзисторах на основе двухслойного графена.

«При оптимальных условиях графеновый транзистор может менять силу тока в цепи в 35 тысяч раз при колебании напряжения на затворе всего в 150 милливольт», — говорится в пресс-релизе. «Такое маленькое рабочее напряжение означает не только то, что мы можем сэкономить электричество — электроэнергии у нас хватает, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования, заведующего лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ Дмитрия Свинцова. — При меньшем энергопотреблении электронные компоненты меньше нагреваются, а, значит, могут работать с более высокой тактовой частотой — не 1 ГГц, а, например, 10 или даже 100».

-

Физики из МФТИ научились использовать алмазы в качестве основы для сверхчувствительных пьезоэлектрических датчиков, способных распознавать малейшие изменения в давлении, температуре и других параметрах окружающей среды, сообщает журнал Applied Physics Letters.

«Думаю, что полученные нами результаты превышают существующий в данной области исследований мировой уровень. Поведение алмаза как подложки акустического микрорезонатора оказалось весьма нетривиальным, и, надеюсь, у нас ещё будут поводы удивиться новым эффектам, которые принесёт применение алмаза в акустике и электронике», — заявил Борис Сорокин, ведущий автор исследования.

-

-

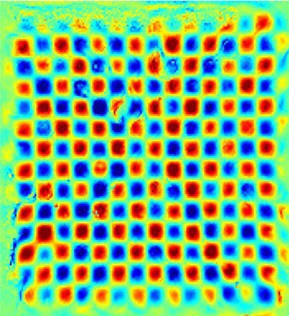

- Сосуд с водой, вид сверху. Здесь красным показано вращение против часовой стрелки, синим - по часовой

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые из ряда российских институтов, включая МФТИ, поняли, как волны на поверхности жидкости образуют вихревые течения. Физики разработали и проверили свою теорию для течений маленьких масштабов, но новый подход может быть использован и для анализа вихревых течений на поверхности океанов, сообщила пресс-служба МФТИ.

Вихри в жидкости или вблизи ее поверхности играют важную роль в поведении самых разных объектов — от небольших емкостей до океанов — но исчерпывающего понимания их поведения у специалистов по гидродинамике до сих пор нет. Физика процессов настолько сложна, что даже корректно смоделировать эти явления в стакане до этого было сложно. Тем не менее, российские физики справились с этой задачей. «Ученые впервые разработали механизм генерации вертикального завихренного движения поверхности жидкости распространяющимися по ней волнами», — говорится в пресс- релизе.

-

-

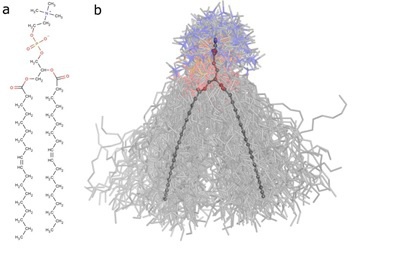

С применением нового подхода объем данных для анализа поведения клеточных мембран уменьшается в 10 раз, а точность метода снижается лишь на 10%

Структура молекулы DOPC, изучаемой авторами. Слева — химическая структура молекулы, справа — возможные положения молекулы в пространстве

© Изображение предоставлено авторами исследования

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ученые из МФТИ создали метод моделирования, способный точно и быстро описывать ответные реакции клеточных мембран на молекулы лекарств и токсинов. Это позволит заранее и без дополнительных экспериментов просчитывать влияние различных препаратов на клетки, сообщила в понедельник пресс-служба МФТИ.

-

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа ученых из МФТИ создала прототипы наноразмерных «электронных синапсов» на основе сверхтонких пленок оксида гафния (HfO2). Эти устройства могут быть использованы в принципиально новых вычислительных системах, работающих как биологические нейронные сети, сообщила в пятницу пресс-служба МФТИ.

Группа исследователей из МФТИ изготовила мемристоры — электронные компоненты, способные менять свою проводимость в зависимости от протекшего через них заряда, и, следовательно, имеющие память о своем прошлом состоянии. Для этого ученые использовали тонкие пленки оксида гафния размером 40×40 нм2.

-

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские биологи и физики разработали технологию, которая позволяет управлять работой клеток сердца при помощи лазера, что в будущем позволит создать устройства, стимулирующие сердце при развитии аритмии, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

«Сейчас этот результат может быть очень полезен для клинических исследований механизмов работы сердца. А в будущем, возможно, мы сможем гасить у пациентов приступы аритмии простым нажатием на кнопку», — заявил Константин Агладзе, ведущий автор статьи из МФТИ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

-

Обучающие тренажёры, новые средства связи, устройства, помогающие передвигаться пожилым или парализованным людям… Всё это может быть создано на основе бионического протеза, который разработали молодые российские учёные.

Да и сам биопротез руки, над которым трудилась команда аспирантов и студентов Московского физико-технического института (МФТИ), уникален. Ведь он способен подстраиваться под конкретного человека, чтобы научиться правильно понимать его намерения и выполнять «мышечные команды».

-

Схематическое представление туннельного перехода на основе кремния

© Изображение предоставлено авторами работы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые из МФТИ впервые вырастили сверхтонкие (2,5 нанометра) сегнетоэлектрические пленки на основе оксида гафния, которые могут стать основой для элементов энергонезависимой памяти, сообщает пресс-служба МФТИ.

«Поскольку структуры из этого материала совместимы с кремниевой технологией, можно рассчитывать, что в ближайшем будущем непосредственно на кремнии могут быть созданы новые устройства энергонезависимой памяти с использованием сегнетоэлектрических поликристаллических слоев оксида гафния», — приводит пресс-служба слова ведущего автора исследования, заведующего лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ, Андрея Зенкевича.

-

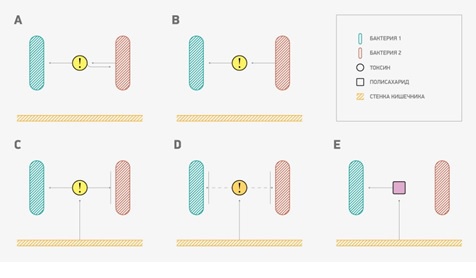

© Пресс-служба МФТИ

Механизм обратной связи между бактериями разных типов и кишечной стенкой: (А) Бактерия производит токсин, который для нее самой вреден, но питателен для бактерий другого типа; (B) Производя токсин, бактерии одного типа контролируют количество бактерий другого типа; © Стенка кишечника производит токсин, который вреден для одного типа бактерий и питателен для другого; (D) Стенка кишечника контролирует распространённость всех видов бактерий; (E) Стенка кишечника стенка производит питательные для бактерий вещества

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты из Центра физико- химической медицины, МФТИ, компании M&S Decisions и исследовательского подразделения «Яндекса» построили компьютерную модель взаимодействия бактерий как между собой, так и с кишечной стенкой. Это позволило объяснить появление и распространение устойчивых к антибиотикам микробов, сообщает пресс-служба МФТИ.

-

Малый внезатменный коронограф системы Лио, Кисловодская горная астрономическая станция (Wikimedia Commons)

Ученые из МФТИ придумали оптическую технологию, позволяющую улучшить качество прямых наблюдений экзопланет, по размерам сопоставимых с Землей. Работа исследователей опубликована в журнале Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems.

Прямое наблюдение экзопланет на данный момент представляет собой довольно сложную задачу. Проблема заключается в том, что планеты являются довольно слабыми источниками света по сравнению со звездами, вокруг которых они вращаются. В 2010 году ученые из лаборатории реактивного движения NASA предложили использовать звездный коронограф — телескоп, который обычно позволяет наблюдать солнечную корону вне затмений, — для непосредственного получения фотографий экзопланет.