-

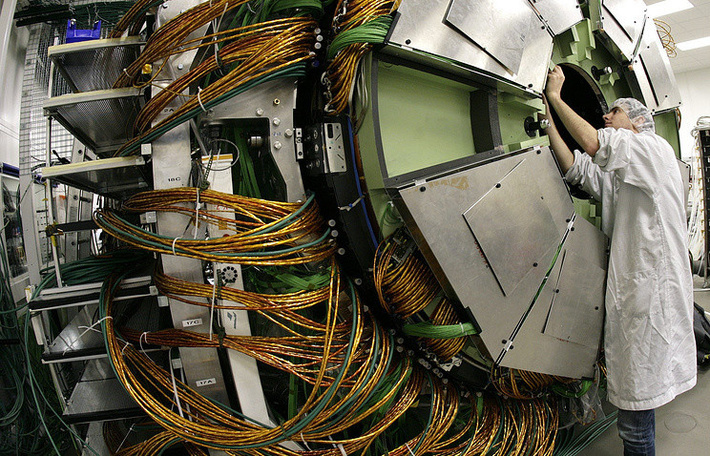

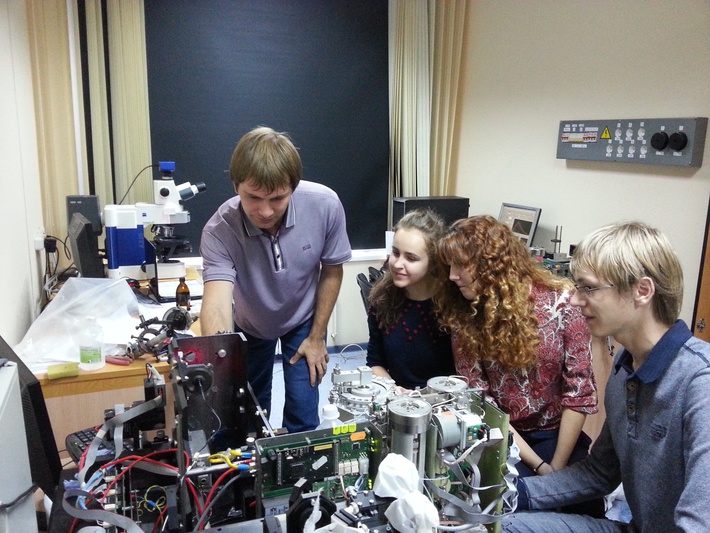

Ученые Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН при поддержке гранта РНФ разработали новое поколение высокоскоростных электронно-оптических приборов для диагностики пучков в ускорителях заряженных частиц — диссектор на основе стрик-камеры. Это устройство позволяет наблюдать за длиной сгустка в режиме реального времени. Изготовленные приборы уже используются для тонкой настройки ускорительных комплексов, а также для изучения динамики релятивистских пучков. Результаты работы опубликованы в издании Journal of Instrumentation.

-

Согласно результатам, полученным учеными из Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, флеш-память с использованием мультиграфена по быстродействию и времени хранения информации может превосходить аналоги, основанные на других материалах.

Говорить о масштабном производстве пока рано. «На данный момент мы занимаемся только фундаментальными исследованиями. Конечно, опытные образцы существуют, и с ними интенсивно работают, но для коммерческого применения, скажем в России, требуется завод с современными технологиями. Стоить он будет около пяти миллиардов долларов», — отметил старший научный сотрудник ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Юрий Николаевич Новиков.

По его словам, в настоящее время графен — тема модная как с точки зрения фундаментальной науки, так и прикладной. В частности, в ИФП СО РАН рассматривалась возможность применения мультиграфена (несколько слоев графена) во флеш-памяти. Принцип ее действия основан на инжекции (впрыскивании) и хранении электрического заряда в запоминающей среде (мультиграфене). Помимо этого необходимыми компонентами такой флеш-памяти являются туннельный и блокирующий слои. Первый изготавливается из оксида кремния, второй, как правило, из диэлектрика с высоким значением диэлектрической проницаемости.

-

Физико-техники ТГУ и Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) разработали керамику, устойчивую к экстремальным температурам.

Разработка предназначена в первую очередь для космоса и авиации. Многослойная керамика (слои состоят из керамики на основе карбида кремния и диборида циркония, которую испытали ученые) позволит увеличить температуру в камере сгорания реактивных двигателей. Она же защитит от нагрева космические спускаемые аппараты при входе в атмосферу.

Томскую керамику протестируют в «Роскосмосе» — ее будут обжигать потоком плазмы с температурой 2200 °C, примерно как у пламени ацетиленовой сварки. Если материал выдержит 20 секунд, ученые на правильном пути. Сами ученые считают, что материал выдержит и 3000 °C.

-

Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов Технопарка Новосибирского Академгородка, в научно-исследовательском центре компании OCSiAl. Компания выпускает нанотрубки под брендом TUBALL. Материал используется в производстве резины, красок и покрытий, аккумуляторов нового поколения

и т. д. Созданная сибирскими учеными установка Graphetron 1.0 на сегодняшний день синтезирует более 80% всех одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), производимых в мире. В 2017 году планируется запуск новой машины Graphetron 50, которая позволит увеличить объемы изготовления в шесть раз. Технология синтеза ОУНТ разработана группой ученых под руководством члена-корреспондента РАН Михаила Рудольфовича Предтеченского в компании OCSiAl.

Специалисты активно ведут поисковые исследования и отрабатывают технологии получения новых материалов с нанотрубками, используя возможности Центра прототипирования материалов, который включает 150 единиц самого современного оборудования. Команда Михаила Предтеченского сумели увеличить прочность пластиков в несколько раз и резко повысить теплопроводность веществ. Кроме того, созданы резины, композиты, термопласты и реактопласты с электропроводящими свойствами. ОУНТ успешно используются в электрохимических источниках тока: ученым удалось увеличить срок службы и емкость литий-ионных аккумуляторов и одновременно в несколько раз сократить время их зарядки.

-

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Охладительное кольцо для строящегося в Германии исследовательского ускорительного комплекса FAIR, который сравнивают с Большим адронным коллайдером (БАК), спроектировали специалисты новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Об этом сообщил ТАСС заведующий научно-исследовательской лабораторией института Дмитрий Шварц.

«FAIR имеет много задач для работы с ионами и антипротонными пучками. Антипротоны получаются, когда протонный пучок с энергией 29 гигаэлектронвольт (электронвольт — единица измерения энергии элементарной частицы — прим. ТАСС) сбрасывается на мишень. Но эти антипротоны нужно захватить в кольцо и охладить — это задача нашего охладительного кольца (Collector ring)», — сказал Шварц.

-

Доклинические исследования препарата «Энцемаб», созданного в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН на основе гуманизированного антитела против вируса клещевого энцефалита, показали, что это лекарство действует в сотни раз эффективней, чем сыворотка иммуноглобулина человека, совершенно нетоксично и безопасно для пациентов.

«Энцефалитом мы можем заразиться от трёх разных видов клещей — не только таёжного (Ixodes persuicatus), но и павловского (Ixodes pavlovskyi) и даже пастбищного (Dermacentor reticulatus). Кстати, в некоторых регионах Алтая в пастбищных клещах, которые вообще не рассматриваются как опасные, это вирус встречается в несколько раз чаще, чем в таежных», — рассказывает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Викторовна Тикунова.

-

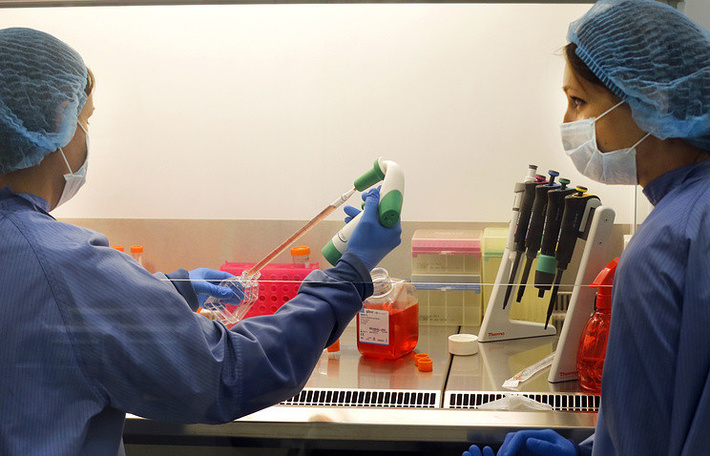

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) открыли универсальный маркер стволовых раковых клеток. Кроме того, ученым удалось разработать способ их уничтожения, что позволило вылечить лабораторных мышей от двух форм злокачественных опухолей, сообщает в пятницу официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Как выяснила старший научный сотрудник лаборатории индуцированных клеточных процессов кандидат биологических наук Евгения Долгова, если к стволовым инициирующим раковым клеткам добавить фрагменты ДНК, они их захватят. На этом принципе строится идея универсального маркера, полученного в ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Ученые вводят специфический флуорохромный краситель в ДНК-зонд, и принявшие его клетки в определенном спектре начинают светиться красным», — говорится в сообщении. Ученые полагают, что это открытие может стать настоящим прорывом в изучении малочисленной популяции клеток, являющихся первопричиной развития рака.

Ученые решили проверить, можно ли с помощью ДНК в комплекте с другими средствами приостановить рост опухоли. Как установили специалисты, фрагменты ДНК, попавшие в стволовую раковую клетку после воздействия химиотерапевтического препарата циклофосфана, прерывают ее восстановление и впоследствии погибают.

-

В Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разработана технология получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена, имеющего широкие спектры применения в экстремальных условиях Арктики.

«По современным требованиям, полимерные материалы для этого региона должны эксплуатироваться при расчётных температурах ниже минус 70—75 градусов. В этом плане особый интерес представляют продукты на основе полиэтилена, особенно сверхмолекулярного», — рассказывает руководитель группы каталитических процессов синтеза элементоорганических соединений ИК СО РАН доктор химических наук Николай Юрьевич Адонин.

-

Ученые из Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске совместно с коллегами из Новосибирска разработали экспресс-метод выявления клещевого энцефалита, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.

-

В Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали дешевый и эффективный метод трансформации гидроксида алюминия в субмикронный порошок альфа-оксида. Это вещество можно применять для производства высококачественных керамических изделий — в том числе, и для оборонной отрасли.

Разработка может быть востребована при создании подложек интегральных микросхем, изоляторов, свечей зажигания, запорной арматуры в химическом производстве и броневых пластин для военной промышленности. В настоящее время сырье для выпуска этой продукции закупается в Германии.

-

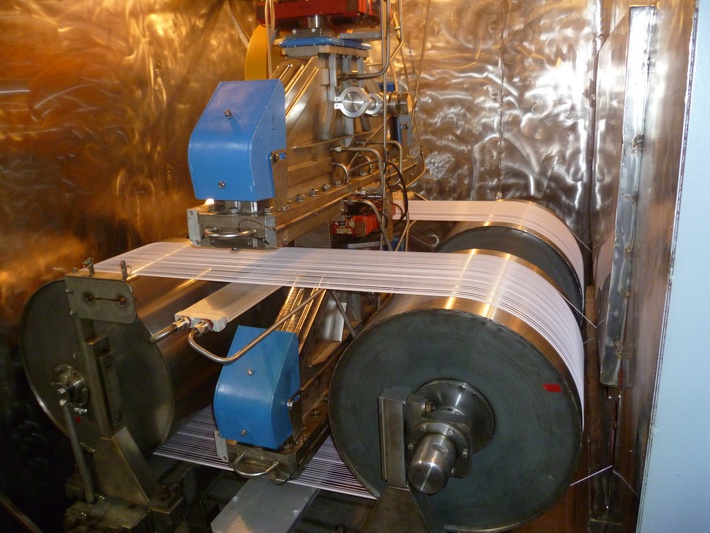

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) изготовили промышленный ускоритель семейства ИЛУ-8 для Особого конструкторского бюро кабельной промышленности (ОКБ КП, Мытищи). Он позволит заказчику в 100 раз повысить производительность и удешевить процесс производства на 25% по сравнению с методом, который используется сейчас.

После облучения у изделий повышается прочность, а также увеличивается жаростойкость, они становятся пригодными для использования при температуре, достигающей 200 градусов Цельсия. С помощью ИЛУ-8 специалисты ОКБ КП планируют организовать массовое производство проводов нового типа для военной промышленности.

-

Фасадными системами, разработанными в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, уже оборудованы жилые дома, школы, детские сады и промышленные постройки Новосибирской области.

Заведующий лабораторией проблем энергосбережения ИТ СО РАН доктор технических наук Михаил Иванович Низовцев отметил, что разработка особенно хорошо подходит для утепления строящихся и обновляемых зданий, поскольку не требовательна к качеству конструкционного слоя монтажа. Как подчеркнул ученый, такое свойство особенно актуально для Новосибирска, поскольку большая часть жилого фонда нашего города нуждается в том или ином ремонте.

-

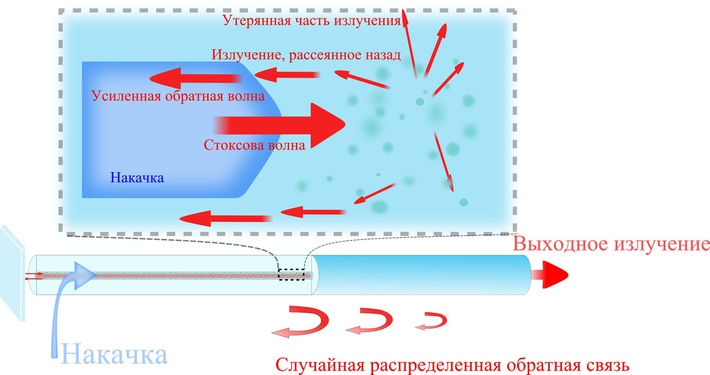

Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН впервые продемонстрировали эффективную каскадную генерацию высоких порядков волоконного лазера со случайной распределённой обратной связью (СРОС-лазера). Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports группы Nature.

«Любой лазер — это среда, усиливающая свет. По краям её стоят зеркала. Они и создают обратную связь, которая возвращает луч, пытающийся выйти из этой среды, обратно. Он начинает бегать по замкнутому пространству, усиливаться, и в результате его интенсивность достигает очень больших величин, и получается очень мощное лазерное излучение», — рассказывает научный сотрудник ИАиЭ СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Дмитриевич Ватник.

-

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН (г. Красноярск) создали биосенсор, способный распознавать клещевой энцефалит.

Биолюминесцентный зонд представляет собой рекомбинантный белок, состоящий из двух частей. Одна связывается с вирусом, а вторая служит сигнальной молекулой, которая и позволяет выявить его наличие.

«Первый фрагмент биосенсора — это вариабельный домен специфичных моноклональных антител, который контактирует непосредственно с белком вируса, — поясняет старший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Вера Витальевна Морозова. — Второй — люминесцентный белок(люцифераза), полученный в ИБФ».

-

Группа исследователей Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработала технологию получения нанокерамики с коэффициентом теплового расширения, близким к нулю. Этот керамический композиционный материал, обладающий повышенной износостойкостью, будет использован для изготовления нового класса запорных элементов для трубопроводов нефтегазового комплекса. Работы проводятся в рамках проекта, поддержанного ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

В состав материала, не имеющего аналогов в России и мире, входит вольфрамат циркония. Именно он обеспечивает нанокерамике инварный эффект — неизменность размеров как при нагреве, так и при охлаждении в достаточно широком температурном интервале от -100 до +200 оС и обеспечивает такие качества, как эффективная работоспособность в экстремальных условиях, высокая конструкционная прочность и небольшой вес.

-

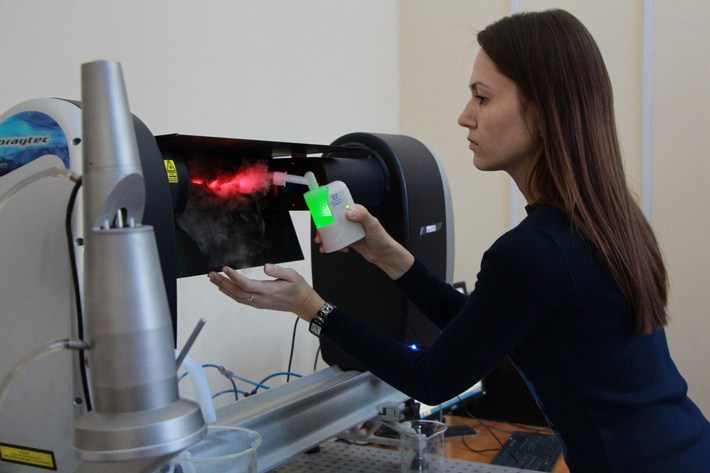

Ученые Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН создали самый точный в мире аппарат для анализа клеток крови, по результатам которого можно оценить, например, риск преждевременных родов.

Работа по развитию технологии сканирующей проточной цитометрии ведется уже долгое время. Совсем недавно проект по применению этого цитометра для исследования аномалий эритроцитов крови при патологиях беременности был поддержан РФФИ. Инициаторами работы стали коллеги из Университета города Квебек. Они обратились к новосибирским ученым с просьбой решить насущный для Канады вопрос — растущее количество преждевременных родов, связанных с гипоксией плода.

-

Сибирские ученые создали многофункциональный препарат для остановки кровотечений при операциях или травмах, борющийся с инфекциями и способствующий при этом регенерации тканей организма, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

В статье сообщается, что «лекарство будущего» разработано специалистами Новосибирского НИИ патологии кровообращения (ННИИПК) и Новосибирского института органической химии (НИОХ СО РАН) как средство решения проблемы плохого срастания грудины у пациентов, перенесших операции на сердце или магистральных сосудах. В настоящее время для предотвращения кровотечения во время операции хирурги втирают в пористую структуру кости синтетический воск.

-

Новый электрон-позитронный коллайдер SuperKEKB, запущенный в Лаборатории физики высоких энергий в японском городе Цукуба при участии сотрудников Института ядерной физики СО РАН, позволит учёным обнаружить новые частицы, которые не описаны в Стандартной модели.

Коллайдер SuperKEKB — продолжение и развитие крупного международного эксперимента Belle, который проводился на коллайдере KEKB в 1999-2010 годах.

Для ускорительного комплекса нового коллайдера SuperKEKB сотрудники ИЯФ СО РАН изготовили около 700 вакуумных камер общей длиной около двух километров и 220 корректирующих магнитов.

Цель эксперимента, по словам главного научного сотрудника ИЯФ СО РАН Павла Кроковного, — «проверка параметров Стандартной модели и поиск новых частиц или взаимодействий, которые Стандартная модель не предсказывает». Сейчас проект готовится к запуску — в частности, проводится оптимизация ускорителя. В 2017 году установка выйдет на проектную мощность, после чего учёные начнут собирать данные и проводить экспериментальные исследования.

После получения первых результатов работы нового коллайдера SuperKEKB исследования могут быть продолжены на создаваемой в ИЯФ СО РАН супер charm/tau фабрики, первая очередь которой была запущена в декабре 2015 года.

«Мы надеемся, что в нашей стране будет реализован мегапроект, входящий в число шести мегапроектов, — супер charm/tau фабрика — высокопроизводительный электрон-позитронный коллайдер на чуть меньшую энергию, чем SuperKEKB, но на ту же или большую светимость, он позволит изучить „новую физику“, которая выходит за рамки Стандартной модели», — рассказал о перспективах работы директор Института ядерной физики Павел Логачёв.

-

Мелкие фракции, опасные для здоровья — непреходящая проблема для многих производств, строек и даже научных лабораторий. Решить ее поможет разработка ученых Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск). Новый метод позволяет осаждать вредную пыль с помощью ультразвуковых волн и дополнительной дисперсной фазы.

Разработанный способ может применяться на любом производстве, где возникают аэрозольные загрязнения, вплоть до субмикронных размеров. Химический состав пыли не имеет особого значения: это могут быть мельчайшие частицы, образующиеся при работе с краской, цементом, углем, мукой и так далее.

-

Ученые Института геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск) первыми в мире вырастили специальные искусственные алмазы для фотонных компьютеров, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Похиленко.

«В этом году мы научились выращивать кристаллы с германиевыми дефектными центрами. Это очень важный материал. Мы первыми его вырастили, следом за нами пошли американцы, немцы. Это материал для создания компьютеров нового поколения, так называемых фотонных компьютеров», — сказал он.

В центр таких алмазов ученые поместили вместо атома углерода атом германия. Название «дефектные», по словам ученого, носят любые алмазы, содержащие что-либо, кроме углерода.