-

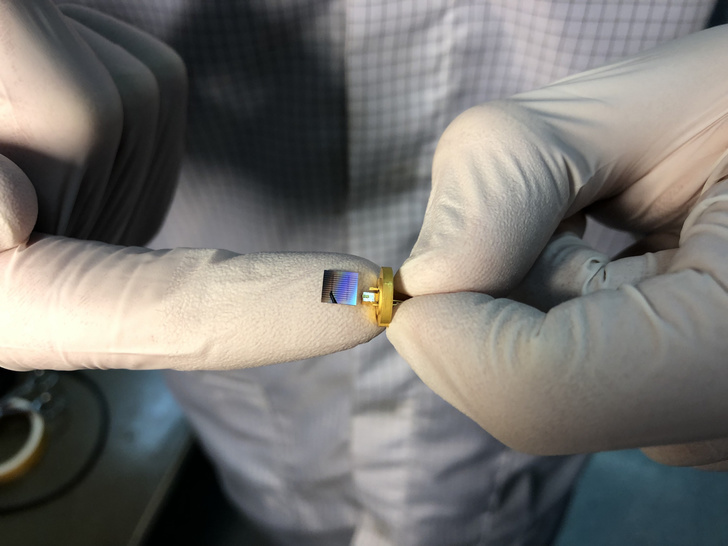

Ученые из Российского квантового центра, Политехнической школы Лозанны (EPFL), МГУ и МФТИ разработали технологический процесс производства компактных лазерных химических анализаторов на базе оптических частотных гребенок, совместимый со стандартными технологическими процессами, которые используются для производства «обычной» электроники. Детали разработки описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Оптические частотные гребенки, за создание которых в 2005 году была присуждена Нобелевская премия по физике, используются как основа для устройств, способных генерировать последовательность фемтосекундных импульсов света. Их излучение имеет спектр в виде «гребенки», то есть множества узких спектральных линий, разделенных равными частотными промежутками. Такие лазерные «линейки» можно использовать для телекоммуникации, в спутниковой навигации, в астрофизике. В частности, с их помощью можно проводить очень точные и быстрые спектроскопические измерения и, следовательно, определять химический состав веществ. Но широкое применение устройств на основе оптических гребенок ограничено из-за их сложности, большого размера и высокой стоимости.

-

Рисунок. Принципиальная электрическая схема транзисторного детектора терагерцового излучения (слева) и изображение реального прибора в оптическом микроскопе (справа). Справа вверху изображена антенна-бабочка, в центре которой размещен детектирующий элемент — графеновый транзистор. Слева: канал транзистора из двухслойного графена (bilayer graphene, BLG) зажат между кристаллами гексагонального нитрида бора (hBN), весь «сэндвич» находится на подложке окисленного кремния (SiO2/Si). Два лепестка терагерцовой антенны подключаются между истоком и затвором (левый и верхний электроды), сигнальное напряжение ΔU считывается между истоком и стоком (два крайних электрода)

Международная группа ученых из МФТИ, МПГУ и университета Манчестера создала детектор терагерцового излучения на основе графена, использующий возбуждение волн электронного моря — плазмонов. Работа опубликована в престижном журнале Nature Communications.

Существующие детекторы в терагерцовом диапазоне обладают высоким уровнем шумов. Между тем, использование терагерцовых волн сулит повышение скорости передачи данных в Wi-Fi-системах, развитие новых неинвазивных методов медицинской диагностики, а также открытие новых объектов в радиоастрономии.

-

Российские и зарубежные биохимики выяснили, как наночастицы, способные соединяться с раковыми клетками, вырабатывают кислород при «подсветке» лазером, и поняли, как можно значительно повысить их эффективность. Результаты их опытов были представлены в журнале Scientific Reports.

«В дальнейшем мы планируем отобрать те светочувствительные молекулы и наночастицы, которые покажут максимальную эффективность в наших опытах. Мы проверим их работу уже непосредственно на культурах раковых клеток», — заявил Олег Батищев, сотрудник МФТИ и Института физической химии и электрохимии РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

-

Группа ученых нашла способ повысить эффективность органических фотопреобразователей (солнечных батарей) в несколько раз при помощи добавления в их состав атомов фтора. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МФТИ.

«Международная группа ученых, в которую входят специалисты МФТИ, показала, что упорядоченные структуры на основе органических молекул могут стать основой для солнечных батарей. Используя такие структуры, ученые нашли способ повысить эффективность органических фотопреобразователей в несколько раз», — говорится в сообщении.

Солнечные батареи или фотоэлектрические преобразователи в настоящее время являются одним из самых перспективных направлений в энергетике. Ученые работают над тем, как удешевить батареи, одновременно повысив их эффективность. В большинстве фотоэлектрических преобразователей используется поликристаллический кремний, но ученые работают и над альтернативными вариантами. Одна из возможных замен кремнию — органические соединения, особые полимеры с фотоэлектрическими свойствами.

-

Разработанная методика критически важна для разработки баженовской свиты, крупнейших залежей сланцевых углеводородов в России. Как правило, добыча нефти ведется в таких пластах путем создания множества трещин в породах, и новый метод моделирования позволит эффективно предсказывать, как будут формироваться эти разломы и как их можно эксплуатировать.

Описание методики было опубликовано в журнале Geophysical Prospecting, сообщает пресс-служба МФТИ.

-

Российские и китайские ученые обнаружили новый сверхтвердый материал, который прочнее и удобнее в использовании, чем победит — главный сплав современной обрабатывающей металлургии. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Physical Chemistry Letters.

«Прежде чем мы обнаружили этот материал, мы изучили на компьютере множество других соединений. Это были интересные вещества, но с победитом они соревноваться не могли. Я даже подумал, что мы не сможем победить победит — не зря этот материал удерживал свою нишу почти столетие. И вдруг забрезжил свет на горизонте, и мы нашли уникальное соединение — WB5», — рассказывает Артем Оганов, химик из МФТИ и Сколковского института науки и технологий.

Советские металлурги открыли победит — соединение вольфрама, углерода и кобальта — в 1929 году. С тех пор он стал основой для всех режущих инструментов и прочих деталей, которым необходимы сверхвысокая прочность и износостойкость.

-

В Пекине завершился финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Российские вузы традиционно показали высокие результаты: команда МФТИ взяла золото и заняла второе место, команда МГУ — первое. Команды Университета ИТМО и Уральского федерального университета получили бронзовые медали.

Все российские команды завоевали 4 медали из 13 — это больше, чем у других стран. У США и Китая — по 3. По одной у Японии, Кореи и Литвы.

ACM ICPC — один из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию. Российские программисты лидируют на мировом первенстве уже много лет. С 2000 года команды из нашей страны побеждают в ICPC уже в 13 раз.

-

Специалисты Научно-технического центра «Газпром нефти» совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) создали самообучающуюся программу, позволяющую прогнозировать свойства пород на новых месторождениях. Реализация проекта позволит сэкономить компании десятки миллионов рублей за счет оптимизации количества исследований и повышения качества прогнозирования.

-

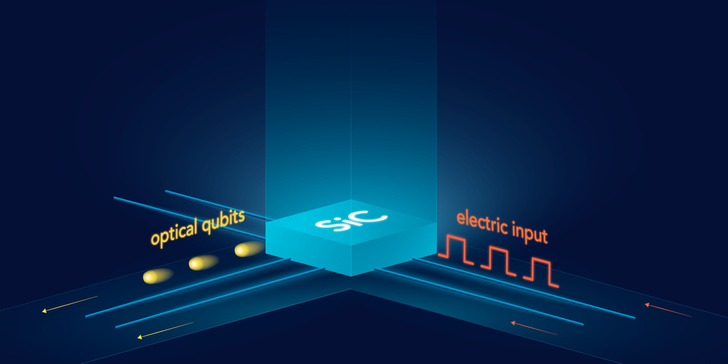

Физики из МФТИ нашли «забытый» материал, который может стать основой для высокоскоростного квантового интернета. В статье, опубликованной в ведущем журнале по квантовым технологиям Nature Partner Journal Quantum Information, показано, как повысить до более чем 1 Гбит/с скорость передачи информации по каналу, абсолютно защищённому законами физики, и сделать квантовый интернет таким же быстрым, как классический.

Решение исследователей из МФТИ состоит в использовании уже забытого сегодня в оптоэлектронике материала — карбида кремния. «В 2014 году мы практически случайно обратили внимание на карбид кремния и сразу же высоко оценили его потенциал», — говорит Дмитрий Федянин, старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники.

-

Физики из МФТИ предложили схему спинового диода, «зажатого» между слоями различных антиферромагнетиков. Оказалось, что сопротивлением и резонансной частотой такого прибора можно управлять, «поворачивая» антиферромагнетики. Этот подход позволяет в несколько раз увеличить диапазон частот, на которых устройство выпрямляет переменный ток, а чувствительность прибора оказывается сравнима с чувствительностью полупроводниковых диодов. Статья опубликована в Physical Review B.

-

В подмоковном Долгопрудном был открыт новый корпус Московского физико-технического института.

Новый корпус получил говорящее название «Арктика». Он возводился на территории Долгопрудного в течение двух лет. Общая площадь здания — 11 тысяч квадратных метров. В ближайшее время в нем расположатся научные лаборатории, учебные классы, центр экспериментальной медицины, а также лекционная аудитория на 200 мест.

Работа нового корпуса будет направлена преимущественно на создание научного задела в вопросе освоения территорий Арктики.

-

11 октября состоялось торжественное открытие общежития № 12. Строительство тринадцатиэтажного здания велось с февраля 2016 года. В нём разместились уютные квартиры, тренажерный зал, постирочная комната и склады для хранения личных вещей. Также есть классы для самоподготовки и просторные помещения, которые можно использовать для учёбы и отдыха. В новое здание планируется поселить старшекурсников.

-

5 октября 2017 года в Барселоне завершились учебно-тренировочные сборы «Hello Barcelona», на которые приехали 59 сильнейших команд со всего мира, чтобы подготовиться к престижному студенческому международному чемпионату по программированию ACM ICPC. В этом году в сборах приняли участие 147 студентов из 30 стран.

Сборы организованы московским проектом Moscow Workshops ACM ICPC (Центр развития ИТ-образования МФТИ) совместно с Университетом ИТМО и Harbour.Space при поддержке Сбербанка России.

-

В последние годы мы часто слышим об известных учёных, вернувшихся в Россию. Почему они это делают и почему раньше уезжали?

Ответ на последний вопрос прекрасно знает известный в мире учёный, молекулярный биолог, профессор, руководитель лаборатории Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков. 12 лет он возглавлял лабораторию в Лернеровском исследовательском центре в Кливленде, ведущем научно-медицинском институте США. -

Российские молекулярные биологи открыли и изучили работу светочувствительного белка, который можно встраивать в мускульные клетки и напрямую управлять их работой, «обстреливая» при помощи лазера, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«На данный момент у нас имеется вся ключевая информация о механизме работы белка. На этом мы основываем дальнейшие исследования по оптимизации и подстройке параметров белка под нужды оптогенетики», — заявил Виталий Шевченко, первый автор работы, сотрудник лаборатории перспективных исследований мембранных белков МФТИ.

Ученых давно интересовал вопрос о том, как можно точечно управлять нейронами. Осуществить идею удалось лишь в 2005 году, когда группа исследователей из Стэнфордского университета под руководством Карла Диссерота смогла изменить нейроны генно-инженерными способами и возбудить нервные клетки, облучив их светом. Этот метод назвали оптогенетикой.

-

Последние моменты установки вычислительного узла DGX-1 в серверную стойку

В Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института появился первый в мире суперкомпьютер, спроектированный специально для обучения искусственных нейронных сетей. В основе суперкомпьютера DGX-1 от NVIDIA лежит новое поколение графических процессоров, которые обеспечивают скорость обработки данных в задачах искусственного интеллекта, сравнимую с 250 серверами x86 архитектуры. Он оснащён всем необходимым аппаратным и программным обеспечением для задач глубокого обучения, набором инструментов разработки и поддерживает популярные аналитические приложения с поддержкой GPU, отмечается в пресс-релизе вуза.

-

«Татнефть» в 2017 году для мониторинга и управлению разработкой нефтяных месторождений начала внедрять экспертно-аналитическую программу. Программа является рабочим инструментом промысловых инженеров-разработчиков, создавая единое информационное пространство и обеспечивая визуализацию данных для принятия решений. Приложение Банк ГТМ КИС АРМИТС позволяет автоматически подбирать скважины для проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) по оптимизации забойных давлений, планировать ГТМ по скважинам с учётом прогнозной динамики эксплуатационных показателей, ранжировать ГТМ по эффективности.

Цифровые технологии сегодня являются неотъемлемой частью работы не только технологов и геологов, но и операторов по добыче нефти. В смартфоне реализовано приложение АРМ оператора, которое позволяет получать задание, передавать заявки, формировать различные отчёты.

-

Биологи из МФТИ и Бельгии создали первый полноценный компьютерный аналог сердечной ткани, изучение которой поможет ученым понять, как возникает аритмия и другие тяжелые проблемы со здоровьем сердца, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

«Наша модель предсказывает такое же распространение волн, какое мы наблюдали в эксперименте, а значит, с помощью неё можно научиться предсказывать вероятность развития аритмии. То есть можно варьировать условия формирования ткани и смотреть, насколько вероятно развитие аритмии в этой ткани», — рассказывает Константин Агладзе, профессор МФТИ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сердце человека и животных является уникальным органом, чьи клетки могут одновременно спонтанно вырабатывать электрические импульсы и сокращаться, не требуя для этого постоянного потока «команд» из спинного или головного мозга. Импульсы тока вырабатывают так называемые «клетки-водители», а кардиомиоциты мускульные клетки, используют их для воспроизведения сокращений и расслабления в нужные моменты времени.

-

Завершился весенний цикл акселерационной программы «Физтех-старт». С 19 апреля по 23 июня проходил отбор 10 лучших проектов, которые находятся на самой ранней стадии развития. За два месяца весеннего цикла команды (по три человека каждая) посетили множество мастер-классов, прослушали различные лекции от ведущих специалистов — и всё для того, чтобы развить и усилить свои проекты в части бизнес-модели, а также усовершенствовать навыки презентации.

-

Физики из Московского физико-технического института и Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН сделали еще один шаг на пути к применению топологических изоляторов — материалов с уникальными электрическими свойствами, которые еще недавно считались лишь гипотетическими объектами. Исследователям удалось выяснить, как в подобных материалах устроено взаимодействие между атомами магнитных примесей.

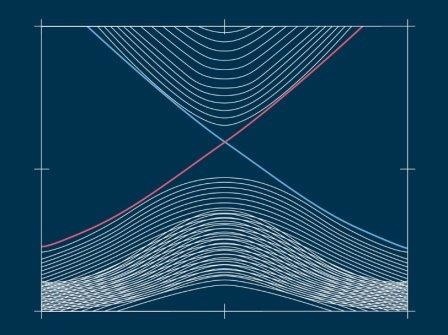

Зависимость энергии частиц в топологическом изоляторе от величины их импульса.Светлые линии соответствуют квантовым состояниям в объеме материала,а красные и синие — на поверхности

Топологические изоляторы — это открытие физики XXI века. Они были предсказаны теоретически в 2005 году, а впервые синтезированы в 2008 (антимонид висмута). Внутри они ведут себя как полупроводники, а на поверхности (у границы) их свойства похожи на свойства металла — например, по поверхности подобного материала свободно протекает электрический ток. Сейчас этот новый класс материалов активно изучают по всему миру, включая МФТИ. Ожидается, что их необычные свойства будут востребованы при создании электронных схем с минимальными потерями на тепло, квантовых компьютеров и других перспективных устройств.