-

- ИТЭР

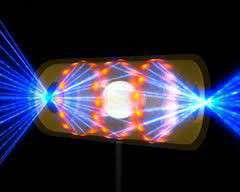

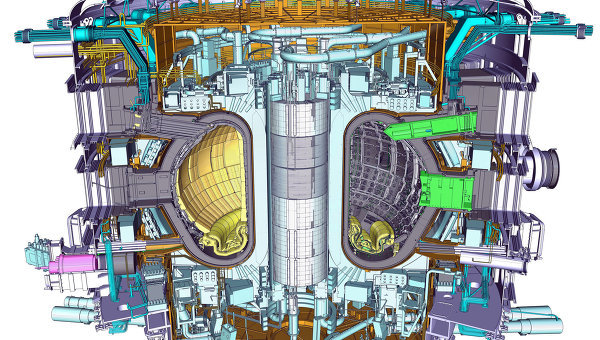

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук изготовит оборудование для диагностических систем Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Соответствующее соглашение подписали 26 августа в Новосибирске Частное учреждение «ИТЭР-Центр» (российское Агентство ИТЭР) и Международная организация ИТЭР, сообщили в «ИТЭР-Центре». Срок изготовления оборудования составит 5-7 лет.

Как пояснил директор «ИТЭР-Центра» Анатолий Красильников, процесс разработки и изготовления оборудования будет проходить «в постоянном взаимодействии с партнерами из других стран». Планируется, что в текущем году на финансирование этих работ Институту ядерной физики будет выделено 50 млн. руб. из федерального бюджета. Затем, по словам А. Красильникова, «сумма может вырасти в несколько раз».

Российская Федерация в рамках своих обязательств должна поставить в общей сложности девять диагностических систем для ИТЭР. Говоря о реализации проекта ИТЭР в целом, А. Красильников отметил, что сроки завершения строительства реактора точно назвать нельзя, так как «темпы изготовления деталей у каждой страны-участницы разные». «На сегодняшний день принято, что пуск ИТЭР будет в 2020 году», - сказал он, добавив, что сроки проекта «видимо, будут корректироваться».

-

В рамках программы "РадиоАстрон" на радиотелескопе в Национальной радиоастрономической обсерватории США в Грин Бэнк успешно установлено российское оборудование, предназначенное для слежения и сбора телеметрической и научной информации космического аппарата "Спектр-Р", сообщается на сайте ФИАН.

Оборудование на 43-метровый телескоп было установлено специалистами Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН в июле 2013 года. По словам ученых, оно почти идентично используемому для поддержки программы "РадиоАстрон" на российской станции слежения РТ-22.

Результаты испытаний станции слежения "РадиоАстрон" в Грин Бэнк были отмечены как "очень хорошие".

В начале августа 2013 года была успешно произведена запись научных данных с российского радиотелескопа "Спектр-Р", а уровень мощности принятого из космоса сигнала превзошел "уверенный прием", частота ошибок (по битам) - низкая.

-

- 2013-08-13n.jpg

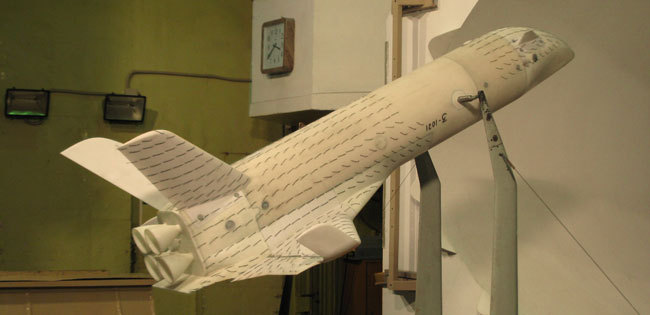

Специалисты ЦАГИ завершили очередной этап исследований модели многоразовой ракетно-космической системы (МРКС). Испытания проводились в дозвуковой аэродинамической трубе Т-103 ЦАГИ. Заказчик работ — ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

-

Начался первый этап формирования Института космической медицины в Москве. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сказал сегодня журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

«Мы его создали, чтобы восполнить блок вопросов, которые сегодня проваливаются», - признал он. «По постановлению правительства мы обеспечиваем медицинское и медико-санитарное сопровождение космических полетов», - напомнил Уйба. «Для того, чтобы сегодня отрабатывать технологию длительных полетов, нужна разработка целого ряда нормативных фундаментальных блоков, которые в условиях клиники не отработаешь», - отметил он. «Поэтому мы на базе федерального научно-клинического центра создали в Москве Институт космической медицины для того, чтобы разработать именно экспериментальные площадки по отработке фундаментальных стандартов, в первую очередь, по длительным полетам», - рассказал глава ФМБА.

По его словам, «сейчас идет стадия формирования института, база, подготовлена программа оснащения, привлечения кадров, идет этап становления». По мнению руководителя агентства, «это займет полтора-два года».

-

Премия Грубера, престижнейшая международная премия по космологии, присуждена российскому ученому и его коллеге, выходцу из СССР. «Газета.Ru» поговорила с лауреатом о судьбах Вселенной и российской науки.

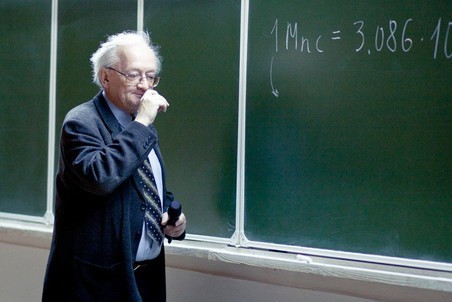

Известные российские физики — Алексей Старобинский и Вячеслав Муханов — объявлены лауреатами престижной премии в области космологии за 2013 год. Академик Старобинский, главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау, недавно отказавшийся входить в состав новой Академии наук, и Вячеслав Муханов, профессор, руководитель кафедры астрочастиц университета им. Людвига-Максимилиана (Германия), получат премию $500 тысяч 3 сентября 2013 года за вклад в создание теории инфляции.

- Алексей Старобинский

Алексей Старобинский

-

Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, образованное в 1940 году, в составе своего юбилейного, сотого по счёту, выпуска направило в войска офицеров по специальности «Применение мотострелковых подразделений (горных)».

-

В мае этого года специалисты отделения аэродинамики ЦАГИ выполнили предварительные исследования физики обтекания модели демонстратора легкого многоцелевого самолета (ЛМС) в дозвуковой аэродинамической трубе Т-102.

-

- фото - Институт Стволовых Клеток Человека

11 июня 2013 года состоялось торжественное открытие лабораторно-производственного комплекса Центра Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека «ЦГРМ ИСКЧ». Его создание - это стратегически значимый шаг не только для ИСКЧ, но и для отрасли в целом. Помимо препаратов и услуг ИСКЧ, новый комплекс предназначен для контрактного производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных компаний-разработчиков и призван сделать более доступным и эффективным проведение доклинических и клинических испытаний клеточных препаратов, производство, продвижение и внедрение их в практическое здравоохранение.

Проектирование и строительствоа, не имеющего аналогов в России, началось в 2011 году. Комплекс создан в уникально короткие сроки, за счет собственных средств ИСКЧ и частично профинансирован кредитными ресурсами Сбербанка России. Минимальный объем инвестиций, необходимых для создания подобного центра, составляет 10 млн $.

Комплекс спроектирован и построен по стандартам GMP. В его состав входят лабораторно-производственные чистые помещения, площадью 360 м2 и современное автоматизированное криохранилище, предназначенное для хранения клеточных препаратов и продуктов в условиях глубокого холода (-196 С).

-

11 июня состоялось торжественное открытие медико-генетического центра «Genetico».

Создание медико-генетического центра в Москве — стратегически значимый шаг не только для Института стволовых клеток человека, но и для всей научной отрасли в целом. Помимо различных услуг, новый комплекс предназначен для контрактного производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных компаний-разработчиков. Центр также призван упростить проведение доклинических и клинических испытаний клеточных препаратов, производство, продвижение и внедрение их в практическое здравоохранение.По мнению разработчиков, ученых РАМН и представителей Министерства здравоохранения РФ, создание специализированных центров в области клеточных технологий станет важнейшим элементом в инфраструктуре.

В дальнейшем Центр будет помогать другим инновационным компаниям выводить на рынок их продукты.

-

На выставке «Высокие технологии – 2013» ученые и инженеры Института химии нефти Сибирского отделения РАН представили новый полимерный материал для строительной отрасли.

Известно, что проведение строительных работ в районах крайнего Севера осложнено из-за широко распространенных в этих широтах заболоченных грунтов, зон вечной мерзлоты. Долговечность и прочность возведенных здесь строительных конструкций во многом зависит от довольно изменчивых погодно-климатических условий.

В в г. Томске созданы новые полимерные материалы – криогели, представляющие собой весьма перспективный материал для строительной отрасли. Эти наноструктурированные криотропные гели образуются из растворов полимеров, которые сначала образуют гели при температуре 0-20 С, а затем в циклических процессах «замораживания–оттаивания» превращаются в криогели с высокой упругостью и хорошей адгезией к породе.

-

Принципы работы лазера на свободных электронах разработали новосибирские физики Евгений Салдин, Анатолий Кондратенко и Ярослав Дербенев

В Германии завершился первый этап строительства комплекса самого мощного в мире рентгеновского лазера на свободных электронах. Как говорят его разработчики, установка откроет новые горизонты сразу в нескольких отраслях, в первую очередь, в медицине, фармакологии и энергетике. Общая стоимость проекта — более миллиарда евро. Россия принимает в нем самое активное участие.

Строительство комплекса самого мощного рентгеновского лазера на свободных электронах началось под Гамбургом в конце 2009 года. Общая длина тоннелей — почти 3,5 километра. Внутри комплекса — несколько подземных этажей на глубине от шести до 38-и метров. Среди участников проекта – 12 стран, ведущие роли – у Москвы и Берлина. Инвестиции колоссальные: 1 миллиард 230 миллионов евро.

-

Совместный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса предполагает отправку в 2016 году орбитального зонда для исследования Марса и высадку на его поверхность посадочного модуля, а в 2018 году - отправку марсохода. Платформу для межпланетной станции создадут в НПО им. Лавочкина, а научное оборудование в Институте космических исследований.

-

Скоро 20 лет, как действует Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Ботника).

Какую финансовую поддержку оказывает он молодым ученым и малым инновационным компаниям, и на каких условиях? Это обсуждалось на заседании Бюро Совета директоров институтов РАН в апреле. Пресс-секретарь РАН Сергей Шаракшанэ попросил зам. генерального директора Фонда Павла Гудкова ответить на вопросы.

- зам. генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков

— Расскажите, пожалуйста, о деятельности Фонда – в цифрах и фактах.

-

У пилотного портала «Электронная школа Приморья» около 240 тыс. пользователей. В общей сложности с 2011 года к системе в Приморском крае подключены 570 школ, зарегистрировано около 114 тыс. учеников, 109 тыс. родителей и 16 тыс. педагогов.

Система «Образование Web 2.0» разработана компанией «Институт информационных систем». Компания «ЛАНИТ ДВ» стала одним из первых сервис-провайдеров, внедривших ее на региональном уровне, обеспечив размещение автоматизированной информационной системы на своих мощностях с учетом требований законодательства к оказанию государственных и муниципальных услуг и защите персональных данных.

Систему «Образование Web 2.0» протестировали эксперты на демонстрационном стенде Фонда тиражируемых информационных систем. Специалисты изучили возможности системы, провели ее технико-технологическую оценку, продукт был проверен на соответствие нормативным требованиям. В результате тестирования система получила высокую оценку Совета главных конструкторов информатизации регионов РФ. Совет рекомендовал «Образование Web 2.0» для распространения в других регионах России и выдал соответствующее свидетельство.

-

В 2011 году в Новосибирске заработал завод «Лиотех» по сборке крупногабаритных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для электротранспорта. На сегодняшний день это единственное подобное предприятие в России, но производство пока идет по китайской технологии и из китайских материалов. Чтобы заменить импорт российским аналогом, корпорация «Роснано», совладелец «Лиотеха», заключила договор с , который занимается совершенствованием аккумуляторов.

Автор репортажа: Евгения Треухова,

- Аспирантка Ольга Подгорнова засыпает смесь, которую будут измельчать в барабан, наполненный шарами.

На заводе «Лиотех» производят аккумуляторы с уникальными свойствами (они работают от -40 до +50С) Их используют для троллейбусов, электробусов и другого электротранспорта. Сейчас в Новосибирске по постоянному маршруту ездит электробус № 5а от станции метро «Заельцовская» до «ТЭЦ-5». Он может проехать 60 км на автономном ходу без подзарядки.

Чтобы узнать о том, как наши учёные догоняют мир, и посмотреть, как продвигается разработка, я отправилась в лабораторию, где создают катодные материалы для литиевых батарей «Лиотех». Нужный корпус я нашла не сразу, мне помогла дружелюбная сотрудница Института твёрдого тела и механохимии СО РАН: «Вот лабораторный корпус! Что же вы плутаете?» Учёные – отзывчивые люди, сразу нашёлся парень, который проводил меня прямо до нужной лаборатории.

-

"В результате проведенных масштабных полевых и лабораторных исследований выделены 11 новых площадей, перспективных на открытие коренных и россыпных месторождений алмазов. По двум из этих площадей оценены прогнозные ресурсы по категории Р3 в объеме 240 млн карат при задании 150 млн карат", - говорится в материалах.

Отмечается, что ученые также обосновали перспективы алмазоносности пород триасовой эпохи кимберлитового магматизма, ранее считавшейся неперспективной.

"Составлена наиболее полная на сегодняшний день карта прогноза коренной алмазоносности Сибирской платформы", - говорится в материалах.

Также впервые создан ГИС-проект с базой данных по геологической, специализированной геофизической, минералогической изученности Сибирской платформы, а также ряд иных баз данных, создающих основу для дальнейшего развития прогнозно-поисковых работ на алмазы.

Ранее центр общественных связей СО РАН сообщал, что новые коренные источники алмазов были обнаружены в арктических регионах Якутии.

-

Курчатовскому институту — 70 лет со дня основания.

Каково прошлое и настоящее легендарного ядерного центра?

Всемирно известный Институт Курчатова создавался как суперсекретная лаборатория. Место для ее размещения ученому-ядерщику доверили выбрать лично. Ему приглянулось огромное пустующее поле между подмосковными селами Хорошово и Щукино. Теперь это 102 гектара самых современных мировых технологий с двумя ядерными реакторами практически в центре Москвы.

Нынешняя "фабрика науки", которую не объехать на машине и за полчаса, начиналась с нескольких палаток. В одной из них жил сам Игорь Курчатов, в других — призванные им ученые, среди которых — Флеров, Зельдович, Харитон. Кодовое название проекта — "Лаборатория №2". В первой — разрабатывали средства локации.

По заданию Госкомитета обороны, физики исследовали уран. Было понятно: он скрывает колоссальную энергию, которой надо было научиться управлять. Данные разведки говорили, что Британия и США далеко ушли в этом направлении.

"Тогда никто ни о чем не думал — ни о коммерциализации, ни о социальной значимости. Надо было взорвать бомбу — и все. Представьте себе, в 1943 году! Война. Голод. Ничего нет. Поле на окраине Москвы, палатки. И началось. Через три года — 26 декабря 1946 года — Курчатов в построенном реакторе Ф-1 реализовал первую на Евразийском континенте и вторую в мире цепную реакцию деления урана", — рассказал член-корреспондент РАН, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

-

Государственные летные испытания ракетного комплекса "Булава" завершены, их продолжения не будет, поскольку госкомиссия подписала все необходимые документы и завершила свою работу, об этом сообщил генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

-

"Стресс-тест предусматривает проведение анализа устойчивости АЭС к повышенным сейсмическим воздействиям. К экстремальным специалисты относят воздействия, в 1,5 раза превышающие силу максимального расчетного землетрясения, учтенного при проектировании подземных толчков, заложенных в расчеты при проектировании", - отмечается в сообщении "Атомэнергопроекта". На первом этапе стресс-тестов проводится визуальное обследование оборудования, систем и конструкций, задействованных в отводе остаточного тепла от ядерного топлива в реакторе и бассейне выдержки в случае экстремального сейсмического воздействия. После осмотра энергоблоков специалисты "СПбАЭП" проведут расчетный анализ прочности элементов и сделают вывод о состоянии безопасности энергоблоков при экстремальном сейсмическом воздействии. Отчетные материалы будут переданы заказчику к ноябрю 2013 года. Первая очередь Тяньваньской АЭС, построенная по проекту "АЭС-91", разработанному петербургским "Атомэнергопроектом" в составе двух энергоблоков с установками ВВЭР-1000, была сдана в эксплуатацию в 2007 году. При сооружении второй очереди Тяньваньской АЭС (третий и четвертый блоки) СПбАЭП выступает проектировщиком ядерного острова.

-

- фото ОАО "Корпорация "МИТ"

Только что рассекречено фото залповой стрельбы РПКСН "Юрий Долгорукий" в подводном положении (виден пуск двух БРПЛ "Булава"), выполненной из акватории Белого моря 23 декабря 2011 года. Съемка сделана в вечернее время с борта корабля сопровождения.