-

Предприятия Алтайского биофармкластера осваивают новые сегменты рынка, рассказал губернатор края на встрече, посвященной 5-летию деятельности регионального биофармкластера. Подробности сообщает пресс-служба Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

По его словам, наиболее перспективным направлением для развития фармацевтического бизнеса в регионе являются страны Центральной Азии и Европы. Он добавил, что в ближайшее время фармацевтическая компания "Алтайвитамины" запустит новую линию производства с немецкими партнерами.

Глава региона также отметил, что в Бийске и других городах, где размещены предприятия кластера, на промышленных площадках выпускаются новые виды фармацевтической продукции, которая соответствует стандартам GMP.

"Одним из достижений края является создание в Бийском бизнес-инкубаторе площадки инновационного типа, где предприятия биофармацевтической промышленности могут использовать оборудование, современные технологии для апробации, выработки технологических решений для создания новых фармпрепаратов", - добавил он.

-

Компания «Биотон» (с. Тепловка, Вольский р-н, Саратовская обл.) установила в шести селах Балаковского р-на Саратовской обл. биотопливные котельные. Пеллетные котельные установлены в селах, где объекты социальной сферы (школы и детские сады) ранее отапливались электричеством.

В апреле компания «Биотон» разработало предложение на поставку котельных, работающих на пеллетах, которые экономичны и экологически безопасны. После доработки проекта на основе замечаний и предложений Администрации района, получились котельные, которые позволяют отапливать большие площади в автономном режиме. С компанией «Биотон» был заключен энергосервисный контракт, в соответствии с которым за счет средств предприятия на территории сельских социальных объектов и были установлены котельные.

Все сэкономленные средства в течение 5 лет будут направляться на оплату по этому контракту, который включает в себя не только сервисное обслуживание котельных, но и поставку пеллетных гранул.

-

Ученые Института физики полупроводников (ИФП) им А .В. Ржанова СО РАН и ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске разработали и в настоящее время тестируют нанобиочип, позволяющий одновременно диагностировать десятки инфекций.

По словам ученого секретаря ИФП Александра Каламейцева, приведенные в сообщении, образцы нового нанобиочипа проходят испытания.

«Лабораторные образцы уже есть, на них показана высокая чувствительность», - сказал он, добавив, что новый метод диагностики проходит в настоящее время клинические испытания. Соглашение между ИФП СО РАН и ГНЦ ВБ «Вектор» было подписано в феврале 2013 года

«Мы взаимодействуем, в частности, в ультрасовременном методе, которому нет аналогов в мире — иммунофизическом методе, с использованием биочипов на нанопроволочках с последующим нанесением туда антител против более 100 инфекционных заболеваний», — отметил директор ГНЦ «Вектор» Александр Сергеев.

ГНЦ «Вектор» располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными — высокопатогенными — вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.

-

Биокожу второго поколения «G-DERM» оренбургских учёных на форуме «Открытые инновации-2013» признали лучшей биомедицинской инновацией. Форум и выставка проходили в Москве с 31 октября по 2 ноября. Мероприятие стало дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов новейших технологий и перспектив международной кооперации в области инноваций. В рамках форума были подведены результаты Всероссийского конкурса в области наноиндустрии и определение индексов рейтинговой привлекательности российских стартапов. Работа «Наноструктурированный биопластический материал G-DERM для регенеративной медицины» участвовала в финале научного конкурса и заняла второе место. Кроме того, стартап «G-DERM» был признан экспертным жюри RussianStartupRating (RSR) лучшим среди 50 проектов в области биотехнологии и медицины.

-

- Медаль, которую вручают лауреатам премии Галена

Впервые российские ученые удостоены международной Галеновской премии, считающейся аналогом Нобеля в области биофармацевтики.

Лауреатами стали доктор биологических наук Александр Соболев и кандидат биологических наук Андрей Розенкранц из Института биологии гена РАН, а также доктор биологических наук Владимир Лунин из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Их разработка позволит в тысячи раз повысить эффективность действия лекарств и, прежде всего, в онкологии. Созданное средство уже получило три патента России и один США. Сейчас заявка на патенты подана в более чем в 100 стран мира.

Речь идет о целевой доставке лекарства внутрь живой клетки. Сегодня это задача номер один в мировой медицине и фармацевтике. «Золотая пуля» или «магическая пуля», бьющая точно в цель, должна в тысячи раз повысить действенность лекарства и свести почти к нулю побочные эффекты. Особенно это актуально в онкологии. Надо убивать раковые клетки, не нанося вреда здоровым.

-

Сегодня в п. Лёвинцы Оричевского района состоялось торжественное мероприятие, посвящённом завершению общестроительных работ биомедицинского комплекса «Нанолек» и созданию биофармацевтического кластера Кировской области «Вятка-Биополис».

26 июля 2012 года был . Спустя год с небольшим уже завершены общестроительные работы, возведены 9 корпусов завода, проложены внеплощадочные коммуникации, идут отделочные работы.

Общий бюджет проекта составляет 4 млрд. 095 млн. рублей. На сегодняшний день из инвестиционных вложений освоено 2 млрд. 310 млн. рублей.

К 2015 году штатная численность сотрудников предприятия составит около 400 человек, 90 проц. которых - жители Кировской области.

Компания «Нанолек» планирует наладить производство групп лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, а также ревматоидного артрита и ВИЧ. На данный момент в портфеле компании запланировано около 40 препаратов. Первые партии препаратов планируется выпустить в конце 2014 года

К 2017 году общий объем выпускаемой продукции составит более 1,5 млрд. таблеток, более 35 млн. флаконов и 42 млн. шприцов в год.

-

16 октября в Медико-генетическом научном центре Российской Академии Медицинских Наук (МГНЦ РАМН, Москва) состоится семинар, на котором будут представлены результаты разработки инновационного метода диагностики тяжелых наследственных заболеваний у новорожденных. Проект был реализован биотехнологической компанией (, Санкт-Петербург) при поддержке ряда российских и европейских партнеров.

«По сути, нам одним из первых удалось показать, что такой производительный метод анализа ДНК, как секвенирование следующего поколения (NGS), можно напрямую, без проведения всевозможных подтверждающих исследований, использовать в клинической практике, — рассказывает научный руководитель компании Sequoia genetics Александр Павлов. — При создании этого решения мы руководствовались общими, но строгими требованиями, которые предъявляются к разработке диагностикумов для молекулярно-генетического анализа».

-

Представим себе некий товар с многомиллиардным – в долларах в год – сложившимся мировым рынком, с мощными производителями этого товара.

И представим себе страну, в которой 10 лет тому назад этот товар не производился вообще – а сегодня страна является одним из ведущих мировых экспортеров этого товара.

Если первое представить себе просто – то второе сложновато, не так ли? Возможно ли с нуля всего за 10 лет подвинуть ведущих мировых производителей?

Тем не менее, наша страна именно это и сделала: начав в 2003 г с первого завода (заводика) по производству топливных пеллет в Ленинградской области, мы стали одним из крупнейших мировых экспортеров этого товара:

Миллион тонн – это 20.000 железнодорожных вагонов, состав длиной в 280 км.

Отметим следующие моменты:

-

Россия получила уникальную технологию производства газа из птичьего помета. Европа, где газ из продуктов жизнедеятельности производится с 1954 года, такой технологией не обладает. Помимо упрощения цикла производства и сокращения расхода воды, использование нового метода дает на выходе побочный продукт — сульфат аммония, который используется в качестве минерального удобрения.

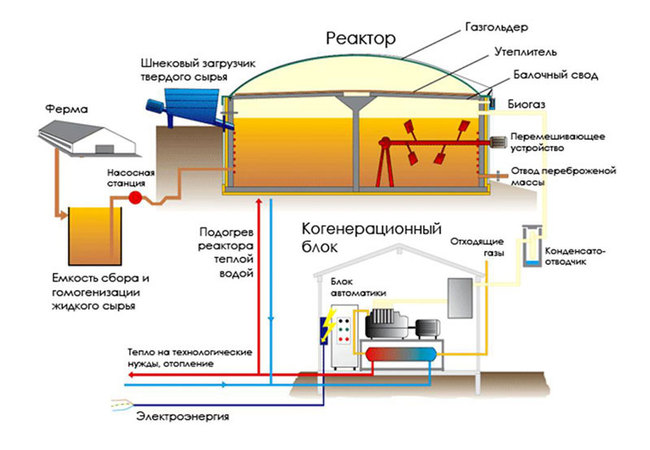

Компания «Газэнергострой» представляет в России новую технологию производства биогаза. Речь идет об американской технологии получения газа из птичьего помета. В отличие от использующихся на сегодняшний день методов, новая технология предполагает строительство установок по переработке отходов птицеферм под землей, что позволяет не беспокоиться о сопутствующем производству запахе. Кроме того, новый метод позволяет перерабатывать чистый птичий помет (ранее это было возможно только при смешивании птичьего помета с пометом крупного рогатого скота, что для птицеводческих хозяйств неудобно).

Также решается вопрос масштабного расхода воды при производстве биогаза: новая технология позволяет сократить его в шесть раз.

-

Разработка Группы компаний «Алкор Био» - набор реагентов «Экстра-ДНК-Био» для выделения ДНК с целью проведения молекулярно-генетических исследований и обнаружения инфекционных агентов – получила СЕ-марку – знак качества Евросоюза.

Знак СЕ часто называют «паспортом изделия», который позволяет производителю любого государства реализовывать свою продукцию на рынках Европы.

Напомним, что ранее набор для экстракции нуклеиновых кислот производства ГК Алкор Био успешно прошел регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития МЗ РФ (Росздравнадзор).

-

Биотехнологии, бесспорный прорыв в истории цивилизации, можно и нужно совершенствовать. Первые вещества, полученные с использованием биотехнологий, добывали из простых организмов, таких как бактерии. Однако бактерии при всей их привлекательной простоте строения и разведения очень далеки от человека, и часто белки, получаемые с их помощью, не совсем соответствуют желаемым. Млекопитающие в этом смысле гораздо удобнее, поскольку в их клетках система синтеза белков сходна с таковой человека. Сейчас ведутся работы по созданию трансгенных животных, способных производить требуемые гормоны, ферменты или другие белки.

Учёные из Новосибирска совместно с бразильскими коллегами получили трансгенных коз, способных вырабатывать белок, стимулирующий кроветворение в костном мозге, что важно при реабилитации раковых больных после удаления опухолей. Животные полностью здоровы и выделяют с молоком большое количество требуемого белка.

- Животное, которое может обеспечить будущее тысяч онкобольных. А с виду - коза как коза.

При упоминании термина «трансгенное животное» на ум чаще приходят мыши, чем козы. Действительно, разнообразных линий мышей с искусственно изменённой ДНК сейчас уже великое множество, но почти все они используются в научных исследованиях и приносят скорее новую информацию, но не коммерческую пользу. Держать в лаборатории стадо копытных (а большинство лабораторных животных за свою жизнь участвует лишь в одной серии экспериментов) – сомнительное и дорогое удовольствие. Зато разводить трансгенных коз в коммерческих целях гораздо удобнее, чем мышей: можно сделать так, что нужный белок животное будет выделять с молоком, а удой от козы вполне значительный, чего нельзя сказать о маленьких грызунах. -

Сегодня выработка биогазовой станции «Лучки» превысила порог в 18 миллионов киловатт-часов «зеленой» энергии. Из них 7,6 миллиона киловатт-часов было произведено за неполный 2012 год функционирования станции, весь остальной объем был выработан в этом году.

-

Биопринтер помещается в специальную камеру для создания стерильной среды

В Москве открылась первая лаборатория по 3d-биопечати органов и тканей.

Биопечать органов и живых тканей – быстроразвивающееся направление , призванной восстанавливать и полностью воссоздавать целые органы человеческого тела.

По мнению научного руководителя открывшейся в Москве лаборатории «3D Bioprinting Solutions» , новая технология уже в недалеком будущем полностью избавит человечество от необходимости использовать донорские органы и решит проблему биологической совместимости пересаженных органов и тканей. Ведь предполагает использование собственных стволовых клеток человека, точнее, их конгломератов – сфероидов, из которых и печатается на биогеле будущая ткань или целый орган.

-

«Стояла задача автономного электроснабжения небольшой территории в Томской области вблизи озера Карасевого Колпашевского района, богатого залежами сапропеля - отложений на дне водоемов, состоящих из остатков растений, мелких рыб и планктона, - рассказывает Дмитрий Фомин, эксперт отдела коммерциализации научных разработок ИМКЭС СО РАН. - Проблема была в удаленности территории от централизованных источников энергии. И, работая над решением этой задачи, мы разработали уникальный метод получения биогаза из органических отходов».

В целом, сырьем для биогазовых установок могут быть отходы предприятий животноводства, скотобоен, маслозаводов, пивзаводов, а также различные растения и т.д. Инновационность же томской технологии - в использовании селективных микроорганизмов, которые позволяют сократить цикл биогазовой реакции втрое, и при этом концентрация метана в получаемом биогазе увеличивается до 85% по сравнению с классическими 60%.

По словам ученых, новая технология решает сразу три ключевые задачи: получения энергии из возобновляемых источников (актуальная тема для отдаленных районов), улучшения экологической ситуации в области, а также существенной экономии для сельхозпредприятий на штрафах за загрязнения окружающей среды и автономного получения дешевой энергии.

-

Белгородский завод лимонной кислоты "Цитробел" запустил биогазовую установку, которая будет работать на сточных водах. По словам генерального директора «Цитробела» Евгения Мачинского, проект очистных сооружении является уникальным и впервые реализуется на территории страны. В общей сложности для реализации идеи потребовалось восемь лет. Её разработкой в регионе занималось ООО «Пэнэко» совместно с немецкими коллегами из компании Voith.

- фото: бел.ру

Реактор способен переработать до 1,2 тысячи кубических метров сточных вод предприятия. Стоимость проекта 157 млн. рублей.

- фото: бел.ру

"При переработке мы имеем почти 9 тысяч кубов газа в сутки, с содержанием метана 80%. Газ этот высокой чистоты и его можно направлять в теплогенерирующие установки", — сообщил руководитель предприятия.

Помимо газа на выходе получается очищенная вода, которую можно пускать в промышленное производство.

-

Институт биоинформатики открыт в 2013 году в Санкт-Петербурге на основе курсов по биоинформатике, существующих с 2010 года на базе (СПбАУ РАН)при поддержке компании и .

-

Начался первый этап формирования Института космической медицины в Москве. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сказал сегодня журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

«Мы его создали, чтобы восполнить блок вопросов, которые сегодня проваливаются», - признал он. «По постановлению правительства мы обеспечиваем медицинское и медико-санитарное сопровождение космических полетов», - напомнил Уйба. «Для того, чтобы сегодня отрабатывать технологию длительных полетов, нужна разработка целого ряда нормативных фундаментальных блоков, которые в условиях клиники не отработаешь», - отметил он. «Поэтому мы на базе федерального научно-клинического центра создали в Москве Институт космической медицины для того, чтобы разработать именно экспериментальные площадки по отработке фундаментальных стандартов, в первую очередь, по длительным полетам», - рассказал глава ФМБА.

По его словам, «сейчас идет стадия формирования института, база, подготовлена программа оснащения, привлечения кадров, идет этап становления». По мнению руководителя агентства, «это займет полтора-два года».

-

Коробочка меньше мобильного телефона с отходящими от нее трубками у меня в руках - ни больше ни меньше как созданная впервые в стране клеточная модель человеческих органов в одну миллионную величины. В этом чипе живут разные клетки человека - в каждой мини-ячейке свой орган. В одной, например, печень, в других кишечник, мозг... Омывает их вместо крови культуральная среда - она обеспечивает жизнь клеток в течение четырех недель. За ее движение по микроканалам отвечает компактный блок управления, он обеспечивает настройку и автоматическое поддержание необходимых параметров культивирования клеток. По сути, как ни фантастично это звучит, портативный прибор - своего рода гомункулус. А сделали его в Научно-техническом центре “БиоКлиникум”.ъ

-

В июне 2013 года принял участие в работе Европейской конференции по генетике человека (European Human Genetics Conference-2013). Специалисты ИСКЧ представили вниманию участников конференции доклад «Превентивное генетическое тестирование с использованием технологии ДНК-микроматриц – перспективный профилактический подход в медицинской практике», в котором рассказали о разработанном в ИСКЧ ДНК-чипе «Этноген» для диагностики наследственных заболеваний, сообщает пресс-служба ИСКЧ.

Чип «Этноген» принципиально отличается от уже представленных на рынке диагностических систем тем, что он сфокусирован на выявлении наследственных заболеваний характерных для народов, проживающих на территории РФ и стран СНГ. Результаты клинической валидации показали, что «Этноген», с достоверностью более 98 %, выявляет более 60 моногенных наследственных заболеваний и предрасположенность к 10 широко распространенным многофакторным заболеваниям с генетической составляющей (таким как тромбофилия, гипертония, ишемический инсульт, остеопороз и т.п.). В последующем количество диагностируемых чипом «Этноген» генетических заболеваний и особенностей будет увеличиваться.

-

- фото - Институт Стволовых Клеток Человека

11 июня 2013 года состоялось торжественное открытие лабораторно-производственного комплекса Центра Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека «ЦГРМ ИСКЧ». Его создание - это стратегически значимый шаг не только для ИСКЧ, но и для отрасли в целом. Помимо препаратов и услуг ИСКЧ, новый комплекс предназначен для контрактного производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных компаний-разработчиков и призван сделать более доступным и эффективным проведение доклинических и клинических испытаний клеточных препаратов, производство, продвижение и внедрение их в практическое здравоохранение.

Проектирование и строительствоа, не имеющего аналогов в России, началось в 2011 году. Комплекс создан в уникально короткие сроки, за счет собственных средств ИСКЧ и частично профинансирован кредитными ресурсами Сбербанка России. Минимальный объем инвестиций, необходимых для создания подобного центра, составляет 10 млн $.

Комплекс спроектирован и построен по стандартам GMP. В его состав входят лабораторно-производственные чистые помещения, площадью 360 м2 и современное автоматизированное криохранилище, предназначенное для хранения клеточных препаратов и продуктов в условиях глубокого холода (-196 С).