-

Москва. 6 февраля. АвиаПорт

Началось изготовление первого опытного образца легкого двухмоторного многоцелевого четырехместного самолета МАИ-407, сообщил «АвиаПорту» главный конструктор Отраслевого специального конструкторского бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института (Государственного технического университета) (ОСКБЭС МАИ) Вадим Демин.

-

Автоматическая межпланетная станция НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter с помощью прибора, разработанного в Институте космических исследований Российской академии наук, подтвердила, что на полюсах Луны водород встречается чаще, чем в других районах спутника Земли. Об этом сообщается на сайте агентства.

В своем исследовании специалисты при помощи российского нейтронного детектора Lunar Exploration Neutron Detector (LEND) обнаружили отличия в содержании водорода в один процент на южном полюсе и экваторе. Этот прибор позволяет подсчитывать количество нейтронов, вылетающих с поверхности спутника в результате бомбардировки космическими лучами (потоками высокоэнергетических частиц от Солнца).

-

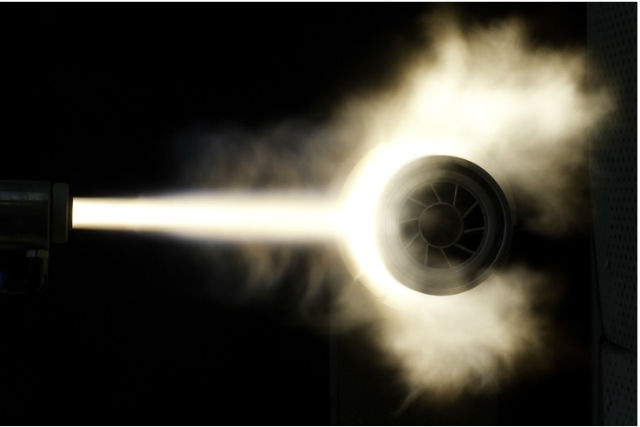

Институт гидродинамики имени М. А. Лаврентьева получил от мэрии Новосибирска грант на применение детонационного напыления для изношенных деталей транспорта и объектов коммунального хозяйства. О методе «ремонта взрывами» 25 ноября рассказал корреспонденту Сиб.фм доктор технических наук, заведующий лабораторией детонационных течений Владимир Ульяницкий.

Импульсный газо-детонационный аппарат с помощью газового взрыва восстанавливает изношенные участки на деталях машиностроительного оборудования, нанося на них специальное покрытие, которое вдобавок увеличивает срок действия их эксплуатации.

-

ООО «Балтийский завод-Судостроение» заключило контракт с филиалом «Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии» («ЦНИИ СЭТ») ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на поставку комплексных систем электродвижения для серийных атомных ледоколов проекта 22220. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Балтийский завод-Судостроение».

-

13 октября 2014 года в Санкт-Петербурге, при поддержке Комитета по социальной политике города, прошла конференция, посвященная генетическому тестированию для профилактики и лечения наследственных заболеваний. Организаторами конференции выступили Национальная Ассоциация организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» и центр «Genetico» Института Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ). Мероприятие посетили врачи, представители научно-исследовательских организаций, медико-генетических лабораторий, медицинских центров и женских консультаций, пациентских и медико-социальных организаций.

Накануне Институт Стволовых Клеток Человека открыл в Санкт-Петербурге современный Медико-генетический центр Genetico, в котором жители города могут провести диагностику и получить консультацию генетика для поддержания собственного здоровья, здоровья детей, а также для предупреждения рождения в семье потомства с тяжелой наследственной патологией. Центр открыт в рамках социально-значимого проекта по созданию общероссийской сети медико-генетических центров, который ИСКЧ развивает при участии Биофонда РВК.

-

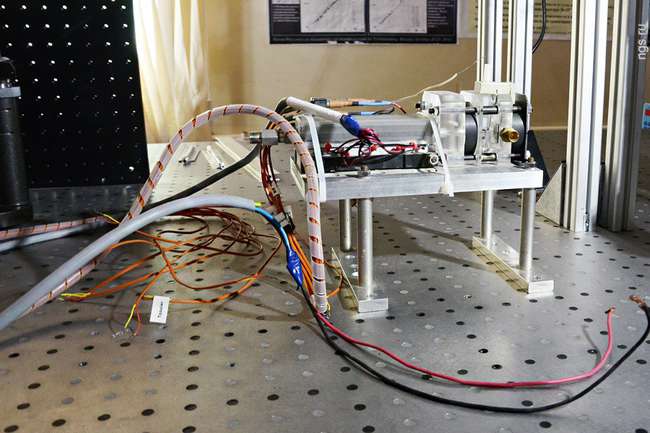

Ученые Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН создали прибор обнаружения оптических систем. Он позволяет отслеживать снайперов на большом расстоянии.

Как рассказал «Интерфаксу-АВН» сотрудник института Игорь Шестаков, разработана линейка приборов массой от 800 грамм до 5 килограмм. В прошлом году ФСБ получила опытную партию, а теперь начались серийные поставки.

— Прибор рассчитан на дальность 1200 метров, — говорит он. - Этого достаточно, учитывая, что обычный снайпер гарантированно поражает цель на расстоянии до 800 метров.

К «антиснайперу» предъявляются высокие требования в плане прочности. Он должен «выжить» после падения с полутораметровой высоты на бетонный пол с закрытой оптикой.

Цена прибора составляет примерно 300 тысяч рублей. Как поясняет ученый, его иностранные аналоги стоят на порядок дороже.

-

Высокозащищенный автомобиль «Федерал-М» на шасси Урал-4320 (Урал-55571) © Обозрение армии и флота / otvaga2004.ru

Созданный специалистами московского предприятия «Институт Спецтехники» новый защищенный автомобиль «Федерал-М» на шасси серийно выпускаемого высоконадежного автомобиля Урал-4320 и его модификации Урал-55571 прошел испытания защитных свойств машины. На этих испытаниях были полностью подтверждены заявленные характеристики защищенности машины.

-

Импульсное электромагнитное оружие, или т.н. «глушилки», является реальным, уже проходящим испытания типом вооружений российской армии. США и Израиль также проводят успешные разработки в этой области, однако сделали ставку на использование ЭМИ-систем для генерации кинетической энергии боезаряда. У нас же пошли по пути прямого поражающего фактора и создали прототипы сразу нескольких боевых комплексов — для сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Как утверждают специалисты, работающие над проектом, отработка технологии уже минула стадию полевых испытаний, теперь же идет работа над ошибками и попытка увеличить мощность, точность и дальность излучения. Сегодня наша «Алабуга», разорвавшись на высоте 200−300 метров, способна отключить всю электронную аппаратуру в радиусе 3,5 км и оставить войсковое подразделение масштаба батальон/полк без средств связи, управления, наведения огня, при этом превратив всю имеющуюся технику противника в груду бесполезного металлолома. Кроме как сдаться и отдать наступающим подразделениям российской армии тяжелое вооружение в качестве трофеев, вариантов, по сути, не остается.

-

Важный шаг на пути к созданию медицинских нанороботов сделали исследователи из Института общей физики Российской академии наук, Института биоорганической химии РАН и Московского физико-технического института. Они наделили нано- и микрочастицы способностью производить логические вычисления с помощью биохимических реакций. Детали представлены в журнале Nature Nanotechnology, и это первая за несколько лет экспериментальная работа, сделанная и опубликованная исключительно российским коллективом (без зарубежных аффилиаций) в одном из самых цитируемых научных журналов (импакт-фактор — 33).

Логические операции внутри клеток или в искусственных биомолекулярных системах рассматриваются многими учёными как путь к управлению биологическими процессами и к появлению полноценных микро- и нанороботов, способных, например, доставлять лекарство строго по расписанию в те места, где оно необходимо. Такие устройства — это та «волшебная пуля», о которой писал еще Пауль Эрлих (1854−1915), основоположник химиотерапии.

-

Ученые из новосибирского Института теплофизики СО РАН разработали уникальную конденсационно-сепарационную систему, которая станет частью эксперимента на МКС.

Разработку представил журналистам 11 июля заведующий лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики Олег Кабов. «Проблема в том, что на Земле сепаратором является любой стакан, т.е. жидкость оседает под действием гравитации. В невесомости гравитации нет. Жидкость будет перемешиваться, растекаться по стенкам», — пояснил он. Конденсационно-сепарационная система, которую разработали новосибирские ученые, решит эту проблему. Для этого применили новую технологию — микроканалы в 20 микрон, в которые жидкость всасывается под действием капиллярных сил.

Систему разработали для совместного эксперимента Российского и Европейского космических агентств. Эксперимент Simex, который пройдет на МКС через 1,5–2 года, посвятят испарению жидкости. Устройство новосибирских ученых станет частью большого аппарата и будет отвечать за конденсацию и сепарацию.

-

4 июля, AEX.RU – 2 июля 2014 г. совершил успешный полет демонстратор БПЛА «ЦИАМ-рекорд» с первой энергетической установкой на топливных элементах полностью отечественной разработки, пригодной по своим удельным характеристикам к применению на борту ЛА, сообщает пресс-служба.

-

Крупнейшее фармацевтическое предприятие Алтайского края ЗАО «Алтайвитамины» (Бийск) успешно завершило совместную разработку с ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» ФМБА России (Санкт-Петербург) по созданию нового аэрозольного препарата. Фармацевтический продукт обладает иммуномодулирующим действием, а также выраженным противовирусным эффектом.

ЗАО «Алтайвитамины» уже приступило к производству нового аэрозольного биопрепарата «Интерфераль» в промышленных масштабах. Выпуск фармацевтического продукта обеспечивает исполнение программы импортозамещения, а также способствует выведению биофармацевтической промышленности региона на новый уровень развития.

«Научная работа предприятия и исследовательского института продолжалась в течение нескольких лет. Специалисты разработали основу препарата, которая является оригинальной и защищённой патентами Российской Федерации. Также был проработан состав лекарственной формы и проведены длительные стадии доклинических и клинических испытаний, которые подтвердили безопасность и эффективность лекарственного продукта», - отмечают в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края.

-

Ускоритель ESRF. Фото с сайта проекта

РФ ратифицировала соглашение о своем членстве в крупной международной научной организации — Европейском центре синхротронного излучения (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF), где изучается структура вещества на атомном уровне, сообщает пресс-служба Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", который будет представлять Россию в ESRF.

Этот синхротронный центр, созданный в 1988 году во французском Гренобле, объединяет 18 европейских стран. Ученые центра имеют возможность вести исследования на источнике синхротронного излучения третьего поколения, который незаменим, в частности, для нанотехнологических разработок.

Российские ученые получат прямой доступ ко всему комплексу экспериментального оборудования и интеллектуальной собственности ESRF. На синхротронном источнике центра планируется создать две принципиально новые российские экспериментальные станции мирового уровня, отмечается в сообщении.

-

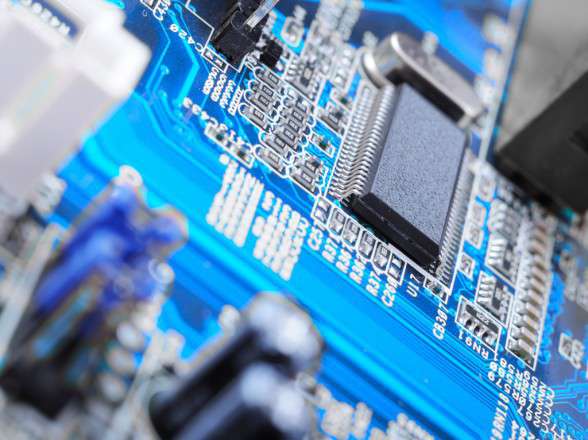

Московский радиотехнический институт РАН, входящий в «Объединенную приборостроительную корпорацию» Госкорпорации Ростех, ведет строительство Экспериментально-технологического центра по созданию высокоплотной электроники нового поколения – компактных 3D-микросистем. Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы».

-

Исследователь с кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники МФТИ (Факультет проблем физики и энергетики), старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Александр Рожков представил теоретические расчеты, из которых следует возможность существования фермионной материи в ранее неизвестном состоянии — в виде одномерной жидкости, которую нельзя описать в рамках существующих моделей. Подробности содержатся в статье ученого, которая опубликована журналом Physical Review Letters, а также доступна в виде препринта в архиве arxiv.org.

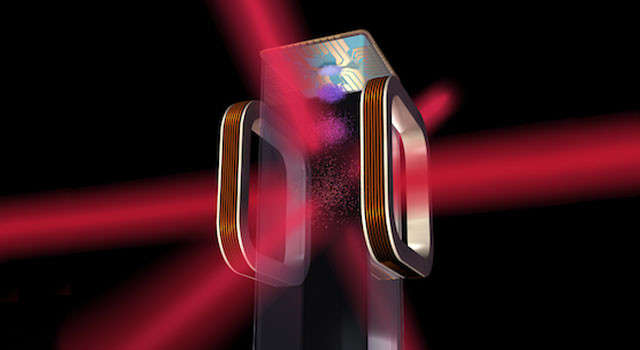

Реализовать новое состояние материи, возможно, удастся с помощью удерживаемых в магнитном поле охлажденных атомов. На иллюстрации показана подобная ловушка (рисунок: NASA/JPL-Caltech) -

Экспедиция «Кара-зима-2014», организованная «Арктическим научно-проектным центром» (совместное предприятие НК «Роснефть» и ExxonMobil) при поддержке специалистов ФГБУ «Арктического и антарктического научно-исследовательского института» успешно завершилась. Она стала самой продолжительной экспедицией в Северном ледовитом океане со времен распада СССР. В течение 63 дней с борта атомного ледокола «Ямал» ученые исследовали наименее изученные участки северных морей: моря Лаптевых, Карского и Восточно-Сибирского.

По словам директора Арктического научно-проектного центра, «работы велись на акватории трёх морей - Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского, а также у побережья архипелагов Новая Земля, Северная Земля и острова Де-Лонга. Ледовые условия были очень разными - от открытой воды до сильно заторошенных полей, в которых даже атомный ледокол двигался набегами со скоростью один узел».

Был выполнен комплекс ледовых и метеорологических измерений на 35 станциях. Было установлено 40 дрейфующих буёв на ледяных полях и айсбергах – самый западный у побережья Новой земли, самый восточный – у острова Беннетта в Восточно-Сибирском море. Эти буи позволяют в постоянном режиме отслеживать координаты ледовых образований и определять траекторию их дрейфа.

-

Новый причал открылся в Тутаеве (Ярославская область) во вторник, 6 мая.

Он может принимать четырехпалубные теплоходы, сообщает пресс-служба Тутаевского района. Одновременно могут быть пришвартованы четыре судна.

-

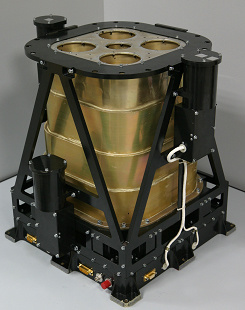

На территории Курчатовского института при участии специалистов ОАО "СНИИП" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш), были проведены испытания оборудования комплекса плазмотронов, являющегося составной частью технологического оборудования комплекса плазменной переработки низко- и среднерадиоактивных отходов (КПП РАО).

Испытания были совмещены с процессом обучения персонала "Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации" ("ОДИЦ"), что позволило не только убедиться в высокой надежности оборудования, но и закрепить практические навыки персонала в части управления сложной технологической системой.

ОАО "СНИИП" изготовил и поставил большую часть оборудования и программных продуктов для комплекса плазмотронов КПП РАО, начиная от собственно плазмотронов, и заканчивая автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Основная функция поставленного оборудования – обеспечение надежной работы плазмотронов, которые являются главным инструментом основного технологического процесса – газификации и плавления отходов. Пуск комплекса в промышленную эксплуатацию запланирован на октябрь-ноябрь 2014 г.

-

9 апреля 2014 года в Сочи на специалисты рассказали о разработанной ИСКЧ совместно с Институтом цитологии РАН (Санкт-Петербург) и Национальным институтом здоровья (Бетезда, США) искусственной хромосоме человека для коррекции наследственных поясно-конечностных мышечных дистрофий и гемофилии, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Сочи.

Искусственная хромосома человека (Human artificial chromosome, HAC) представляет собой созданную методами хромосомной инженерии «микрохромосому», содержащую необходимые разработчикам гены. Главное достоинство HAC – стабильная долгосрочная экспрессия без влияния на геном клетки-хозяина. Искусственная хромосома не встраивается и не нарушает ДНК пациента, эффективно работает длительное время, может доставить в клетку гораздо больше генетической информации, чем любые другие векторы, а кроме того, при делении клетки такая хромосома равномерно передастся дочерним клеткам.

-

Конструкторское бюро "Искатель" Московского авиационного института (Государственного технического университета) (МАИ) завершило ресурсные испытания беспилотных вертолетов типа "Ворон 300".