-

У устройства широкий спектр функций для использования

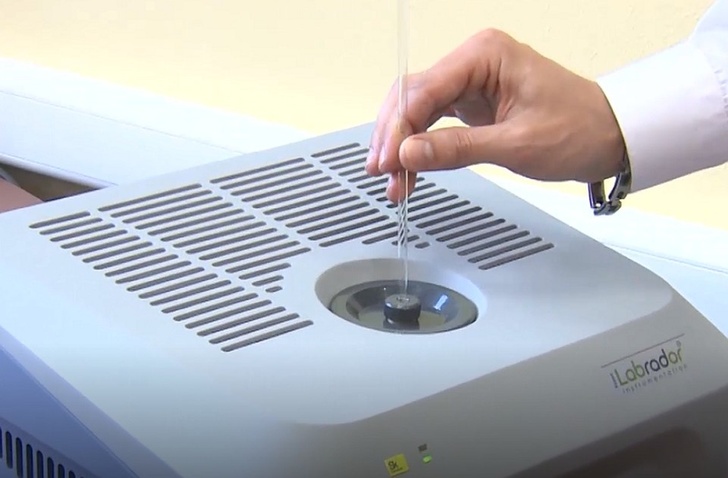

Актуальность нового прибора трудно переоценить. Фото: скрин с видео ОТВ

Екатеринбургские ученые УрФУ создали уникальный аппарат «Лабрадор», с помощью которого можно выявить предрасположенность к онкологическим заболеваниям, а также проверить качество продуктов.

— Опускается сыворотка крови и дальше после изучения такого белка как альбумин, его транспортных свойств, мы можем сказать, что человек предрасположен к тому или иному онкологическому заболеванию, — рассказывает руководитель группы исследователей и разработчиков прибора Андрей Тарарков, слова которого приводит ОТВ.

Принцип работы приборы следующий: исследуемый образец помещается в агрегат с мощным магнитным полем, где проходит СВЧ-излучение. На молекулярном уровне определяется химический состав органических и неорганических веществ, при этом фиксируется любое отклонение от нормы.

Авторы изобретения утверждают, что прибор можно использовать в медицине и фармацевтике, а также для соответствия качества продуктов питания нормам.

— Продукты питания окисляются на воздухе, возникают свободные радикалы и прибор позволяет находить эти свободные радикалы. Мы можем устанавливать, на самом ли деле мясо, которое нам предлагают, свежее или нет, — рассказывает заместитель директора Центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.

Лев ИСТОМИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте хорошие новости!

-

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ученые из Сеченовского университета и МГТУ имени Баумана создали новое устройство для быстрого заживления ран и язв при помощи холодной плазмы и успешно проверили его работу на крысах.

«Наш прибор „Плазон“, а также моноокись азота, используются в медицине уже более 17 лет. Они заметно снижают вероятность развития осложнений после операций и заживляют диабетические язвы. Вместе с тем, у них есть недостаток — температура плазмы оставалась достаточно высокой, что может повредить ткани. Мы решили эту проблему», — пишут исследователи.

-

Коллектив ученых Уральского федерального университета (УрФУ) разработал спектрометр для определения химического состава органических и неорганических веществ и выявления радиационно обработанных продуктов. Стоимость и размеры прибора на порядок ниже зарубежных аналогов, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

«Превосходящий зарубежные аналоги портативный спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) „Лабрадор“, позволяющий на молекулярном уровне определять химический состав органических и неорганических веществ, разработан учеными УрФУ. Если немецкие аналоги весят порядка 5 тонн и стоят €1,5-2 млн, то вес российского прибора всего 14 кг, а стоимость — от 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас регистрировать свободные радикалы, например, атомы кислорода, можно только методом ЭПР. Чрезмерное количество свободных радикалов приводит к окислению, быстрой порче продуктов, к старению и гибели организмов. Для определения свободных радикалов ученые из УрФУ создали прибор, внутри которого — магнитное поле, в него помещают исследуемый образец и применяют СВЧ-излучение. Анализируя полученные данные, ученые определяют тип и количество свободных радикалов.

-

Беспроводной стол-подзарядка российского производства, над которым сейчас работают ученые, будет способен питать одновременно около 10 гаджетов: телефонов, планшетов, ноутбуков и других устройств. Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.

В университете ИТМО работают над концепцией уникального умного стола. Устройство, которое можно использовать на поверхности рабочего пространства в офисе или дома, служит для беспроводной подзарядки нескольких мобильных гаджетов одновременно. Для создания такого прибора разработчики предлагают использовать метаповерхности -- искусственно созданные материалы, способные управлять электромагнитными волнами.

Структурой такого метаматериала может служить среда из пенопласта с тонкими металлическими проводами (антеннами), расположенными в нужной геометрии.

Мы использовали один слой проводящей решетки, который сформировал так называемую метаповерхность. Эта метаповерхность способна преобразовывать затухающую электромагнитную волну в распространяющуюся.

-

-

- Фото Фонда поддержки научной и научно-технической деятельности молодых ученых "Время науки"

- © pedsovet.org

18 мая в городе Финиксе, штат Аризона, США, завершилась Всемирная ярмарка научных достижений школьников Intel ISEF, в которой приняли участие почти 1800 юных ученых из 75 стран мира. В числе победителей и призеров — вся команда Балтийского научно-инженерного конкурса.

Так называемая «малая нобелевка» (Grand Award 2 степени) была вручена Даниилу Казанцеву из Екатеринбурга, а Special Award — получили 4 школьника из Санкт-Петербурга. В том числе, впервые Первая премия Американского математического общества была вручена российскому школьнику.

-

-

Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) разработали защитное покрытие на основе углеродных наночастиц, позволяющее уменьшить разрушительное действие коррозии и обледенение поверхностей в условиях Арктики. Испытания показали, что новое покрытие замедлило скорость образование льда от двух до шести раз, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«В Центре физики САФУ ученые исследуют сверхгидрофобные антиобледенительные покрытия — защитные покрытия на основе углеродных наночастиц, позволяющие уменьшить разрушительное действие коррозии и обледенение поверхности в условиях Арктики. На данный момент создан рабочий прототип, показывающей основные свойства покрытия — сверхгидрофобность, проводимость тока. В уже испытанных условиях покрытие замедлило скорость образование льда от двух до шести раз по сравнению с металлической незащищенной поверхностью», — говорится в сообщении.

Существующие антиобледенительные покрытия, используемые в Арктике, имеют ряд недостатков. В частности, при температурах ниже минус 20 градусов С антиобледенительные свойства начинают проявляться намного слабее. При обледенении — отложениях льда путем конденсации паров из воздуха — их гидрофобные и антиобледенительные свойства пропадают.

-

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработали нейросеть для управления металлургическими печами — нейросетевого настройщика, который поможет повысить их энергоэффективность на 5-10%. Далее они намерены расширить сферу применения настройщика, модифицировав его для различных электродвигателей, сообщает пресс-служба вуза.

«Созданный в НИТУ МИСиС «нейросетевой настройщик» призван повысить энергоэффективность металлургических нагревательных печей с высокой — до 100 МВт — потребляемой мощностью. Внедрение настройщика не потребует капитальных затрат, поскольку с аппаратной и программной точек зрения — в существующей системе управления печью ничего не изменится. Применение данного подхода позволит повысить энергоэффективность работы нагревательных металлургических печей на 5-10%", — говорится в сообщении.

Параметры металлургической печи могут значительно меняться в ходе ее работы. Например, открытие штор для загрузки и выгрузки металла ведет к потерям тепла, а загрязнение газовых горелок — к снижению эффективности сжигания топлива. Но управляют ими, как правило, с помощью линейных регуляторов с постоянными параметрами и не учитывают такие изменения. В итоге это ведет к снижению качества управления и энергетическим потерям.

-

Петербургский международный экономический форум в этом году стал для «ИКС Холдинга» местом активной работы с деловыми партнерами. Проведено рекордное количество встреч и переговоров, подписано восемь крупнейших коммерческих соглашений. Партнерами Холдинга на этот раз стали глобальные лидеры ИТ-рынка (IBM, Dell, Intel, SAP), лидер цифровой трансформации в России — компания МегаФон, компания «Газпром нефть», SberCloud и Госкорпорация «Ростех».

На стенде «ИКС Холдинга» компании, входящие в него и образующие единую цифровую экосистему, продемонстрировали собственные разработки в области роботизации бизнес-процессов и ряд цифровых профессий: юрист, ипотечный менеджер и даже животновод. Часть этих решений уже внедрена в производство и активно используется партнерами Холдинга для оптимизации однообразных операций. По мнению представителей ИТ-структуры, такие решения будут все больше востребованы во всех отраслях экономики.

«На форуме мы представили „индустрию будущего“ — наши разработки и планы по развитию ИТ-рынка в России. „ИКС Холдинг“ уже создает цифровую реальность. Наша экспертиза и высокий уровень технологий подтверждены глобальными ИТ-лидерами, которые стремятся к сотрудничеству с нами. Например, по итогам многолетнего сотрудничества с IBM и SAP мы заключили новые соглашения, выводящие партнерства с ними на более высокий уровень и расширяющие перечень совместно решаемых задач. Среди новых стратегических партнеров Холдинга — Dell Technologies и корпорация Intel. Сотрудничество такого уровня и масштаба по большому счету беспрецедентно для отечественного ИТ-рынка», — прокомментировала вице-президент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина.

-

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали многослойный материал для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Он сохраняет свои свойства при температуре до 700 градусов и дозах повреждения более 150 смещений на атом и при этом прост в изготовлении и последующей обработке, сообщили в пресс-службе вуза.

«Ученые Института «Умные материалы и технологии» ТГУ в рамках федеральной целевой программы разработали новый многослойный материал, предназначенный для производства тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Главные конкурентные преимущества продукта, изготовленного на основе сплава ванадия, заключаются в высокой коррозионной и радиационной стойкости одновременно с простотой изготовления и последующей обработки. Основные потенциальные потребители разрабатываемых материалов и конечной продукции — предприятия государственной корпорации «Росатом», — сказали в пресс-службе.

-

Исследователи МФТИ, Сколковского института науки и технологий, МГУ имени М. В. Ломоносова и Объединенного института высоких температур РАН разработали новый метод исследования состава нефти, который в будущем может сделать ее переработку эффективнее и повысить качество нефтепродуктов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сколтеха.

Метод соответствует принципам «зеленой» химии, позволяя отказаться от использования небезопасных для экологии растворителей. Работа опубликована в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

«Известно, что нерастворимые в воде соединения могут быть растворены в перегретой, так называемой сверхкритической воде, температура которой значительно превышает 100 градусов ℃, поэтому было решено применить этот подход и к нефти. Авторы работы доказали, что при повышении температуры и давления получить водный раствор нефти возможно, и провели анализ ее состава. <…> Данные позволили получить больше информации о структуре входящих в состав нефти соединений. Подобный метод может применяться для исследования и других сложных неполярных соединений на молекулярном уровне», — отмечается в сообщении.

-

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способный обеспечить управляемый полет в течение 10 с лишним лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«Ученые СПбПУ разработали ракетный двигатель для космических летательных аппаратов, основанный на ускорении ионов в новой конструкции. <…> Большая скорость факела позволяет получать требуемую тягу, экономно расходуя массу рабочего вещества. Поэтому его должно хватить для управления полетом аппарата на десяток лет и более», — указывается в документе.

В таком двигателе производят ионизацию запасенного рабочего вещества, полученные ионы ускоряют электрическим полем до десятков километров в секунду. Затем ионы нейтрализуют и выстреливают в космическое пространство, создавая реактивную силу. Такой двигатель универсален по отношению к топливу и может работать даже на лунном реголите или марсианском песке. Это позволит дозаправлять космические аппараты во время экспедиций, не перегружая корабль и не сокращая время пребывания в космосе, отмечается в сообщении.

По словам одного из авторов разработки, профессора СПбПУ Олега Цыбина, используемая учеными технология универсальна: нужно сформировать заряженную частицу и ускорить ее электрическим полем. «Для этого может подходить довольно широкий круг рабочих веществ, в том числе газов, жидкостей, твердых тел. Необходимые технологии можно моделировать и апробировать в больших вакуумных камерах на Земле», — приводит пресс-служба слова ученого.

Испытания опытного образца двигателя в условиях, приближенных к полетным, университет проводит совместно с ОКБ «Факел» (Калининград) и Военно-космической академией имени А. Ф. Можайского. Уже поданы три заявки на изобретения, получен один патент.

-

Исследователи Центра энергетических наук и технологий Сколтеха вместе со специалистами Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева разработали новый материал, который позволит улучшить характеристики быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сколтеха.

Литий-ионные аккумуляторы на основе неорганических материалов (таких как оксиды, фосфаты и др.) сегодня занимают доминирующее положение на мировом рынке, но их совершенствование затруднено. Проблема может быть решена за счет применения в производстве органических соединений в качестве катодных материалов. Они обладают высокой удельной энергоемкостью, а также высокой скоростью заряда и устойчивостью к механическим деформациям, которых нет у тяжелых элементов, используемых в создании аккумуляторов сегодня. Экологичность обеспечивается за счет того, что органические материалы содержат только элементы, встречающиеся в живой природе, а значит могут производиться на основе возобновляемых ресурсов.

-

Пензенские ученые совместно с коллегами из Центра кардиологии Минздрава России разработали первый отечественный протез аортального клапана сердца с трансфеморальной (через сосуды) системой доставки без вскрытия грудной клетки и остановки сердца. В четверг с целью тестирования технологии протез клапана установили свинье, рассказал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза Владлен Базылев.

Порок (стеноз) аортального клапана — одна из наиболее распространенных форм патологии сердечно-сосудистой системы. По словам Базылева, у 30% пациентов старше 70 лет выявляют это заболевание. Традиционно стеноз лечат при помощи операции со вскрытием грудной клетки в условиях искусственного кровообращения, при этом у пожилых пациентов не исключен риск серьезных осложнений и смерти.

«Первый отечественный протез аортального клапана сердца с трансфеморальной системой доставки позволяет устанавливать клапан больному человеку через бедренную артерию по сосудам без проведения открытой хирургической операции и без остановки сердца. Сегодня в рамках доклинических испытаний системы доставки протез установили свинке», — сказал Базылев.

-

В России создали новый автономный термоэлектрический генератор (ТЭГ), который не требует техобслуживания и способен провести в режиме ожидания более десяти лет. В будущем такой ТЭГ может быть использован в устройствах для подачи сигналов бедствия с точными координатами места происшествия — например, в датчиках предупреждения лесных пожаров.

Новый генератор относится к типу термоэлектрических устройств, которые для выработки электричества используют разницу температур двух пластин полупроводникового модуля (эффект Зеебека). При этом главное инженерное нововведение состоит в том, что для разогрева «горячей» пластины решили использовать термитный наноматериал на основе алюминия и никеля.

— Термитные материалы известны уже более века, в настоящее время их используют при сварке металлических изделий. Для нашей разработки мы применили их особую разновидность — наноразмерные порошки, способные выделять большее количество тепла за счет более высокой скорости прохождения реакции, — рассказал ассистент Института перспективных материалов и технологий НИУ «Московский институт электронной техники» Егор Лебедев. — Кроме того, разработанный состав термитного материала не требует атмосферного кислорода, вместо него используется специальный окислитель в составе порошка, что позволяет ему работать в любых условиях окружающей среды.

Инженеры создали работающий прототип, который при малом размере (два коробка спичек) способен вырабатывать электроток силой в 100 миллиампер при напряжении в 3,5 вольт в течение двух минут. Этого достаточно, например, для работы современного смартфона в режиме разговора, если аккумулятор полностью разряжен или испорчен.

-

Уникальный фильтр очистки топлива от воды подходит для всех видов машин и спецтехники, работающих на дизельном двигателе. Изобретение не имеет аналогов и позволяет в 2 раза продлить безремонтный срок службы топливной системы до капитального ремонта. Соответственно вдвое уменьшить затраты на ремонт.

Устройство позволяет не только удалять воду из дизельного топлива, но и решать проблему конденсата, который появляется в топливном баке при перепаде температур (особенно в осенний и весенний периоды).

«Вода ржавит металл, действует на точные детали, что приводит к быстрому износу топливной аппаратуры. Уникальность нашего изобретения заключается в дополнительном мембранном слое, который задерживает 99% воды. Данный фильтрующий элемент можно использовать несколько раз, просто промыв картридж противотоком», — рассказал один из авторов разработки, преподаватель Уральского ГАУ Леонид Новопашин.

Над изобретением в течение года трудился коллектив студентов и ученых с кафедры технологических и транспортных машин и кафедры пищевой инженерии аграрного производства. Представители вуза проводили исследования в учебном парке на тракторе МТЗ-80. По итогам испытаний погрешность фильтра составляет всего 1%, то есть из 10% воды устройство пропустило не более 0,1%.

Сегодня ученые Уральского аграрного университета получили патент на свое изобретение и работают над усовершенствованием устройства, что позволит удешевить его себестоимость.

-

Ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВНИИ автоматики Росатома разработали технологию получения совершенных материалов — металлических пленок с шероховатостью поверхности в миллион раз меньше диаметра волоса. Устройства на основе таких материалов позволят создать вычислительные устройства будущего, в том числе квантовых компьютеров, а также сверхчувствительные лечебно-диагностические комплексы, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Сотрудникам научно-образовательного центра „Функциональные микро/наносистемы“ [НОЦ ФМН] - совместного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВНИИ автоматики госкорпорации „Росатом“ удалось разработать оригинальное оборудование и серийную технологию получения материалов с ультрамалыми потерями, близкими к теоретическому пределу. Причем, эта универсальная технология может одновременно применяться в разработках в области биомедицины, нанофотоники, энергетики, квантовых вычислений и коммуникаций», — говорится в сообщении.

Потери полезного сигнала из-за несовершенства материалов до сих пор являются ключевым барьером на пути разработки сверхчувствительных лечебно-диагностических комплексов, квантовых компьютеров будущего, абсолютно защищенных систем безопасности и так далее. Ведущие мировые лаборатории уже десятки лет активно работают над поиском новых подходов к решению этих проблем. Российская команда ученых и инженеров предложила принципиально новый подход для создания приборов на новых физических принципах.

-

Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом им. В. И. Ильичева (Владивосток) разработали новый метод диагностики астмы и хронической обструктивной болезни легких на основе анализа звуков выдоха, которые регистрируют с помощью бытового микрофона. Об этом в среду ТАСС сообщила доцент кафедры биотехнических систем ЛЭТИ Анна Глазова.

«Обычно для диагностики астмы и хронической обструктивной болезни легких используется спирометрия — человек делает выдох в специальную трубку, и врач анализирует объем выдоха и его скорость. Мы предложили более простой метод — выдох человека записывается на микрофон, и уже по характеристикам звука и его продолжительности определяется патология», — пояснила собеседница агентства.

-

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) модифицировали материал из редкоземельных элементов. Его использование при сборке промышленных кремниевых солнечных батарей позволит повысить их КПД более чем на 20%, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Научной группой в лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» Физико-технологического института УрФУ был разработан прототип модифицированной солнечной ячейки, содержащей конверсионный слой из наночастиц редкоземельных оксидов. Такая конструкция солнечной ячейки позволит использовать дополнительную часть солнечного спектра в ультрафиолетовой области, что, по предварительным данным, обеспечит увеличение эффективности преобразования более чем на 20%", — говорится в сообщении.

Ученые использовали материал на основе группы из 17 элементов, включающей скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Направленная модификация их оптических свойств значительно улучшает КПД преобразования солнечной энергии.

-

Ученые Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ разработали не имеющий аналогов в мире подход к лечению и реабилитации детей, которым необходима пересадка мышц из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, в его основе — тренировка физических навыков с помощью специальной методики, включающей нейропротезирование, биологическую обратную связь и декодирование активности мышц и мозга. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Ученые Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ разработали новую технологию и новый подход к лечению и послеоперационной реабилитации, предложив заранее «обучать» пересаживаемые мышцы новым движениям, чтобы мозг быстрее учился их использовать. Проект реализуется совместно со специалистами Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера. [НИДОИ им. Г. И. Турнера]", — говорится в сообщении.

Нарушения в двигательной активности могут быть вызваны как травмой, так и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Один из примеров такой патологии — врожденный множественный артрогрипоз. Это деформация суставов, повреждение мышц и дисфункция некоторых отделов спинного мозга. Отсутствие подвижности в суставах нижних и верхних конечностей может привести к тому, что пациенты не могут самостоятельно передвигаться и заботиться о себе. Процессы реабилитации после операций, в том числе и пересадки мышц, связаны с серьезными перестройками в центральной нервной системе.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/RJ9qaCHeTsw

Российские генетики нашли 250 мутаций, впервые описанных в мире. Таков результат масштабного исследования, которое ученые провели только с начала этого года. При этом, для самых редких изменений геномов уже найдены лекарства, которые могут сделать человека совершенно здоровым.