-

Ученые Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) ТГУ разработали реагенты, которые повышают выход концентрата руд цветных металлов в процессе флотации.

-

Первая в России операция по закрытию дефекта костных тканей лица имплантом из пористой нанокерамики прошла в Томском НИИ онкологии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ), где и был изготовлен имплант.

Операция выполнена 26-летней пациентке, утратившей часть верхней челюсти из-за остеогенной саркомы. «После удаления пораженного участка у пациентки образовался дефект мягких и костных тканей верхней челюсти слева. Из-за отсутствия твердого неба девушка испытывала большие трудности при общении и питании, помимо этого, страдало зрение. Твердой опоры у глазного яблока не было, оно удерживалось в основном за счет мышц, из-за чего у пациентки возникал эффект двоения в глазах», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника НИИ онкологии Дениса Кульбакина.

По его словам, провести полноценную реабилитацию без керамического импланта было бы затруднительно. Для восстановления контура лица требовался заменитель, полностью повторяющий форму утраченного фрагмента кости. Поэтому врачи использовали протез из пористой нанокерамики — материала, разработанного исследователями ТГУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

«Пористая керамика по своему строению идентична неорганическому костному матриксу, поэтому не вызывает постоперационных и отложенных во времени неблагоприятных реакций со стороны организма. С помощью этого материала можно заменить практически любую кость», — отметил руководитель лаборатории медицинских материалов ТГУ, профессор Института физики Сергей Кульков.

Восстановительное лечение для пациентки было бесплатным, поскольку оно проводилось за счет квоты. По оценкам медиков, в подобных операциях ежегодно нуждаются десятки пациентов НИИ онкологии, в целом по стране количество таких больных исчисляется тысячами.

-

В России создали уникальную технологию производства искусственного щебня. По своим характеристикам полученный материал не имеет иностранных аналогов.

Специалистам Томского государственного университета (ТГУ) удалось добиться невероятных результатов в области создания недорогих строительных материалов. Отмечается, что уникальный щебень (аглопорит) создается из отходов ТЭЦ и ТЭС. Об этом сообщает портал «sibnet».

Основой для «томского щебня» служат так называемые золошлаковые материалы, которые являются отходами тяжелой промышленности. В течение года огромное количество таких отходов скапливаются на специально отведенных полигонах. Утилизация шлаковых отложений весьма дорогостоящая процедура, поэтому использование отходов данного типа для производства искусственного щебня, невероятно рентабельно.

По словам специалистов занимающихся разработкой нового щебня, полученный материал обладает прекрасным запасом прочности, а его себестоимость ниже любого натурального сырья.

Специалист ТГУ Илья Мазов убежден, что строительный бетон, созданный на основе аглопорита значительно легче и практичней традиционных строительных материалов.

-

Палеонтологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в Ачинском районе Красноярского края неизвестное ранее захоронение динозавров и мамонтов, сообщила в понедельник пресс-служба вуза. В одном из слоев разреза Большой Илек найдены остатки травоядных и хищных динозавров, в другом горизонте — кости мамонтов и носорогов.

«Во время исследования разреза Большой Илек экспедиции удалось обнаружить остатки крупных травоядных, предположительно, зауроподов и стегозавров, и хищных динозавров, в „мамонтовом уровне“ — кости мамонтов, носорогов и хищников. Ранее здесь встречалась только пыльца вымерших растений, иногда местные жители находили обломки костей и зубов мамонта из относительно молодых осадков не древнее 30 тыс. лет», — сообщили в вузе.

Находки палеонтологов подтвердили возраст разреза — ориентировочно 100-120 млн лет, период раннего мела, когда появились многие динозавры.

Ученые предполагают, что обнаруженные останки животных ранее могли быть найдены древним человеком. «Как правило, кости, захороненные в земле, находят выветренными, но относительно целыми. В этом захоронении они практически все сломаны. Возможно, здесь „поработал“ и древний человек», — цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского.

Новое захоронение древней фауны похоже по своей структуре на Шестаковский яр в Кемеровской области — одно из самых крупных скоплений динозавровой и мамонтовой фауны в России. Ученые ТГУ продолжат исследовать разрез в Красноярском крае.

-

Лаборатория структурной биоинформатики и молекулярного моделирования НГУ совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» и Алтайским госуниверситетом спроектировали вариант модифицированного химозина, который в ближайшее время будет проверяться в НИИ Сыроделия (Барнаул).

Химозин (он же реннин) — это фермент, который вырабатывается в желудках млекопитающих, и используется в приготовлении сыра. В зависимости от свойств используемого химозина получаются разные сорта сыра, так что с помощью нового фермента можно будет производить новый продукт.

Вариант модифицированного химозина спроектирован методом компьютерного моделирования, пояснила заведующий лабораторией структурной информатики и молекулярного моделирования НГУ Анастасия Бакулина.

Целью совместного проекта НГУ, «Вектора» и АлтГУ является получение молокосвертывающего фермента химозина с пониженной температурной стабильностью. Химозин — фермент, под действием которого происходит частичный гидролиз основного белка молока — каппа-казеина с образованием казеина; молоко при этом створаживается. Препараты химозина, полученные из желудка телят, используются в сыроварении для створаживания молока.

В данный момент производство рекомбинантного химозина в России отсутствует. На базе студенческого конструкторского бюро УМНИК (входят студенты и выпускники НГУ и АлтГУ) планируется создание продуцентов химозина с улучшенными свойствами, чтобы затем наладить их производство. Стоит задача на просто скопировать чужие разработки, а сделать свою версию фермента, которая будет по каким-то параметрам превосходить мировые аналоги.

-

Томские ученые во время экспедиции обнаружили носителя александровского диалекта хантыйского языка. Ранее этот диалект считался вымершим.

Лингвисты проводили исследования в Каргасокском районе Томской области. В селе Бондарка ученые встретили местную жительницу Валентину Смоленцеву. Сельчанка оказалась носительницей александровского диалекта.

— Этот диалект никем ранее не был описан, — говорит главный научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики ТГУ Юлия Норманская. — Но при этом он является очень интересным, в нем сохранились такие архаичные явления, которых нет ни в одном хантыйском диалекте Южной Сибири.

-

Новый корпус Томского государственного университета, в котором расположится Институт экономики и менеджмента, открылся в центре города.

Всего институт займет 4,6 тысячи квадратных метров. Инфраструктура корпуса разрабатывалась вместе с международными консультантами. Бюджет ремонта составил около 100 млн рублей.

В корпусе 11 больших аудиторий от 20 до 100 мест, два амфитеатра. В институте также появилась новая библиотека с автоматизированной системой выдачи книг.

Институт экономики и менеджмента ТГУ открылся в сентябре 2016 года и объединил три факультета: экономический, международный факультет управления и высшую школу бизнеса.

-

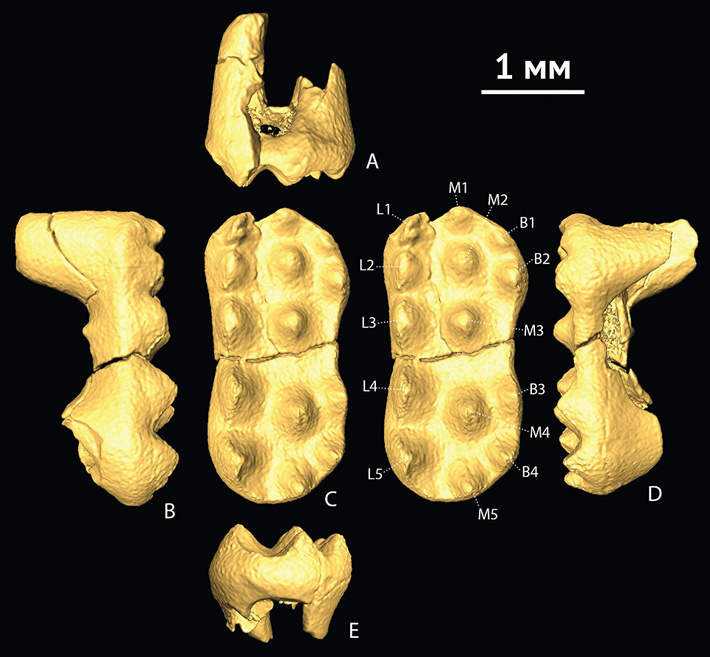

Зуб Байдабатыра с линейкой

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в ходе совместной экспедиции с коллегами из Томского государственного университета нашли новых млекопитающих из группы многобугорчатых — древних животных, похожих на современных грызунов.

Новая «крыса-хомяк», а на самом деле абсолютно не крыса, не хомяк и даже не их родственник, а никому не известный зверь получил название Байдабатыр. Судя по всему, был он абсолютно безобидным грызуном, который ел «одну лишь травку». Поэтому его называют первым растительноядным млекопитающим.

Почему Байдабатыр? Дело в том, что плыть до места раскопок, где был найден зуб древнего млекопитающего (а на самом деле даже не зуб, а зубик, — ведь он всего 2 мм в длину), надо было на байдарке.

-

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) разработали новый метод химического анализа волос, который дает информацию о состоянии здоровья человека и его предрасположенности к заболеваниям, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

«Этот способ спектрального анализа волос позволяет определять концентрацию жизненно важных микроэлементов в организме человека. Их дисбаланс приводит к развитию различных заболеваний, многие из которых долгое время протекают скрыто. Микроэлементный анализ помогает выявлять серьезные болезни, а при удачном стечении обстоятельств и предупреждать их развитие у пациентов из группы риска. Метод позволяет определять концентрацию сразу 30 химических элементов», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, научного сотрудника ТГУ Владимира Отмахова.

В основе новой технологии лежит метод дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии — если раньше волосы анализировались с помощью дорогих реагентов, то сейчас химики исследуют золу, которая остается после сжигания образца. «Обычно образец для исследования сначала переводят в раствор, а затем изучают его состав, используя дорогие реагенты. Новый метод заключается в том, что ученые сжигают биосубстрат в специальной камере при температуре 400-450 градусов Цельсия и анализируют зольный остаток волос», — говорится в сообщении.

Метод уже показал свою эффективность: ученые проводили анализ волос пациентов, перенесших ишемический инсульт, и выявили изменения элементного состава, в частности, повышение концентрации условно токсичных элементов — кадмия и свинца и снижение концентрации цинка.

Технология томских химиков аттестована и внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

-

Ученые Томского государственного университета разработали специализированное покрытие, благодаря которому на 30 и более процентов можно уменьшить вес летательных аппаратов. Созданная в ТГУ технология не имеет в России аналогов и позволит снизить расходы на запуск и эксплуатацию аэрокосмической техники.

Чем легче самолет или спутник — тем больше экономии на горючем, поэтому задача снижения веса является одной из важнейших в аэрокосмической промышленности. Коллектив химиков под руководством профессора ХФ ТГУ Анатолия Мамаева предложил использовать для производства деталей летательных аппаратов магниевые сплавы со специальным керамическим покрытием.

— Сейчас обычно используются сплавы на основе алюминия. Однако плотность алюминия составляет 2,7 кг\куб.дм, а магния — 1,3-1,7 кг\куб.дм, то есть вес второго почти в два раза меньше. К сожалению, магний — непрочный материал, сам по себе он не применяется. Но его можно использовать вместе со специальными покрытиями, которые обеспечат высокую износостойкость и необходимую твердость деталей из магниевых сплавов, — объясняет Анатолий Мамаев.

-

Ученые Томского госуниверситета в рамках госзадания разработали новую группу сорбентов на основе силикагеля, способных из объектов окружающей среды выделять токсичные микропримеси даже в условиях очень низкой концентрации. Новые сорбционные материалы могут использоваться для проведения экологической и криминалистической экспертизы, проверки пищевых продуктов и напитков, в том числе для выявления фальсификатов, сообщает пресс-служба вуза.

— Высокая эффективность новых сорбентов обусловлена модифицированием их поверхности хелатами металлов — комплексными соединениями, имеющими различный состав и структуру, позволяющими концентрировать, разделять и аналитически определять органические вещества — говорит инженер лаборатории экологической химии химического факультета ТГУ Евгения Пахнутова. — Отличительными особенностями таких сорбентов являются гидролитическая и термическая устойчивость, отсутствие растворения и набухания, что делает их пригодными для работы с любыми жидкостями.

-

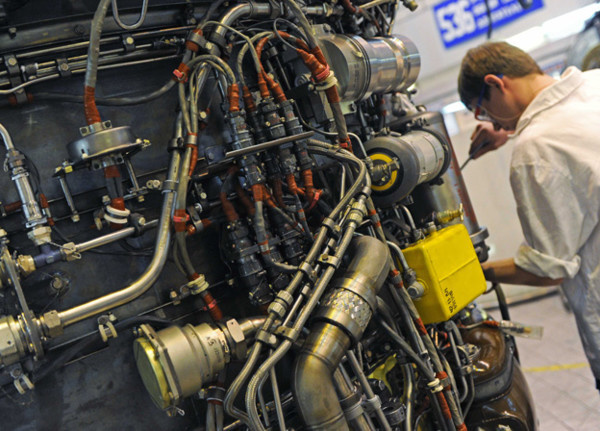

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) создали первый в России 3D-принтер для монолитной керамики. В 2017 году по заказу «Климова» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) они намерены напечатать образцы деталей вертолетных двигателей нового поколения.

-

В Томском госуниверситете разрабатывают метод диагностики газов, которые выделяются при работе реактивных двигателей, выбросах промышленных предприятий и извержениях вулканов. Как рассказали в пресс-службе вуза, эта работа позволит вовремя выявлять некачественное топливо, что поможет предотвращать авиакатастрофы, а также предсказывать вулканические извержения.

-

На базе головной организации Роскосмоса — ЦНИИ МАШ — прошли испытания термостойкого материала нового поколения, созданного учеными ФТФ ТГУ и ИФПМ СО РАН для применения в ракетостроении. Результаты опытов превзошли ожидания экспертов — многослойная керамика, разработанная томскими учеными, оказалась гораздо более стойкой к термическим нагрузкам, чем все известные металлы и сплавы.

-

Пилотную линию по производству пробных партий нового пробиотика запустили в среду на базе инжинирингового центра «Промбиотех» Алтайского государственного университета (АлтГУ). Кормовая добавка дает увеличение по удоям до 12%, а привесы у телят — до 15%, сообщила генеральный директор центра Надежда Орлова.

«Сегодня на базе АлтГУ запускается пилотная линия по производству пробных партий пробиотика, чтобы продолжать испытания и обеспечивать потребности СФО. Промышленные испытания более чем в 20 хозяйствах региона мы ведем с 2015 года. Прежде всего, есть увеличение по привесам — от 10 до 15% по молодняку у телят, от 7 до 12% увеличение удоев, и в целом, это улучшение здоровья животных. Таких экспериментов было достаточно много и более того, данный препарат испытывался не только на территории Алтайского края, но и в Новосибирской области, так как потенциальные рынки сбыта — СФО», — сказала она.

Основная задача инжинирингового центра «Промбиотех» — разработка и внедрение отечественных биотехнологий в сельское хозяйство России. Стоимость центра — порядка 100 млн рублей из федерального бюджета. В центре сформирована вся цепочка от культивирования штаммов бактерий и грибов до формирования на их базе биотехнологических продуктов.

По словам руководителя компании, на рынке РФ есть как российские разработки, так и иностранные, но алтайский препарат такого уровня — один из первых в стране. Он должен заменить зарубежные аналоги. Препарат уже зарегистрирован, цикл промышленных испытаний завершен, и он готов к продаже.

-

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали прибор для обнаружения людей за преградами, который дешевле зарубежных аналогов и функциональнее отечественных; в ближайшее время планируется сделать его компактнее и увеличить дальность работы, сообщается в среду на сайте вуза. Уточняется, что радиофизики ТГУ представили «Радиодозор» на выставке современных и перспективных образцов вооружения, специальной техники и экипировки в Москве.

-

Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) одними из первых в мире начали разработку квантовых аттосекундных нанотехнологий. Этим направлением уже несколько лет занимается научный коллектив под руководством заведующего кафедрой физической и неорганической химии АлтГУ, доктора физико-математических наук, профессора Сергея Безносюка. Ученые разрабатывают аттофизическое направление по созданию наноэлектромеханических матриц, защищающих природные объекты от разрушающего воздействия экстремальных механических ударов, температур, давления, радиации.

-

Уникальное изделие обнаруживает миниатюрные предметы на глубине более 10 м

Минобороны и Росгвардия получат сверхлегкий селективный индукционный металлоискатель, способный обнаружить металлические и металлосодержащие объекты на глубине до 15 м под землей и под водой с точностью до сантиметра. Изделие, разработанное Сибирским физико-техническим институтом Томского государственного университета (СФТИ ТГУ), можно использовать для поиска взрывных устройств на теле человека и в машинах. Обычные миноискатели позволяют обнаружить оружейный схрон или «закопанный» автомобиль на глубине не более 5 м.

-

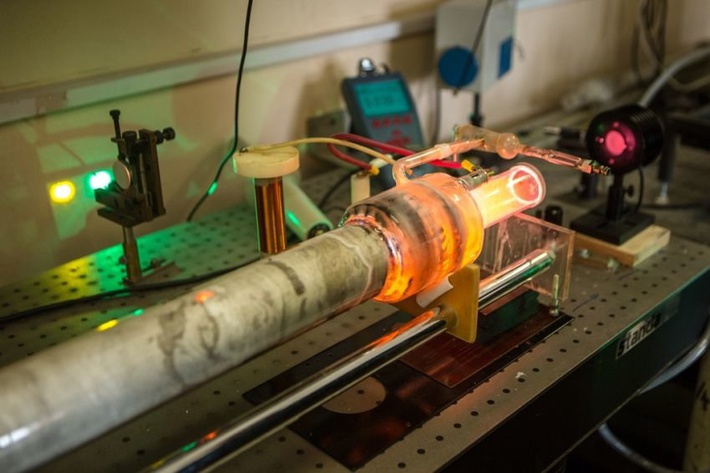

Физики из Томского Государственного Университета создали лазерную систему на парах стронция с большим набором длин волн и возможностью их селективного выделения. Генератор-усилитель воздействует на теплоприемники ракет. Комплекс может применяться в вооружении, медицине и металлобработке.

-

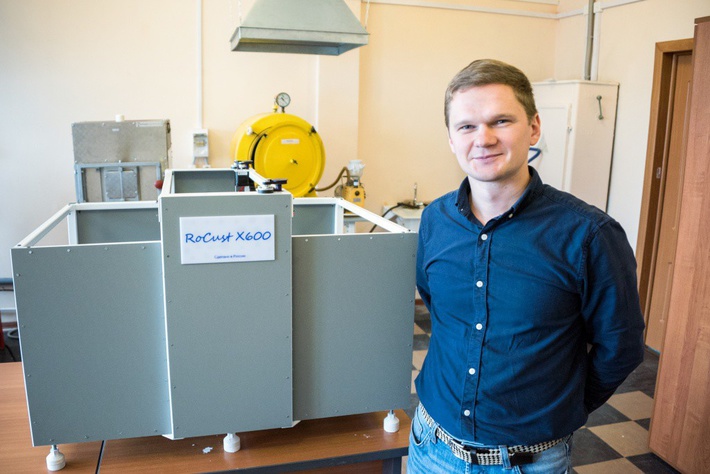

Ученые Научно-исследовательского института прикладной математики и механики (НИИ ПММ) ТГУ совместно с инженерами томской компании «ИнТех-М» собрали опытно-промышленный образец первого в России 3D-принтера для печати монолитной керамики. Сейчас партнеры работают над запуском 3D-принтеров в производство, также уже получен первый заказ от АО «Климов» (Санкт-Петербург) на печать образцов элементов деталей газотурбинных вертолетных двигателей. Благодаря керамике, разработанной в ТГУ, эти элементы будут способны выдерживать вибрационные нагрузки при высокой температуре.