-

Репортаж взят отсюда: https://sverdlovskavia.livejournal.com/210791.html

В окрестностях города Алапаевска, Свердловской области есть древнее село — Коптелово. Датой основания которого считается 1663 год, одной из достопримечательностей поселка является изба, срубленная основателем села Иваном Коптеловым.

-

Если поискать в Сети «тоцкие учения», то откроются бездны ужаса: «СССР испытывал атомную бомбу на живых людях!», «на собственном народе», «хуже Хиросимы и Нагасаки!», «десятки тысяч облучены! Выжило меньше тысячи!» — и прочая, и прочая.

Реальность: 14 сентября 1954 года на войсковых учениях взорвали атомную бомбу. Документы, фото, воспоминания об этих учениях — доступны. Читаем.

Зачем взрывали?

Во-первых — проверить, как современная армия будет наступать и обороняться после атомного удара. Во-вторых — понять, как организовать противоатомную защиту войск и при обороне, и при наступлении. А также проверить связь, снабжение и прочее.

Общая схема и замысел Тоцкого общевойскового учения с применением атомной бомбы

-

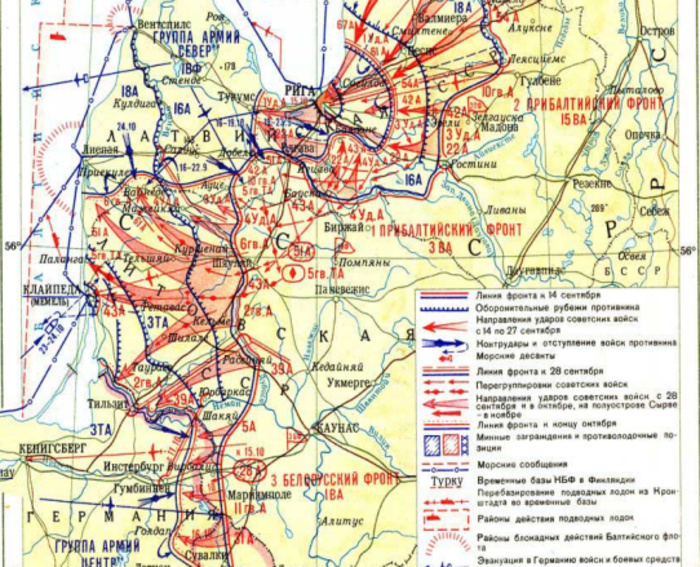

Новые возможности для освобождения Прибалтики открылись для Красной армии, и связано это было с операцией «Багратион». Ранее, весной 1944 года, серьезным препятствием на пути советских войск стала так называемая «Линия Пантера» — оборонительный рубеж ГА «Север», возводившийся с 1943 года. Опора на него и наличие водных преград (Чудское озеро и Псковское озеро) позволили немцам сократить фронт и закрепиться после отхода от стен Ленинграда. Бои под Нарвой, несмотря на частные успехи, не открыли дорогу на Таллин. Успех «Багратиона» позволял обойти «Пантеру» с юга, и этим не преминули воспользоваться.

Карта Прибалтийской стратегической наступательной операции © histrf.ru

Карта Прибалтийской стратегической наступательной операции © histrf.ruКарта Прибалтийской стратегической наступательной операции

-

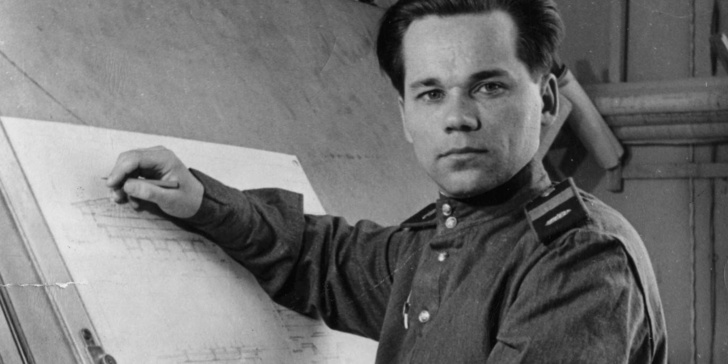

Среди отечественных конструкторов стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников — и самый известный, и одновременно вызывающий больше всего споров. В день его столетия мы решили напомнить о первых творческих шагах конструктора Калашникова — а заодно в очередной раз рассмотреть некоторые мифы, связанные с ним и его знаменитым автоматом.

Что за оружие может изобрести человек без специального образования?

-

Когда после дворцового переворота 1762 года на русский трон взошла Екатерина II, ей первое время было совсем не до дипломатии.

Какие там международные отношения — надо срочно укреплять собственную власть.

Ещё Пётр III разорвал союз с Австрией, бывший основой русской дипломатии с 1746 года. Но Пётр же заключил новый альянс с Пруссией. Этот документ разрабатывал Никита Панин, перешедший на сторону заговорщицы и после победы руководивший русской дипломатией. Так что вышла забавная картина. Хотя в царствование Екатерины II политика её свергнутого мужа всячески осуждалась на словах, на деле первые семнадцать лет Россия чётко следовала дипломатическому курсу, выбранному Петром.

Идея Петра III и продолжателя его дела Никиты Панина была довольно проста. В Европе существуют два центра силы — Париж и Вена. Союз с любым из них приводил к фактическому подчинению России интересам партнёра. Ведь что французы, что австрийцы имели давние цели в Европе и издавна соперничали за гегемонию на континенте. Договор же с более слабым партнёром приводил к возвышению роли Российской империи, которая могла проводить в таком альянсе самостоятельную политику.

Никита Иванович Панин

-

В конце 1798 года Французская республика внушала очень большие опасения всем своим соседям. Начиная с 1792 года, после множества побед революционной армии, Франция установила контроль над Бельгией, Голландией, Швейцарией и Италией. Французские гарнизоны стояли на Ионических островах, в Египте и Палестине. Призрак гегемонии Парижа вновь замаячил над Европой, как и сто лет назад.

Разумеется, агрессия вызвала появление антифранцузской коалиции — уже второй по счёту. В неё вошли Австрия, Россия, Великобритания, Турция и множество других государств помельче. Большая война 1799 года началась.

План союзников включал несколько направлений ударов, основными из которых были Рейн и Северная Италия. Хотя бо́льшую часть полевых войск предоставила Австрия, а флота — Англия, русская армия и флот приняли в кампании 1799 года самое активное участие. И главным стало не число полков, отправленных в заграничные походы, а военное руководство Суворова, который в те годы был, пожалуй, самым прославленным среди европейских полководцев.

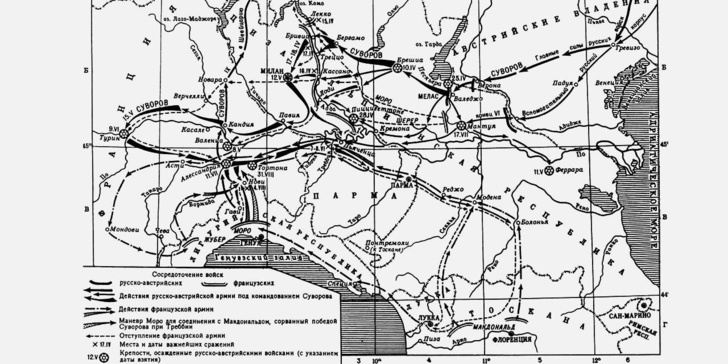

Итальянский поход Суворова, 1799

-

Ясско-Кишиневскую операцию отличает изящество, быстрота, небольшие потери. Однако эта простота в достижении целей кажущаяся, а за легкостью и стремительностью стоит большой ратный труд и усилия многих тысяч людей — от солдата до командующих.

Карта Ясско-Кишиневской операции © histrf.ru

Карта Ясско-Кишиневской операции © histrf.ruКарта Ясско-Кишиневской операции

-

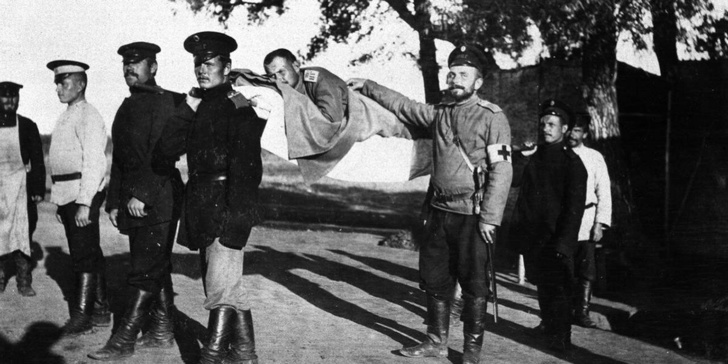

Несмотря на то, что русско-японскую войну при всем желании нельзя причислить к успехам русского оружия, тем не менее, она является своеобразным рубежом для полевой медицины. Впервые за всю историю войн России небоевые потери (умершие от болезней) оказались намного ниже, чем количество боевых потерь (погибшие на поле боя и умершие от ран). Более того авторы монографии «Войны и эпидемии» констатируют, что общая заболеваемость (в том числе и инфекционная) в действующих войсках оказалась ниже таковой в войсках, не участвовавших в боевых действиях. В течение 2 лет войны среднемесячные показатели заболеваемости на 1000 человек личного состава равнялись в действующих войсках 21,9, а в тыловых — 32,7. Технический прогресс, подаривший рентгеновские аппараты, поезда, анестезию, промышленное производство антисептиков и обеззараживающих средств, позволил резко сократить количество заболевших и размах эпидемий, а также не относиться к раненым, как к «браку войны», а прилагать усилия к их возвращению в строй.

Многие из новинок, которые впервые появились на сопках Манчжурии, сегодня являются основой полевой медицины.

-

Историки уверяют: в годы Великой депрессии, бушевавшей в США в 30-е годы, в Америке от голодной смерти умерли около 7 миллионов граждан. При этом многие из них погибли по вине правительства США. Почему же сегодня за океаном предпочитают стыдливо помалкивать об этом, мы поговорили с исследователем истории XX века Борисом Борисовым.

ОНИ ПОДДЕЛАЛИ СТАТИСТИКУ

— Борис, западные историки уже засомневались в этой цифре…

— Сомневаться можно сколько угодно, но лучше взять официальные данные статведомства США, которыми я и пользовался. А они ошеломляют. В 30-е годы в США фактическое наличие граждан выяснялось только в момент переписи населения, а они проводились в 1930, 1940 и 1950 годах. Так вот, данные этих переписей выявляют резкую недостачу населения США. И очевидно, что эти статданные были подогнаны под фактически наличное население на годы переписи, то есть подделаны.Выглядит это так: рождаемость к началу 1931 года якобы падает вдвое и таковой остается на уровне десяти лет. А в 1941 году резко повышается. И тоже вдвое. В демографии такого не бывает! Если бы дело было лишь в падении рождаемости, то мы бы имели провал только по лицам, рожденным в 30-х годах. Однако такой провал есть и по американцам, рожденным в 20-х годах. Но «не родиться» они не могли — они уже жили! Следовательно, они могли только умереть в 30-е годы.Всего, исходя из американской статистики, население США к 1940 году должно было возрасти почти до 141,856 миллиона человек. Фактически же мы видим цифру в 131,409 миллиона. 3 миллиона из них объяснимы миграцией населения. Еще около 2,5 миллиона потерь приходится на снижение рождаемости (тут еще надо выяснить долю неучтенной младенческой смертности). А около 5 миллионов куда-то пропали в американской статистике. И никто так и не объяснил, куда они подевались…

— Не проще взять и посмотреть статистику населения по годам: сколько родилось, сколько умерло…

— А вы не увидите достоверных цифр.

— Как это?

— А вот смотрите статистический сайт США. Возьмем 1932 год: «статотчет за 1932 год не составлялся». Понимаете, какой удобный способ спрятать концы в воду? Просто не составлять отчет…

-

Полярный лётчик Сигизмунд Леваневский был одним из первых Героев Советского Союза. Но радость от этого гордого звания была неполной. Сигизмунд получил его за активное участие в спасении зимующих на льдине челюскинцев в 1934 году. Леваневский совершил почти что кругосветное путешествие — через Европу, Атлантику и всю Америку на Аляску; всё для того, чтобы купить там самолёт и вылететь к терпящим бедствие. Но в итоге он разбил его у побережья Чукотского моря — и, как следствие, не вывез из лагеря ни одного человека.

Надо было как-то исправлять неоднозначность ситуации. Тут же подвернулся подходящий самолёт — Туполевский АНТ-25, созданный специально для рекордов дальности. Машина могла пролететь без посадки свыше 12 тысяч километров, находясь в воздухе более трёх суток. На таком можно было лететь в США через Северный полюс — чего ещё не делал никто.

АНТ-25

-

Морской путь по Северному Ледовитому океану мог бы экономить деньги и время — он существенно короче, чем обычная трасса «Азия-Европа» с использованием Суэцкого канала. Но его доступность ограничена — дорога свободна ото льдов слишком малое время, и в 30-е годы большинство судов проходили Севморпуть по два года, ожидая таяния льдов. Идея «разморозить» льды северного океана не покидала умы русских людей. Некоторые предлагали засыпать Берингов пролив, рассчитывая, что это изменит направления теплых и холодных течений так, что часть льдов растает. Другие изобретатели (в 40-е) и вовсе шли по пути наименьшего сопротивления, предлагая разбомбить северные льды атомными бомбами.

Но всё это было признано малоперспективным, а вот идея «проскочить» Севморпуть за одну навигацию показалась начальству интересной. Тут ледоколы подключим, здесь оптимальное время выберем, да ещё и суда усилим для хождения в полярных водах…

«Лена» — будущий «Челюскин» — на верфи

-

Заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах получил в России куда меньшую известность, чем война 1812 года. Конечно, понятно, что «Гроза двенадцатого года» — это драма и пафос, это нация, прижатая к стене, защищающаяся от страшного противника. Поход на Париж вместе с сильными союзниками уже не воспринимался как народная война, скорее казался добиванием в уже выигранном матче. Однако именно в этом походе русская армия вышла на полные обороты и показала лучшие качества. Это касается и партизанских операций. В 1813-14 годах размах русской партизанщины далеко превосходил всё, что видели под Смоленском и Москвой.

К концу похода 1812 года обе враждебные армии подошли в состоянии «чихни — упадёт». В перспективе положение войска Кутузова было намного лучше — значительную часть потерь составляли отставшие, легкораненые и больные, которые могли отлежаться по избам и вернуться в строй. Не менее 40 тысяч таких бойцов постепенно догнали армию в ближайшее время. Наполеоновский солдат и офицер в аналогичном положении либо из последних сил шёл за армией, что почти всегда значило осложнения и могилу, либо оставался на месте и если не умирал, то уезжал любоваться красотами Орла и Тамбова до конца войны. Но на поле боя русские не могли показать противнику ведомость и должны были воевать теми, кто есть налицо. Полки и дивизии после тяжелейшей кампании 1812 года выглядели, как бледные тени. В Польше и восточной Германии предстояло воевать двум до крайности ослабленным противникам.

Портрет Александра Чернышёва из Военной галереи Зимнего дворца

-

Дубину народной войны русские начали любовно вырезать ещё до начала кампании 1812 года. После «наших блестящих успехов в Аустерлице» и менее громких, но неприятных поражений позднее армейское командование ломало голову: какую гадость подкинуть Наполеону в будущей войне? В том, что война будет, не сомневался никто — императоры могли обниматься в Тильзите сколько угодно, но интересы России и Франции расходились слишком остро.

Однако проблема Наполеона как лучшего в мире тактика никуда не делась со времён прошлых кампаний. Не то чтобы французов никто никогда не бил, но итоговый «процент побед» у антинаполеоновской коалиции пока что выглядел удручающе. К тому же на сей раз Австрия и Пруссия находились под контролем Наполеона, и на их помощь рассчитывать не приходилось. Наоборот — пруссакам и австрийцам пришлось выставлять свои контингенты в войска Бонапарта. Так что русские исходили ещё и из того, что воевать придётся в меньшинстве. Соответственно, заметное место в планах неизбежно занимали всяческие асимметричные ответы. Нужно было затащить Майка Тайсона на чемпионат по стрельбе.

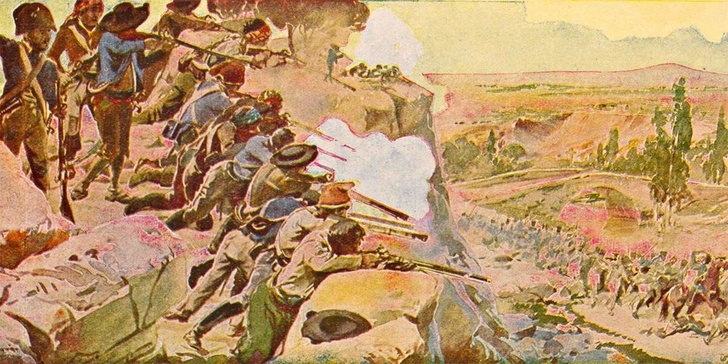

Испанские партизаны

-

Русское общество любят представлять таким монолитом. То ли дело Европа, где постоянно что-то происходило — бароны сражались с королями, горожане восставали против епископов, знать плела сложнейшие интриги при дворе. Но такое мнение — лишь следствие незнания. Русская история очень богата на самые разнообразные события, годные стать сюжетом для множества захватывающих авантюрных романов.

Например, очень слабо освещена гражданская война в Московском княжестве 15 в, а меж тем именно по ее результатам был сделан решительный шаг от феодальной раздробленности к установлению самодержавия.

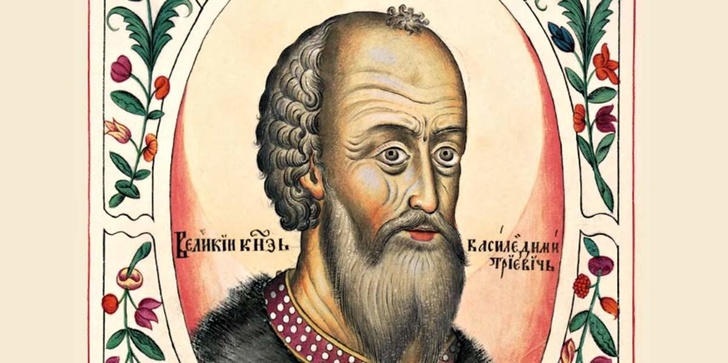

Всё началось со смерти Великого князя Московского Василия I, сына Дмитрия Донского.

Князь Василий I

-

Уникальный мультимедийный парк «Россия - моя история» открылся в Челябинске © telefakt.ru

Уникальный мультимедийный парк «Россия - моя история» открылся в Челябинске © telefakt.ruСегодня, 4 сентября, состоялось уникальное событие не только для Челябинска, но и для всей Челябинской области в целом: открылся уникальный мультимедийный парк «Россия — моя история».

-

До начала XVII века армия русского государства была организована по принципам, заложенным ещё пару столетий назад. Большая часть войска — поместная кавалерия, меньшая — стрелецкая пехота, плюс посошная рать, посоха, — ополчение, обозники, сапёры, словом, вспомогательные отряды.

Между тем, внешнеполитические задачи сменились. Противники Московского царства на востоке были побеждены и подчинены. На западе же оставались нерешёнными проблемы объединения наследства Рюриковичей и борьбы за Прибалтику. Но для этого требовалась армия, которая смогла бы успешно противостоять хорошо обученному европейскому войску.

Тревожный звонок прозвенел в годы Смутного времени. Поляки без особого труда смогли вторгнуться в пределы Московского царства и поставили страну на грань уничтожения. В России задумались — что делать? И быстро нашли выход: создавать современные части, подготовленные не по восточному, а по западному образцу.

«В смутное время», художник — С. Иванов

-

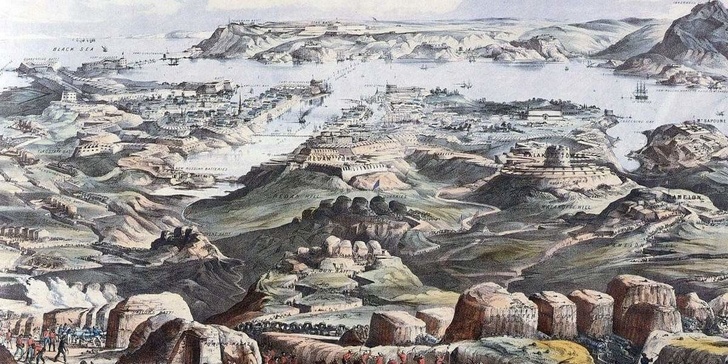

Отсталость царского режима в Крымской войне давно стала штампом. Тем забавнее сравнивать описания обороны Севастополя русскими и союзниками.

Русские: «Оборона никакая, потери огромные, пороха нет, а если б англичане сделали то-то, а французы — то-то, они взяли бы Севастополь гораздо раньше».

Англичане и французы: «Кошмар! У русских уйма пушек! Они мгновенно сносят наши подступы к Севастополю, их оборона выстроена по последнему слову науки, стрелки зверствуют, а русские шинели даже саблей не прорубить!»

Панлрама осажденного Севастополя

-

Вторая мировая разгоралась постепенно. В Европе её прологом стала гражданская война в Испании, где сходились в бою солдаты основных соперников по будущему противостоянию.

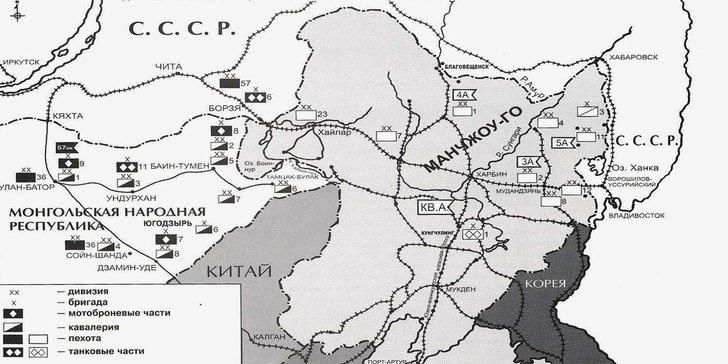

А на Дальнем Востоке тлел свой очаг. В начале 30-х Япония захватила Маньчжурию и создала там марионеточное государство Маньчжоу-Го. Фактически это была японская колония. С 1937 года Япония вела войну в Китае, помощь которому оказывал и СССР. Тогда советские лётчики сражались с японскими. Но позже на этой территории — в районе реки Халхин-Гол — произошло масштабное столкновение.

Кто-то считает, что СССР вступил во Вторую мировую 17 сентября. Но к сентябрю РККА уже воевала…

Дислокация частей Квантунской армии и 57-го особого корпуса к маю 1939-го

-

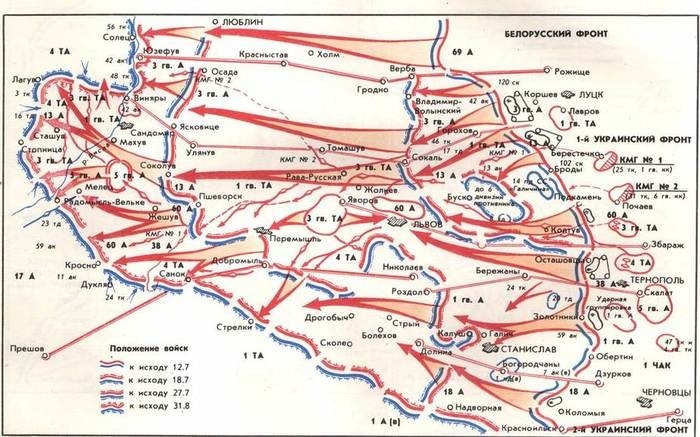

Захват войсками 1-го Украинского фронта плацдарма на западном берегу Вислы стал большой удачей Красной Армии. Сандомирский плацдарм был отличной стартовой позицией для удара дальше на запад — в логово зверя. Разумеется, это прекрасно понимали в немецких штабах и за плацдарм развернулась ожесточенная борьба. У немцев Сандомирский плацдарм проходил как «плацдарм Баранув», по имени города, с окрестностей которого он начал разрастаться.

Началось все в конце июля 1944 г. Первые клочки земли на западном берегу Вислы были захвачены во второй половине дня 29 июля 1944 г. Уже 30 июля 13-я армия располагала плацдармом 12 км по фронту и 8 км в глубину. К 1 августа через Вислу к плацдарму навели переправы, способные выдерживать танки. Первые попытки немецких резервов, тогда еще только пехоты, ликвидировать плацдарм потерпели неудачу.

Карта Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции © histrf.ru

Карта Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции © histrf.ru -

Отсутствие железных дорог часто называют едва ли не главной причиной поражения России в Крымской войне. Например, вот цитата из энциклопедии «История России с древнейших времён до 1917 года»: «В ходе войны выявилась экономическая и техническая отсталость России, русская армия и флот не имели обученных резервов, испытывали острый недостаток вооружения, боеприпасов (снабжение и пополнение действующей армии в Крыму из-за отсутствия в стране железных дорог были крайне затруднены)».

С этим невозможно спорить, но, если детально разобрать аргумент, можно заметить, что примерно так же царю помешало отсутствие авиации и авиасообщения. И, несмотря на кажущуюся гротескность тезиса, он абсолютно справедлив.

Мы, люди совершенно другой эпохи, вкладываем свои знания и свой кругозор в головы и умы тех, кто жил в совершенно другую эпоху и имел другой уровень знаний. То, что сейчас кажется естественным и не требующим доказательств, тогда могло быть (и было) вопросом для дискуссий — причём часто высказывались совершенно полярные точки зрения.

РелÑÑÑ, ÑелÑÑÑ, ÑпалÑ, ÑпалÑ: как в РоÑÑии поÑвилиÑÑ Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð½Ñе доÑоги © warhead.su

РелÑÑÑ, ÑелÑÑÑ, ÑпалÑ, ÑпалÑ: как в РоÑÑии поÑвилиÑÑ Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð½Ñе доÑоги © warhead.su