-

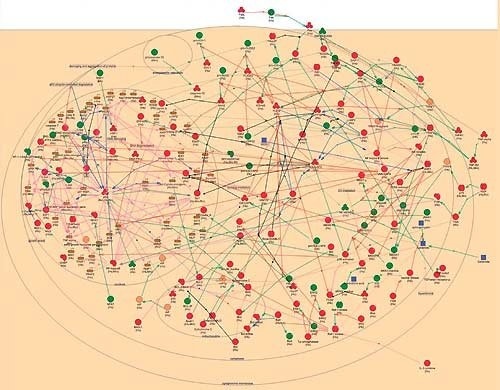

Новую систему уже успешно «обкатывают» несколько групп исследователей. В частности, с её помощью оценили «эволюционный возраст» болезней, связанных с теми или иными генными сетями (таких известно более семидесяти), сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на пресс-службу ФИЦ ИЦИГ РАН.

-

Компания «Генетико» открыла в Москве первую специализированную лабораторию для проведения полного цикла неинвазивного пренатального исследования «Пренетикс» по технологии компании Roche. Это один из ключевых этапов проекта «Организация производства ДНК-тестов для медицинской диагностики», который был поддержан Фондом развития промышленности. Общая стоимость проекта составляет 600 млн. рублей, из них 300 млн. — заем ФРП.

«Пренетикс» — это исследование ДНК плода по крови беременной женщины с целью выявления хромосомных аномалий. Трансфер зарубежной технологии мирового уровня в Россию был проведен в сотрудничестве с компанией Roсhe Diagnostics при поддержке Фонда развития промышленности.

-

Ученые биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова впервые построили подробные карты пространственной организации генома в индивидуальных клетках и изучили особенности пространственной организации материнского и отцовского геномов в зиготах мыши. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Исследования биологов МГУ подтвердили предложенную ранее модель, постулирующую, что при сохранении общих принципов упаковки генома характер укладки хроматиновой фибриллы в индивидуальных клетках может существенно различаться. Получение этих результатов стало возможным благодаря тому, что авторы разработали новый экспериментальный подход для исследования пространственной организации генома в ядрах индивидуальных клеток.

-

Группа компаний Алкор Био — российский разработчик и производитель тест-систем для лабораторной диагностики методами ИФА и ПЦР — первой в России разработала и зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития МЗ РФ (Росздравнадзор РФ) карту для сбора образцов биоматериала («ДНК-карту»).

Сегодня в мире основное распространение «ДНК-карты» получили в судмедэкспертизе и в криминалистическом анализе, так как они могут храниться много лет. Также эти карты могут использоваться в клинических лабораториях, в ветеринарии, для выделения и хранения ДНК растений, генетической паспортизации населения и в любых других исследованиях, требующих генетического анализа.

-

Сергей Шмаков, аспирант лаборатории профессора Константина Северинова Сколковского института науки и технологий (Сколтех), получит премию директора Национальных Институтов Здоровья США за исследования в области новых CRISPR-Cas систем для редактирования генома.

Премию директора Национальных Институтов Здоровья США каждый год получают ученые и клиницисты, которые добились хороших результатов: открыли новые биологические механизмы и процессы, изобрели новые биомедицинские устройства, сообщает пресс-служба Сколтеха.

Россиянин Сергей Шмаков участвовал в открытии новой Crisp-Cas системы C2c2 для редактирования молекул РНК, которая может стать основной для создания нового инструмента контроля работы генов в живых клетках. Открытая система позволяет ученым изменять по своему желанию определенные участки генома.

-

Группа российских ученых создала программу, благодаря которой можно сравнивать между собой ДНК микроорганизмов, обитающих в разных средах, и выявлять прежде неизвестные науке виды бактерий и вирусов.

В исследованиях принимали участие ученые из Университета ИТМО, Федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) физико-химической медицины и МФТИ. Rosnauka.ru кратко уже рассказывала о разработке, теперь же нашему изданию удалось узнать подробности о проведенных исследованиях.

Программа, созданная учеными, позволяет шагнуть далеко вперед в развитии персонализированной медицины, то есть основанной на индивидуальных особенностях каждого конкретного пациента. У каждого человека есть, как известно, свой геном — особая последовательность генов, которая и задает развитие организма. Но существует и еще одна полседовательность генов, метагеном, представляющая собой совокупность ДНК микроорганизмов, обитающих в одной среде: бактерий, грибов, вирусов. Именно по метагеному можно вывить наличие у человека того или иного заболевания или предрасположенности к нему. Вот почему изучение микробиоты (микробов, обитающих в разных средах организма) занимает столь важное место в метагеномных исследованиях.

-

Новосибирская компания «Биолинк», созданная на базе Сибирского отделения РАМН, впервые в России начала проводить генетическое тестирование больных раком, что позволяет выявить входящих в группу риска их родственников. Об этом сообщил ТАСС замдиректора компании, заведующий лабораторией генно-инженерных методов исследования НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН Сергей Коваленко.

«Онкологические больные проходят генетическое тестирование. Оно позволяет выявить тех людей, которым, что называется, было „на роду написано“ заболеть раком, а дальше протестировать их родственников. Это впервые в России делается», — сказал он.

-

В марте лаборатория молекулярной диагностики Группы компаний Алкор Био завершила разработку линейки наборов для определения мутаций в гене CYP21A2. Мутации в гене CYP21A2, кодирующем фермент 21-гидроксилаза, являются причиной развития одного из наиболее распространенных наследственных заболеваний: врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН). Более 90% случаев этого заболевания связано с нарушениями функционирования данного фермента.

Заказчиком наборов для выявления мутаций в гене CYP21A2 выступила самарская компания «Ген-технология», апробация разработанных в ГК Алкор Био тест-систем проходила на базе ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции». После успешного завершения клинических испытаний, компания «Ген-технология» приступила к использованию новых наборов в диагностических целях.

-

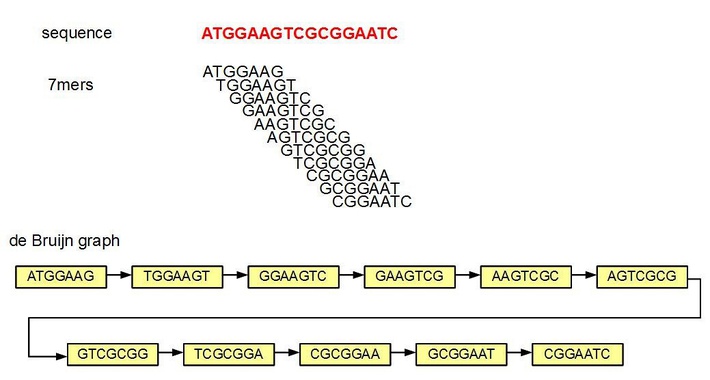

Пример выделения всех k-меров длины для k=7 из произвольной последовательности

© Изображение представлено пресс-службой МФТИ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ученые из НИИ Физико-химической медицины ФМБА РФ, МФТИ и университета ИТМО предложили новый метод сравнения метагеномов — совокупности последовательностей ДНК всех организмов в исследуемом биологическом материале. Он позволяет сравнивать образцы быстрее и эффективнее, чем существующие аналоги, сообщает пресс-служба МФТИ.

«Разработанная методика позволит более точно находить отличия между метагеномами разнообразных бактериальных сообществ, что, в частности, может помочь в изучении, диагностике и лечении многих заболеваний человека», — говорится в пресс-релизе.

-

Группа ученых из Германии, Америки и России, при участии заведующего кафедрой Московского физико-технического института (МФТИ) Марка Бородовского, предложила алгоритм, который автоматизирует и делает более эффективным поиск генов. Разработка соединяет в себе преимущества наиболее продвинутых инструментов для работы с геномными данными. Предложенный метод позволит точнее и быстрее анализировать новые последовательности ДНК и находить полный набор генов в геноме.

Статья, описывающая алгоритм, была недавно опубликована на страницах журнала Bioinformatics издаваемого Oxford Journals. При этом саму компьютерную программу уже скачали более 1500 различных центров и лабораторий по всему миру. Тестирование алгоритма показывает его существенно более высокую точность по сравнению с другими программами.

-

Международная группа ученых под руководством экспертов СПбГУ провела уникальную работу по изучению генома африканского гепарда — хищника, находящегося под угрозой вымирания. Ученые обнаружили, что генетически все гепарды очень близки друг к другу. Это основная причина трудностей с размножением диких кошек и высокой чувствительности животных к самым простым вирусам.

На фото: Гепард по кличке Chewbaaka (Намибия) вошел в число счастливцев, чей геном исследовали ученые СПбГУ

В ходе работы ученые проанализировали 7 геномов гепарда: 4 генома гепарда из Намибии и 3 из Танзании. Проведя расшифровку геномов, а затем собрав их в целые последовательности (сборка полного генома гепарда была осуществлена впервые!), эксперты установили: по всему геному хищника наблюдается очень низкий уровень генетического разнообразия. По сравнению с другими кошками потеря генетического разнообразия у гепарда составляет 90-99%.

-

Источник фото: пресс-служба Казанского федерального университета

В Казанском федеральном университете (КФУ) выделили ген микроорганизма, который отвечает за возможность усвоения труднодоступного для растений фосфора.

По словам ученых, сейчас в почве наблюдается дефицит именно неорганического фосфора, который является одним из важнейших элементов питания всех живых организмов, участвует в метаболических процессах. По расчетам специалистов, запасов этого элемента хватит лишь на ближайшие 60 лет, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета. Его недостаток в почве приводит к раннему листопаду, скудному цветению, к появлению мелких и, порой, слабоокрашенных плодов. Решение проблемы казанские ученые видят в том, чтобы обеспечить усвоение растениями труднодоступных запасов форсфора.

-

Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН» вывел новый сорт мискантуса — многолетней травы из семейства злаковых.

Как сообщили в пресс-службе ФАНО России, это первая техническая культура, которая была создана в стране за последние 25 лет. Она отличается высоким уровнем содержания целлюлозы. При этом объем полезной биомассы в ней составляет 45%, что больше, чем в хлопке или дереве.

По словам специалистов, технология добычи сырья из мискантуса довольно проста и не требует тяжелой химии. Путем микробиологической обработки из него можно будет получать широкий спектр продуктов с высокой добавленной стоимостью — биотопливо, порох и молочную кислоту — главный расходный материал для крупнотоннажной химии.

Сейчас новосибирские генетики разрабатывают технологию массового производства мискантуса, который размножается не семенами, а корнями. Ученые уверены в успехе — они уже получили дополнительные ресурсы для реализации своего амбициозного проекта.

Ранее по этой теме на СУН: sdelanounas.ru/blogs/45154/

-

Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦИГ) объявил о регистрации первого федерального исследовательского центра (ФИЦ) в Сибири, которая состоялась 28 апреля 2015 года.

Его глава — академик РАН Николай Колчанов рассказал, что к институту в виде филиала был присоединен Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции СО РАСХН. Новая организация насчитывает более 1030 сотрудников, из них более 400 занимаются научными исследованиями. ФИЦ располагает крупными центрами коллективного пользования (среди них Центр генетических ресурсов лабораторных животных, Центр микроскопического анализа биологических объектов), общий объем земель сельхозназначения теперь превышает 30 тысяч га. Основная цель проекта — расширение применения прорывных генетических технологий для агропромышленного комплекса, медицины и биотехнологии.

-

Алексей Москалев

Ученые из МФТИ и их коллеги из Института биологии КНЦ РАН в Сыктывкаре создали простой и надежный метод оценки генетических «поломок», связанных со старением — эти «часы» позволят, в частности, проводить долгосрочные исследования для оценки действенности препаратов, замедляющих старение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Mutation Research.

Старение организма всегда сопровождается накоплением повреждений в молекулах ДНК и снижением эффективности их самовосстановления. Эти два фактора ведут к общему ухудшению работы генетического аппарата и клеток в целом. Многочисленные исследования показали, что с возрастом растет количество повреждений ДНК, связанных с воздействием агрессивных соединений кислорода — свободных радикалов, в частности, разрывов нитей молекул.

-

Научно-исследовательский институт медицинской генетики совместно с Национальным исследовательским Томским государственным университетом открыли лабораторию онтогенетики человека. Это единственная лаборатория в России, специализирующаяся на исследованиях такого профиля.

«Тема, которой мы будем заниматься, — популяционная геномика человека, то есть изучение наследственного материала, заключенного в клетке, с точки зрения развития генофонда популяций и его расселения в течение исторического развития. Мы одни из первых, кто будет секвенировать полные геномы представителей разных популяций и народов нашей страны», — говорит заместитель директора НИИ медицинской генетики Вадим Степанов.

-

В конце марта еще одна тест-система производства Группы компаний Алкор Био - «Гонадотропин ИФА — свободная бета-ХГч» для пренатального скрининга I триместра беременности — получила СЕ-марку. Теперь вся линейка наборов ГК Алкор Био для пренатального скрининга беременных в I и II триместрах имеет знак соответствия продукции европейскому стандарту качества — СЕ-марку, что позволяет осуществлять экспорт данных продуктов на рынок Евросоюза. Это наборы для определения маркеров беременности, указывающих на течение беременности и состояние плода: РАРР-А, свободная бета-ХГч, АФП и ХГч.

-

17 марта в Северо — Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялось открытие Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» Института прикладной экологии Севера СВФУ.

Центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» станет первым и единственным местом в России, где на новейшем оборудовании с использованием уникальных технологий будут проводиться исследования по поиску живых клеток мамонта и изучению ДНК древних животных.

-

Ученые томского НИИ медицинской генетики разработали технологию, которая позволяет вычислить место рождения человека по образцу его ДНК, сообщила в понедельник пресс-служба инновационных организаций Томской области.

«Если у нас есть образец ДНК, мы можем сказать, откуда этот человек, иногда с точностью до района. <…> Даже по небольшому количеству биологического материала — несколько волос, пятно крови — можно определить этнотерриториальное происхождение любого человека», — приводятся в сообщении слова замдиректора по научным вопросам НИИ медицинской генетики Вадима Степанова.

-

Медико-генетический диагностический центр Санкт-Петербурга с февраля 2015 года в своей повседневной практике начнет проводить генетическое тестирование новорожденных на тяжелые наследственные заболевания, такие как муковисцидоз, фенилкетонурия и галактоземия, с применением технологии высокопроизводительного геномного анализа. Разработка и клинические испытания диагностического решения, которое будет использоваться в СПб МГЦ, были выполнены петербургской биотехнологической компанией Parseq Lab. На сегодняшний день это первый в России и один из первых в мире случаев, когда высокопроизводительное секвенирование генома начинает рутинно применяется в клинической практике, говорится в пресс-релизе компании.