-

Российские школьники продолжают демонстрировать впечатляющие результаты на международных «предметных» олимпиадах. Напомним, что не так давно российские ребята вошли в тройку сильнейших сборных на математической олимпиаде в Румынии. Теперь — успех празднует сборная российских школьников на олимпиаде по биологии, которая проходила в Тегеране.

Россию на международной олимпиаде представляли четыре школьника: Азат Гараев (Москва), Артём Пустовит (Москва), Ирина Ярутич (Москва) и Данил Афонин (Новосибирск).

Все они возвращаются на Родину с олимпийскими медалями. Это три «золота» и одно «серебро».

Олимпиада в Тегеране завершилась 22 июля.Также российские школьники принимают участие в международных олимпиадах по химии и физике, которые проводятся в Праге и Братиславе, а также в Лиссабоне. Оба турнира завершатся 29 июля. Ожидаем отличных показателей российских участников и на этих олимпийских состязаниях по учебным дисциплинам.

-

Биологи из России и зарубежных стран открыли крайне необычный одноклеточный организм, который заставил их сомневаться в общепринятых представлениях об эволюции самых примитивных предков людей и других многоклеточных животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

-

Российские ученые выяснили, почему люди забывают информацию и каковы механизмы стирания памяти. Исследования сотрудников Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), доклад по материалам статей ученые прочитали на юбилейном съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова в Воронеже, ранее статья вышла в журнале Frontiers in Integrative Neuroscience.

-

Российская сборная взяла две золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую на Международной биологической олимпиаде, завершившейся сегодня в Ковентри (Великобритания).

В 2017 году российская сборная выиграла две высших награды — их получили Егор Алимпиев (11 абсолютное место) и Татьяна Пашковская (192 школа города Москвы, 18-е место). Серебро завоевал Илья Седлов (школа номер 171, Москва), бронза досталась Никите Егоркину (гимназия № 1567, Москва) — до серебра ему не хватило всего двух позиций в рейтинге. Егор Алимпиев стал третьим по результатам практического тура, Татьяна Пашковская вошла в десятку по результатам теоретического тура. Абсолютное первое место завоевал участник из Китая.

В 2016 году на Международной биологической олимпиаде российская сборная выиграла лишь одно «золото», два серебра и одну бронзу. Лучший результат тогда показал Бусыгин Сергей, оказавшийся 20-м.

-

Ученые-биологи МГУ проанализировали останки древнего суслика, найденные в Якутии, и нашли его потомков на Камчатке.

Биологи сообщили о индигирском длиннохвостом суслике, известным под именем Urocitellus glacialis. Впервые его описал советский зоолог Борис Виноградов, пользуясь тремя мумиями, которые нашли в горах на глубине более 12 метров. К удивлению ученых, тела животных сохранились очень хорошо, в их шерсти даже остались вши. Еще тогда зоолог обратил внимание, что ископаемый суслик внешне очень напоминает берингийского суслика, который обитает в Аляске.

Ученые изучили гены, что помогло им выяснить возраст останков. Оказалось, что Urocitellus glacialis жил 30 тыс. лет назад, и он является родственником современного суслика Urocitellus parryii. Также он похож на животных, населяющих Камчатку.

Ученые секвенировали последовательность гена цитохром-b у суслика U. Glacialis, чтобы оценить по этому гену степень родства животного с современными представителями. Выделение и секвенирование всех современных и еще трех ископаемых образцов ученые проводили в России.

-

Ученые биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова изучили, как органы микроскопических насекомых изменяются по мере уменьшения размеров тела насекомых в ходе эволюции. Выявленные принципы и закономерности в перспективе могут применяться в биотехнологии и робототехнике. Исследователи представили свою работу в журнале Scientific reports.

«Идея работы была в том, чтобы оценить, как разные органы насекомых переносят изменения размеров тела. Мы сфокусировали свое внимание на миниатюризации — эволюционном уменьшении тела до предельно малых размеров. Мы хотели узнать, что происходит с конструкцией органов при уменьшении размеров тела насекомых от одного сантиметра до десятых долей миллиметра, чтобы понять, что в организме насекомого остается прежним, а что изменяется», — рассказал автор статьи, доктор биологических наук Алексей Полилов.

-

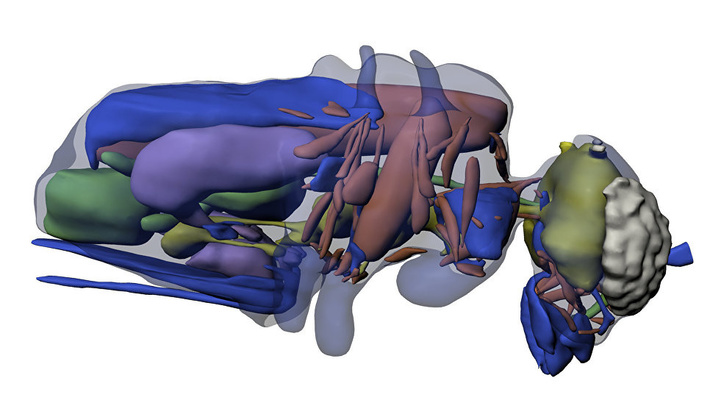

Ученые биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова впервые построили подробные карты пространственной организации генома в индивидуальных клетках и изучили особенности пространственной организации материнского и отцовского геномов в зиготах мыши. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Исследования биологов МГУ подтвердили предложенную ранее модель, постулирующую, что при сохранении общих принципов упаковки генома характер укладки хроматиновой фибриллы в индивидуальных клетках может существенно различаться. Получение этих результатов стало возможным благодаря тому, что авторы разработали новый экспериментальный подход для исследования пространственной организации генома в ядрах индивидуальных клеток.

-

Российские химики разработали особое полимерное покрытие, уничтожающее до 99,9999% патогенных микробов, рецепт изготовления которого изложен в статье в журнале Materials Science and Engineering.

«Частота осложнений и вторичных инфекций, возникающих при применении ортопедических имплантатов или катетеров, часто достигает 10-20% из-за формирования биопленок из бактерий внутри них. Поэтому очень важно, чтобы эти приборы не были токсичными для человека и в то же время быстро и эффективно растворяли патогенных микробов», — заявил Иван Бессонов из Московского государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

-

Ученые ИМБП утвердили эксперименты на аппарате «Бион"№ 2, который планируется запустить в космос через несколько лет. Главный объект орбитальных исследований у биологов, физиологов, генетиков и фармацевтов — мыши. Геном грызунов почти на 90 процентов совпадает с геномом человека. Также на «Бионе» № 2 в долгую командировку, которая продлится месяц, полетят мухи-дрозофилы, микробы и лягушки.

-

Российские школьники получили медали всех достоинств на 27-ой Международной биологической олимпиаде. Состязание проходило во вьетнамском городе Ханой.В копилке наших школьников — золотая, две серебряных и бронзовая медали.

«Золото в копилку нашей команды принёс Сергей Бусыгин. Серебром награждены Надежда Азбукина и Альмина Полинова, а у Егора Шишкина - бронза», — говорится в информации Минобрнауки РФ.

В 2015 году Международная олимпиада по биологии проходила в Орхусе, Дания. Тогда участники от России получили две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

-

Биоинформатикам из Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН) совместно с коллегами из других институтов.

Российским биологам удалось пролить свет на одну из загадок современной молекулярной биологии: как нити ДНК упаковываются в ядре клетки, сообщает пресс-служба ИППИ РАН.

В исследовании принимали участие биоинформатики из Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН) совместно с коллегами из других институтов.

Работа опубликована в журнале Genome Research, о ней пишет и Nature Reviews Genetics.

Новые технологии определения пространственной организации хромосом в ядре позволили расшифровывать трехмерную архитектуру полного генома, существенно повысив интерес к изучению этой области.

-

-

- На данный момент доказана эффективность воздействия биназы на опухолевые клетки, продуцирующие такие онкогены, как RAS, KIT и AML1-ETO.

Соответствующие исследования проводятся сотрудниками лаборатории Казанского федерального университета «Маркеры патогенеза» совместно с представителями Института молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта и Института биохимии университета Гиссена.

-

-

Итого с 1992 года-17 золотых, 38 серебряных, 31 бронзовых медалей

---------

1992- 4 бронзы

1993-1 бронза и 3 участника без медалей

1994-2 золота и 2 бронзы

1995-1 серебро и 3 бронзы

1996-1 золото и 3 бронзы

1997-4 серебра

1998- 2 серебра, 2 бронзы

1999-1 золото, 2 серебра, 1 бронза

2000- 2 золота, 1 серебро, 1 бронза

2001-3 серебра, 1 бронза

2002-1 золото, 3 серебра

2003- 3 золота, 1 серебро.Россиянин Илья Кузьмин занял первое место в личном зачете,став абсолютным чемпионом.

-

Газопылевое облако Стрелец B2, где был обнаружен формамид. Фото: NASA

Эксперименты радиобиологов из Дубны показали, что биологически важные молекулы, составляющие основу живых клеток, могут образовываться из широко распространенного во Вселенной вещества (формамида) под действием космических лучей.

Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне совместно с коллегами из Италии проводили эксперименты по облучению протонами высоких энергий жидкого формамида и взвешенных в нём частичек метеоритов. Исследователи облучали эту смесь пучком протонов на ускорителе, имитируя влияние космических лучей.

«У нас в Объединенном институте ядерных исследований есть мощные ускорительные установки, которые позволяют разгонять до космических энергий ядра различных элементов, от протонов до тяжелых ядер. На фазотроне — ускорителе протонов, мы проводили эксперименты по облучению формамида в комбинации с различными классами метеоритов», — рассказал директор Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, член-корр. РАН Евгений Красавин.

-

Ученик 8 класса из Санкт-Петербурга, представлявший Россию, Станислав Крымский занял первое место на главном академическом конкурсе мира — ежегодной международной молодежной научной олимпиаде (IJSO) по направлению «физика-химия-биология» в Аргентине.

На конкурс приехали около 230 одаренных учащихся средних школ из 40 стран мира. Возраст участников не превышал 15 лет. Конкурс состоял из трех отдельных экзаменов, требующих широких знаний — теста, теории и практики. Олимпиада такого масштаба призвана способствовать развитию науки, образования, обеспечить платформу для развития научно одаренных студентов из разных стран и регионов.

Широкую поддержку в организации поездки Станислава Крымского в Аргентину оказала российская биофармацевтическая компания BIOCAD. О талантливом ученике 8 класса лицея «Физико-техническая школа» сотрудники BIOCAD узнали на встрече с директором школы. Лицей остается единственным средним учебным заведением, входящим в систему Российской академии наук. С 2015 года BIOCAD планирует активную работу с учениками школы. В планах и дальше поддерживать талантливых ребят финансированием их научной работы, участия в олимпиадах и в проектах компании.

-

Идея выращивать растения в космосе принадлежит Константину Циолковскому. Задолго до начала пилотируемых полётов он заявил, что зеленая флора в будущем станет главным источником питания и поддержания состава атмосферы на космических кораблях. Сегодня экспериментами с растениями занимается Институт медико-биологических проблем и все экипажи МКС. Для космонавтов, огородничество на орбите еще и источник хорошего настроения.

-

Схема процесса 3D СЛС/П (Источник: Шишковский И.В.)

Учеными из Самарского филиала ФИАН впервые предложены условия послойного синтеза объемных изделий из никелида титана, применение которых имеет важное значение для решения различных вопросов медицины, например, в тканевой инженерии, имплантологии, контролируемой доставке лекарств и многих других. Об исследованиях группы «ФИАН-информ» рассказал научный руководитель проекта, старший научный сотрудник ФИАН, доктор физико-математических наук Игорь Владимирович Шишковский.

-

Ученые заявили, что мамонта можно клонировать. Об этом сегодня сообщил вице-президент Ассоциации медицинских антропологов Российской Федерации Радик Хайруллин, который участвует в препарировании мягких тканей мамонта, найденного в Якутии.

«Мясо красное, почти свежее», – сказал Семен Григорьев. Над материалом параллельно работают разные группы ученых. Голландцы на месте выделяют ДНК мамонта, корейцы уже выехали домой с образцами крови, в Республиканской больнице №2 проходят томографию бивни, различные части мамонта, также идут семинары.

«Ученые просто счастливы. Сохранились кровеносные сосуды, полные крови, содержимое желудочно-кишечного тракта», – рассказал ЯСИА директор лаборатории музея мамонта имени Петра Лазарева Семен Григорьев.

По его словам, сегодня впервые в мире препарируют хобот мамонта, в котором сохранились мягкие ткани.

-

Работы учёных Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН () – яркий пример того, как научные разработки доходят до простого человека, помогают ему излечиться и нередко спасают жизнь. Сразу несколько групп в составе биологических микрочипов работают над созданием тест-систем для диагностики социально значимых заболеваний. Главная гордость лаборатории – , которые применяются в десятках российских центров с 2005 года. Недавно выпущено второе поколение усовершенствованных чипов. А ещё созданы чипы для диагностики гепатита С, различных аллергенов, а также комплексного анализа вируса гриппа.

- Биочип

-

Бактерии, которые способны очищать почву от пестицидов, вывела российский микробиолог Лилия Анисимова. Эксперт изучила генетику микроорганизмов и выделила из бактерии ДНК, отвечающую за разрушение пестицидов.

Практические опыты проводились на базе . Удалось обнаружить, что бактерии активно размножаются в почве с высоким уровнем содержания пестицидов и гербицидов, а также разрушают .

Бактерии способны распознать в почве пестициды, так как они являются их единственным источником питания, и поглотить их. Учёные уже занялись разработкой сельскохозяйственного препарата, в состав которого входят эти бактерии. Патент на препарат также получен, так что, возможно, в скором времени он будет запущен в массовое производство.

По словам Лилии Анисимовой, препарат не только выводит пестициды из почвы, но также обогащает её минералами и микроэлементами, благодаря чему культуры становятся более устойчивыми к негативному воздействию окружающей среды.

Добавить новость

можно всем, без премодерации, только регистрация