Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

Новая разработка разделения изотопов осуществлена в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», сообщает Минобрнауки РФ.

«Речь идёт о физико-математической модели течения в рабочей камере одиночной газовой центрифуги для смеси фторидов урана и фтора в двумерном приближении. В результате исследований разработана теория оптимального по суммарному потоку каскада для разделения бинарных и многокомпонентных изотопных смесей», – говорится в сообщении министерства.

«Полученные результаты позволили разработчикам не только создать прикладную компьютерную программу по газовой динамике, но и написать учебник «Физические основы разделения изотопов в газовой центрифуге», ставший победителем общероссийского конкурса рукописей учебной и учебно-справочной литературы по атомной энергетике Росатома в 2009 году», – сообщил профессор НИЯУ МИФИ Валентин Борисевич, слова которого цитирует Минобрнауки.

Профессор уточнил, что работы проводились в рамках совместного русско-китайского проекта «Разработка теории оптимального по суммарному потоку каскада для разделения многокомпонентных изотопных смесей».

«Технологии разделения изотопов урана являются важнейшим элементом успешного функционирования ядерного энергетического комплекса. Научные исследования, имеющие, подобно этому, фундаментальный характер, обеспечивают опережающее инновационное развитие перспективных ядерных технологий», – отмечает Минобрнауки.

Источник(и): РИА Новости -

Группа ученых Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН и Кёльнского университета завершила цикл исследований в области космомикрофизики (синтеза космологии и физики частиц), объединяющих квантовую гравитацию, феноменологию Стандартной модели и теорию космологической инфляции с наблюдаемой крупномасштабной структурой пространства-времени. Полученные результаты предваряют ожидаемое открытие хиггсовского бозона на Большом адронном коллайдере (LHC). -

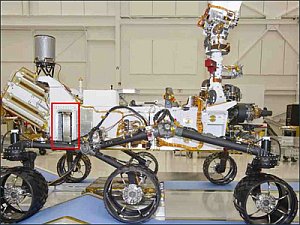

На новый марсоход НАСА Curiosity установлен уникальный нейтронный сканер, позволяющий обнаружить воду под поверхностью.

Миссия Mars Science Laboratory будет использовать 10 различных научных инструментов, и один из самых важных приборов для поиска воды изготовлен в тесном сотрудничестве с «Российским Федеральным космическим агентством». Нейтронный инструмент DAN был разработан в «Институте космических исследований» (Россия). -

Почему перспективы есть только у термоядерной энергетики, когда на Земле появятся первые «реакторы будущего» и как учёные из Новосибирска приближают наступление этого дня?

Сегодня в мире ведется много исследований, призванных ответить на вопрос, откуда человечество будет получать энергию после того, как закончатся запасы нефти и газа. Угольные ТЭЦ загрязняют атмосферу и ухудшают экологию, ГЭС и так стоят уже практически на всех крупных реках, АЭС после аварий население считает опасными, а солнечная и ветровая энергия не может обеспечить промышленных объемов. Поэтому единственным перспективным вариантом энергетических станций будущего остаются термоядерные реакторы. И Институт ядерной физики сегодня активно приближает время воплощения термоядерной энергетики из научной идеи в реальную жизнь. -

В приполярной Арктике начала годичный дрейф новая российская станция «Северный полюс-39» (СП-39) с шестнадцатью учеными и специалистами.

Руководитель высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Владимир Соколов уточнил, что станция в настоящее время находится в координатах ориентировочно 85 градусов северной широты и 150 градусов западной долготы. Это соответствует северной периферии Канадской котловины и одновременно южным отрогам подводного хребта Менделеева. Станция размещена на льдине размерами 2,3х1,8 км, представляющей собой сморозь старого и остаточного однолетнего льда. Лагерь станции в основномнаходится на вставке старого льда, пересеченного грядами сглаженных торосов, размеры вставки 700х400 м. Домики станции развернуты на сглаженных буграх. На станции налажены все системы жизнеобеспечения и связи, ведутся комплексные метеонаблюдения. Развернуты склады с горюче-смазочными материалами. На станции находятся 2 трактора и 3 снегохода. -

Современные биотехнологии всё больше нуждаются в устройствах, способных перемещать в пространстве одиночные биомолекулы, клетки и другие микрообъекты. Первый такой прибор, лазерный оптический пинцет, был разработан группой американского физика Артура Ашкина ещё в 1986 году, и с каждым годом в этой области появляются всё новые и новые технические решения. Так, группа исследователей из Саратовского государственного технического университета и ОАО «НИИ-Тантал» предложила и сконструировала микроманипулятор, способный одновременно удерживать и перемещать до 7-ми микрочастиц. -

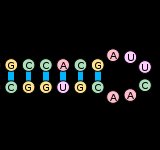

Для эволюционной биологии вопрос сравнения ДНК и РНК последовательностей — один из ключевых, в частности, он позволяет судить о том, насколько далеко в эволюционном смысле разошлись друг от друга два рассматриваемых гена, и какие гены могут являться их общими предками. И если вопрос сравнения двух последовательностей молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) с алгоритмической точки зрения не вызывает принципиальных трудностей, то задача построения алгоритма сравнения молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК) наталкивается на серьезные препятствия и несмотря на значительный прогресс в этой области, до сих пор полностью не решена. Дело в том, что молекулы РНК содержат нетривиальную вторичную структуру типа «клеверного листа» или «кактуса». Сергей Нечаев (ФИАН), Михаил Тамм (МГУ) и Ольга Вальба (МФТИ) предлагают метод сравнения РНК, учитывающий как порядок следования нуклеотидов, так и комбинаторику, обусловленную тем, что молекула РНК может образовать разные кактусоподобные структуры. -

Сотрудники ФИАН разработали методику создания датчиков сверхслабых магнитных полей. Функциональной основой таких датчиков могут быть магнитные структуры, представляющие собой многослойные системы из чередующихся наноостровковых слоев различных магнетиков. Такие системы чрезвычайно чувствительны к воздействиям сверхслабых магнитных полей и способны детектировать поля величиной до 10 в минус шестой!!! степени эрстед. -

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (г.Самара) и Поволжским межрегиональным отделением Академии технологических наук РФ издана книга «Создание нового поколения электромеханических приводов трансформируемых систем космических аппаратов».

Коллективная монография посвящена приводам нового поколения, созданным коллективами ученых, конструкторов, технологов предприятий ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и ФГУП «НПО «Техномаш». -

Учреждение Российской Академии Наук Объединенный институт высоких температур РАН ведет свое начало с 1960 года — года создания Лаборатории высоких температур АН СССР. За прошедшие 50 лет Институт из небольшой научной лаборатории при МЭИ превратился в крупнейшее учреждение Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, ведущий научный центр страны в области энергетики и теплофизики экстремальных состояний.

Основными направлениями деятельности Института являются:

— решение проблем создания эффективной, безопасной, надежной и экологически чистой современной энергетики, в том числе атомной, водородной, авиационной, космической и криогенной;

— исследования теплофизических, электрофизических, оптических и динамических свойств веществ и низкотемпературной плазмы в широком диапазоне параметров, включая экстремальные;

— исследования процессов тепло- и массообмена, физической газо- и плазмодинамики, преобразования видов энергии при переменных свойствах рабочих тел и высокой плотности энергетических потоков;

— исследования в области теплофизики интенсивных импульсных воздействий на вещество, материалы и конструкции; разработка методов и создание средств генерации высоких плотностей энергии;

— исследования в области энергоресурсосбережения и энергоэффективных технологий, химической энергетики, повышения эффективности использования природных топлив и сырья, использования возобновляемых источников энергии. -

Не нашла отклика на сайте статья про нанометрологию — о том, как на факультете физической и квантовой электроники МФТИ изготавливают «нанолинейки» для производителей наноиндустрии, разрабатывают стандарты измерений, лежащие в основе индустриального производства наноматериалов, нанотехнологической продукции и т.п.

Говорят, что мол непонятно, чего это такое — невидимо, неощутимо, не потрогать.

Здесь прекрасное видео, отвечающее на вопросы, почему именно метрология — сегодня поле битвы в борьбе за будущее.

" -

1 октября официально свою работу начала новая дрейфующая станция «Северный полюс-39» (СП-39).

http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=890331&cid=7 видео

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя высокоширотной арктической экспедиции «Арктика-2011» Владимир Соколов, первые данные метеонаблюдений с СП-39 уже отправлены, флаг поднят, и начался отсчет нового годового цикла работ российских исследований на дрейфующем льду. -

Первое прямое экспериментальное подтверждение второго постулата специальной теории относительности (о постоянстве скорости света) осуществили физики на базе Курчатовского центра синхротронного излучения. Работы велись под руководством академика РАН Евгения Александрова.

В экспериментах в качестве импульсного источника света использовался источник синхротронного излучения (СИ) – накопитель электронов Сибирь-1 в Курчатовском центре синхротронного излучения НИЦ КИ.

-

В Архангельск из экспедиции вернулось научно-исследовательское судно Северного управления гидрометеослужбы «Профессор Молчанов», на борту которого были сотрудники Северного Арктического Федерального Университета (САФУ). Позади 45 суток интереснейшей работы, исследований и научных поисков по различным направлениям.

Главная задача экспедиции— получение новых данных о состоянии природных систем сибирских морей — выполнена. В составе экспедиции работало две группы: океанографическая и метеорологическая. В результате работы первой получена уникальная информация о распределении температуры и солености моря Лаптевых и района на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей вокруг острова Врангеля. Метеорологическая группа занималась сбором стандартных метеорологических данных, проводила ряд других наблюдений и уникальных измерений по содержанию озона и углекислого газа по пути движения судна.

Как отметил начальник экспедиции Михаил Махоткин, эти исследования не велись с постсоветских времен в виду отдаленности изучаемого района.

Научная арктическая экспедиция будет иметь продолжение в навигации 2012 года. Более того, как отметил руководитель Северного УГМС Юрий Васильев, на судне планируется создать постоянно действующий плавучий университет. -

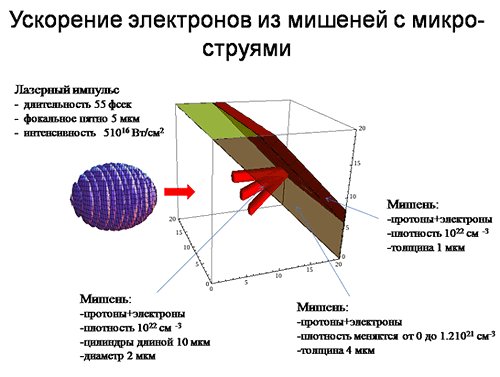

Параметры передовых мировых установок позволяют создать в лабораторных условиях аналог релятивистской астрофизической плазмы. Уровни возникающих при этом электромагнитных полей не могут быть достигнуты даже при взрывах сверхновых звезд во Вселенной. Исследования, проводимые в Совместной лаборатории релятивистской лазерной плазмы (ФИАН-МГУ), осуществляются на стыке лазерной физики, физики плазмы, физики высоких энергий, астрофизики, ядерной физики и радиационной медицины.

Результаты этого совместного проекта ФИАН-МГУ могут быть использованы не только при решении фундаментальных проблем, но и в целом ряде задач прикладного характера, в том числе, в медицине, биологии, материаловедении, микроэлектронике.

С появлением компактных сверхмощных лазерных установок появилась возможность создавать сверхсильные электрические поля, способные ускорять заряженные частицы с темпом ускорения, намного превосходящим уровень, который может быть достигнут на самых передовых ускорителях, включая самую крупную экспериментальную установку в мире — Большой адронный коллайдер.

Сотрудниками Совместной лаборатории релятивисткой лазерной плазмы под руководством главного научного сотрудника ФИАН В.Ю. Быченкова и проф. МГУ А.Б. Савельева-Трофимова был предложен ряд идей, касающихся оптимизации условий взаимодействия лазерного излучения с веществом с целью создания компактного лазерного ускорителя частиц. Была предложена схема создания компактного источника жесткого рентгеновского излучения. Энергии ускоренных электронов в этих условиях становятся релятивистскими, размеры объектов, которые облучает лазер, часто не превышают одного микрона, что фактически означает появление нового научного направления, получившего название «релятивистская наноплазмоника». -

Нанометрология — «конёк» факультета физической и квантовой электроники МФТИ

14:45 14.09.2011

Интервью с Андреем Сергеевичем Батуриным, заместителем декана факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института (Государственного Университета)

(Фото из статьи 2008 года «Нанотехнологии — прорыв в будущее»)

— Андрей Сергеевич, какие нанопроекты реализуются на Факультете физической и квантовой электроники?

У нас два основных проекта, две структурные единицы. Это – Центр коллективного пользования и Научно-образовательный центр по направлению «нанотехнологии» (НОЦ). Финансируются они, в основном, из средств федерального бюджета. Также мы активно сотрудничаем с Роснано. Как вам известно, это ведомство занимается коммерциализацией научных открытий. По линии Роснано мы проводим обучение сотрудников неких компаний, которых нам рекомендуют. Мы взаимодействуем и с метрологическим центром Роснано. Это подразделение даже собирается открыть у нас свою научную площадку. Их интересует в партнёрстве с нами наше оборудование и наработанный опыт, а нас – возможность привлечения большего числа коммерческих клиентов. -

В Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН получены первые результаты работы оптического микроскопа ближнего поля, рассчитанного на работу в весьма широком диапазоне температур и предназначенного для использования в областях разработок наноисточников света и наноинформатики.

Низкотемпературный сканирующий оптический микроскоп ближнего поля «КриоСБОМ101» разработан и изготовлен в сотрудничестве двух инновационных компаний, АО КДП и ООО «РТИ. Криомагнитные системы», аккредитованных при Инновационном центре ФИАН. Микроскоп установлен в криогенном отделе ФИАН и предназначен для исследований топологии и оптических свойств наноструктур в широком диапазоне температур, которые проводятся под руководством доктора физ.-мат. наук Евгения Демихова. -

В Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на днях состоялось официальное открытие лаборатории «Метаматериалы». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Юрий Кившарь, австралийский физик украинского происхождения, пионер исследования нелинейных метаматериалов, приехал в ИТМО создавать новую лабораторию по гранту Правительства РФ. Фото пресс-служба ИТМО

Источник фото:

«Мы хотим создавать элементы размером с микроны, чтобы заменить электронный чип и устройства, используемые в настоящее время. Речь идёт об оптическом чипе, который будет обладать повышенной функциональностью», – заявил Юрий Кившарь, победитель конкурса грантов Правительства Российской Федерации для господдержки исследований под руководством ведущих учёных на открытии лаборатории, которую он возглавляет.