Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

- В проектной документации новинка носит рабочее название «Управлятор». На его создание специалистами Агентства Передовых Информационных Технологий было затрачено 150 тысяч человеко-часов и 2 млн. долларов привлеченных инвестиций. Подобному тому, как электронный робот-трейдер уже стал опережать по результатам человека-брокера, торгующего акциями на бирже, так и робот «Управлятор» на тестовых испытаниях уже превзошел усилия сразу трех администраторов типового «Интернет-магазина», сделанного на основе SAAS-решения. По прогнозам, «Управлятор» сможет оптимизировать расходы на обслуживание интернет-магазина примерно на 55-60%, что станет настоящей революцией в электронной коммерции.

-

Участники проекта по разработке защиты космического аппарата «Фобос-грунт» доктор физико-математических наук А.В. Герасимов и доктор технических наук Ю.Ф. Христенко сохранили все опытные образцы защиты корабля со следами пробоин.

Группа учёных НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета (НИИ ПММ ТГУ) очень внимательно следила за запуском «Фобос-грунта» в космос, ведь почти год они работали над тем, как защитить аппарат от космического мусора. -

Плёнки нитрида бора обладают гидрофильными свойствами и хорошо смачиваются водой, в то время как покрытия на основе нанотрубок, изготовленных из того же материала, наоборот, проявляют гидрофобные свойства. Каким образом материал, который в обычном состоянии прекрасно смачивается водой, становится водоотталкивающим? На этот вопрос отвечают российские учёные в своей работе, опубликованной в последнем номере журнала «Российские нанотехнологии».

Разработка покрытий с высокими гидрофобными свойствами имеет огромное практическое значение. Такие водоотталкивающие покрытия помогут эффективно бороться с коррозией, создавать самоочищающиеся поверхности и предотвращать обледенение различных частей машин и конструкций. В общем случае смачиваемость материала водой зависит от его поверхностной энергии: чем меньше поверхностная энергия материала, тем хуже он пропитывается водой. Капельки воды на гидрофобной поверхности, обладающей низкой поверхностной энергией, стремятся принять форму идеальной сферы и без труда скатываются с неё, тогда как на гидрофильной, у которой поверхностная энергия высокая, вода равномерно растекается по площади.

Однако в последние годы появились работы, в которых говорится о возможности создания супергидрофобных покрытий на основе материалов с высокой поверхностной энергией. Из подобного материала состоит и исследованное учёными Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина покрытие на основе нанотрубок нитрида бора. Бор-нитридные нанотрубки считаются материалом, чрезвычайно привлекательным для разных областей нанотехнологии, поскольку они характеризуются химической стойкостью и механической прочностью. -

Сотрудники Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ (ГАИШ МГУ) Игорь Чилингарян и Иван Золотухин, обработав с помощью Виртуальной обсерватории данные относительно 200 000 галактик, изобрели методику, которая позволит определять структуру далёких галактик, расстояние до них и другие важные параметры буквально по трём снимкам. -

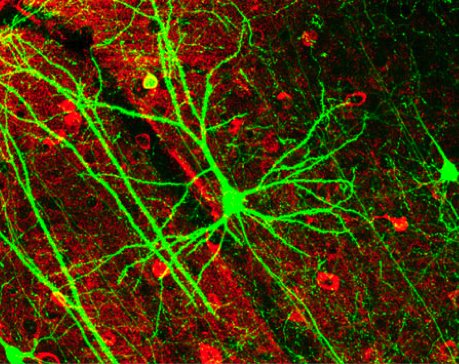

Вид сбоку на галактику, имеющую симметричную пару джетов, исходящих из центра, где располагается черная дыра.

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) предложено новое объяснение происхождения космических лучей. Открытые в прошлом году американской гамма-обсерваторией Ферми гигантские пузыри, симметрично расположенные над и под галактической плоскостью в ее центральной части, могут быть реликтом активной фазы галактического центра, в котором находится массивная черная дыра. Миллионы лет назад джет (направленная струя вещества) накачал энергией эти области. Он же наполнил диск Галактики частицами высокой энергии – космическими лучами. -

В Государственном научном центре Российской Федерации – Физико-энергетическом институте имени А.И. Лейпунского (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ») запущен крупный жидкометаллический стенд «СПРУТ». На сегодняшний день это единственный стенд в мире, позволяющий отрабатывать полномасштабные узлы парогенераторов.

Парогенераторы в реакторных установках с жидкометаллическим теплоносителем – одна из самых важных деталей с точки зрения безопасности и надежности установки. Стенд моделирует два элемента парогенераторов, которые будут в свинцовом реакторе «БРЕСТ». Сложность стенда в том, что он работает на сверхкритических параметрах воды, т.е. теплоноситель свинец с температурой 500-600 градусов и вода с теми же параметрами, что и в «БРЕСТе», даже выше, т.е. до сверхкритических значений по давлению – свыше 250 Атм.

У стенда «СПРУТ» мощность более 1 МВт, он не изотермический, и те данные, которые сегодня получаются, позволят обосновать не только замыкающие отношения теплоотдачи, но и посмотреть устойчивость работы, как отдельных трубок парогенератора, так и возможные неустойчивости, и определить в работе двух-трех работающих парогенераторов. Получаемые данные дадут возможность конструкторам спроектировать надежную установку. -

Департамент науки и технологии Индии в январе открывает в Нью-Дели российско-индийский научно-технологический центр.

Он должен помочь индийским ученым и бизнесменам, которые хотят сотрудничать с российскими коллегами. Подобный центр уже работает в Москве и оказывает юридическую, информационную и иную некоммерческую поддержку российским и индийским научным проектам. Руководит обоими центрами совместный коллегиальный орган: с российской стороны его деятельность координирует вице-президент РАН Сергей Алдошин, с индийской — Тирумалачари Рамасами, замминистра науки и технологий Индии.

Развиваться центр планирует за счет участия в грантовых программах и финансирования со стороны профильных министерств обеих стран. Российские научно-технические проекты в Нью-Дели будет представлять штат из десятка сотрудников. Для работы им будут предоставлены несколько офисных помещений и конференц-зал для приемов высоких гостей и проведения семинаров и выставок. -

Сегодня, 23 ноября, стартовал научно-популярный фестиваль «Дни науки в Томске». Мероприятие началось в конференц-зале ГК «Рубин». Фестиваль организовал фонд некоммерческих программ «Династия».

Цель фестиваля — популяризация науки (математики, физики, химии и биологии). Томские вузы, школы города и области получат литературу от Фонда «Династия». Лекторы Российского и мирового уровней прочтут лекции и проведут мастер-классы.

Восемь дней в регионе будут проходить мероприятия, которые должны повысить интерес к науке у людей разных возрастов и профессий. Гости смогут посетить фестиваль математических головоломок, театр занимательной науки, школьный научный клуб, научно-популярные лекции, круглые столы и т.д. Особые надежды организаторы возлагают на возможность вовлечь в исследовательскую сферу молодёжь.

В рамках Дней науки пройдет интереснейшее научное шоу-мероприятие «Низкотемпературные чудеса», подготовленное Театром Занимательной науки – командой творческих энтузиастов-учителей из Москвы, занимающихся популяризаторской и научно-просветительской деятельностью.

Ознакомьтесь с программой научно-популярного фестиваля «Дни науки в Томске», а также списком лекторов. -

Современная проблема женской смертности от рака груди заключается в неэффективной методике диагностики. Уже не первый год работают над созданием нового более совершенного метода ранней диагностики рака молочной железы аспирант Владислав Милейко и его научный руководитель – кандидат биологических наук Института химической биологии и фундаментальной медицины Павел Лактионов.

Владислав Милейко

И их работа не осталась не замеченной. Так 14 декабря прошлого года в иннограде Сколково президент России Дмитрий Медведев подвел итоги национального конкурса «Зворыкинский прорыв», одним из лауреатов которого стал Владислав. Он выиграл в номинации «Инновационная идея» с проектом «Высокоточный метод ранней неинвазивной диагностики рака молочной железы». Разработанная им технология позволяет определить заболевание на ранней стадии с точностью до 95%.

Высокоточный метод ранней диагностики основан на анализе внеклеточной ДНК крови.

Новая технология позволит определить заболевание с точностью до 95%, что на 30% выше известных в мире методик. -

Руководитель лаборатории иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН Эдуард Карамов рассказал о работах российских учёных по исследованию инфекции ВИЧ/СПИД на конференции Российско-американского научного форума. -

В издательстве Imperial College Press вышла книга, посвященная жизни и работе профессора Томского политехнического университета Армина Стромберга. Презентация её состоится 7 декабря в Лондоне, в Пушкинском Доме.

Книга написана в рамках проекта колледжа St. Johns College, Oxford. Авторский коллектив состоит из сотрудников Оксфордского университета – Ричард Комптон, Майкл Стоперт, Грегори Вайлдгус – и Томского политехнического – Эльза Захарова и Александр Кабакаев.

Книга «A. G. Stromberg – First Class Scientist, Second Class Citizen» – это научно-биографический труд. В ней говорится о достижениях томской электрохимической науки, научных и жизненных принципах профессора, изложены подробности его биографии. Впервые иностранному читателю стала доступна информация об истории электроаналитической химии в нашей стране.

Издательство Imperial College Press является совместным издательским проектом известного лондонского Имперского Колледжа Науки, Технологии и Медицины (Imperial College of Science, Technology and Medicine) и издательства World Scientific Publishing.

Справка STRF.ru:

А.Г. Стромберг (1910-2004) – профессор кафедры физической и аналитической химии, Заслуженный профессор ТПУ. Профессор Стромберг заведовал кафедрой физической химии ТПУ с 1955 по 1985 годы, был руководителем уникальной проблемной лаборатории микропримесей, создал томскую школу электроанализа, сообщает пресс-служба ТПУ -

ТУСУР

ТОМСК, 17 ноя – Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали первый в мире нанотранзистор, применяемый в СВЧ-электронике, при производстве которого используются не драгоценные металлы, а соединение меди с германием, что значительно снижает себестоимость устройства, сообщил в четверг РИА Новости аспирант вуза ЕвгенийПЛЛ офеев

«В настоящее время транзисторы выпускаются с металлизацией на основе драгметаллов, а мы предлагаем использовать соединения меди с германием, которое получается оригинальным способом. В этом и новизна. Мы подали заявку на изобретение, получили положительное решение, была экспертиза, которая подтвердила, что мировых аналогов нашего нанотранзистора нет», – сказалПЛЛ офеев.

Он уточнил, что проект реализуется в научно-образовательном центре ТУСУР «Нанотехнологии». Ученый пояснил, что в настоящее время в производстве арсенид-галлиевых монолитных интегральных схем и транзисторов, на базе которых они создаются, используются платина, палладий, золото. Отказ от драгоценных металлов не только снизит себестоимость производства транзисторов, но и повысит их технические характеристики. -

Восемь российских учёных были избраны в действительные члены Европейской академии (Academia Europaea). Среди них два профессора химического факультета МГУ – Евгений Антипов и Аркадий Карякин, известный петербургский физик Дмитрий Дьяконов, вице-директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне Михаил Иткис. Также в число действительных членов вошли академики РАН Валентин Смирнов и Владимир Захаров, заместитель директора лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Валерий Загребаев, советский космонавт и врач Олег Атьков. Полный список новых членов академии доступен на её официальном сайте.

«Это очень почётное звание, – прокомментировал в интервью STRF.ru заведующий лабораторией электрохимических методов химфака МГУ Аркадий Карякин. – Далеко не многие российские учёные попадают в Европейскую академию – буквально единицы. Меня и Евгения Антипова рекомендовал академик Алексей Хохлов, проректор МГУ. В прошлом году мы предоставили материалы – о научных статьях, цитированиях, и т.д. То есть с кратким описанием заслуг. И вот недавно узнали, что оба оказались в списке действительных членов Европейской академии».

Интересно, что в Российскую академию наук профессору Карякину (как, впрочем, и Антипову) пока не удалось попасть. Учёные химфака в очередной раз собираются баллотироваться – их выдвинул факультет. Насколько удачной окажется новая попытка, Аркадий Карякин не хочет прогнозировать. Для него она уже будет третьей. Видимо, в Европе заслуги учёных оценивают более объективно и беспристрастно.

Общественная неправительственная организация Европейская академия была создана в 1988 году. Штаб-квартира находится в Лондоне. Академия включает секции по всем основным разделам гуманитарных и естественных наук. На сегодняшний день в состав организации входят 2300 исследователей из 35 европейских стран. В их числе – более 40 нобелевских лауреатов. Среди действительных членов академии уже немало российских учёных, в том числе академики РАН Георгий Георгиев, Валерий Фортов, Владимир Скулачёв, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие. Больше всего отечественных исследователей представлено в секции физических и инженерных наук.

Кандидатура учёного, претендующего войти в состав Европейской академии, должна быть предложена как минимум двумя её действительными членами, причём один из них не может являться соотечественником кандидата. Сама процедура выборов разделена на два этапа. В этом году первый тур прошёл в Дармштадте, на заседании секции физических и инженерных наук, второй – в Париже, на общем собрании академии, 20 сентября.

Еникеева Альфия, Муравьёва Марина -

Научный коллектив Московского государственного института электронной техники разработал метод получения нанопористого оксида алюминия, который позволяет создавать целый ряд современнейших материалов для полупроводниковых приборов, в частности фотонные кристаллы. В настоящее время полупроводниковые приборы микроэлектроники создаются главным образом методом оптической литографии – универсальным способом получения изображения элементом микросхемы на кристалле полупроводника.

Однако литографические методы довольно дороги, развитие их сдерживается рядом физических и технологических ограничений. Поэтому в настоящее время активно развиваются методы, основанные на использовании самоорганизации и самоформирования.

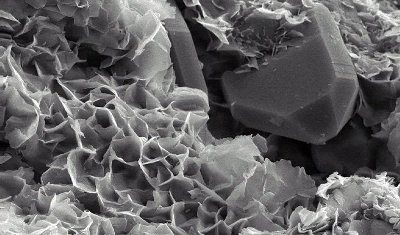

Один из таких методов – нанопрофилирование (создание рельефа поверхности с наноразмерными элементами) полупроводников путём их плазменного травления с использованием твёрдой маски пористого анодного оксида алюминия. Наглядно этот увлекательный научный процесс можно представить следующим образом: рисунок с полимерного светочувствительного материала переносится на соответствующие слои полупроводниковой структуры, по ходу удаляются немаскированные участки полимера (собственно, этот метод и называется травлением). Для оптимизации этого процесса в структуру маски из оксида алюминия вводят металлический подслой, в частности тонкую плёнку титана. Однако в настоящий момент в научной литературе практически отсутствуют данные, позволяющие подобрать оптимальные конструктивные параметры двухслойной твёрдой маски и контролировать процесс нанопрофилирования полупроводников с её использованием.

Для решения этой проблемы учёные из Московского государственного института электронной техники под руководством А. Н. Белова исследовали процесс создания твёрдой маски пористого оксида алюминия для нанопрофилирования кремния.

В качестве исходных исследователи выбрали кремниевые пластины, на которые с помощью магнетронного распыления нанесли послойно плёнки титана толщиной от 10 до 50 нм и алюминия толщиной 2 мкм. Двухстадийным анодированием (анодирование – электрохимическое окисление алюминия с целью образования на его поверхности оксида металла) алюминиевой плёнки сформировали маску пористого оксида алюминия. Затем полученные структуры подвергали обработке в установке ионного травления в среде аргона. С использованием последовательного и поэтапного анализа структур выявляли их состояние на разных стадиях процесса анодирования, а также после их бомбардировки нейтральными частицами аргона.

Авторы определили оптимальное время анодирования для создания эффективной твёрдой маски пористого оксида алюминия, выявили оптимальную толщину вспомогательного подслоя титана. Кроме того, они показали, что при плазменном травлении кремния через маску оксида алюминия латеральные размеры углублений в кремнии зависят от аспектного отношения пор оксида алюминия. Учёным в ходе данных исследований удалось добиться таких условий, при которых нанопрофилирование кремниевой подложки проходит так, что углубления в ней точно повторяют рисунок пор твёрдой маски оксида алюминия.

Источник информации:

А. Н. Белов, С. А. Гаврилов, Ю. А. Демидов, В. И. Шевяков «Особенности формирования маски пористого анодного оксида алюминия для плазменного локального травления кремния». Российские нанотехнологии, №№11–12, 2011.

17.11.11

Шабельский Алексей -

Наночастицы серебра не отличаются от ионов серебра по воздействию на человека, а в ряде случаев по активности ионы даже их превосходят, заявила Оксана Синицына из ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» в Минобрнауки России на презентации «Безопасность в процессе использования продукции наноиндустрии» по итогам ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы».

Насколько наночастицы безопасны для здоровья человека? Ответ на этот вопрос попытались найти исследователи из ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина», Научно-исследовательского института дезинфектологии, Научно-исследовательского института медицины труда РАМН, Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы. -

Ученые Института Биофизики Российской Академии Наук совместно с совместно с НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН и кафедрой технологии питания Красноярского государственного торгово-экономического института провели исследования, раскрывающие роль полиненасыщенных жирных кислот в обмене веществ человека. Эти исследования лежат в основе новых практических рекомендаций в отношении питания.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) не синтезируются в нашем организме, но необходимы для нормального роста. Кроме того, они присутствуют в тканях головного мозга, сетчатке глаза и грудном молоке. Наиболее важными для человека омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами являются альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Считается, что наиболее существенный естественный источник ПНЖК – жирная морская рыба. ПНЖК выпускаются и в виде биологически активных добавок.

«В организме человека синтез ЭПК и ДГК идет из абсолютно незаменимой альфа-линоленовой кислоты, но он обеспечивает только 5% физиологических потребностей человека, а 95% мы должны получать из пищи, – рассказывает заместитель директора Института биофизики СО РАН профессор, доктор биологических наук Михаил Иванович Гладышев. – Единственными организмами в биосфере, которые способны эффективно синтезировать эти кислоты, являются некоторые таксоны микровородослей, например, диатомовые, криптофитовые водоросли. Наземные животные и человек получают ПНЖК по трофической цепочке: микроводоросли – мелкие беспозвоночные – рыбы. Наша лаборатория движется в исследованиях по этой цепочке – от микроводорослей к рыбам, животным и человеку». -

Продукт гена D-GADD45 обеспечивает дрозофиле активное долголетие и даёт надежду мышам и людям

Продолжительность жизни человека и животных во многом зависит от способности организма распознавать и исправлять повреждения ДНК, неизбежно возникающие со временем. Эту функцию выполняют определённые белки, в том числе D-GADD45. Как показали специалисты Института биологии (ИБ) Коми НЦ УрО РАН в работе, выполненной под руководством Алексея Москалева, одного из организаторов фонда «Наука за продление жизни», усиленный синтез белка D-GADD45 в организме дрозофилы увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мух, причём плодовитость и нервно-мышечная активность насекомых-долгожителей не снижается. Работу учёных поддержали программа президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» и фонд «Наука за продление жизни». -

Работу над новым совместным исследовательским проектом начали специалисты Физического института им. П.Н. Лебедева совместно с группой профессора Михаила Лукина в Гарварде. Методы, разработанные для исследований в области квантовой информации, ученые впервые применили в эксперименте на живой клетке. Ожидается, что этот подход предоставит совершенно новые возможности для измерения параметров жизнедеятельности клетки с помощью магнитометрии. Реализация проекта исключительно важна не только для физиков, но и для биологов и медиков.

Технологии, используемые при работах в области квантовой информации, позволяют измерять состояние кубита или центра окраски в алмазе. В новом проекте (российско-американская коллаборация) такие тонкие инструменты и методы впервые применены для исследования процессов в живой клетке. В клетку имплантируется алмазный кристалл размером 20-30 нм с центром окраски. При облучении алмаза импульсным монохроматическим (лазеры) и электромагнитным излучением центр окраски возбуждается и начинает излучать. Результаты измерений возникающего магнитного поля позволят получить количественные данные о биохимических процессах в клетке, о состоянии среды в окружении этого кристалла, например, о движении свободных радикалов, и пр. -

Флагман отечественного полярного флота — научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» сегодня вечером отправляется в 200-суточный рейс в Антарктиду. Об этом корр. СПБ-ТАСС сообщил накануне начальник Российской антарктической экспедиции (РАЭ) — замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Валерий Лукин.

«Из Петербурга на борту судна уйдут 73 члена экипажа и 103 члена 57-й РАЭ», — уточнил он. В период заходов «Академика Федорова» в портах Бремерхафен (Германия) и Кейптаун (ЮАР) к ним присоединятся еще 74 участника экспедиции. На борту судна -около 2 тыс тонн грузов. Это топливо, продукты питания, транспортная техника, самолет Ан-2, дизель-генераторы, запасные части и агрегаты, расходные и строительные материалы, научное и медицинское оборудование и многое другое для обеспечения жизни и работы персонала экспедиции в течение 12-15 месяцев, указал он.

«В начале декабря судно должно прийти в порт Кейптаун», — сказал Лукин. В период кратковременной стоянки для пополнения судовых запасов, приема топлива и свежих продуктов для антарктических станций «Академик Федоров» вновь подготовится к очередному походу в антарктические воды. В 20-х числах декабря судно зайдет на полевую базу Молодежная для организации ее работы и далее проследует в залив Прюдс для обеспечения продолжения работ на станции Прогресс и организации полевых геолого-геофизических исследований на базе Дружная-4 и полевых геологических лагерях. В конце 2011 года с ледового аэродрома станции Прогресс будут выполнены полеты самолета DC-3 BT-67 «Турбо Баслер» на внутриконтинентальную станцию Восток для смены персонала, доставки научных приборов и бурового оборудования, а также свежих продуктов, указал он.

Возвращение из Антарктиды в Санкт-Петербург НЭС «Академик Федоров» ожидается в конце мая 2012 г, отметили в НИИ Росгидромета. -

ОАО «Татнефть» продолжает работы по правовой охране своих разработок за рубежом. В начале октября текущего года из Патентного ведомства Канады получен патент № 2501400 на изобретение «Устройство для установки профильного перекрывателя в скважине».

Изобретение относится к бурению и капитальному ремонту скважин и предназначено, в частности, для расширения и калибровки устройств из профильных труб, имеющих цилиндрические концы с резьбами, при установке их в скважинах. Применение изобретения обеспечивает повышение работоспособности и надежности устройства при расширении им конструкций, изготовленных из профильных труб.

Авторами изобретения являются специалисты ОАО «Татнефть»: Г. С. Абдрахманов, Х. З. Кавеев, Р. Р. Ибатуллин, И. Г. Юсупов, Н. Х. Хамитьянов, А. В. Киршин, А. С. Ягафаров, Р. Г. Абдрахманов, Л. В. Юнышев, Н. Н. Вильданов.

Ранее на эту разработку были получены патенты США, Китая и Европейский патент (Германия, Великобритания).