Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

На сайте Правительства Российской Федерации опубликовано распоряжение, которым утверждается решение о создании федеральных государственных бюджетных учреждений науки «Институт морских биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН» и «Морской гидрофизический институт РАН». Эти институты создаются на базе государственных бюджетных научных учреждений города Севастополя «Институт биологии южных морей им. А.О.Ковалевского» и «Морской гидрофизический институт».

Институт биологии южных морей Академии наук УССР был создан президиумом Академии наук УССР в 1963 году в составе отделения общей биологии на базе Севастопольской, Одесской и Карадагской биологических станций с центром в городе Севастополе. Севастопольская биологическая станция, основанная в России в 1871 году, переведена в ведение Академии наук в 1891 году.

Морской гидрофизический институт Академии наук СССР был создан в 1948 году в Москве на базе Черноморской гидрофизической станции Академии наук СССР и Морской гидрофизической лаборатории. В августе 1961 года институт был передан в систему Академии наук УССР и в 1963 году перебазирован в Севастополь.

В этих институтах проводятся научные исследования биоразнообразия и динамики функционирования и пространственно-временной изменчивости морских экосистем, исследования в области океанологии и морской гидрофизики, гидрохимии, геофизики и биологии.

-

Ученые создали первую детальную карту сейсмического районирования Восточной Сибири — от Алтайского края до Магаданской области. Об этом ТАСС сегодня сообщил зампредседателя Южно-Якутского научного центра Академии наук республики, доктор технических наук Николай Гриб.

«Детальная сейсмическая карта районирования позволит учесть особенности регионов Восточной Сибири при строительстве и проектировании новых крупных объектов. Так, сейсмичность пункта строительства уточняется по картам сейсмического микрорайонирования. Наша карта предшествует микрорайонированию, и она более детализированная: имеются различные цветовые обозначения, определены периоды, когда были зарегистрированы первые землетрясения, какой силы. Таким образом, новая карта более информативна», — сказал он.

-

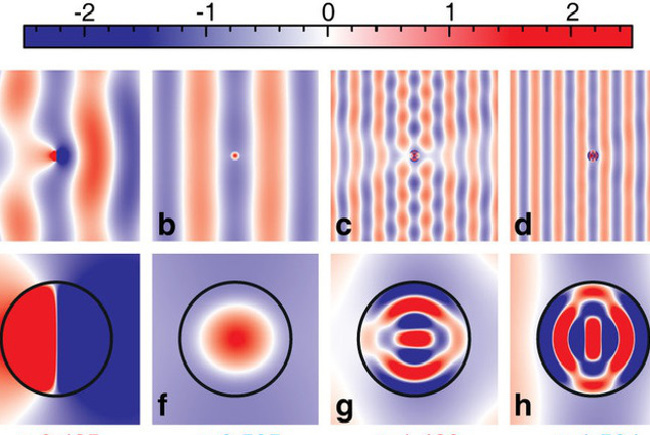

Расчеты рассеяния излучения от однородного цилиндра//ИТМО

Физики из университета ИТМО научились делать объекты полностью невидимыми в микроволновом диапазоне без использования каких-либо метаматериалов или других отражающих покрытий. Статья, посвященная работе ученых, была опубликована в журнале Scientific Reports.

Группа российских ученых под руководством Михаила Рыбина, старшего научного сотрудника лаборатории «Метаматериалы» университета ИТМО, выяснила, что при высоком коэффициенте преломления материала можно выделить два механизма рассеяния света: резонансный, связанный с локализацией света внутри объекта, и нерезонансный, имеющий плавную зависимость от частоты волны. Взаимодействие таких механизмов называется резонансом Фано. Ученые обнаружили, что волны, рассеянные через резонансный и нерезонансный механизмы, на определенных частотах имеют противоположные фазы и взаимно уничтожаются, делая объект невидимым.

- 08 апреля 2015 года атомный ледокол «Ямал» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Мурманск в научно-исследовательскую экспедицию «Кара-Зима-2015». Об этом 09 апреля 2015 года сообщила пресс-служба Росатомфлота.

-

В лаборатории термоядерных мишеней Физического института им. П.Н. Лебедева разработан новый метод по созданию и подаче мишеней в реактор (Free-StandingTargets или FST («бесподвесная мишень» в переводе с английского)). О нем в своей лекции рассказала доктор физико-математических наук, и.о. заведующего нейтронно-физическим отделом ФИАН Елена Корешева.

Энергия для повседневного использования, полученная в ходе управляемой реакции термоядерного синтеза — это даже не завтрашний, а скорее послезавтрашний день. Тем не менее, учёные уже ищут ответы на те технологические задачи, которые встают при использовании «термояда» в промышленности.

-

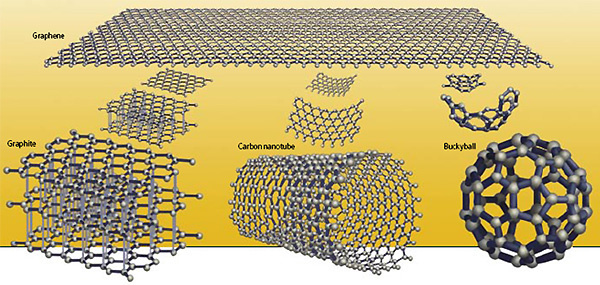

Исследователи из Университета ИТМО, ФТИ им. А.Ф. Иоффе вместе с иностранными коллегами из Германии и Швеции обнаружили неизученное свойство пленок графена, выращенных на подложках из карбида кремния. Ученым удалось наблюдать эффект квантования движения электронов в пленках графена толщиной всего 1−2 атомных слоя. Данное свойство оказывает существенное влияние не спектр поглощения графена и должно быть учтено при создании оптоэлектронных приборов будущего поколения на основе этого уникального материала. О результатах исследования ученые сообщили в журнале Carbon.

-

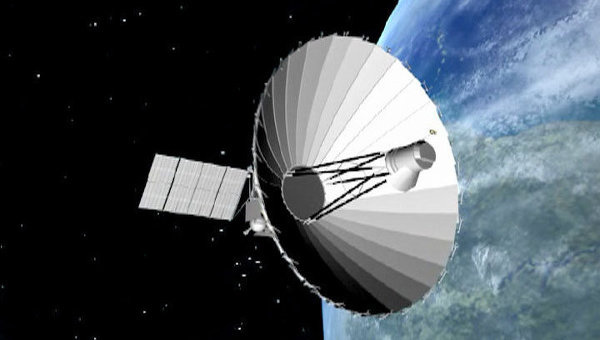

Лепестки «Радиастрона»: как устроен новейший космический телескоп

Российский комплекс «Радиоастрон» впервые смог увидеть гигантский мазер, микроволновый аналог лазера, в ядре галактики NGC4258 в созвездии Гончих Псов, и тем самым доказал, что интерферометры можно использовать для наблюдения за такими объектами, заявил заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН Юрий Ковалев.

Практически сразу после создания первых мазеров в середине прошлого века советскими и американскими физиками, астрономы обнаружили их природные аналоги в далеком космосе. Источниками пучков микроволнового излучения, как правило, выступают относительно скромные по космическим меркам объекты — облака молекулярного газа, атмосферы звезд или кометы. Излучение таких мазеров относительно слабо по своей природе, из-за чего их исследование в основном ограничено пределами нашей Галактики.

-

Акустический скважинный глубиномер нового поколения для измерения глубины скважин на предприятиях горнодобывающей промышленности разработали специалисты кафедры промышленной и медицинской электроники Института неразрушающего контроля Томского политехнического университета, передаёт tpu.ru.

-

В современной медицине применение имплантатов давно перестало быть уникальным явлением. Будь то штифт для фиксации сломанной кости или зубной протез, металлические «запчасти» для человека уже не только спасают жизнь, когда другого выхода нет, но и просто делают её комфортнее. Но регулярность применения не означает, что учёным уже некуда развивать имплантаты.

О новых методах их изготовления и обработке рассказал доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ и РБ, член Международного научного совета (МНС) НИТУ «МИСиС» Руслан Валиев после лекции в рамках визита МНС в университет.

Современные имплантаты должны отвечать двум ключевым требованиям. Во-первых, они должны быть максимально прочными и лёгкими, чтобы не создавать физический дискомфорт человеку. В то же время очень важно биохимическое поведение их покрытия при соприкосновении с живыми тканями: как минимум оно не должно наносить вред организму, а желательно даже способствовать заживлению.

-

В российской Лаборатории биотехнологических исследований «3Д Биопринтинг Солюшенс» было успешно завершен эксперимент по 3D-печати щитовидной железы.

-

Учёные из Университета ИТМО в сотрудничестве с коллегами из Австралийского национального университета разработали электромагнитный аналог топологического изолятора на основе резонансных сферических частиц. Это первая экспериментальная работа по электромагнитным топологическим изоляторам в России и первая работа по субволновым электромагнитным топологическим изоляторам в мире. Результаты исследования приведены в статье, опубликованной на страницах журнала Physical Review Letters.

Разработки в области топологических изоляторов могут послужить основой для создания идеальных оптических чипов, способных совершить революцию в области телекоммуникаций, а также привести к прорыву в разработке квантовых компьютеров.

-

Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П.Королева

Студенты: 11 200

-

Моско́вский авиацио́нный институ́т (национальный исследовательский университет) (МАИ)

Студенты: более 20 000

-

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Студенты: 19 000

-

Посадить с ювелирной точностью и беспилотник, и вертолёт, и транспортный самолёт на любую неподготовленную площадку, хоть в горах, хоть на Крайнем Севере поможет быстроразворачиваемая радиолокационная система, которую создают учёные Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А.Бонч-Бруевича.

Система будет состоять из нескольких малогабаритных постов, способных устанавливать связь с летательными аппаратами и таким образом считывать их пространственные координаты цели и скорость их изменения. Это позволит с высокой точностью определять пространственное положение объекта, который готовится к посадке. Пригодится это чудо инженерной мысли там, где сегодня слабо развита система управления воздушным движением — например, на неподготовленных площадках в горах, в труднодоступных районах Сибири и Крайнего Севера, на буровых платформах.

-

Томский университет систем управления и радиоэлектроники и группа компаний «Элекард» разработали технологию адаптивного пирингового телевидения, которая позволяет смотреть любимые телевизионные каналы в любой точке мира. Эта технология особенно актуальна для удалённых районов, поскольку не требует масштабных вложений для развития Интернет-вещания — принцип передачи данных «от пользователя к пользователю», от устройства к устройству позволяет обойтись без создания дополнительных дата-центров при развитии инфраструктуры территорий.

-

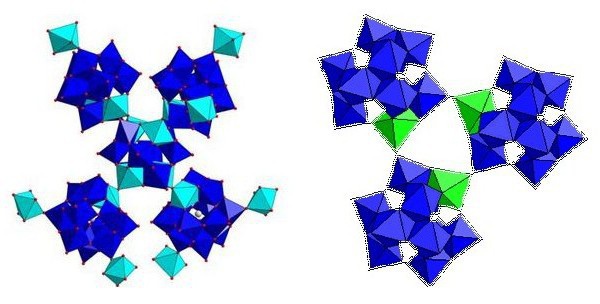

Большие и сложные молекулы известны не только биохимикам — современная неорганическая химия часто оперирует соединениями очень необычных структур и впечатляющих размеров — некоторые из них могут достигать нанометров. Такими являются, например, полиоксометаллаты, комплексные группировки, содержащие десятки или даже сотни атомов переходных металлов и атомов кислорода.

Первые полиоксометаллаты были получены еще в XIX в., однако именно сейчас химия этих соединений развивается особенно стремительно. Одно из общих и наиболее интересных свойств этого класса веществ — способность не только связывать атомы других металлов, но и стабилизировать их очень высокие степени окисления, которые нестабильны в обычных условиях, поскольку сами по себе являются сильнейшими окислителями. «Получается как бы клетка, в которой заключен потенциально всеядный „молекулярный хищник“», — говорит кандидат химических наук Сергей Адонин.

Многие полиоксиметаллаты имеют «весёлые» структуры

- Сезонная научная ледовая станция «Северный полюс-41» в настоящее время разворачивается в Арктике,

-

17 марта в Северо — Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялось открытие Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» Института прикладной экологии Севера СВФУ.

Центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» станет первым и единственным местом в России, где на новейшем оборудовании с использованием уникальных технологий будут проводиться исследования по поиску живых клеток мамонта и изучению ДНК древних животных.

-

Члены НТС рассмотрели аванпроекты РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и ГРЦ им. В.П.Макеева по разработке и созданию средств выведения сверхтяжелого класса для обеспечения российской пилотируемой программы по использованию и освоению Луны, а также обсудили вопросы создания и дооборудования объектов космической инфраструктуры космодрома ВОСТОЧНЫЙ для обеспечения пусков этих ракет-носителей.