Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

Оснащать спутники модемами и подключать их к интернету через систему спутниковой телефонной связи предлагают специалисты Самарского государственного аэрокосмического университета, передаёт ТАСС.

После этого управлять космическими объектами можно будет из любой точки Земли, где есть интернет. Самарские ученые предполагают, что система заработает и будет широко применяться уже лет через пять.

«Спутников много, а наземных центров управления мало. В будущем количество космических аппаратов увеличится, поэтому уже сегодня необходимо искать новые возможности для управления спутниками», — считает заведующий межвузовской кафедрой космических исследований вуза Игорь Белоконов.

В настоящее время данные со спутника можно получить только когда он находится в зоне видимости наземных станций слежения. Свои спутники в космос сейчас запускают университеты и частные компании, которые не могут позволить себе оборудовать собственные станции слежения по всему миру и им приходится обращаться в крупные центры приема и обработки космической информации за дополнительную плату. Кроме того, нагрузка на эти центры с каждым днем растёт.

По словам учёных, в будущем электронное письмо с Земли можно будет направить на объект космической телефонии, который передаст его спутнику.

По словам Белоконова, отработка технологий связи с космическими аппаратами через интернет — одна из задач научной аппаратуры «Контакт-МКА», созданной учёными самарского вуза для спутника «Аист-2». Спутник планируется запустить с космодрома Восточный в декабре.

-

Более 100 единиц исследовательского оборудования, часть из которого — уникальное стало доступным для всех желающих благодаря появлению Центра коллективного пользования в Алтайском госуниверситете.

На оборудовании Центра уже работают около 20 исследовательских лабораторий вуза, а также противораковый центр, Центр прикладной биотехнологии. «Это современное высокотехнологичное оборудование стоимостью более 115 млн. рублей. Многих видов оборудования нет не только в Сибири, но и в России. К примеру, две единицы техники мы получили из Америки. В России такого оборудования пока еще нет», — заявил в интервью «Интерфаксу» ректор ВУЗа Сергей Землюков.

-

Междисциплинарный центр по физике элементарных частиц и астрофизике создан в Новосибирском госуниверситете в рамках реализации программы по вхождению вуза в Топ-100 мировых рейтингов, сообщил проректор НГУ по программам развития Алексей Окунев журналистам во вторник.

«В последние 10 лет в области астрофизики были сделаны совершенно прорывные открытия: это темная материя, темная энергия. Именно в этом направлении ожидаются дальнейшие крупные открытия», — сказал он.

Финансирование центра из средств программы повышения конкурентоспособности составит в 2015 году 44 млн рублей, также центр финансируется из других источников — грантов

и т. д. -

Археологи проводят масштабные исследования в районе будущего строительства моста через Керченский пролив и подходов к нему. Специалисты уже обследовали 120 гектаров акватории пролива и 76 гектаров прибрежной территории, провели гидроакустическую и геомагнитную съемку на площади более 500 гектаров. Местность, по которой пройдет трасса, изучили на предмет объектов археологии, сообщает пресс-служба «СГМ-Мост».

Специалисты подчеркивают: все, что окажется в зоне будущего строительства моста, будет изучено в ходе раскопок и сохранено. Сам проект Керченского моста разрабатывается таким образом, чтобы максимально сохранить археологические памятники. В частности, предусмотрен обход исторического памятника «Керченская крепость».

-

Большой византийский корабль обнаружен на дне Черного моря возле Севастополя на глубине 82 метра, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

-

Вышла телеграмма Международного астрономического союза (IAU Circ N 4105 от 23 May 2015) об открытии телескопом-роботом MASTER-SAAO (производство ОАО «Московское объединение „Оптика“» ), установленным в обсерватории Сазерленд в Южной Африке в конце прошлого года, новой кометы COMET C/2015 K1 (MASTER).

Комета C/2015 K1 (MASTER) приблизилась к Солнцу на расстояние 2.6 астрономической единицы и сейчас улетает обратно в Облако Оорта, откуда их выбрасывает приливным взаимодествием проходящие мимо Солнечной системы звезды Галактики.

Открытие второй кометы говорит о совершенстве математического обеспечения робота МАСТЕР, параллельно открывшего за 5 месяцев 100 (!) оптических вспышек разной физической природы: оптические двойники гамма-всплесков (образование черных дыр), сверхновые (коллапс и/или ядерное горение погибающих звезд) , новые (столкновения звезд или/и ядерное горение в оболчках вокруг белых карликов), карликовые новые (нестационарное падение вещества на белые карлики в тесных двойных системах), взрывные переменные (аккрецирующие белые карлики), вспышки ядер активных галактик (блазары, квазары — сверхмассивные черные дыры), потухшие звезды (двойные звезд неизвестного происхождения), сверхбыстрые вспышки звезд типа UV Кита (диссипация магнитного поля на красных карликах — аналог солнечных вспышек), астероиды (солнечная система), обломки ИСЗ (творенье рук человеческих).

-

В Томске, на базе Института физики прочности и материаловедения, открылся Центр перспективных исследований «Многоуровневое динамическое моделирование материалов и конструкций». Проект не имеет аналогов в России. Одна такая лаборатория может в три-пять раз сократить расходы на производство автомобиля нового класса.

Любая деталь имеет свой динамический код. Иными словами, каждая часть ракеты или автомобиля по-разному реагирует на вибрацию в ходе движения. Чтобы повысить надежность конструкции, инженеры должны учитывать особенность всех ее частей. Оборудование центра, а также уникальное программное обеспечение и технологии, разработанные специалистами Института физики прочности и материаловедения, позволяют это сделать еще на стадии проектировки объекта. Благодаря техническим возможностям лаборатории можно создавать цифровые модели конструкций и проводить их виртуальные испытания. В результате, затраты на производство новых видов авиационной, автомобильной и космической техники сокращаются в разы.

-

На круглом столе форума U-NOVUS «Применение инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции в нефтегазовом комплексе России» представители томских компаний обсудили с представителями госкорпораций возможности внедрения инновационных разработок на предприятиях нефтегазовой отрасли России. Отдельной темой обсуждения стал кластерный проект «Арктика», реализуемый томскими компаниями «Микран», «Элеси», «Элекард» и ТУСУР.

«Технико-экономические показатели той продукции, которая будет предлагаться, должны быть не хуже, а лучше, чем-то, что госкорпорации применяют сегодня на производстве. Продукция должна иметь экспортный потенциал. Мы все должны быть заинтересованы в результатах деятельности и выполнении требований рынков в первую очередь», — отметил в приветственном слове генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО .

-

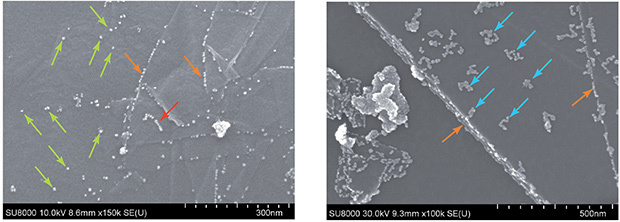

Российские ученые из Института органической химии имени Зелинского Российской академии наук под руководством профессора Валентина Ананикова разработали эффективный метод визуализации дефектов на поверхности графена и других углеродных материалов, позволяющий за короткое время локализовать тысячи дефектов с помощью стандартной техники микроскопического исследования. Это важно для понимания физико-химических и механических свойств материалов и является одной из основных задач современных нанотехнологий.

Метод, предложенный учеными, основан на свойстве наночастиц металлов, которые избирательно адсорбируются по краям дефектов, в результате чего контуры дефектов «прочерчиваются» цепочками металлических наночастиц, и их видно в электронный микроскоп.

С помощью этого подхода химикамудалось установить, что на поверхности углеродных материалов дефекты располагаются не хаотически, а образуют упорядоченные структуры.

Работа выполнена учеными с участием международного исследовательского коллектива, а ее результаты опубликованы в журнале Chemical Science Королевского химического общества Великобритании и отмечены на его обложке.

-

Аппарат предназначен для снижения погрешности определения наземных координат ГЛОНАСС, а также будет служить для построения небесной системы координат

Новый радиотелескоп РТ13 в Зеленчукской обсерватории, 21 мая 2015 г. © Наталия Михальченко/ТАССОдин из лучших в мире радиотелескопов — РТ-13 с диаметром 13 метров — заработал в горах Карачаево-Черкесии, в Зеленчукской обсерватории (входит в состав Института прикладной астрономии РАН), передал корр. ТАСС.

Радиотелескоп предназначен для снижения погрешности определения наземных координат системой ГЛОНАСС, а также будет служить целям фундаментальной науки — построения небесной системы координат.

Телескоп создан в рекордные сроки — два года и три месяца, заказчиком является Росстандарт. По некоторым характеристикам (быстродействию, характеристикам приемного оборудования) он превосходит зарубежные аналоги. Вместе с принятым в эксплуатацию чуть раньше — 26 декабря 2014 года — 13-метровым радиотелескопом в урочище Бадары (Бурятия) астрономический инструмент обошелся государству в миллиард рублей.

-

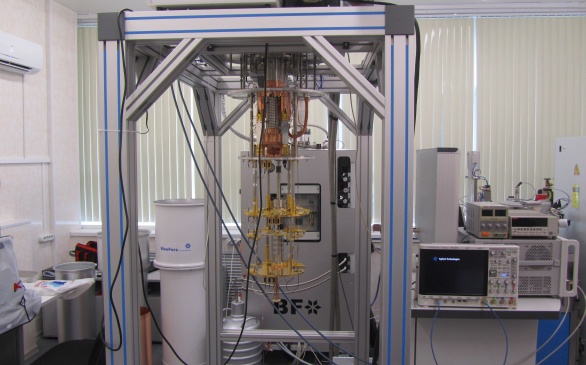

Сотрудниками Лаборатории искусственных квантовых систем Междисциплинарного центра фундаментальных исследований под руководством Олега Астафьева совместно с ЦКП МФТИ в сотрудничестве с Лабораторией квантовых цепей Российского квантового центра под руководством Алексея Устинова и Лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела РАН под руководством Валерия Рязанова изготовлен и испытан первый в России сверхпроводящий кубит.

«Это событие может рассматриваться как прорыв в области российских квантовых технологий. Современное развитие таких технологий, а также методов контроля единичных квантовых систем, открывает перспективу создания принципиально новых приборов и устройств на основе сверхпроводниковых элементов» — говорится в пресс-релизе разработчиков.

-

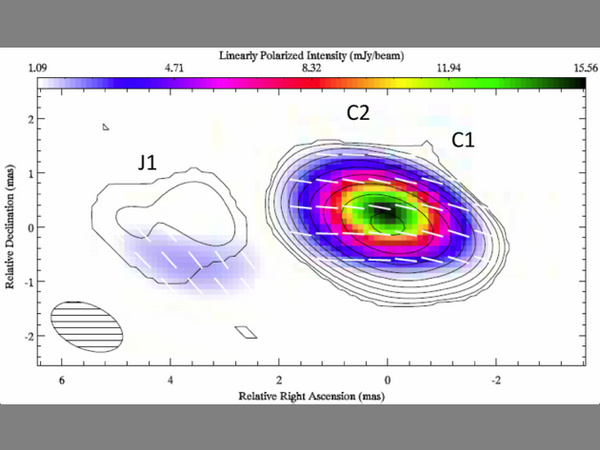

Рисунок заимствован из цитированной статьи. Цветом показан уровень интенсивности, штрихами — направление электрического вектора линейной поляризации. Наиболее яркая область является видимым началом релятивистской струи и расположена вблизи центральной сверхмассивной черной дыры далекого исследованного квазара

Отчетом об исследовании, представленном для публикации в международном научном журнале Astronomy & Astrophysics, российские астрофизики и их немецкие коллеги полностью подтвердили возможности самого масштабного астрономического прибора в мире. «Чем эта работа интересна — она знаменует собой успешное начало исследования интерферометром „Радиоастрон“ поляризации излучения космических объектов», — пояснил в интервью STRF один из авторов работы, руководитель научной программы проекта «Радиоастрон», доктор физико-математических наук Юрий Юрьевич Ковалев.

-

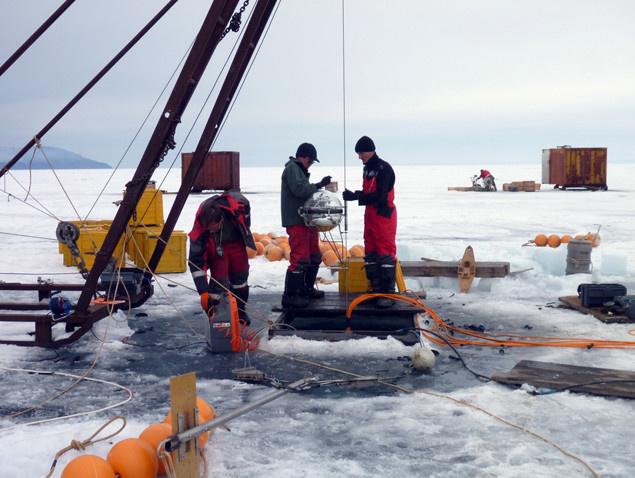

Глубоководный детектор «Дубна» для регистрации нейтрино начал свою работу в озере Байкал, говорится в совместном пресс-релизе Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований.

Потоки нейтрино постоянно пронизывают Землю, они образуются при ядерных реакциях в дальнем космосе, на Солнце, при попадании частиц с высокой энергией в атмосферу. Нейтрино редко взаимодействуют с веществом, но когда это происходит, порождается поток высокоэнергетических частиц, вызывающих в прозрачной среде свечение Вавилова-Черенкова. Эти вспышки света и регистрируют оптические модули «подводного телескопа», погруженного более чем на километровую глубину в прозрачную байкальскую воду.

-

Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦИГ) объявил о регистрации первого федерального исследовательского центра (ФИЦ) в Сибири, которая состоялась 28 апреля 2015 года.

Его глава — академик РАН Николай Колчанов рассказал, что к институту в виде филиала был присоединен Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции СО РАСХН. Новая организация насчитывает более 1030 сотрудников, из них более 400 занимаются научными исследованиями. ФИЦ располагает крупными центрами коллективного пользования (среди них Центр генетических ресурсов лабораторных животных, Центр микроскопического анализа биологических объектов), общий объем земель сельхозназначения теперь превышает 30 тысяч га. Основная цель проекта — расширение применения прорывных генетических технологий для агропромышленного комплекса, медицины и биотехнологии.

-

Уникальный центр «Современные производственные технологии» открылся 12 мая в Томском политехническом университете (ТПУ) — в день 119-летия вуза. В нем будут созданы материалы и сложные изделия для атомной промышленности, медицины и космоса, в частности 3D-принтер для печати необходимых деталей и элементов в условиях невесомости на борту МКС.

Партнерами создания центра выступили РКК Энергия" и Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН. На открытии их представители, а также ректор вуза Петр Чубик и директор Института физики высоких технологий ТПУ Алексей Яковлев перерезали ленточку из специального композитного материала. Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Александр Чернявский сообщил журналистам, что в центре создадут 3D-принтер для МКС.

-

Алексей Москалев

Ученые из МФТИ и их коллеги из Института биологии КНЦ РАН в Сыктывкаре создали простой и надежный метод оценки генетических «поломок», связанных со старением — эти «часы» позволят, в частности, проводить долгосрочные исследования для оценки действенности препаратов, замедляющих старение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Mutation Research.

Старение организма всегда сопровождается накоплением повреждений в молекулах ДНК и снижением эффективности их самовосстановления. Эти два фактора ведут к общему ухудшению работы генетического аппарата и клеток в целом. Многочисленные исследования показали, что с возрастом растет количество повреждений ДНК, связанных с воздействием агрессивных соединений кислорода — свободных радикалов, в частности, разрывов нитей молекул.

-

Важное событие для кузбасской науки: Международная академия авторов научных открытий и изобретений выдала свидетельства и дипломы на два открытия, сделанные группой ученых Сибирского государственного индустриального университета.

Работы «Закономерность изменения структурно-фазового состояния металлов при внешнем энергетическом воздействии» и «Явление ускорения процессов синтеза химических соединений на поверхности металлов и сплавов при электровзрывном легировании» выполнены учеными кафедры физики имени проф. В.М. Финкеля СибГИУ под руководством проф. Громова В.Е.

Нанотехнологии, исследуемые учеными, позволяют делать повседневные изделия более прочными. Проведенные исследования позволили получить 25 патентов на научные изобретения. А экономический эффект от внедрения нанотехнологических решений в непрерывный цикл металлургического производства уже составил 142 млн рублей.

-

Восемь человек, включая четверых представителей России, удостоены медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». Награды лауреатам вручила Генеральный директор этой организации Ирина Бокова.

Четверо российских лауреатов — президент Российской академии наук Владимир Фортов, академик Валентин Бухтояров, президент Международного центра инновационных технологий Михаил Селянин, а также директор Центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Медаль учредили в 2010 году по инициативе Международного комитета по составлению энциклопедии систем жизнеобеспечения (EOLSS) — крупнейшего в мире источника знаний по устойчивому развитию.

По словам Ирины Боковой, в ЮНЕСКО поддерживают развитие нанонауки, которая потенциально может принести пользу всему человечеству, но особенно — жителям развивающихся стран. Впервые в этом году в числе награжденных — трое женщин.

-

Газопылевое облако Стрелец B2, где был обнаружен формамид. Фото: NASA

Эксперименты радиобиологов из Дубны показали, что биологически важные молекулы, составляющие основу живых клеток, могут образовываться из широко распространенного во Вселенной вещества (формамида) под действием космических лучей.

Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне совместно с коллегами из Италии проводили эксперименты по облучению протонами высоких энергий жидкого формамида и взвешенных в нём частичек метеоритов. Исследователи облучали эту смесь пучком протонов на ускорителе, имитируя влияние космических лучей.

«У нас в Объединенном институте ядерных исследований есть мощные ускорительные установки, которые позволяют разгонять до космических энергий ядра различных элементов, от протонов до тяжелых ядер. На фазотроне — ускорителе протонов, мы проводили эксперименты по облучению формамида в комбинации с различными классами метеоритов», — рассказал директор Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, член-корр. РАН Евгений Красавин.

-

Путь от диагностирования заболевания до полного излечения редко бывает недолгим: прийти к врачу с жалобой и выйти из кабинета здоровым или, по крайней мере, в процессе выздоровления может позволить себе посетитель очень немногих специалистов — особенно, если речь не идёт о хирургическом вмешательстве. Однако совмещение диагностики и терапии — уже не новинка ни в западном, ни в дальневосточном мире, и для него даже появился свой специфический термин в научной литературе — «тераностика».

В России тераностикой занялись совсем недавно, но петербургские учёные Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, разрабатывающие тераностический прибор для ультразвуковой облитерации (закрытия просвета) вен, уже успели получить поддержку Министерства образования и науки РФ по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.».

Так может выглядеть разрабатываемый аппарат в будущем Безболезненная коагуляция