Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

Холдинг «Швабе» открыл двери новой оптической лаборатории для педагогов и учащихся. Презентация возможностей уникальной образовательной площадки состоялась в середине января в подмосковном Лыткарино.

«Новая лаборатория — это уникальная площадка для интеллектуального досуга детей и молодежи, не имеющая аналогов в РФ. Здесь будут проводиться практические наблюдения неба и учебная работа школьных астрономических кружков. Учащиеся смогут осуществлять исследовательские проекты и просто приходить сюда на ознакомительные экскурсии. Мы также планируем приглашать в наш центр ведущих ученых-астрономов для проведения лекций, семинаров и практических занятий. Создание оптической лаборатории с обсерваторией является большим вкладом в развитие астрономического, космического и оптического образования школьников и студентов из Лыткарино и других городов Московской области», — рассказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

-

Ученые лаборатории нанотехнологий металлургии Томского государственного университета (ТГУ) синтезируют «скользкую» керамику на основе отечественных компонентов.

Как рассказал инициатор проекта, старший научный сотрудник лаборатории Илья Жуков, уникальные свойства соединения бора, алюминия и магния несколько лет назад случайно обнаружили американские ученые. Материал обладает аномально низким коэффициентом трения — около 0,02 (для сравнения: у тефлонового покрытия — 0,04) и при этом материал обладает высокой твердостью — свыше 32 ГПа (немногим меньше твердости алмаза).

-

Современная вычислительная техника появилась у ученых Новосибирска в Институте гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН. Раньше у исследователей уходили дни и даже месяцы на расчеты с использованием старой техники, теперь же все будет делаться гораздо быстрее.

Исследования в лаборатории механики неупорядоченных сред, созданной благодаря мегагранту, потребовали сложных и трудоемких вычислений. Для их проведения НИИ приобрел новейший суперкомпьютерный кластер — его работу будут обеспечивать специалисты Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, сообщает «Наука в Сибири».

Вычислительный аппарат в первую очередь связан с самой прикладной частью мегагранта — расчетом данных по гидроразрыву пласта, с помощью которого в нефтегазовой промышленности увеличивают интенсивность добычи. Новая система позволит заметно ускорить необходимые вычисления.

-

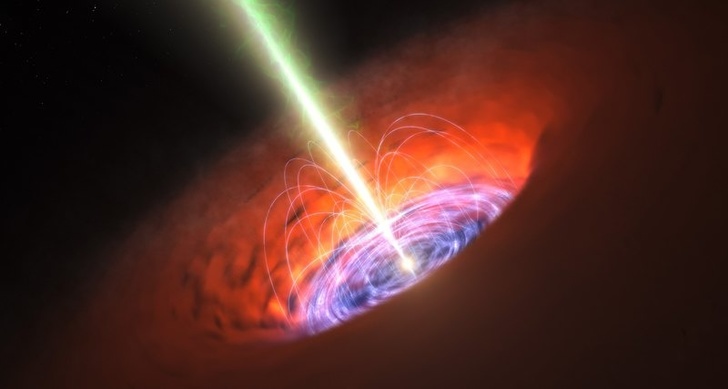

Российский астроном Елена Норхина разработала математическую модель, позволяющую объяснить взаимное влияние черных дыр и джетов — невероятно быстрых струй плазмы, которые черные дыры выбрасывают на колоссальные расстояния. Работа Норхиной позволила объяснить замедление вращения черных дыр — загадку,над которой астрономы бились не один год.

-

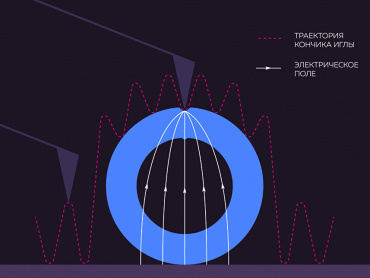

Физики из России и Португалии создали уникальный атомно-силовой микроскоп, способный изучать структуру и свойства нанотрубок, не повреждая их при этом, сообщает РИА Новости. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Ultramicroscopy.

-

Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова исследовали действие гормонов на стволовые клетки и обнаружили группу клеток, которые отвечают на действие гормона интенсивным образованием жировой ткани. Результаты исследования были опубликованы в журнале Stem Cell Research.

-

Первый из шести малых роботизированных телескопов для исследования звезд и экзопланет установили на базе Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАССдиректор научного центра Валерий Власюк.

-

Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН) обнаружили высокую чувствительность электронов к магнитному полю при их перемещении в гибридных структурах, состоящих из ферромагнетика, полупроводника и оксида. Благодаря этому свойству можно построить электронные устройства, управляемые магнитным полем, а также расширить возможности существующих магнитных датчиков. Результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

-

Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова с коллегами создали магнитный волновод, способный удерживать нейтроны в разных слоях. Исследование может найти применение в создании электронных устройств, работа которых основана не на заряде частиц-переносчиков, а на их квантовом состоянии.

-

Палеонтологи СПбГУ и Томского государственного университета описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 миллионов лет назад.

-

Биологи из России и зарубежных стран открыли крайне необычный одноклеточный организм, который заставил их сомневаться в общепринятых представлениях об эволюции самых примитивных предков людей и других многоклеточных животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

-

Группа исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра РАН открыла ранее не известное науке вещество с содержанием меди, цинка, фосфора и кальция. Минерал получил название «батагаит» в честь поселка Батагай в Якутии, близ которого находится месторождение. Результаты исследования опубикованы в международном научном журнале «Mineralogy and Petrology».

Батагаит не имеет аналогов среди неорганических веществ, он обладает интересной кристаллической структурой, состоящей из двух разных модулей. У вещества почти нет цвета, лишь едва заметный светло-голубой оттенок.

-

Первый из шести малых роботизированных телескопов для исследования звезд и экзопланет установили на базе Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии.

До конца зимы российские астрономы намерены получить первые снимки с помощью этого телескопа. В 2018 году планируется построить следующие два таких инструмента, а всего планируется установить шесть малых роботизированных телескопов.

-

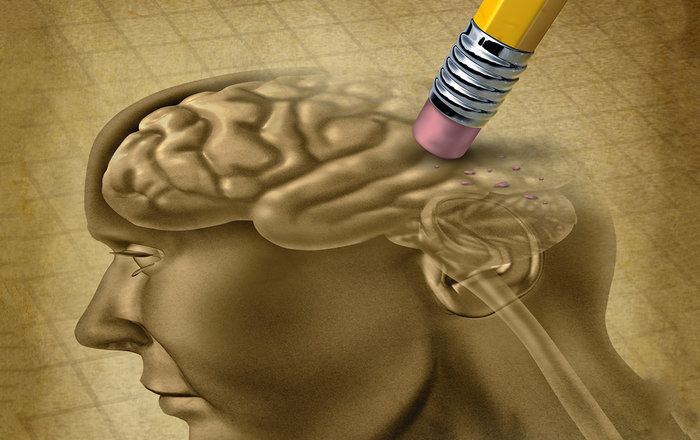

Российские ученые выяснили, почему люди забывают информацию и каковы механизмы стирания памяти. Исследования сотрудников Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), доклад по материалам статей ученые прочитали на юбилейном съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова в Воронеже, ранее статья вышла в журнале Frontiers in Integrative Neuroscience.

-

Российские ученые представили новый метод синтеза частиц композитов анальцима (минерал из класса силикатов) с оксидом циркония. Он позволяет выращивать частицы нужных размеров для создания на их основе микроисточников радиоактивного излучения для уничтожения неоперабельных раковых опухолей. Об исследовании сотрудников Сибирского федерального университета (СФУ) и Красноярского научного центра СО РАН сообщается в журнале Microporous and Mesoporous Materials.

-

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ), Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и НИТУ «МИСиС» нашли способ сделать литий-ионные аккумуляторы вдвое более емкими — для этого они решили использовать в качестве анода графен и дисульфид ванадия.

-

Один из важнейших гормонов беременности, хорионический гонадотропин, в перспективе можно будет использовать для разработки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения аутоиммунных болезней. К такому выводу пришли калининградские и пермские ученые, которые провели совместное исследование.

-

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения (ДВО) РАН разработали прототип сенсорной системы для регистрации даже самых малых концентраций токсичного сероводорода в воде, что можно применять для экологического мониторинга и медицинский исследований, сообщает ДВФУ.

-

Международная группа ученых из России, Финляндии, Дании и Италии исследовали рост и разложение нитевидных нанокристаллов (нанонитей, или вискеров) и продемонстрировали, как происходит внедрение атомов в кристалл при его росте и их удаление при разложении, сообщила в четверг пресс-служба Сколтеха.

-

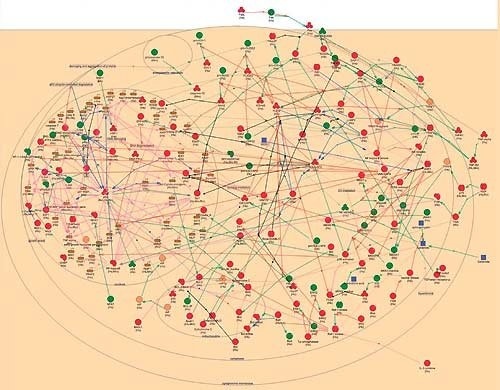

Новую систему уже успешно «обкатывают» несколько групп исследователей. В частности, с её помощью оценили «эволюционный возраст» болезней, связанных с теми или иными генными сетями (таких известно более семидесяти), сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на пресс-службу ФИЦ ИЦИГ РАН.