Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WpKDzOTQhis

Институту физики высоких энергий (ИФВЭ) исполнилось 55 лет

Фундаментальные исследования в области физики высоких энергий всегда были тесно связаны с работами по освоению атомной энергии. Поэтому Игорь Васильевич Курчатов — руководитель Лаборатории № 2, стоявшей у истоков советского атомного проекта, — всячески способствовал исследованиям на ускорителях и развивал их.

В конце 1950-х годов возникла необходимость выделить направление физики ускорителей на отдельную площадку. И.В. Курчатов был одним из тех, кто активно поддержал идею сооружения под Серпуховом протонного суперускорителя на энергию 70 ГэВ [гигаэлектронвольт], предназначенного для физических исследований.

В соответствии с приказом от 15 ноября 1963 г. № 0187c Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР была организована работа Института физики высоких энергий как самостоятельного института для ускорения сооружения кольцевого ускорителя протонов на энергию 70 ГэВ и подготовки к проведению на нем научно-исследовательских работ.

Введенный в эксплуатацию в 1967 г. в Протвине крупнейший ускоритель своего времени У-70 до сих пор остается самым высокоэнергетичным ускорителем России. На протвинских ускорителях советские физики совершили множество фундаментальных открытий, в том числе изобрели принцип фокусировки пучка квадрупольным высокочастотным полем, который позволяет удержать и ускорять пучок заряженных частиц с помощью относительно небольших ускоряющих резонаторов. Работающие на этом принципе устройства используются во всех ускорительных центрах мира, использующих ионные и протонные пучки.

-

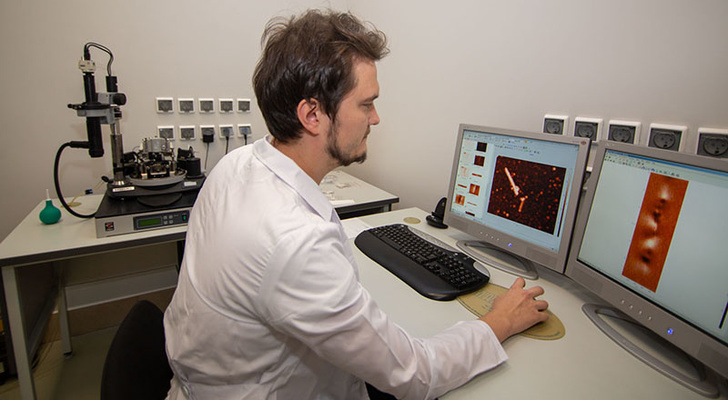

Российские и зарубежные биохимики выяснили, как наночастицы, способные соединяться с раковыми клетками, вырабатывают кислород при «подсветке» лазером, и поняли, как можно значительно повысить их эффективность. Результаты их опытов были представлены в журнале Scientific Reports.

«В дальнейшем мы планируем отобрать те светочувствительные молекулы и наночастицы, которые покажут максимальную эффективность в наших опытах. Мы проверим их работу уже непосредственно на культурах раковых клеток», — заявил Олег Батищев, сотрудник МФТИ и Института физической химии и электрохимии РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

-

Нанопружины из кобальта и железа впервые получили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Корë (Республика Корея). Благодаря сочетанию магнитных свойств и способности сохранять упругость, их можно использовать для создания нанороботов, наносенсоров, новых видов памяти и агентов для адресной доставки лекарств, в том числе для противораковой терапии. Об этом российские и корейские исследователи рассказали в статье в авторитетном международном журнале Nanoscale.

Как сообщили ученые, нанопружины — это необычные объекты, открытые несколько лет назад, и их магнитные свойства прежде специально не исследовали. Одна из причин — сложность получения таких маленьких структур: образцы нанопружин имеют провода диаметром около 50 нанометров, что соответствует цепочке всего из 200 атомов.

-

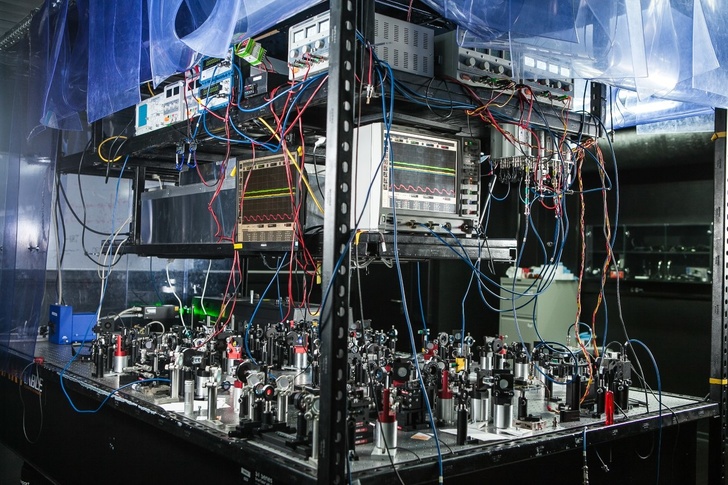

Физики из Российского квантового центра и Московского физико-технического института предложили новый способ передачи квантовой информации между различными типами кубитов посредством электромагнитного поля. Соответствующая статья была опубликована в престижном журнале Nature Communications.

В своей работе ученые сгенерировали запутанное состояние между поляризационным и волновым кубитами. Затем они изготовили ещё один, поляризационный кубит и применили процедуру телепортации. При этом фотон, несущий поляризационный кубит, уничтожился, но его состояние — квантовая информация, содержащаяся в этом кубите, не пропало: оно перенеслось на волновой кубит благодаря явлению квантовой нелокальности.

Предполагается, что развитие этого способа запутанности приблизит эру оптических квантовых коммуникаций и квантового интернета.

«Объединение преимуществ квантовых состояний, закодированных в дискретных и непрерывных переменных, откроет новые горизонты для применения квантово-оптических технологий на практике», — прокомментировал Александр Уланов, один из авторов работы, аспирант МФТИ, научный сотрудник лаборатории квантовой оптики Российского Квантового Центра.

-

Ученые Института ядерной физики СО РАН совместно с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН открыли способность наночастиц оксида марганца нейтрализовывать вредное воздействие микропучкового облучения лабораторных животных.

Как отметили в пресс-службе ИЯФ СО РАН, это исследование в будущем может использоваться для создания радиационной защиты человека. В том числе при лечении рака головного мозга. Такие опухоли, особенно их самая агрессивная форма, глиобластома, очень плохо поддаются лечению. Ни хирургическое вмешательство, ни химиотерапия, ни лучевое воздействие не дают прорывных результатов.

Новосибирские ученые уже несколько лет работают над тем, чтобы подобрать оптимальные условия для облучения опухоли рентгеновским микропучком. Такая технология позволяет воздействовать на раковые клетки практически без вреда для здоровых тканей.

-

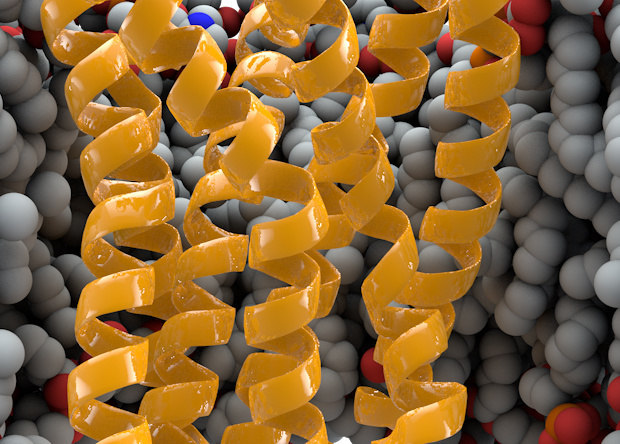

CCR5 в клеточной мембране Wikimedia Commons

Ученые из нескольких московских институтов провели первый в России эксперимент по редактированию человеческих зигот при помощи системы CRISPR-Cas9 и получили эмбрионы, несущие мутацию в гене CCR5, которая определяет устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита человека. Результаты исследования описаны в собственном научном журнале РГМУ имени Пирогова.

Вирус иммунодефицита заражает клетки, а именно, CD4+ лимфоциты, через взаимодействие с рецептором на их поверхности, который кодируется геном CCR5. Небольшая часть человеческой популяции имеет мутацию в этом гене (делецию 32 нуклеотидов, CCR5Δ32), которая блокирует взаимодействие вируса с рецептором и делает ее носителя устойчивым к заражению.

Идея использовать эту мутацию в терапевтических целях появилась после истории с «берлинским пациентом», когда человек с ВИЧ, которому сделали пересадку костного мозга от донора с мутацией, вылечился от инфекции. Разработанные с тех пор инструменты редактирования генома (цинковопальцевые нуклеазы и CRISPR-Cas9) позволяют довольно эффективно «выключать» CCR5 в лимфоцитах, и методы терапии ВИЧ с использованием собственных отредактированных лимфоцитов пациента уже проходят клинические испытания.

-

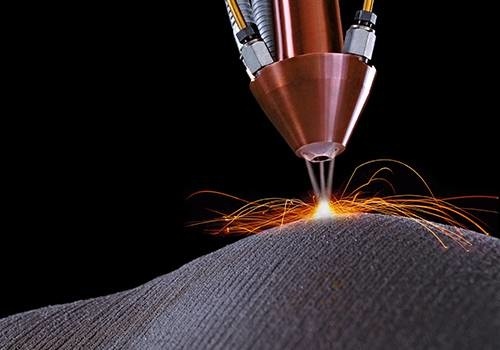

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали способ получения жаропрочных коррозионностойких сплавов для судостроения, авиационной, космической и других отраслей.

Как следует из сообщения Инновационного портала Томской области, с помощью данного способа, созданного в рамках госзадания Минобрнауки, можно получить материал, работоспособный при температуре до 1400 градусов Цельсия, плотностью менее 6 г/куб. см.

Такой способ позволяет получить структуру, формирование которой невозможно достичь механическим смешиванием или другими методами, утверждают разработчики.

С применением данного способа, по технологии лазерного выращивания, уже удалось создать прототип реального изделия, который получился жаропрочным и твёрдым, трудно поддающимся обработке. Сейчас специалисты ТГУ работают над повышением коррозионной стойкости полученного материала.

Отметим, работу по адаптации технологий лазерного выращивания, в том числе для судостроения, ведуттакже специалисты СПбГМТУ.

-

В Севастопольском государственном университете разработали экологически чистые удобрения, которые, оказались в разы дешевле и эффективней тех, что используются на полях Крыма К такому выводу пришли во Всероссийском национальном НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН после того, как опробовали разработки СевГУ на своих виноградниках.

«При себестоимости в разы меньше, чем аналоги, которые сейчас применяются, получены те же самые результаты, а в некоторых случаях урожайность была на 7-8% больше», — рассказал кандидат технических наук начальник Управления организации научных исследований СевГУВладимир Гавриш.

Производство удобрений основано на микробиологической деструкции отходов сельского хозяйства, которые сейчас либо перегнивают на полях, либо вывозятся на свалку, сообщает информационный центр СевГУ.

«Они помещаются в резервуар или просто формируются в компостную кучу и орошаются специальными бактериями, плесенью и грибками, адаптированными именно под эти отходы. После этого отходы 20 суток заражается этими грибками, а затем выпускается вермикультура. Она все это поедает за 90-120 суток. На заключительном этапе проводится гидрогравитационная обработка полученной взвеси», — рассказал Гавриш.

Ученые СевГУ уже получили патент на свою технологию и сейчас работают над ее коммерциализацией. Интерес к севастопольским разработкам проявили крымские виноделы, в частности, «Магарач».

-

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН запустили мощный инжектор пучка атомов водорода с проектной энергией частиц до одного миллиона электрон-вольт.

В этом инжекторе пучок атомов образуется за счет нейтрализации ускоренного до нужной энергии пучка отрицательных ионов водорода. Эта экспериментальная установка была разработана и изготовлена по заказу американской компании TAE Technologies, которая занимается созданием безнейтронного термоядерного реактора. С помощью установки ученые планируют отработать технологию нагрева плазмы в реакторе ТАЕ Technologies и продемонстрировать надежность и высокую эффективность работы всех элементов инжектора.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8C5XF2_NvgU

-

Свое решение этой задачи предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ) — они разрабатывают технологию получения люминесцентной керамики, на основе которой можно сделать источник света высокой прочности.

Работы в этом направлении ведут исследователи кафедры наноматериалов и нанотехнологий и Нано-центра ТПУ под руководством Олега Хасанова. Разработки проводятся совместно с кафедрой лазерной и световой техники.

А началось все с того, что в ТПУ научились изготавливать прозрачную керамику, которая применяется в оптике, а также в оборонной промышленности для бронирования стекол. После этого возникла идея добавить в состав люминофор — вещество, способное преобразовывать энергию в световое излучение.

— В зависимости от состава люминофора можно получить разное свечение — белое, синее, желтое и так далее, вплоть до инфракрасной части спектра. Для этого мы подбираем оптимальные добавки люминофоров в составе прозрачного керамического материала. Кстати, в этом преимущество наших источников перед светодиодами, излучающими в узком диапазоне спектра, — поясняет доктор технических наук Олег Хасанов.

-

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из России и Германии раскрыли секрет устойчивости калаверита, странного и редкого минерала золота, и нашли свидетельства того, что этот благородный металл может образовать крайне необычное соединение с теллуром. Их выводы и расчеты были представлены в журнале PNAS.

«У минерала калаверита удивительная судьба. Заметно повлиявший на „золотую лихорадку“, он много десятилетий был головной болью и большим парадоксом для кристаллографов. Чем глубже его изучали, тем больше новых вопросов возникало. Нашему коллективу удалось связать все странности калаверита в рамках простой модели, а экспериментаторы теперь могут охотиться за предсказанным нами новым соединением» — рассказывает Артем Оганов, профессор Сколтеха и МФТИ.

Золото, в отличие от большинства других металлов, обладает высокой химической инертностью и практически не встречается в природе в форме крупных залежей различных соединений с другими элементами. Большая часть запасов золота, добытых человечеством до начала 20 века, была найдена в виде самородков и чистых залежей этого металла.

-

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские физики проследили за тем, как горит вспененная смесь бензина и воды, и выяснили, как нужно управлять этим процессом для его использования в двигателях внутреннего сгорания. Их выводы были представлены в журнале Proceedings of the Combustion Institute.

«Мы впервые одновременно измерили скорость пламени и распределение давления внутри трубки при горении вспененной эмульсии. Как мы предполагаем, ускорение пламени и детонация эмульсии связаны с взрывным кипением жидкой фазы системы», — рассказывает Борис Кичатов из Объединенного института высоких температур РАН в Москве, чьи слова передает пресс-служба Российского научного фонда.

Как хорошо знают все обыватели, имевшие дело с печами или машинами, мокрые дрова и бензин, разбавленный водой или другими негорючими жидкостями, крайне плохо горят, что не позволяет использовать их для обогрева помещений или питания двигателей.

-

Исследовательская группа Тюменского государственного университета предложила концепцию биоморфного нейропроцессора, который может имитировать информационные процессы вплоть до работы колонки кортекса в коре головного мозга человека. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Нейропроцессор — класс микропроцессоров для аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственных нейронных сетей, компьютерного зрения, машинного обучения и других методов искусственного интеллекта.

Под биоморфным нейропроцессором ученые ТюмГУ подразумевают автономное аппаратное средство, которое сможет решать нейросетевые задачи. Его построят на основе биоморфной электрической модели нейрона Ходжкина-Хаксли.

-

Ученые во время раскопок античного города Фанагория на Таманском полуострове обнаружили алтарь уникальной для древнегреческих колоний Причерноморья конструкции, сообщил ТАСС в четверг руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Владимир Кузнецов.

«Комплекс датируется временем основания Фанагории — около середины VI в. до н.э. — и представляет собой редчайшую находку, одно из древнейших и уникальных древнегреческих святилищ на территории России <…> Я не слышал, чтобы такой комплекс встречался где-то в Причерноморье, да и для Средиземноморья это редкость. Уникальна именно его конструкция, именно таких, с таким набором особенностей, раньше не встречалось», — рассказал Кузнецов.

Он пояснил, что здание из глиняных кирпичей было углублено на два метра в материковый грунт — слой почвы, сформировавшийся до того, как в этом месте поселились люди. Из подвала наверх вела лестница, которая заканчивалась небольшой площадкой перед алтарем прямоугольной формы, сложенным также из кирпичей. На краю алтаря находилась чаша диаметром 80 см, а рядом с ним — глубокая яма. Причем на поверхности алтаря и по краю ямы прослеживаются следы огня и золы.

«Комплекс требует серьезного изучения, и наша задача — на основе уже имеющихся у нас знаний понять, каким образом функционировало такого рода сооружение», — отметил Кузнецов. Сейчас ученые считают, что найденное ими здание — святилище, посвященное подземным божествам. На алтаре приносили жертвы, а их кровь сливали в чашу так, чтобы она не попала на алтарь. В яму, судя по найденным костям, сбрасывались остатки жертвоприношений.

Фанагория — античный город, основанный в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

-

Археологи в Краснодарском крае обнаружили в гробнице I века нашей эры стеклянный сосуд — бальзамарий, в котором до сих пор хранится залитая при захоронении жидкость, сообщил ТАСС руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Владимир Кузнецов.

Он пояснил, что во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая, судя по остаткам роскошной утвари, принадлежала богатым и знатным горожанам. В склепе обнаружены семь саркофагов с телами взрослых и детей.

«Находка в саркофаге фанагорийского воина-всадника крупного стеклянного бальзамария, заполненного неизвестной по происхождению жидкостью, является уникальной. Содержимое сотен подобных сосудов, найденных в Фанагории ранее, не сохранялось, все они были пусты или заполнены грунтом, проникшим в сосуд за два тысячелетия. Найденный с воином бальзамарий заполнен до половины прозрачной жидкостью, на его дне виден темный осадок. И я, и мои коллеги впервые встречаем такое, чтобы жидкость в сосуде сохранилась», — сказал Кузнецов.

-

Археологическая экспедиция, которая ведет раскопки в Ростовской области на участках античного Танаиса, нашла на городском кладбище древние погребения младенцев в амфорах. Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке археологического музея-заповедника «Танаис» Сергей Ильяшенко.

«Амфоры всегда сопровождали греческую цивилизацию. У нас есть амфоры I века до н.э.,

I—II вв. еков н.э. В некрополе в части амфор нашли древние погребения младенцев. Младенцев частенько хоронили в амфорах, использовались амфоры в качестве гроба, греки так делали», — сказал он.Археолог сообщил, что в настоящее время ученые продолжают исследование городского некрополя. «Мы выявили там 17 погребений, все

I—III вв. еков н.э. Под погребениями лежит древняя дорога танаисовская,II—I вв. еков до н.э. Там были погребены жители города Танаис — здесь же было смешанное селение греко-миотско-сарматское», — добавил он. -

Археологи обнаружили при раскопках античного Мирмекийского городища в Керчи (Крым) большую мраморную статую возрастом около 2 тыс. лет, которая может свидетельствовать о существовании там большого храма. Об сообщил ТАСС в среду заведующий сектором античной археологии отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, который руководит экспедицией.

-

Российские ученые приступили к разработке технологии создания индивидуальных для каждого пациента искусственных суставов с помощью трехмерной печати, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Аддитивные технологии в трансплантологии являются новым многообещающим направлением в работе фонда. При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие», — отметили в организации.

Сейчас идет поиск научных коллективов и специалистов, которые смогут применять аддитивные технологии для изготовления персонифицированных трансплантатов. Подробное обсуждение возможностей применения технологий такого типа в трансплантологии состоится в начале октября на научном семинаре, который пройдет в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ создали Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

-

Специалистам РАН удалось возобновить работу обсерваторий по всему земному шару для контроля космического пространства взамен тех, что были разрушены с распадом СССР, когда большая часть обсерваторий осталась за рубежом и практически прекратила работу. В их числе оказалась и почти вся система для наблюдений за объектами на геостационарной орбите.

Специалистам РАН удалось восстановить работу десяти старых пунктов наблюдения: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба — Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Также были организованы восемь новых обсерваторий — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии и Мексике. В результате перекрыта вся геостационарная орбита.

-

15 августа учебно-научно-производственная лаборатория по аэродинамическим испытаниям строительных конструкций (УНПЛ ААИСК) получила аттестат на уникальную научную установку — большую исследовательскую градиентную аэродинамическую трубу (БИГАТ) НИУ МГСУ, выданный Государственным научным метрологическим институтом «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»).

ВНИИФТРИ является одним из ведущих национальных метрологических институтов России, государственным научным центром РФ, важнейшим звеном в управлении национальной системой обеспечения единства измерений, аттестаты и сертификаты калибровки, которого признаются на международном уровне. БИГАТ НИУ МГСУ является первой на территории Российской Федерации аттестованной аэродинамической трубой архитектурно-строительного типа, предназначенной для комплексных аэродинамических испытаний строительных конструкций (высотных и уникальных зданий и сооружений, мостовых конструкций, объектов повышенного уровня ответственности

и т. д. ), в том числе в градиентных и турбулентных потоках.