Блог «Наука»

Научные открытия и разработки

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали эффективный метод нанесения белков на имплантаты, за счет чего можно значительно ускорить процесс регенерации поврежденных тканей кровеносных сосудов или хрящей человека, а также повысить их прочность. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Коллективы научно-образовательных центров Томского политехнического университета Н. М. Кижнера и Б. П. Вейнберга разработали новый, эффективный метод нанесения белков на имплантаты из полимера молочной кислоты. С его помощью можно значительно ускорить процесс регенерации поврежденных тканей кровеносных сосудов или хрящей человека», — говорится в сообщении.

Согласно разработанному методу, ученые сначала получают скаффолды — каркас или матрицу для выращивания клеток. Они изготавливаются с помощью электроспиннинга — вытягивания из раствора тонких полимерных волокон (диаметром от сотен нанометров до нескольких микрон) под действием электрического поля. Их наматывают на коллектор (специальный цилиндр), обрабатывают растворителями, а затем опускают в желатин для улучшения биосовместимости.

-

Ученые-химики Бийского технологического института (филиала Алтайского государственного технического университета) синтезировали новые органические высокомолекулярные соединения, содержащие в своем составе атомы бора.

Они могут служить основой для получения новых полимерных материалов, обладающих повышенной термостойкостью (способны эксплуатироваться при температурах до 300 градусов) и стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Такие материалы востребованы в химической промышленности, строительстве, производстве полипропилена и стеклопластиковых изделий, машиностроении.

-

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали единственную в России технологию переработки старых железнодорожных шпал, в результате которой из них извлекаются ядовитые антисептики (креозот), а сами шпалы становятся пригодными для использования в качестве вторичного материала.

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали единственную в России и в мире технологию переработки старогодных железнодорожных шпал с целью извлечения ядовитых антисептиков (креозота). Конечный продукт уникальной технологии — чистые, экологически безопасные деревянные шпалы, которые можно будет применять в качестве вторичного материала — например, в ходе строительных работ.

-

Специалисты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО «Информационные спутниковые системы (ИСС)» имени академика М. Ф. Решетнёва" создали новую для российской космической отрасли цифровую систему управления высоковольтного энергопреобразующего комплекса с уникальными характеристиками, отвечающими современным мировым требованиям. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба университета.

Создание новой для космической отрасли России энергопреобразующей аппаратуры позволит разрабатывать космические платформы и комплексы, функционирующие на различных типах орбит с широким диапазоном мощности бортовой нагрузки. Улучшение массогабаритных и энергетических характеристик аппаратуры позволит увеличить массу полезной нагрузки спутника и срок его активного существования.

-

Ученые из Новосибирска просчитали, как физические свойства оптоволокна влияют на движение сигналов через него при повышении мощности лазера, и создали оптимальный алгоритм кодирования информации. Это поможет увеличить пропускную способность и ускорит интернет, говорится в статье в журнале Physics Review E.

«Расчеты, полученные нами для бездисперсионного оптоволоконного канала связи, могут быть интересны для телекоммуникационной отрасли, так как в ней тоже используются каналы связи с нулевой средней дисперсией», — отмечает Алексей Резниченко из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске.

Оптическое волокно представляет собой нити из пластика или стекла, способные проводить не электричество, как обычные металлические провода, а пучки света. Как правило, его нити состоят из двух слоев — светопроводного сердечника и окружающей его оболочки из другого прозрачного материала, который обладает чуть меньшим индексом преломления, чем сердцевина.

-

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fBRbHMhXGC8

Российским физикам из МГТУ имени Баумана удалось создать кристалл, который не отражает свет. Это позволит создавать более точные приборы. Результаты исследований уже представлены в журнале Optical Materials Express.

-

В НИЦ «Курчатовский институт» разработан проект необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической станции. Главная ее особенность — серийность [производства], полная заводская готовность. Загруженный топливом энергоблок привозите, монтируете и в течение 15 лет [станция] работает на минимальном обслуживании. Сейчас идет техническое проектирование проекта.

При исчерпании ресурса энергоблок удаляется без разборки и выгрузки отработавшего ядерного топлива. Электрическая мощность проектируемой станции составляет порядка 1 МВт, тепловая — до 5 МВт. Такие мощности позволяют решать задачи не только задачи выработки электрической и тепловой энергии, но и топливо для других задач при комплексном освоении Арктической зоны РФ.

-

Ученые МГУ и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН разработали новый метод очистки газа из скважин, сообщила в пятницу пресс-служба МГУ. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Membrane Science.

«Российские химики создали из оксида графена мембрану, способную селективно пропускать пары воды и задерживать азот, метан, бутан и другие газы. Новая схема деления газов может существенно облегчить „сушку“ газов перед закачкой в трубопроводы», — говорится в сообщении.

Газ, добытый на месторождении, содержит примеси твердых частиц, воды, углеродов, а в некоторых случаях — сероводорода, поэтому перед транспортировкой его очищают. Пластовая вода, в частности, вызывает коррозионное разрушение труб и резервуаров, поиск наиболее эффективного способа ее удаления из газовых смесей является актуальной проблемой нефтегазовой отрасли. Сегодня очистка газа осуществляться методом охлаждения или абсорбции и адсорбции, предполагающими использование жидких и твердых поглотителей.

-

Специалисты Института неорганических материалов им. А. А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», входит в состав топливной компании Росатома «ТВЭЛ») получили образцы волокна для тепловыделяющих элементов (твэл) АЭС с высоким содержанием кислорода, что позволит приблизиться к созданию твэлов нового поколения и повысить безопасность эксплуатации АЭС. Об этом в среду сообщил отдел массовых и внутренних коммуникаций АО «ВНИИНМ».

"Специалисты АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. А. А. Бочвара» получили образцы волокна из карбида кремния (SiC-волокна), содержащие 10-12% кислорода. Это первый шаг к созданию бескислородного SiC-волокна (с содержанием кислорода менее 5%), который позволит ученым приблизиться к созданию тепловыделяющих элементов нового поколения на основе карбида кремния", — говорится в сообщении.

-

Микробиологи Томского государственного университета (ТГУ) смогли первыми в мире выделить бактерию Desulforudis audaxviator, за которой мировое научное сообщество «охотилось» около 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

«Микробиологи ТГУ первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что в переводе с латыни означает «смелый путешественник». Более 10 лет за этой бактерией «охотились» ученые разных стран. Повышенный интерес исследователей обусловлен тем, что микроорганизм получает энергию в условиях полного отсутствия света и кислорода, теоретически, данный способ делает возможной жизнь в космосе, например, на Марсе. Результаты исследований, поддержанных РНФ, опубликованы в высокорейтинговом журнале ISME издательской группы Nature «, — отметили в ТГУ.

Как сообщает пресс-служба университета со ссылкой на одного из исследователей, ученого биологического института ТГУ Ольгу Карначук, о существовании бактерии, живущей глубоко под землей, стало известно более 10 лет назад. Ее генетический след нашли американские ученые в шахтных водах золоторудного месторождения, находящегося в Южной Африке на глубине от 1,5 до 3 км, где нет ни света, ни кислорода. Долго время считалось, что жизнь в этих условиях невозможна, поскольку без света нет фотосинтеза, лежащего в основе всех пищевых цепочек. После публикации статьи американских исследователей в журнале Science, ученые разных стран начали «охоту» на саму бактерию, однако найти ее никому не удавалось, в связи с чем появилось мнение, что бактерия очень редкая и размножается раз в тысячу лет.

-

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» изобрели новый метод измерения теплопроводности электронных устройств, в числе которых — современные смартфоны. Результаты научной работы позволят создавать материалы, устойчивые к перегреву, что продлит жизнь электроники. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт».

«Ученые НИЦ „Курчатовский институт“ усовершенствовали систему измерения теплопроводности тонких пленок, которые используются в электронике для отвода избыточного тепла. Новая установка позволяет в автоматизированном режиме измерять теплопроводность пленок толщиной от 100 нанометров в широком диапазоне температур. Разработка поможет специалистам создавать пленки с большей теплопроводностью и тем самым продлевать срок службы техники, например, смартфонов», — сообщила пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт».

В ходе экспериментов ученые усовершенствовали известный метод измерения теплопроводности объемных материалов «3-омега», показавшем свою эффективность в измерении тонких пленок, которые широко используются в производстве электроники. Авторы научной работы создали установку, которая позволила в автоматическом режиме получать более точные, в сравнении в другими методами, измерения в широком температурном диапазоне.

-

Российские учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) в городе Долгопрудном Московской области сделали открытие, кардинально меняющее представление о построении светоизлучающих устройств. Они смогли обнаружить, что один из используемых при создании лазеров и светодиодов эффектов может работать в «чистых» полупроводниках, что ранее считалось невозможным, говорится в научном журнале Semiconductor Science and Technology.

Речь идёт об эффекте суперинжекции, для достижения которой, по мнению учёных, достаточно использовать лишь один полупроводник.

-

Ученые Института технической химии Уральского отделения РАН (ИТХ УрО РАН) и их коллеги из других стран разработали на основе нанотехнологий эффективную порошковую смесь для огнетушения, которая позволит, в том числе, решить проблему подавления взрыва метана в шахтах горнодобывающей промышленности.

Ученые разработали, запатентовали, создали серийное производство и сертифицировали высокоэффективный огнетушащий порошковый состав (ОПС). Данный ОПС в разных модификациях может быть использован как в обычных огнетушителях, так и в автоматических системах пожаротушения разного назначения. Производимый ОПС превосходит все известные на сегодняшний день мировые аналоги по тушащей способности и эксплуатационным характеристикам.

При создании наполнителя для ОПС, как поясняют исследователи, были использованы подходы, основанные на применении нанотехнологии. Всего 5% такого наполнителя позволяет в разы по сравнению с зарубежными аналогами улучшить огнетушащую способность, влагопоглощение, текучесть и другие параметры порошковых составов. В результате это повышает класс средств для пожаротушения, то есть позволяет справляться с очагами возгорания большего размера.

Кроме того, разработанный состав, как пояснили ученые, позволит решить проблему подавления взрыва метана в шахтах горнодобывающей промышленности. Соответствующие эксперименты были успешно проведены на испытательном комплексе Харбинского университета (Китай): эффективность применения разработанного средства составила 98%, что существенно превосходит лучшие мировые аналоги.

Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе ученых международной исследовательской группы, состоящей из ученых ИТХ УрО РАН (Пермь), Ариэльского университета (Израиль) и Харбинского университета (КНР).

-

Ученые Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (ПФИЦ УрО РАН, Пермь) совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» (госкорпорация «Ростех») разработали экспериментальный комплекс и методы моделирования, позволяющие провести оценку надежности материалов и конструкций, применяемых при разработке авиационных двигателей нового поколения.

Ученые Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН совместно с «ОДК-Авиадвигатель» разработали экспериментальный комплекс, методы моделирования, позволяющие провести оценку ресурса и надежности перспективных материалов и конструкций авиационного моторостроения в широком диапазоне интенсивностей нагружения. Созданная уникальная экспериментальная база, соответствующие методы моделирования не имеют аналогов в России.

«ОДК-Авиадвигатель» ведет в настоящее время разработку перспективных газотурбинных двигателей нового поколения. В связи с чем появилась необходимость оценки ресурса используемых материалов с учетом лучших мировых практик авиационного моторостроения.

Отмечается, что на созданном комплексе можно проводить эксперименты с материалами, применяемыми для создания двигателей, в условиях, имитирующих реальные. А также проводить оценку их устойчивости в различных критических ситуациях, являющихся причиной наиболее распространенных катастроф в авиации — например, при соударении лопаток вентилятора с посторонними объектами.

Разработанные методы оценки надежности перспективного авиационного двигателя, как отмечают ученые, стали результатом многолетних совместных исследований с ведущими мировыми центрами, занимающимися аналогичными проблемами.

-

Ученые Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали «живую» вакцину от гриппа. Ее преимущество перед аналогами — более долгий срок действия и безопасность, сообщил в пятницу председатель совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм», член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Основу живых вакцин составляют ослабленные микроорганизмы — возбудители болезней. В составе инактивированных — мертвые бактерии или их фрагменты. Последние, как правило, выращивают в лабораторных условиях, они не способны вызывать заболевание.

«Вектор» разрабатывает некоторые вакцины, и одна из этих разработок очень близка к внедрению — это живая вакцина на основе культур клеток против вируса гриппа. Она очень важна, поскольку производится на культуре клеток, а не на куриных или перепелиных эмбрионах. Такая вакцина будет гораздо более безопасна в иммунологическом смысле, потому что она аттестована на 50 лет вперед", — сказал Нетесов.

-

Мероприятие, которое КубГУ проводит уже в двадцать второй раз, посетили свыше 400 студентов старших курсов экономического факультета и более 40 представителей различных организаций края.

«День карьеры» — это платформа для общения между работодателями и будущими специалистами. Это традиционное ежегодное мероприятие, направленное на сближение сферы образования с представителями реального бизнеса.

В рамках мероприятия специалисты отдела по работе с персоналом Краснодарского филиала ознакомили студентов с условиями работы и прохождения производственной практики в Банке, а также получили обратную связь от студентов по теме трудоустройства.

«Одним из направлений кадровой политики филиала является активное привлечение молодых, стремящихся к профессиональному развитию специалистов, способных совершенствовать новыми идеями и предложениями банковскую сферу. Каждый год студенты Экономического факультета Кубанского Государственного Университета проходят прозводственную и преддипломную практику в филиале. По результатам прохождения практики некоторые из них трудоустроились и стали частью нашей команды», — отметил директор Краснодарского РФ Тембот Кумпилов.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

-

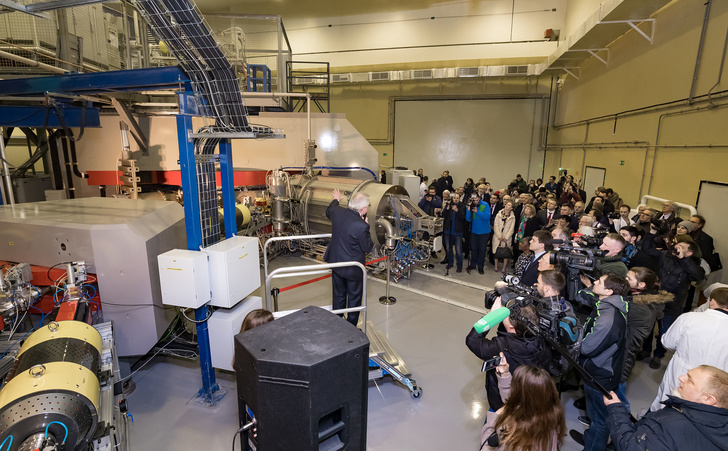

25 марта в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне Московской области запустили главную установку первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов — новый циклотрон ДЦ-280 (Дубненский циклотрон).

В его создании приняли участие большинство государств-членов ОИЯИ. Этот ускоритель специализированный — он рассчитан на работу с такими частицами, которые нужны для синтеза новых элементов. Его параметры уникальны: по интенсивности пучков ускоренных ионов они на порядок превышают параметры, достигнутые на действующих ускорителях ведущих центров мира. С помощью этой установки ученые планируют синтезировать новые элементы с атомными номерами 119 и 120.

Фабрика станет мировой базой для будущих исследований сверхтяжелых ядер и послужит закреплению приоритета России и всех стран-участниц ОИЯИ как лидеров в области синтеза и изучения свойств сверхтяжелых элементов.

-

Наши ожидания [от открытия лаборатории] - это, прежде всего, научно-исследовательская деятельность, которая должна нам помочь в нашей дальнейшей локализации здесь, в России. Это дальнейшая коммерциализация в области цифровой трансформации, и для этого нам работа с университетом, как научной базой, совершенно необходима.

Лаборатория будет заниматься разработкой новых решений в области системного искусственного интеллекта с использованием методов машинного обучения, обработки больших объемов данных и когнитивных технологий для промышленности, электроэнергетики, нефтегазовой отрасли. Также будут решаться задачи сферы ЖКХ, здравоохранения, транспорта и развития городской инфраструктуры.

Одним из результатов совместной научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения должно стать создание цифрового ассистента оператора медицинского оборудования Siemens, отмечают в вузе.

-

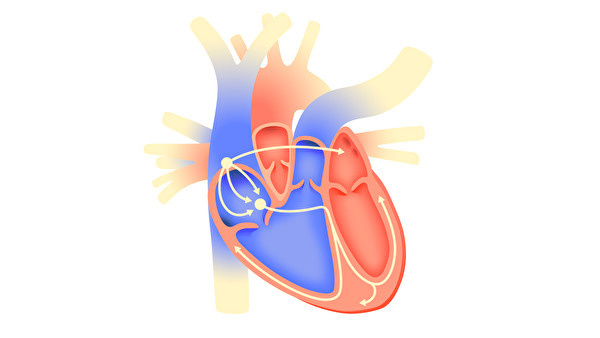

Физиологи из МФТИ и университета Джорджа Вашингтона выяснили, как можно создать дешевую и надежную установку для изучения нарушений в работе сердца, используя подручные материалы, 3D-принтер и открытое программное обеспечение. «Инструкции» по ее сборке были представлены в журнале Scientific Reports.

«В нашей лаборатории мы поддерживаем политику открытых данных. Сейчас немногие научные группы могут позволить себе дорогое оборудование для оптического картирования, а с помощью наших чертежей они смогут недорого воспроизвести точно такую же систему, какую используем мы», — заявил Игорь Ефимов, профессор университета Джорджа Вашингтона и заведующий лабораторией в МФТИ. Сердце человека и животных — уникальный орган, чьи клетки могут одновременно спонтанно вырабатывать электрические импульсы и сокращаться, не требуя для этого постоянного потока «команд» из спинного или головного мозга. Эти сигналы порожают так называемые «клетки-водители», а кардиомиоциты, мускульные клетки, используют их для воспроизведения сокращений и расслабления в нужные моменты времени.

-

Четыре новые лаборатории созданы в Институте катализа (ИК) им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Лаборатории занимаются изучением синхротронного излучения, катализаторов нефтепереработки, переработки ископаемого и растительного сырья, а также фото- и электрокатализа. Ещё две лаборатории созданы в Институте физики полупроводников (ИФП) им. А. В. Ржанова СО РАН, которые займутся нанотехнологиями и оптическим измерением объектов небольших размеров.

Национальный проект «Наука» предполагает, что к 2024 году Россия войдёт в пятёрку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет. Всего таких лабораторий в России к этому времени будет создано около 900.