Блог «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения»

Проекты, реализация которых еще не началась, либо находится в начальной стадии реализации, новые разработки, НИОКР...

Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него

-

биофизик Екатерина Шишацкая, разработавшая технологию биоразрушаемых полимеров

Сибирский федеральный университет в конце 2012 года откроет предприятие по производству биоразрушаемых полимеров для медицинских нужд, сообщила один из авторов проекта, депутат Законодательного собрания края Екатерина Шишацкая на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» в Красноярске.

Изделия из биоразрушаемых полимерных материалов сейчас проходят клинические испытания в медицинских учреждениях Красноярского края. Это трубки для желчевыводящих протоков и покрытые полимером хирургические сетки для послеоперационного укрепления брюшной полости. Кроме того, идет подготовка к испытаниям биоразрушаемой хирургической нити, трубчатых изделий, трехмерных матрикс для моделирования костных, хрящевых, мягких тканей, кожи человека.

«Шовные нити из нашего полимера растворяются после того, как зарастает рана. Копии поврежденных костей и суставов служат до тех пор, пока кость не восстановится, затем имплантат исчезает, саморазрушается», — пояснила Е. Шишацкая.

-

Приморские учёные изобрели электронный нос — прибор, который может распознать даже едва уловимые опасные запахи. Пока умная машина реагирует только на аммиак, но в будущем её научат определять, например, взрывчатку. И даже ставить диагнозы.

Электронный нос пока ещё не такой компактный, как природный аналог, зато его чутье не обманешь. Зелёная кривая на компьютерном экране резко пошла на спад – значит, в воздухе запахло аммиаком.

«Чувствительность нашей системы позволяет зарегистрировать несколько десятков молекул запаха на миллиард остальных молекул. Фактически, на уровне шумов», — объясняет Александр Сергеев, младший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

-

В конце 2011 года проект компании «Вега», входящей в Группу компаний Алкор Био, - «Разработка диагностической формы пищевых аллергенов для проведения кожного аппликационного теста» - стал победителем конкурса на присуждение премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера. Номинация - «Лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики».

Эта разработка является уникальной для России: в нашей стране ничего подобного для диагностики аллергических заболеваний не используется. Есть немногочисленные зарубежные аналоги, но они на территории России не зарегистрированы, а следовательно, не могут применяться в медицинской практике.Данный метод диагностики направлен на выявление поздних аллергических реакций замедленного типа: аппликационный тест предназначен как раз для таких пациентов. По сути, это – пластырь с ячейками, каждая ячейка содержит определенный аллерген в готовой форме. Такой пластырь прикрепляется, как правило, на спину пациента.

А через 48 часов, когда пластырь снимают, врач по наличию кожных проявлений может судить о том, на какие именно пищевые аллергены у пациента имеется реакция. Аппликационный тест с пищевыми аллергенами – безопасный, простой в использовании и крайне необходимый метод диагностики аллергии, особенно для педиатров. Ведь уже в младенческом возрасте следует определять, на какие продукты, на какие аллергены у ребенка идет реакция. И это очень важно, поскольку пищевая аллергия, если своевременно не был поставлен точный диагноз, может привести к развитию более тяжелых форм аллергических заболеваний. -

Группа учёных из МГУ им. М. В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» разработала газовый сенсор на основе нанокристаллического оксида индия – материала, который давно используется как чувствительный элемент, способный определить наличие диоксида азота в воздухе. Электрические свойства подобных материалов напрямую зависят от структуры их поверхности. Если к поверхности оксида индия присоединяются молекулы, отличные от молекул кислорода, то его проводимость сразу же меняется. В данном исследовании учёные изучили, как влияет размер нанокристаллов оксида индия на его чувствительность к диоксиду азота, и определили оптимальный размер частиц оксида индия для создания сенсора с наибольшей чувствительностью.

Диоксид азота (NO2) – один из наиболее токсичных газов, содержащихся в атмосфере, поэтому необходимо контролировать его концентрацию в воздухе. Это можно делать при помощи полупроводниковых сенсоров, чувствительных к повышенному содержанию различных газов в окружающей среде. Принцип действия таких устройств заключается в том, что они способны изменять свою электрическую проводимость в зависимости от количества адсорбированных на поверхности молекул газа. -

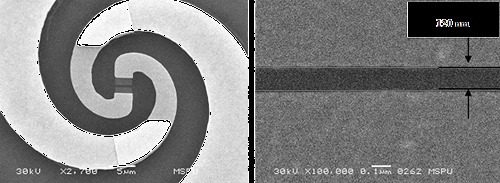

В Астрокосмическом центре ФИАН (АКЦ ФИАН) совместно с коллегами из Московского Государственного Педагогического Университета (МПГУ) разработали новый класс смесителей для приемников терагерцового излучения. По своим основным характеристикам - шумовой температуре и диапазону полосы промежуточных частот, полученные смесители значительно опережают существующие аналоги. Свое применение они могут найти в устройстве космических телескопов, работающих в ТГц-диапазоне.

Простым языком наши ученые придумали антену для отечественного проекта космического телескопа Миллиметрон и сканеров безопасности в аэропортах значительно превышающую по характеристикам зарубежные аналоги.

.

- Слева изображена часть чипа смесителя со спиральной антенной и смесительным элементом в центре. Изображение полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Справа дано увеличенное изображение активного участка плёнки NbN (смесительного элемента).

-

Россия проведет испытания первого ударного беспилотного летательного аппарата национальной разработки в 2014 году. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель министра обороны России Александр Сухоруков. Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров объявил, что первые летные испытания ударного беспилотника намечены на конец 2012 года.

-

В России впервые за 20 лет выведена новая порода кроликов

Столкнувшись с дефицитом крупных породистых кроликов в Приморском крае, Владимир и Людмила Курбатовы решили сами вывести нужную породу на пользу российскому сельскому хозяйству.А за поддержкой обратились в Россельхозбанк. И не прогадали.

Государственная комиссия по испытанию и охране селекционных достижений РФ зарегистрировала в реестре охраняемых селекционных достижений породу крупных кроликов «Чайка», которую вывел Владимир Курбатов в своем питомнике. Кстати, в последние 20 лет в России новые породы кроликов не выводились и не регистрировались. -

Специалисты столичного НИИ «Гипроречтранс» разработали серию «противооползневых» компьютерных программ, с помощью которых с высочайшей точностью можно вести расчеты устойчивости грунта и проектировать эффективную защиту опасных зон. В основу отечественной разработки легли исследования более 1000 опасных склонов.

Область применения новой технологии необычайно широка: склоны самой разной конфигурации, специфические грунты – просадочные, насыпные, набухающие, многолетнемерзлые, заторфованные, сейсмоопасные области, зоны с подтоплением и высоким уровнем грунтовых вод.

С помощью разработанных программ можно оценивать пригодность грунтов под строительство зданий, башен, мачт и опор линий электропередач, автомобильных и железных дорог, возведения плотин, шлюзов, водозаборов, набережных и укреплений берегов, подводных тоннелей для трубопроводов и линий связи, крепления откосов и склонов. -

Российские ученые сделали важный шаг в развитии технологий производства принципиально новых материалов. В Институте проблем химической физики РАН разработали новые методы создания однослойных углеродных нанотрубок. Значение технологии сложно переоценить – сверхпрочные нанотрубки с уникальными свойствами нужны во всех промышленных отраслях.

Авторов разработки наградили в Москве в рамках международного форума "Высокие технологии XXI века". О том, что собой представляют углеродные нанотрубки, как они применяются и как их делают, в интервью каналу "Россия 24" рассказал руководитель научной группы Института, доктор физико-математических наук Анатолий Крестинин. (ВИДЕО)

-

В проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию семейства авиадвигателей ПД-14 (Перспективный двигатель тягой 14 т) участвуют практически все ведущие предприятия авиационного двигателестроения России, заявил генеральный конструктор ОАО "Авиадвигатель" Александр Иноземцев. Он рассказал о ходе создания семейства двигателей и основных технических и технологических решениях.

Первый запуск демонстратора

По словам, А.Иноземцева, первый запуск на наземном испытательном стенде первого образца двигателя-демонстратора ПД-14 планируется на июнь текущего года. В начале апреля началась сборка двигателя-демонстратора. Сейчас в работе и доводке находятся также четыре газогенератора и несколько установок модуля модели вентилятора, полноразмерный компрессор, камера сгорания, две турбины, одна из которых уже прошла испытания в ЦИАМ (вторая проходит испытания сейчас). "Таким образом, разработчик может показать, что сделанные инвестиции, в том числе и государственные, привели к тому, что отечественные авиадвигателестроители способны создать самый современный двигатель, - заявил А.Иноземцев. - На сегодня одна из основных задач всей кооперации и ОДК - подготовить серийные заводы к серийному выпуску авиадвигателей ПД-14". Он уточнил, что по расчетам ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), примерно через 7-8 лет потребуется до 200 двигателей в год. -

Российские ученые начали испытания различных частей атомной тяговой системы, которой оснастят межпланетный зонд и будущий космический корабль.

Русская ядерная ракета создается в Сколково. «В настоящее время мы проводим тестирование различного вида топлива, а затем перейдем к окончательной сборке», - говорит Денис Ковалевич, ведущий группы исследований.

В 2010 году Анатолий Перминов, тогдашний президент космического агентства «Роскосмос», подтвердил существование программы, заявив, что по этому вопросу будет расширяться сотрудничество с США. В список стран, которые могли быть задействованы в этом проекте, были включены также Китай, Япония, Германия, Франция и Великобритания. Русские и китайские ученые уже давно работали на этом фронте в неофициальном режиме. От Вашингтона ответа не последовало - и тогда Москва продолжила работу самостоятельно, согласно плану, разработанному совместно Роскосмосом и Росатомом. В 2010 году российское правительство утвердило финансирование проекта в размере семнадцати миллионов долларов (из общей суммы в 247 миллионов) в качестве первой части программы на ближайшие пять лет.

Ядерные ракеты разрабатываются в последние десятилетия как в США (проект Rover), так и в России (проект РД-0410). Русские, однако, имеют более широкий план, идущий еще с девяностых годов прошлого столетия. В те же годы НАСА рассматривало аналогичные вопросы, но программа остановилась в 2003 году. До сих пор НАСА использовало радиоизотопные генераторы лишь на зондах, использующихся недалеко от Земли.

Российские ученые никогда не отрицали, что занимаются ядерными космическими двигателями, так как это единственная возможность достичь границ Солнечной системы, сократив время полета. Межпланетный полет запланирован на 2025 год. Материал опубликован в газете Corriera Della Sera (Италия) от 05.04.2012, русский перевод - в бумажном варианте газеты "Невское время" за 14.04.1012.

-

Пандус в разложенном состоянии

Многих посетителей недавнего московского инновационного Салона «Архимед» приводил в восторг удобный пандус, убирающийся под лестничные перила. Изобретение молодежной команды «И*Пандус», вышедшей из стен МГТУ им. Н.Э.Баумана и начинавшей деятельность в инжиниринговой компании «Изобреталь», могло бы преобразить подъезды многоквартирных домов и лестницы в учреждениях и общественных местах.

Как считают молодые изобретатели, их миссия – создавать и внедрять полезные обществу изобретения, облегчающие жизнь людям. Ведь не всегда и не везде можно установить лифт для подъема и спуска инвалидных и детских колясок. Не придумано ничего удобного и для подъема по лестницам людей с сумками-тележками или, например, с велосипедами, кроме стационарных пандусов, заметно сужающих любые проходы. -

Российские ученые создали авионику мирового уровня

Премию правительства РФ получила группа ученых за создание вычислительной техники, обеспечивающей безопасность летательных аппаратов.

У наших самолетов и вертолетов довольно странное реноме. По своим летательным качествам они вполне конкурентоспособны с лучшей в мире техникой, а вот их "мозг", электронные системы управления явно уступают. Не секрет, что, покупая наши летательные аппараты, зарубежные партнеры извлекают из нее электронную начинку, так называемую авионику, и устанавливают более современную. Причина? Мы серьезно отстаем в элементной базе. Кстати, это отставание привело к серии аварий нашей космической техники. И в такой ситуации группе российских ученых присуждена престижная премия именно за создание авионики. Странно? И тем не менее это так.

Российские ученые создали авионику на новых принципах. Испытания на отечественных летательных аппаратах показали, что эта техника ничем не уступает лучшим зарубежным аналогам, а в чем-то ее превосходит. Например, в радиационной стойкости. Это очень важно, так как в верхних слоях атмосферы радиационный фон может превосходить норму в 100 раз, что может привести к сбою техники.

-

Начальник отдела пассажирских вагонов ЗАО "Трансмашхолдинг" Владислав Миронов представил профессиональному сообществу инновационный проект перспективного межрегионального электропоезда с двухэтажными вагонами.

Поезд представляет собой самую современную разработку отечественных конструкторов, отвечает всем действующим требованиям, предъявляемым к безопасности, сообщается в материалах "ТМХ". Состав будет комплектоваться 6-12 двухэтажными вагонами и 2 тяговыми электросекциями постоянного тока. Предполагается, что тяговые секции будут изготавливаться на Новочеркасском электровозостроительном заводе, а вагоны на Тверском вагоностроительном заводе. Там же будут производить окончательную сборку электропоездов.

-

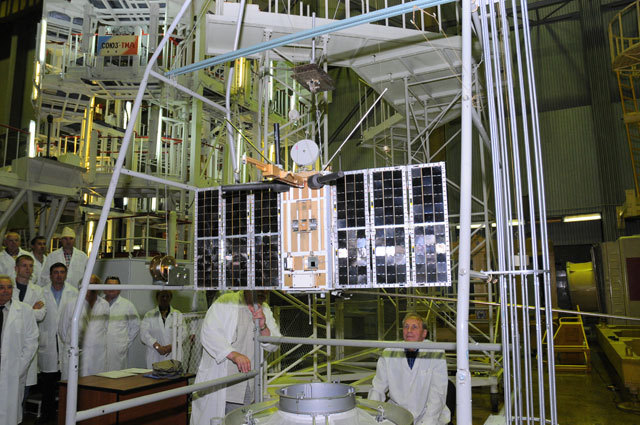

- Микроспутник «Чибис-М»

Российские учёные из Института космических исследований (ИКИ) РАН разрабатывают новый микроспутник «Чибис-2», предназначенный для создания карты распределения парниковых газов. С его помощью Российская академия наук будет изучать процессы изменения климата, сообщил директор института Лев Зелёный во вторник, 10 апреля, на пресс-конференции в Москве.

Зелёный напомнил, что 25 января с помощью российского грузового корабля «Прогресс» был запущен микроспутник «Чибис-М», предназначенный для исследования грозовых разрядов в земной атмосфере. «Это была первая наша ласточка в этом направлении... Мы сейчас начинаем думать о втором таком аппарате – "Чибис-2" – уже для изучения другой задачи: изучения распределения парниковых газов при выбросах в различных районах Земли, картирования парниковых газов в атмосфере», – рассказал учёный.

-

Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения (входит в машиностроительный дивизион Росатома - «Атомэнергомаш») объявил о разработке смарт-дозиметра формата USB flash накопителя. Данное устройство может быть подключено к мобильному телефону, стационарному компьютеру, ноутбуку, либо другому техническому средству и предоставлять пользователю данные о состоянии радиационной обстановки в помещении, в транспорте.

«Принципиально новым отличием от существующих в настоящее время образцов станет способность данного смарт-дозиметра формировать глобальную карту радиационной обстановки в масштабе страны, а в последствии и в масштабе мира, используя стандартный сервер типа Google maps», - заявил главный конструктор по новой технике ОАО «СНИИП» Андрей Гордеев. «Серийный выпуск таких дозиметров позволит решить государственную задачу контроля радиационной обстановки, которая теперь может быть решена при помощи коммерческого продукта без бюджетных вливаний», - добавил он.

-

Патент на устройство для спутникового мониторинга местоположения групп и отдельных людей получили сотрудники Иркутского государственного технического университета.

Как сообщает автор разработки, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, заместитель директора Технопарка НИ ИрГТУ Сергей Захаров, устройство выполнено по типу GPS-навигатора, но с функцией обратной связи, которая позволит находить потерявшихся туристов в труднодоступных местах.

«Места, привлекательные для туристов, нередко несут в себе угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Во время летнего туристического сезона ежегодно теряются десятки людей, - поясняет С. Захаров. - Возможность возникновения обвалов, селей, оползней или, к примеру, травмирование в тоннелях Кругобайкальской железной дороги, транспортные происшествия – все это увеличивает риск остаться без необходимой поддержки на срок, не совместимый с жизнью. С помощью всем известных GPS-навигаторов не решить существующих проблем, т.к. они не обладают противоударными или влагостойкими характеристиками, и даже при полном сохранении своих функций не позволяют своевременно отыскать человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию, из-за отсутствия опции для обратной связи».

По словам разработчика, новое устройство имеет значительное преимущество перед наиболее конкурентоспособным аналогом - портативным приемоиндикатором спутниковых радионавигационных систем. Среди недостатков этого изобретения Захаров отметил отсутствие эргономичного дизайна корпуса, выполненного из металла и пластмассы.

-

Учёные из Кемеровского государственного университета (КемГУ) совместно с коллегами из Института угля и углехимии СО РАН будут производить наноматериалы из углехимического сырья.

Новая химическая лаборатория "Синтез наноматериалов из углехимического сырья" предназначенная для синтеза наноматериалов, была открыта на базе КемГУ.

Основная задача лаборатории, которая действует на базе университета, заключается в усовершенствовании уже известных полимеров, путем добавления в их состав углеродных волокон с целью улучшения свойств этих материалов. Практическое применение таких полимеров достаточно широко, они могут использоваться в изготовлении жидкокристаллических экранов, пластиковых труб и различных пластмасс.

-

Предприятия оборонной промышленности России выполнят тактико-технические требования, предъявляемые Министерством обороны к бронетехнике нового поколения, к 2015 году. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Шеремета.

По словам Шеремета, опытно-конструкторские работы по созданию новой бронетехники "ведутся под строгим контролем" Минобороны и в соответствии с заданным графиком. -

Ученые трех институтов СО РАН разработали и создали самый чувствительный в мире прибор для дистанционного обнаружения взрывчатых веществ, способный распознать одну молекулу паров ВВ из миллиона на расстоянии до 50-ти метров.