Спасти Севастополь или новогодний подарок для Манштейна

В конце декабря 1941 года осаждённый Севастополь, казалось, доживал последние часы. Наступавшие дивизии Манштейна прорывали одну линию обороны за другой, перебрасываемые в город подкрепления таяли на глазах. Но всё же взять город так и не удалось. Наоборот — в новогоднюю ночь призрак разгрома в полный рост встал уже перед немецкой 11-й армией.

Советскому командованию было ясно, что простая отсылка в Севастополь припасов и подкреплений приводит к их перемалыванию на выгодных для Манштейна условиях. И это если ещё удастся людей и грузы благополучно доставить — прикрывать с воздуха корабли на всём переходе возможности не было. Да и в самом Севастополе, где пока оставались зенитки и истребители, тоже случалось всякое. Так, 12 ноября немецкая авиация отправила на дно поддерживающий защитников крейсер «Червона Украина».

Однако штурм города вынудил Манштейна стянуть к нему все доступные войска и бо́льшую часть артиллерии. Восточную оконечность Крыма — Керченский полуостров — осталась «держать» лишь одна немецкая пехотная дивизия, 46-я. Даже с учётом приданных частей береговой артиллерии и румын кусок ей был явно великоват. Да и на других участках фронта в декабре немцам было уже немного не до наступления.

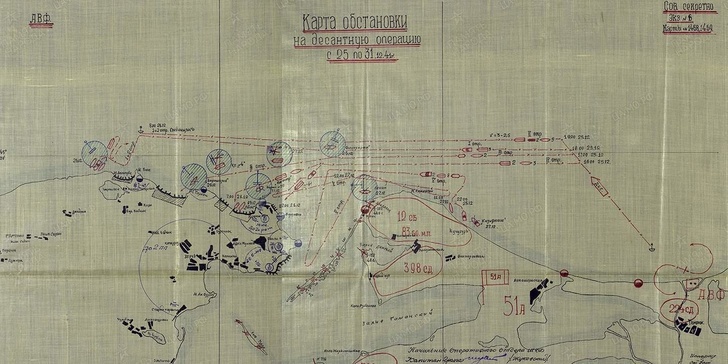

Карта обстановки на десантную операцию с 25-31 декабря 1941 (фото: ЦА МО РФ)

В этих условиях командование Закавказского фронта начало строить свои планы — не просто помочь Севастополю, но и попытаться разгромить всю застрявшую в Крыму 11-ю армию. Первоначальный план штаба фронта предусматривал высадку на Керченском полуострове, разгром находящихся там немецких частей, а затем перехват коммуникаций Манштейна через перешеек, после чего уже 11-я армия оказывалась между молотом десанта и севастопольской наковальней.

Но в штабе Черноморского флота оптимизм армейцев не очень-то разделяли.

Про командующего ЧФ адмирала Ф. С. Октябрьского сложилось много разных мнений. Но в деле высадки десанта флот представлял ситуацию лучше сухопутчиков. Во-первых, в декабре Керченский пролив могло забить ледяной кашей — даже при высаженном десанте это разом ставило крест на его снабжении. Во-вторых, сама десантная операция была вовсе не таким простым делом, как казалось при взгляде на карту в штабе Закавказского фронта.

У современного зрителя при словах «десант на вражеский берег» сразу в голове появляется картинка из Спилберга или хотя бы хроникальные кадры «Дня Д». Но в конце 1941 года всего этого десантно-высадочного богатства не имели даже сами американцы. У советского же флота до войны вопросы высадки на необорудованное побережье были не самой сильной стороной.

Фактически единственными подходящими для этой цели кораблями специальной постройки были задуманные ещё при царе для босфорского десанта «эльпидифоры», ставшие канонерскими лодками, и меньшая по размерам баржа типа «болиндер». Единственное число тут не случайно — если канлодок сохранилось целых три, то болиндер в составе привлечённых сил значился только один. Этого могло хватить на высадку лишь небольшого тактического десанта, после чего вопрос его пополнения и снабжения подвисал одним концом в открытом море — метрах в 500 от берега.

В этих условиях штаб адмирала Октябрьского нашёл красивый и сильный ход — производить основную высадку не на Керченском полуострове, где немцы её хоть как-то, но ждали, а в Феодосии, прямо в порту. Это казалось рискованным, но другие варианты выглядели куда хуже.

Хотя операция готовилась по принципу «надо было вчера», что не могло не сказаться на качестве планирования, уже в середине декабря стало ясно, что «вчера» действительно «была вчера». Семнадцатого декабря армия Манштейна начала штурм Севастополя. Чтобы предотвратить быстрое падение города, в него уже 20 числа на крейсерах и эсминцах отправили 79-ю бригаду морской пехоты и 345-ю стрелковую дивизию. Это были наиболее подготовленные части в портах погрузки — но как раз их и готовили к высадке в Феодосии. Кроме того, для помощи Севастополю пришлось задействовать часть новороссийского отряда транспортов, по плану задействованных в десантной операции.

Подготовить отправленным частям полноценную замену за оставшиеся дни уже никто не успевал. Первоначальную дату с 19-го перенесли на 26 декабря и всем было понятно, что это уже действительно край.

Для высадки на Керченский полуостров предназначалась 51-я армия генерал-лейтенанта Батова. «Чисто на бумаге» её четыре дивизии плюс стрелковая бригада должны были раскатать 46-ю пд генерал-лейтенанта Гимера в тонкий блин. Даже ВВС 51-я армия имела свои собственные — по плану в них должны были входить 90 бомбардировщиков, 80 истребителей и 13 разведчиков. Вроде бы вполне достаточно, чтобы устроить над зоной высадки «абсолютное господство в воздухе», прямо как у союзников в Нормандии.

Практически же реальное число самолётов оказалось заметно ниже: в большинстве это были машины «старых типов» — да и те из-за нехватки горючего не смогли перебазироваться ближе к месту боев. У наземных и морских частей положение было не сильно лучше.

Так, 19 декабря, оглашая график готовности частей 51-й армии к десанту, штабисты сообщили, что 224-я стрелковая дивизия растянулась из-за плохих дорог, а 25-й кавполк вообще «застрял на дороге». Примерно там же, где-то на дорогах, застряли и бензовозы с горючим для лётчиков. У Азовской флотилии и Таманской (Керченской) ВМБ не было угля и не хватало жидкого топлива — а ведь моторы торпедных и сторожевых катеров тоже в три горла жрали автобензин Б-70. Пришлось даже отказаться от планов десанта в Коктебель, поскольку назначенный туда тральщик «Тракторист» «припахали» на срочную перевозку угля.

Уже на этой стадии разработчики операции в полной мере ощутили различие между планами и реальным состоянием дел.

Отсутствие в значимых количествах нормальных высадочных средств попытались хоть как-то компенсировать массовой мобилизацией гражданских судов, а вернее «всего, что плавает», включая небольшие сейнеры и просто лодки — «байды». Всё та же жесточайшая нехватка времени и угля не позволили командованию Азовской флотилии провести хоть какие-то учения мобилизованных гражданских судов. Пришлось ограничиться лишь осмотром механизмов и мелким ремонтом. Из-за недостатка времени расчёт графика движения сделали только для волнения не более четырёх баллов.

Десант на борту одного из кораблей

Посадка десанта на канлодки высадочного отряда «Б» началась в Анапе утром 25 декабря. Но уже ко второй половине дня «ветер зюйдовых направлений» усилился до семи-восьми баллов. Волнение ощущалось даже на рейде — у стоящих у пристани кораблей лопались швартовы. Из-за ветра и зыби войска удалось посадить только на канонерские лодки — сторожевик и болиндер стоять у пристани не могли. Впрочем, даже без них десант представлял собой весьма внушительную силу — три «эльпидифора» приняли примерно по 800 человек.

Подойдя к намеченному месту высадки у горы Опук, командир отряда «Б» контр-адмирал Абрамов обнаружил там только шестёрку сторожевых катеров… и принял решение возвращаться к Анапе для сбора кораблей. Возвращение и сбор заняли большую часть дня, и лишь после 16:00 уже 27 декабря отряд «Б» вновь отправился к месту высадки. При этом выяснилось, что сторожевик «Кубань» так и не сумел взять на борт десант и его отправили обратно.

К ночи ветер сменился на северный и усилился, снежная пурга уменьшила видимость до 0,5 кабельтовых. Командир отряда решил… «снельсонить» и, несмотря на постоянные приказы по радио, высадить десант у горы Опук или хоть где-то в Керченском проливе, и снова пошёл назад — теперь уже в Новороссийск.

К этому моменту остатки терпения командования флота окончательно исчерпались, и Абрамову было приказано высаживать свой десант в Камыш-Буруне.

Вечером 28 декабря, после двух дней шатания по бурному морю, самый «десантный» отряд кораблей наконец попытался высадить десант.

Увы, для отряда «Б» всё ещё тянулся «день невезения». При попытке дойти до берега канлодка «Красная Грузия» села на мель в 100-150 метрах от кромки. Болиндер, который она тащила с собой, по инерции проехал чуть дальше и развернулся лагом к волне. Однотипной «Красной Абхазии» повезло чуть больше — она села на мель всего лишь в 40-50 метрах от берега. В итоге десант начали высаживать на шлюпках — под огнём противника. Впрочем, это была скорее «видимость работы», учитывая вместимость шлюпок и количество людей на борту канлодок.

Посадка десанта на крейсер «Красный Кавказ»

Утром 29 декабря обстрел прекратился, немцы начали отход. Перевозить людей на берег стали сначала при помощи подошедших сейнеров. Основную часть своего десанта отряд «Б» выгрузил уже прямо на причалы камыш-бурунского порта в первой половине 30 декабря.

В отличие от отряда Абрамова, назначенные для высадок в Керченском проливе корабли азовской флотилии особыми «десантными» качествами не обладали и вообще имели довольно сомнительную боевую ценность. Например, самые «мощные» из 17 выделенных кораблей — канонерские лодки «Дон» и «Днестр» — представляли собой бывшие грунтовозные шаланды Азовтехфлота Спецгидростроя НКВД, мобилизованные в июне 1941 года. Впрочем, даже они казались грозной силой на фоне основной массы привлечённых к операции кораблей.

Для предстоящего десанта командование флотилией выгребло все самоходные суда рыболовецкого флота, Азовтехфлота и Азово-Кубанского пароходства, а также «ограбило» ближайшие колхозы. В итоге основную силу десантной армады составили 55 рыболовных сейнеров и 150 лодок.

По первоначальному плану 51-й армии со стороны азовского моря в четырёх местах надо было высадить 3600 человек. Но «аппетит приходит во время еды», и к началу высадки мест для десанта стало уже пять, а численность достигла 7516 человек, которых требовалось как-то утрамбовать в расчётные шесть тысяч «посадочных мест» на всех мобилизованных посудинах.

Пока шёл сбор плавучего имущества, командование флотилией решило хоть как-то познакомить будущих десантников с предстоящей работой. С 8 по 13 декабря в Темрюке провели четыре тренировки, по итогам которых флотские уныло констатировали, что «части 398 сд совершенно не подготовлены для участия в десантной операции». Как будто этого было мало, командование 51-й армии снова перетасовало карты, переназначив для десанта 224 сд. С ней успели провести две тренировки, заметив, что новая дивизия «мало отличалась своим составом в лучшую сторону».

Впрочем, это ещё были цветочки. Ягодки начались вечером 25 декабря, когда пять отрядов высадки Азовской флотилии, приняв на борт войска, вышли в море — в шторм.

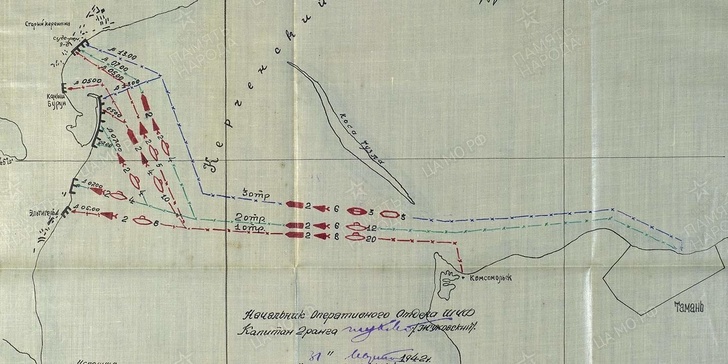

Схема движения отрядов кораблей с десантом к месту высадки (фото: ЦА МО РФ)

Очень быстро стало понятно, что расчёты для четырёхбалльного волнения с реальностью в виде «семь, местами до девяти» имеют мало общего. Мобилизованные гражданские суда и близко не выдерживали расчётную скорость и с трудом «давали один-два узла, а иногда совсем не выгребали против ветра». Шторм рвал буксирные концы лодок, которые суда тащили за собой в качестве высадочных средств. Рыболовецкие сейнеры разбросало по морю. Всё это усугублялось ледяным ветром, из-за которого «на некоторых тральщиках и катерных тральщиках пушки обледенели и вышли из строя».

В результате «флот вторжения» подошёл к вражескому берегу к утру 26 декабря в состоянии, которое можно назвать «взболтано и перемешано».

К этому времени командование флотилии — а точнее сам адмирал Горшков, разославший большую часть своих офицеров по кораблям, — уже поняло, что план «утонул» и начало импровизировать, пытаясь высадить хоть кого-то и где-то. Увы, даже те корабли, что дошли до цели, испытывали серьёзные проблемы с высадкой — бо́льшая часть взятых на буксир байд и лодок оторвались или просто затонули при переходе, а шлюпки кораблей и сейнеры выбрасывало накатом на берег. Не приходится удивляться, что «командование 224 стрелковой дивизии, находившееся на канлодке „Дон“, своими телеграммами беспрерывно указывало на невозможность высадки десанта в условиях шторма».

Охранявшие побережье немецкие части незадолго до этого привели в боевую готовность — в отчёте 51-й армии отмечено, что из захваченных трофейных документов стало ясно: противник знал о подготовке и дне операции. Но, судя по всему, немцы сочли, что начавшийся шторм заставит «Советы» отложить операцию. Всё это усугубилось хаосом ночного боя, а также мешаниной настоящих и ложных донесений.

С рассветом огонь противника усилился, в небе появилась немецкая авиация. Обещанного истребительного прикрытия ВВС 51-й армии так никто и не увидел, хотя ещё в 10 часов утра командарм 51-й пообещал, что корабли будут прикрыты с воздуха.

Вражеских лётчиков встретил лишь огонь немногочисленных зениток на кораблях — там, где они имелись. В отчёте флота почти сплошняком шли донесения наблюдательных постов и кораблей: «Самолёты противника бомбят… самолёты противника, около 11 штук, с бреющего полёта обстреливают и бомбят наши корабли… противник систематически бомбит корабли и транспорты с десантом».

Тысяча триста семьдесят восемь бойцов выгрузились у мыса Зюк, тысяча шестьсот девяносто четыре — у мыса Хрони. Ещё на одном намеченном к высадке участке — у мыса Тархан — две шлюпки с мобилизованного земснаряда «Ворошилов» успели высадить 18 человек.

В результате вечером, когда выяснилось, что самому крупному отряду — второму — удалось из почти трёх тысяч бойцов высадить на берег чуть меньше тысячи, командир 224-й дивизии потребовал не просто прекратить высадку, но и забрать назад всех, кого уже доставили на берег. Разумеется, этого делать никто не стал, но в целом первый день высадки для Азовской флотилии нельзя назвать успехом — из направленных в десант 7681 человек высадились только чуть больше трёх тысяч, в трёх местах из пяти намеченных.

В 12:15 «Ворошилов» атаковали вражеские самолёты, он получил два прямых попадания и затонул. Из всего экипажа и шести сотен десантников тральщик «Ураган», канлодка «Днестр» и буксир подобрали около двухсот человек. Самоходная шаланда «Танаис», которая также должна была произвести высадку в этом район, ещё раньше отстала в море и по требованию командовавшего десантниками комбата 83-й морбригады повернула обратно.

Ещё один десант должна была осуществить Керченская военно-морская база, после эвакуации из Крыма разместившаяся в Тамани. В её задачу входила высадка 302-й дивизии в районах Камыш-Бурун, Эльтиген и коммуны «Инициатива». Для участия в операции нашлось 37 сейнеров (из них шесть с 45-мм пушками), две баржи, один болиндер и три буксира. Из состава ЧФ эту «непобедимую армаду» подкрепили 29 торпедными катерами и шестёркой сторожевых катеров «МО-4».

Как и их коллеги, первое, что обнаружили моряки КВМБ, — «302 гсд совершенно не имела боевого опыта, была совершенно не подготовлена к участию в десанте и к ночным действиям». С 15 декабря на базе провели ряд тренировок, но много достичь не удалось, что проявилось уже в ходе посадки на суда — пехота опаздывала на причалы, стоявшие на рейде сейнеры подходили на загрузку без всякого плана. В итоге посадка десанта задержалась на несколько часов.

Больше всего повезло тем, кого высаживали у Камыш-Буруна, — здесь немцы банально проспали начали высадки, открыв огонь, когда часть торпедных катеров уже высадили десант. К 7:00 сюда же подошёл 2-й отряд из 12 сейнеров, с которых под прикрытием дымзавес торпедных катеров удалось высадить десантников на Камыш-Бурунскую косу и пристань судоремонтного завода. Кроме того, до Камыш-Буруна «доставала» дальнобойная артиллерия с Тамани.

Высадка десанта

Увы, когда к 11:00 сюда же удалось подтащить снятые с мели баржи и болиндер, прикрыть их от ударов с воздуха не удалось. Всего за первые сутки КВМБ удалось высадить чуть больше двух тысяч из намеченных четырёх.

Не удалось выгрузить значительную часть тяжёлого вооружения и боеприпасов, а некоторые десантники оказались на берегу вообще без оружия, поскольку добираться пришлось вплавь — особенно тем, кто спасался с разбомбленных судов.

К 28 декабря волнение уменьшилось, что позволило хотя бы попытаться перебросить на плацдармы дополнительные силы. Так, в Камыш-Буруне высадилось 673 бойца из 827 гсп. Но в целом ситуация к утру 29 декабря складывалась не в пользу советских войск. Часть плацдармов ликвидировали, оставшиеся были окружены. Кроме того, за два дня боёв была израсходована бо́льшая часть взятых в первом броске боеприпасов. Азовская флотилия и КВМБ понесли потери от авиации и артогня с берега. Командование немецкой 11-й армии не без оснований могло рассчитывать, что 29 декабря вопрос о десанте будет окончательно решён.

Но на самом деле всё только начиналось.

Для любителей справочников различие между собственно Черноморским флотом и осуществлявшими высадку на Керченском полуострове Азовской флотилией с КВМБ заключается лишь в количестве «настоящих», а не мобилизованных боевых кораблей, их тоннаже и калибре орудий. Но для успеха десанта гораздо важнее оказался тот факт, что в штабе флота имелось больше опытных офицеров. Разработанный ими план — десантирования с боевых кораблей прямо в захваченном противником порту — казался сложным и рискованным.

Крейсер «Красный Кавказ» в море

При этом последствия неудачи сложно было переоценить — скорее всего, провал высадки обрекал на гибель не только Севастополь и уже высаженные части 51-й армии, но и бóльшую часть кораблей и транспортов ЧФ.

При этом начало операции по высадке в Феодосии могло вызвать у знакомых с донесениями штабных работников мрачное дежавю. Как уже было сказано, специально готовившуюся для высадки 79-ю морскую бригаду накануне пришлось отправить в Севастополь. У назначенных на замену частей «погрузка и посадка войск проходила недостаточно организованно. Некоторые части подходили с опозданием против времени предусмотренного планом посадки, путали название кораблей, создавали пробки». Погрузке также мешали сильный — семь-восемь баллов — норд-ост и снегопад.

Первыми загружались войска на боевые корабли отряда поддержки — два крейсера, три эсминца плюс добавленный в последний момент транспорт «Кубань», на который загрузили «остатки» двух полков. Ещё 300 бойцов штурмовых групп и гидрографическая партия разместились на 12 сторожевых катерах.

В 03:50 29 декабря корабли отряда поддержки открыли огонь по порту Феодосия и местечку Сарыголь. Сам по себе обстрел с моря для немцев новинкой не был — уже через несколько минут противник открыл ответный огонь. Но пока немецкие артиллеристы пытались нащупать в море ведущие обстрел крейсера и эсминцы, СКА отряда высадочных средств подошли к Феодосийскому маяку. Первой шла «мошка» лейтенанта И. Г. Черняка под номером 0131. Несмотря на огонь опомнившихся немцев, катер сумел высадить на защитный мол штурмовой отряд и группу навигационного обеспечения. После короткого боя десантники взяли маяк.

Одним из решающих для операции моментов являлся вопрос входа в гавань. Посланная незадолго до начала операции подводная лодка М-51 установила наличие бонового заграждения у входа в порт. Дополнительная разведка ПЛ Щ-201, с капитаном I ранга И. А. Бурмистровым (первым советским моряком, удостоенным звания ГСС, — ещё за Испанию), установила, что боны на месте и ворота закрыты, поэтому главной задачей отряда СКА являлись подрыв заграждения и расчистка входа в порт. Но… когда идущий вторым СКА 013 подошёл к бонам, оказалось, что ворота открыты.

В 04:12 в воздух взвились две белых ракеты — сигнал «вход в гавань свободен», а сам катер стал в воротах, ракетами освещая проход подходившим кораблям. Затем «тринадцатый» высадил на широкий мол команду разведотдела ЧФ и трёх моряков для швартовки подходившего крейсера «Красный Кавказ». Другие катера также начали высаживать в порту десантников и гидрографические партии для установки огней.

На этот момент гарнизон Феодосии состоял из нескольких разрозненных частей. Всего здесь находилось около полутора тысяч человек, не имевших единого командования. Береговая артиллерия включала четыре 105-мм орудия 147-го артдивизиона, две полевые гаубицы и противотанковый взвод — две 37-мм пушки на Широком молу.

В принципе этого было крайне мало — но на подходе к городу находились румынская горная бригада и кавалерийский полк. Сложилась ситуация, когда судьбу сражения решали буквально считанные часы.

Солдаты вермахта на улицах Феодосии

Штурмовой отряд десанта быстро захватил порт, обеспечив швартовку боевых кораблей. В немалой степени этому способствовало ошеломление противника и отсутствие у него единого командования. Кроме того, Феодосийский порт имел высокую каменную ограду, сыгравшую роль «крепостной стены» в первые полчаса высадки, когда десант был наиболее уязвим. Однако дальше обстановка осложнилась. Открыла огонь немецкая артиллерия, главной силой которой являлись 105 мм пушки 147-го дивизиона.

Для пришвартованных в порту эсминцев огонь этих орудий (судя по всему, расположенных на высотах мыса Ильи) представлял вполне реальную опасность. Однако немецкие артиллеристы предпочли стрелять по самой заметной цели — крейсеру «Красный Кавказ». В результате крейсер получил несколько попаданий, одно из которых могло привести к взрыву боезапаса во второй башне. Эсминцы отделались сравнительно легко — «Железнякову» и «Шаумяну» досталось по одному тяжелому снаряду, оба попали значительно выше ватерлинии.

С рассветом, захватив порт, 633-й стрелковый полк, 251-й горно-стрелковый полк и батальон моряков начали ожесточенные бои за город. К этому времени немцы сумели собрать имевшиеся у них силы и оказали яростное сопротивление. Феодосия лежит на склонах холмов, охватывающих бухту, центральная часть города застроена каменными домами, удобными для обороны. Десантники продвигались вверх по улочкам, веером разбегавшимся от гавани. Каждая группа двигалась самостоятельно, управлять боем в таких условиях было почти невозможно.

По счастью, немцы находились в аналогичной ситуации. Первое время боем вообще никто не управлял, донесение о советском десанте поступило в штаб 42-го армейского корпуса в Кенгезе (40 км восточнее Владиславовки) только в 7:30 по берлинскому времени — через 4,5 часа после высадки. Сразу же приказом командира корпуса командующим обороной Феодосии был назначен находившийся здесь начальник штаба 617-го инженерного полка подполковник фон Альфен.

Тем временем штурмовой отряд и высаженные с крейсеров и эсминцев десантники успели закрепиться в центре города и захватить ключевые пункты (здание фельдкомендатуры, гестапо, городскую тюрьму). Огромную роль сыграло быстрое наращивание сил на берегу — когда подполковник фон Альфен сумел организовать управление войсками, город фактически был уже потерян.

Последней надеждой немцев было занять войсками господствующие над городом высоты — гору Лысая на западе и хребет Телеоба на юге, отделяющий Феодосийскую бухту от Двуякорной. Манштейн пишет, что в первой половине 29 декабря в Феодосию прибыли румынские войска — очевидно, это были части 3-го полка «рошиори»; 4-я горная бригада к утру находилась еще в нескольких часах пути от города и вдобавок была вымотана 140-киломеровым маршем за предыдущие три дня.

В любом случае сдержать наступление советских войск румыны тоже не смогли. К исходу дня десантники выбили врага из города, выйдя на гору Лысая и на подступы к мысу Ильи. К 8 часам утра 30 декабря передовые части десантного отряда (633-й полк, 251-й горно-стрелковый полк и батальон моряков) с тяжелыми боями вышли на рубеж Ближняя Байбуга, Дальняя Байбуга, колония Герценберг. Передовой рубеж, занятый нашими войсками, проходил по вершине горы Лысая и по близлежащим высотам, на левом фланге он отстоял от города на 3-5 км, на правом — на 5-6 км. Таким образом, войска окончательно заняли господствующие высоты, обезопасив гавань от артиллерийского огня противника. С этого момента препятствовать высадке могла только немецкая авиация.

В 10 часов утра по берлинскому времени (12 часов по Москве) граф фон Шпонек сообщил Манштейну, что принял решение вывести 46-ю пехотную дивизию из боевого соприкосновения с противником, очистить район Керчи и форсированным маршем направить все войска к Парапачскому перешейку, дабы атаковать противника в Феодосии и сбросить его в море. Сразу же после этого штаб 42-го корпуса в Кенгезе свернул рацию и двинулся на запад, поэтому возмущенного послания Манштейна Шпонек уже не получил.

Немецкие войска оказались в крайне неприятной ситуации. Наступление на Севастополь было прекращено, отсюда срочно снимались 132-я и 170-я пехотные дивизии, однако прибыть под Феодосию полным составом они могли только через две недели.

29 и 30 декабря общее превосходство в силах и средствах на Керченском полуострове еще было на стороне 11-й армии — даже к вечеру 30-го на Керченский полуостров было перевезено 34 тысячи советских бойцов, из которых две-три тысячи уже погибло или было ранено. Силы противника на полуострове к этому времени насчитывали 35-37 тысяч человек, но большинство из них либо находилось на марше, либо только что его закончили.

Именно так немцы одерживали все свои знаменитые победы: пользуясь лучшей управляемостью и высокой моторизованностью своих войск, уклониться от удара в лоб, обойти маневром главные силы противника и оказаться у них в тылу. Не обладая общим превосходством в численности и вооружении, добиться решающего перевеса в ключевой точке, пока основные силы противника будут находиться на марше. И вот теперь русские сделали с Манштейном то, что до сих пор делал он — перехватили инициативу, совершив недоступный для него маневр; заставили маршировать вместо того, чтобы драться.

В то же время командование 11-й армии принимало все усилия, чтобы локализовать советский плацдарм у Феодосии. Утром 30 декабря 4-я горная бригада, 3-й моторизованный полк «рошиори» и 420-й противотанковый дивизион, находившиеся в районе Феодосии и западнее нее, были подчинены командованию Горного корпуса — в свою очередь, находившемуся в прямом подчинении Манштейна. Задача румын состояла в том, чтобы совместно с 8-й кавалерийской бригадой атаковать и ликвидировать советский плацдарм.

Однако кавалерийская бригада, только что завершившая марш, в это время еще перегруппировывалась около Владиславовки и не успела занять назначенных ей позиций. Таким образом, левый фланг румын сразу же оказался уязвимым. Атака румын провалилась, в итоге они сами были вынуждены отступить, контратакованные советскими войсками при поддержке танкеток. Лишь к вечеру 30 декабря командиру горного корпуса генерал-майору Георге Аврамеску удалось стабилизировать фронт в районе Старого Крыма.

И Манштейн, и румыны дружно жалуются на численное превосходство советских войск в районе Феодосии. В действительности ни о каком трехкратном превосходстве в силах речи не шло — к вечеру 30 декабря (после окончания разгрузки транспортов 1-го отряда) в Феодосии было выгружено 16 689 человек, 30 45-мм противотанковых пушек, 23 76-мм и 7 122-мм орудий, а также 214 автомашин и 644 лошади. В то же время только румынские войска в этом районе (три бригады и мотокавалерийский полк) имели по штату около 20 тысяч человек, а в реальности 15-17 тысяч, то есть по численности не уступали силам десанта, а по огневой мощи и маневренности значительно превосходили их. Обе стороны перебрасывали к Феодосии новые силы — исход сражения зависел от того, у кого это получится быстрее.

31 декабря советские войска пытались прорваться к северу, действуя западнее Владиславовки. Левый фланг 44-й армии (157-я дивизия) заняла Карагоз (ныне Первомайское) и закрепилась на горе Коклюк (8 км восточнее Старого Крыма). Сводный отряд моряков продолжал наступление вдоль берега на Коктебель. В центре 236-я дивизия к исходу дня смогла выйти на рубеж Владиславовка (иск.), гора Орта-Эгет, высота 135,1, заняв позиции по гребню хребта Биюк-Эгет. Высаженные в порту и направленные на правый фланг части 63-й горно-стрелковой дивизии после ожесточенного боя заняли Владиславовку и выбили румын из Ас-Чалуле. Это случилось очень вовремя — утром 1 января сюда начали подходить измученные маршем солдаты 46-й пехотной дивизии, имевшие приказ выбить русских из Владиславовки и атаковать в направлении Феодосии.

К этому времени в порту был разгружен 2-й отряд транспортов — два полка 63-й горнострелковой дивизии (без 346-го) и некоторые тыловые части — всего 6365 человек. Общая численность войск 44-й армии, высаженных в Феодосии, достигла 23 054 человек, без учета понесенных к этому времени потерь.

Попытка атаковать Владиславовку с рассветом первого дня 1942 года не удалась, несмотря на формально двукратное превосходство в силах: немецкие солдаты просто рушились в снег от усталости. В конце концов с наступлением темноты 46-я пехотная дивизия и двигавшиеся с ней разрозненные корпусные части прошли севернее Владиславовки и к утру 2 января развернулись против северо-западной части советского плацдарма. Очевидно, вместе с ними отошли и румыны из 8-й кавалерийской бригады.

Десанты Великой Отечественной войны - i_027.jpg © web-literatura.ru

Десанты Великой Отечественной войны - i_027.jpg © web-literatura.ru

Действия войск 44-й армии под Феодосией с 29 декабря 1941 года по 2 января 1942 года

Следует сказать несколько слов о потерях, понесенных советскими войсками в Керченско-Феодосийской операции. В известной работе «Гриф секретности снят» общие потери армии и флота в этой операции с 26 декабря 1941 по 2 января 1942 года оцениваются в 41 935 человек (в том числе войск Закавказского фронта — 38 261), из них 32 453 человека убитыми и 9482 — ранеными.

Однако нам известно общее число войск, высаженных на Керченском полуострове до 1 января:

Азовская флотилия — 5800 человек (из них погибло при высадке 1270);

КВМБ (Камыш-Бурун и Эльтиген) — 11 225 человек;

Отряд высадки «Б» Черноморского флота (Камыш-Бурун) — около 2000 человек;

Отряд высадки «А» Черноморского флота (Феодосия) — 23 054 человек в трех эшелонах.

С 31 декабря по 1 января в Керчь уже с помощью ледоколов удалось перебросить лишь два батальона 185-го полка 224-й стрелковой дивизии, батальон 83-й стрелковой бригады и матчасть 11-го артполка — в общей сложности около полутора тысяч человек.

Таким образом, на 2 января 1942 года на Керченский полуостров было перевезено в общей сложности (считая и погибших при высадке) около 41,5 тысячи человек. Нетрудно заметить, что в таком случае на полуострове к исходу 2 января должно было остаться менее 3,5 тысяч человек, считая и тыловые части — что совершенно невероятно.

Вопрос еще ждет своего исследователя.

Группа военнослужащих РККА — участников Керченско-Феодосийской десантной операции

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Другие публикации по теме

Ко Дню России 94-летний фотограф из Саранска подарил городу новый фотопроект

Ко Дню России и по совместительству ко Дню города Саран... памятник "Побег из ада". Оба момента запечатлел фотограф Крайнов

Ко Дню России 94-летний фотограф из Саранска подарил городу новый фотопроект

Ко Дню России и по совместительству ко Дню города Саран... памятник "Побег из ада". Оба момента запечатлел фотограф Крайнов В Фанагории нашли иудейский квартал

Хозяйственный комплекс синагогиНедалеко от синагоги, которую в пр...водит их совместно с музеем-заповедником «Фанагория».

В Фанагории нашли иудейский квартал

Хозяйственный комплекс синагогиНедалеко от синагоги, которую в пр...водит их совместно с музеем-заповедником «Фанагория». Богандинский кирпичный завод (БКЗ): Возрождение традиций в современном формате

В современном мире, где доминируют массовое производство и станда...bsp;поделюсь своим мнением о перспективах этого уникального материала.

Богандинский кирпичный завод (БКЗ): Возрождение традиций в современном формате

В современном мире, где доминируют массовое производство и станда...bsp;поделюсь своим мнением о перспективах этого уникального материала.

Поделись позитивом в своих соцсетях

14.01.2014:07:32

14.01.2018:22:28

14.01.2018:59:04

15.01.2005:04:01

sewa196514.01.2017:22:17

14.01.2018:23:30

14.01.2019:00:56

14.01.2022:48:28

sewa196514.01.2020:51:00

15.01.2013:35:49