В МГУ нашли простой способ получения изотопа циркония-89 для ПЭТ-диагностики

Сотрудники кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова получили перспективный медицинский изотоп циркония-89 при облучении мишеней молибдена тормозными гамма-квантами с максимальной энергией 55 и 20 МэВ. Этот способ может позволить организовать ПЭТ-диагностику в онкоцентрах на существующих ускорителях с максимальной энергией пучка 20 МэВ. Работа опубликована в журнале Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms.

Современные методы ядерной медицины дают возможность диагностировать онкологические заболевания на самых ранних стадиях. В настоящее время в России создана сеть центров ядерной медицины, в том числе ПЭТ-центров. Однако проблемы с доступностью радиофармацевтических препаратов делают актуальным поиск новых путей получения перспективных медицинских изотопов.

«Изучение фотоядерных реакций с вылетом альфа-частиц при облучении мишеней молибдена тормозными гамма-квантами с энергией 20 МэВ представляет значительный практический интерес. В отличие от циклотронов, ускорители электронов — достаточно распространенные установки, в том числе в медицинских учреждениях. Однако там они используются только для лучевой терапии. Новый способ получения циркония-89 может позволить организовать ПЭТ-диагностику в онкоцентрах на существующих ускорителях с максимальной энергией пучка 20 МэВ»,

— рассказала старший научный сотрудник кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ Марина Желтоножская.

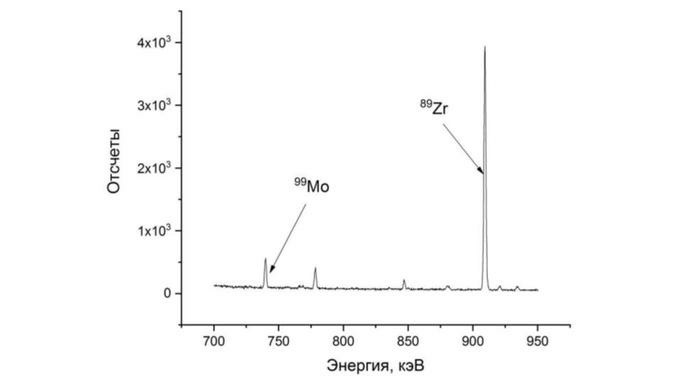

Иммуно-ПЭТ — отдельное направление позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), новейшего диагностического метода, позволяющего получать изображения на молекулярном уровне. Поскольку в иммуно-ПЭТ радиоизотоп присоединяется к моноклональным антителам (монАТ), нужно, чтобы биологическое время полужизни монАТ совпадало с периодом полураспада изотопа. Время полужизни антител составляет от суток до недель. Полученные изображения, как правило, обеспечивают максимальные соотношения сигнала к фону через 2-6 суток после введения метки на основе антител пациенту. То есть диагностика будет намного точнее, если использовать радиоактивные изотопы с более длительным периодом полураспада.Идеальными характеристиками в этом смысле обладает цирконий-89: он распадается с периодом распада 78,41 ч. посредством позитронной эмиссии и захвата электронов в промежуточное состояние 89mY, которое распадается до стабильного 89Y посредством гамма-излучения (909 кэВ) с периодом полураспада 15,7 с. Низкая средняя энергия испускаемых позитронов (395,5 кэВ) обеспечивает высокое разрешение изображения, а несоответствие энергий между аннигиляционными гамма-квантами с энергией 511 кэВ и гамма-квантами с энергией 909 кэВ не позволяет последним мешать обнаружению совпадающих гамма-квантов. Кроме того, цирконий безопаснее в обращении, дешевле в производстве, более стабилен in vivo и значительно эффективнее накапливается в опухолях, чем используемый сейчас 124I.

Традиционно цирконий-89 получают на циклотронах из иттрия в реакциях 89Y(p,n)89Zr и 89Y(d,2n)89Zr. В обоих случаях технология осложняется образованием в реакциях (p,2n) и (d,3n) изотопной примеси изотопа 88Zr (период полураспада 83,4 суток), который распадается на дочерний радиоактивный изотоп 88Y (период полураспада 106 суток).Нарабатывать радионуклиды на ускорителях электронов намного экономичнее и технологически проще, чем на ускорителях нуклонов. Так как для медицинских источников требуется высокая удельная активность и радиохимическая чистота, использование фотоядерных реакций с вылетом заряженных частиц позволяет работать с большими массами мишеней (порядка десятков граммов) и легко отделять радиохимическими методами нарабатываемый радионуклид от облучаемой матрицы, получая медицинский изотоп с высокой степенью чистоты.

Ученые облучили мишени естественного молибдена и молибдена, обогащенного по изотопу молибден-94, тормозными гамма-квантами с максимальной энергией 55 и 20 МэВ. Результаты и анализ обработки спектров облученных мишеней позволяют заключить, что при облучении мишени из природного молибдена тормозными гамма-квантами с максимальной энергией 55 МэВ цирконий-89 образовался в основном из 92Mo в реакциях 92Mo((γ,3n)+(γ,p2n))89Nb89Zr и из 94Mo в реакции 94Mo(γ,αn)89Zr.Получены экспериментальные выходы изученных реакций. Также была проведена оценка количества примесного 88Zr в облученных мишенях. После перерасчетов с учетом периодов полураспада этих изотопов установлено, что вклад 88Zr в активность мишени облученного природного молибдена составляет менее 10-4 от активности 89Zr.

«Ожидаемой проблемой исследования были низкие сечения (y, pxn)-реакций, рассчитанные в рамках статистической модели (<= 1 мбн), — рассказывает Марина Желтоножская, старший научный сотрудник кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. — Мы предполагали, что это может быть обусловлено влиянием кулоновского барьера: оно приводит к смещению максимума функции возбуждения в область энергий больше 20 МэВ. В результате экспериментальный выход 89Zr оказался на порядок больше, чем мы ожидали, исходя из расчетных данных, полученных в рамках статистической модели. Исследование показало, что для граничных энергий тормозного излучения меньше 20 МэВ фотоядерные реакции с вылетом заряженных частиц проходят через механизм прямых реакций, что приводит к уменьшению порога реакции на 10-20 МэВ, так как в прямых реакциях влиянием кулоновского барьера можно пренебречь. Это хорошо видно на примере реакции 94Mo(y, an)89Zr. При расчетах процессов с использованием модели составного ядра ожидаемый порог реакции был 24 МэВ, из них 13 МэВ — кулоновский барьер. Однако в эксперименте с пучком тормозных гамма-квантов с максимальной энергией 20 МэВ мы наблюдаем возбуждение циркония-89».

Таким образом, при облучении 10-граммовой мишени молибдена-94 током 0,1 мА в течение одного периода полураспада 89Zr пучком тормозных гамма-квантов с максимальной энергией 20 МэВ нарабатывается активность 89Zr ~1011 Бк (активность используемых в ПЭТ-диагностике источников ~109 Бк).

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Другие публикации по теме

Hовый суперкомпьютер МГУ производительностью 400 петафлопс

superkomputerВ Московском Государственном Университете (МГУ) им. ...акже поиском новых методов защиты систем на основе технологий ИИ.

Hовый суперкомпьютер МГУ производительностью 400 петафлопс

superkomputerВ Московском Государственном Университете (МГУ) им. ...акже поиском новых методов защиты систем на основе технологий ИИ. Научная группа химического факультета МГУ создала рентгеновский спектрометр LomonosovXAS

Научная группа химического факультета МГУ совместно с Курчатовским инс...ьно упрощая исследования в области радиохимии и смежных областях.

Научная группа химического факультета МГУ создала рентгеновский спектрометр LomonosovXAS

Научная группа химического факультета МГУ совместно с Курчатовским инс...ьно упрощая исследования в области радиохимии и смежных областях. В Чечне официально открыли филиал МГУ имени Ломоносова

В пятницу, 17 ноября, в Грозном состоялось официальное открытие ф...еподаватели и учеными профильных факультетов Московского университета.

В Чечне официально открыли филиал МГУ имени Ломоносова

В пятницу, 17 ноября, в Грозном состоялось официальное открытие ф...еподаватели и учеными профильных факультетов Московского университета.

Поделись позитивом в своих соцсетях